l'OEuvre einiges gewohnt, reagierten die Kritiker überfordert: Bestenfalls hofften sie auf einen Scherz, schlimmstenfalls schimpften sie auf "Geschmacklosigkeit und Grobheit" des Stücks.

Das war am 9. und 10. Dezember 1896, anlässlich von Generalprobe und Premiere. Zwei grandiose Skandale: Die beiden Daten markieren den Beginn des modernistischen Theaters. Ein unpersönliches Monstrum, die Vorliebe fürs Marionettenhafte und Archetypische, eine Mischung von triebhafter Archaik und sprachlichem Raffinement, ein völlig abstraktes Theater, schließlich eine durch intensive Werbung gesteigerte Schockästhetik - Jarry hatte das avantgardistische Drama erfunden. Der Preis war hoch: "Von nun an sollte man Jarry auf alle Zeit mit Ubu gleichsetzen, zu seinen Lebzeiten wie nach seinem Tod. Manchmal genoss er diese Typisierung, manchmal ertrug er sie, gelegentlich hasste er sie."

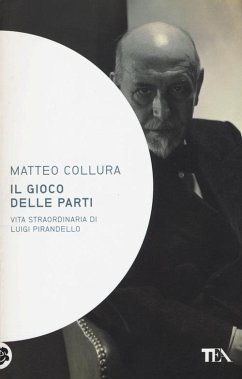

So Alastair Brotchie in "Alfred Jarry - ein pataphysisches Leben", der besten Biographie zum Autor, 2011 in England erschienen und von der angelsächsischen Presse zu Recht in den Himmel gelobt; sie liegt jetzt in gelungener Übersetzung vor.

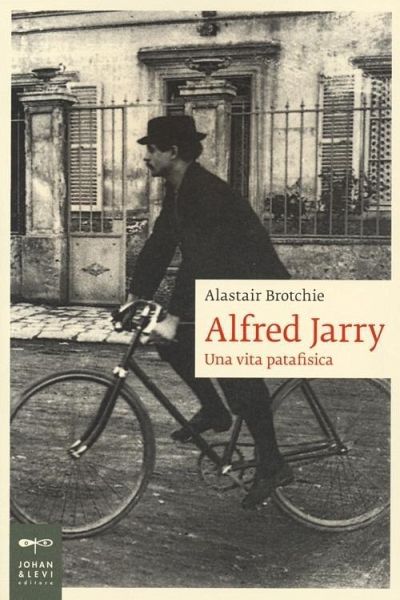

Das Klischee, Deutsche hätten keinen Humor, ist Unsinn, hierzulande wird viel und gern gelacht. Aber es trifft leider die deutsche Hochkultur: Ihr Sensorium dafür, dass witzige oder leichte Kunstformen Relevantes zum Ausdruck bringen können, ist unterentwickelt im Vergleich zu England und Frankreich, den Heimatländern von "humour" und "esprit". So muss man sich wohl erklären, dass Alfred Jarry (1873-1907), im Heimatland längst kanonisiert, dem hiesigen Publikum über den englischen Umweg wieder nähergebracht wird; seit der Ausgabe bei Zweitausendeins 1987 ist das Werk vergriffen und der Autor vergessen. Einerseits freut es den Leser, eine Biographie im Prachtformat (größer als die Originalausgabe) in die Hand gedrückt zu bekommen: Jarry, ein Liebhaber aufwendiger Bände, hätte vor Freude in die Luft geballert, denn Brotchies Buch ist grandios bebildert und wunderbar erzählt. Aber immer noch verstimmt es, dass die deutsche Fachliteratur auf dem lachenden Auge blind ist. In Theatergeschichten gähnt Leere, man lässt das moderne Drama lieber später anfangen als mit Jarry; auch die romanistische Forschung überzeugt selten. Dabei hat Jarry Apollinaire und Marinetti geprägt; Dada, der Surrealismus, das absurde Theater und OuLiPo verdanken ihm viel.

Das weiß Brotchie, seines Zeichens Verleger (Atlas Press, London) und Spezialist für besagte Strömungen. Er schildert Jarrys Leben auf plastische, humorvolle Weise. Dass er für die vierunddreißig Jahre zwischen der Geburt in Laval und dem Tod in Paris mehr als fünfhundert Seiten braucht, erklärt sich erstens durch die Illustrationen, die sowohl Jarrys Schaffen als auch dem Bildschatz der Zeitgenossen entstammen. Zweitens kann einer avantgardistischen Existenz nur ein Wälzer beikommen: Jarry hat Leben und Kunst verschmolzen, selbst Anekdoten sind aufschlussreich. Drittens ranken sich um ihn Legenden und Kontroversen, die zu klären eine Sisyphosarbeit darstellt; Brotchie bewältigt sie hervorragend, nur literarhistorisch wünscht man sich manchmal mehr Trennschärfe. Schließlich entfaltet Brotchie die Belle Époque in voller Pracht.

Eine Kontroverse birgt die Frage, ob "König Ubu" nicht einen kollektiven Pennälerscherz darstellt: In seiner Gymnasialzeit in Rennes begegnete Jarry Félix-Fréderic Hébert, jenem Physiklehrer, der Ubus Vorbild wurde: ein fauler, schwacher und reaktionärer Pädagoge, der ganze Schülergenerationen erheiterte. Um ihn hatten sich Legenden gebildet, die rudimentär verschriftlicht wurden. Brotchie betont zu Recht, dass Jarry nicht nur einen erheblichen Teil beigesteuert, sondern die Geschichte später auch vertieft und rekontextualisiert, sprich: aus dem Jux ein Werk gemacht hat.

Nach dem Abitur kam Jarry nach Paris, um sich am Lycée Henri IV auf die École normale supérieure und auf eine akademische Laufbahn vorzubereiten; er scheiterte, obwohl er ein "brillanter Schüler" war. Immerhin gehörte Henri Bergson zu seinen Lehrern: Er trug zur stupenden Bildung des jungen Mannes bei, der in der antiken Literatur ebenso zu Hause sein sollte wie in Physik oder Evolutionsbiologie. Brotchie vermutet gar, dass Jarry Bergsons berühmte Theorie über das Lachen kennenlernte. Jedenfalls startete Jarry, der vermutlich seit dem Alter von zwölf Jahren schrieb, nun eine Laufbahn als Schriftsteller, Kunstdrucker und Literaturkritiker, deren Fixpunkte die symbolistischen Zeitschriften "Mercure de France" und "La Revue blanche" waren. Seine Freundschaften rekrutierten sich aus diesem Umfeld, auch wenn sein Werk spätestens ab "Ubu" den Symbolismus liquidiert. Besonders Rachilde (Marguerite Eymery), die Frau von Alfred Vallette, Herausgeber des "Mercure de France", wird ein Angelpunkt, Jarrys Misogynie zum Trotz. Des Weiteren geht er offenbar homosexuelle Beziehungen ein: Oscar Wildes Kompliment - "Persönlich ist er äußerst attraktiv. Er sieht wie ein sehr aparter Strichjunge aus" - kommt nicht von ungefähr.

Bekannt wird Jarry mit seinen Ubu-Darbietungen an den Dienstagstreffen des "Mercure": Seine Sprechweise - "eine Maschine zum Zerschroten der freien Künste" (Theaterdirektor Lugné-Poe) - wird Mode. Die erste größere Publikation ist jedoch der Gedichtband "Minutengläser mit Gedächtnissand". Kurz darauf gibt Jarry "L'Ymagier" heraus: Die Zeitschrift reproduziert Épinaldrucke und spätmittelalterliche Holzschnitte, um sie mit Arbeiten der Nabis zu kombinieren, jener Gruppe postimpressionistischer Künstler um Paul Sérusier (etwa Pierre Bonnard und Félix Vallotton), die Gauguin oder Degas nachfolgten. Die modernistische Innovation mittels vor- oder frühneuzeitlicher Kunst ist typisch für Jarry - typisch war leider auch das Ergebnis: teuer und unverkäuflich.

Trotz einer Erbschaft war sein Leben von Schulden geprägt. Aber Jarry, der die majestätische Wir-Form benutzte, war unerschütterlicher Optimist. Er gab Unsummen für ein Rad oder ein WC aus, hauste im Sommer aber in Hütten an der Seine, wo er dem Radfahren und dem Angeln frönte (und daher genug zu essen hatte). Weitere Leidenschaften waren das Fechten und die Pistole, mit der er seine Opfer zu Tode erschreckte; André Gide schildert das eindrücklich in "Die Falschmünzer". Überhaupt wurde Jarry von den Größen seiner Zeit respektiert: Mallarmé, Valéry, Apollinaire, Yeats, Gauguin, Henri Rousseau und Picasso sind die bekanntesten seiner Bewunderer. Das Ende ist rasch erzählt: Die Freude am Alkohol riss Jarry ebenso in den Abgrund wie sein Unvermögen, das Leben praktisch zu meistern; für den Rest sorgte eine Tuberkulose. Seine Schulden ruinierten noch die treue Schwester Charlotte.

Über Wechselfälle und Anekdoten könnte man den Schriftsteller vergessen, der neben den Ubu-Dramen "Literaturkritiken" zu so diversen Themen wie "Fisch- und Jagdrechte, die menschliche Evolution, die Seemedizin und einen Bestattungserlass zur Vermeidung der Beerdigung von noch Lebenden" schrieb. Vor allem hat Jarry Romane verfasst, deren wichtigster "Doktor Faustroll" (postum 1911) ist; mit der Hauptfigur, einem Zwitter aus Gelehrtem und Troll, identifizierte er sich weit eher als mit Ubu. In "Faustroll" erörtert Jarry auch die Pataphysik, jene "Wissenschaft imaginärer Lösungen", die in ihrem Collège fortlebt (Brotchie ist dort Regent). Der subjektiv-fiktionale Gebrauch von Wissenschaft ist nur eine Errungenschaft, Jarry verwandelte sich alles Mögliche an: "Ein wahrhaft originelles Hirn funktioniert exakt wie der Magen des Straußes, für den alles gut ist: Er pulverisiert Kiesel und verwindet Eisenstücke." In der Tat, wer einen Blick in Leben und Werk dieses Tausendsassas wagt, der ist gebannt.

NIKLAS BENDER.

Alastair Brotchie: "Alfred Jarry". Ein pataphysisches Leben".

Aus dem Englischen und Französischen von Yvonne Badal. Piet Meyer Verlag, Bern/Wien 2014. 548 S., Abb., geb., 44,70 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung