Denkmäler, die von "weißer Überlegenheit" künden sollen, werden gestürzt oder von den Behörden selbst abgebaut wie in New York das schon lange umstrittene Standbild von Theodore Roosevelt vor dem Museum of Natural History. Polizeireviere werden aufgelöst, anderen die Budgets zusammengestrichen, ihre paramilitärische Ausstattung wird in Frage gestellt - was sich (wenn nicht als Einsicht) zumindest als Antwort auf die tiefgreifende Angst davor verstehen lässt, dieses Mal, nach all den anderen Malen, werde sich die Wut auf den Straßen nicht einhegen lassen, ohne dass mehr als symbolische Zugeständnisse gemacht werden.

Zur selben Zeit formiert sich die radikale Rechte, als rüste sie zu einem vielleicht letzten Gefecht. Gibt es Anlass zu tiefgreifender Sorge vor dieser Entwicklung oder zu vorsichtiger Hoffnung auf einen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft? Ist diese überhaupt innerhalb der existierenden Parameter denkbar, und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

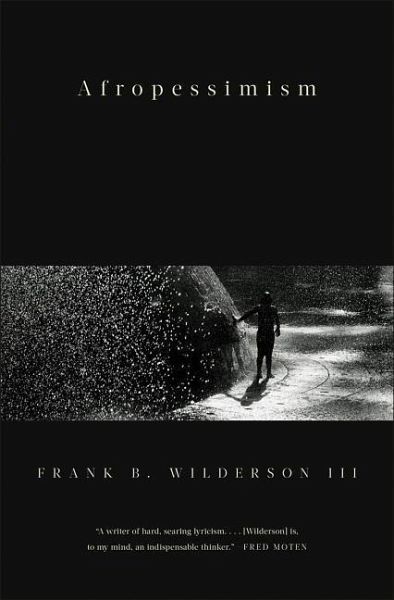

Angst ist ein gutes Stichwort für Frank Wilderson III, dessen Buch "Afropessimism" seit seinem Erscheinen im April (Liveright Publishing Corporation/W. W. Norton & Company) enorme Aufmerksamkeit in der englischsprachigen Welt erfährt. Hoffnung lässt es nicht aufkommen, ausdrücklich nicht, und Wilderson zeigt sich in unserem Gespräch erleichtert, dass eine Karte mit einem kurzen Gruß an seine verstorbene Mutter, mit der das Buch endet, als Ausdruck der Trauer, nicht etwa als Angebot zur Versöhnung verstanden wird.

Frank Wilderson III lehrt African American Studies an der Irvine University of California, er ist Philosoph, Autor, Filmemacher. In den Neunzigern lebte er in Südafrika und war einige Jahre lang als einer von nur zwei Amerikanern Mitglied im ANC. Er hat über diese Zeit ein mit dem American Book Award ausgezeichnetes Buch geschrieben, "Incognegro - A Memoir of Exile and Apartheid". In der Philosophie des Afropessimismus ist er neben Saidiya Hartman, David Marriott und Jared Sexton einer der wichtigsten Denker.

Wildersons Buch "Afropessimism" ist eine Mischung aus "creative nonfiction" und Memoiren, und die Lektüre ist eine Herausforderung nicht nur wegen der theoretischen Komplexität, sondern wegen Wildersons Grundannahmen über die strukturellen Paradigmen der westlichen Zivilisation. "Anti-Blackness" ist dabei die zentrale Vokabel, und das ist etwas anderes als "White Supremacy", die als politische Ausformung jener strukturellen Aporie erscheint, die mit "Anti-Blackness" gemeint ist - eine Struktur, in die eine grundlegende antischwarze Angst eingewebt ist. Es ist eine Angst, von der schon Frantz Fanon in "Schwarze Haut, weiße Masken" gesprochen hat, eine Angst, die nicht zu einer Quelle zurückverfolgt werden kann, wie konstruiert auch immer diese sein mag. Die Gewalt, die aus ihr folgt, lässt sich in keine Erzählung fassen. Arthur Jafa hat mit seinem Video "Love Is the Message, the Message Is Death" eines der wichtigsten Kunstwerke geschaffen, in dem diese Struktur, die im sozialen Tod endet, sichtbar wird.

Auch Wildersons "Afropessimism" ist ein ästhetisches Ereignis. Denn das Buch ist nicht nur ein Gedankenexperiment kritischer Theorie, sondern entwickelt dieses theoretische Denken in einer autobiographischen literarischen Erzählung. Es ist ein Schreiben in Schleifen von Theorie und Erinnerung, von Reflexion und Widerrede, und es beginnt mit einem Zusammenbruch, der sozusagen das Resultat des eigenen Denkens ist, die unausweichliche Folge der analytischen Schlüsse, zu denen Wilderson im Laufe seiner Überlegungen kommt. Und selbst dort, auf der Liege in der Notaufnahme eines Krankenhauses angesichts eines mäßig interessierten Arztes und seines Helfers, schießt ihm durch den Kopf: "Make them feel safe, the cardinal rule of Negro diplomacy."

VERENA LUEKEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.07.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.07.2020