Helden zu Stars und Celebrities. Mexiko, in der Überzeugung wirtschaftlich und politisch zu den Industrienationen der Welt aufzuschließen, übernahm sich mit den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 und hätte den Brasilianern als Warnung dienen sollen, die nach der Fußball-WM 2014 und den Sommerspielen von Rio zwei Jahre später sich einen ähnlich bösen Kater einhandelten.

Namen sind damals Nachrichten geworden. Schnellinger gegen Seeler, das war das 2:0 des AC Mailand mit seinem weltläufigen deutschen Verteidiger im Europapokal der Pokalsieger über den Hamburger SV mit seinem treuen Stürmer, "uns Uwe". George Best, Europapokalsieger mit Manchester United, wurde mit seinem Spiel und seinen Eskapaden so berühmt, als wäre er der fünfte Beatle, als den ihn manche Journalisten beschrieben. Der Stern von Pelé ging auf, der von Johan Cruyff und der von Franz Beckenbauer. Der ewige Libero war damals noch ein talentierter Mittelfeldspieler, wurde zum ersten Mal zum Fußballer des Jahres gewählt, obwohl seine Bayern eine eher schlechte Saison spielten und gegen Meister, besser: Meistermacher Merkel und seine Nürnberger 3:7 und 0:2 verloren. Merkel personifizierte die Gegenposition zum Aufbruch der Achtundsechziger. Er prahlte, dass er seine Spieler täglich die Peitsche spüren lasse.

Die Welt von gestern und der Sport von vorgestern waren 1968 längst nicht überwunden. Bei den Winterspielen von Grenoble - damals noch im selben Jahr wie die Sommerspiele - gewann der Skifahrer Jean-Claude Killy drei Goldmedaillen und schloss damit zu Toni Sailer auf, dem dies zwölf Jahre zuvor in Cortina gelungen war. Killy musste seine Karriere beenden, um den Erfolg vermarkten zu dürfen. Ashe gewann das Turnier von Flushing Meadows und muss das Preisgeld, weil Amateur, dem Besiegten überlassen.

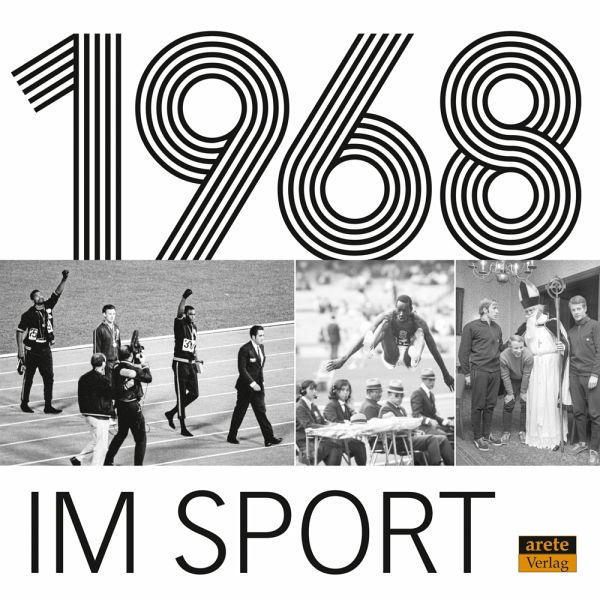

Mit einem prächtig illustrierten Taschenbuch - oder ist es ein klug kommentierter Bildband? - erinnert der Arete Verlag an das Sportjahr, das bis heute nicht zu Ende gegangen zu sein scheint, so viele Bekannte und so viel Bekanntes begegnet uns darin. Brigitte Berendonk, damals Olympiateilnehmerin im Kugelstoßen, erinnert daran, dass sie nach ihrer Rückkehr aus Mexiko in einem Zeitungsartikel vor der Virilisierung von Mädchen und Frauen warnte: "Züchten wir Monstren?" 1968 war das Jahr, in dem die Zeitschrift Science eine Studie über Kraftentwicklung von Studenten und Studentinnen durch anabole Steroide veröffentlichte. Sie wirkte wie eine Aufforderung für die Ahnungslosen und wie eine Bestätigung dessen, was längst Besitz ergriffen hatte vom Sport.

Der Kölner Berufsboxer Jupp Elze brach nach seinem Europameisterschaftskampf gegen Carlos Duran zusammen und starb nach acht Tagen im Koma. In seinem Blut wurden Aufputschmittel festgestellt, was zur ersten Forderung nach einem staatlichen Verbot von Doping im Deutschen Bundestag führte. Auf der anderen Seite der Mauer wurde in jenem Jahr die Kugelstoßerin Margitta Gummel mit Oral-Turinabol zur ersten eines Heeres systematisch gedopter Athleten gemacht; sie steigerte sprunghaft ihre Leistung und wurde Olympiasiegerin nach Plan. Den 203 Goldmedaillen, die DDR-Sportler bei Olympischen Spielen gewannen, den 191 seit Margitta Gummel stehen Hunderte Geschädigte des Dopings gegenüber.

Auch die Emanzipation des Sports und der Sportlerinnen nahm damals ihren Anfang. Lediglich 14 Prozent der Olympiateilnehmer von Mexiko waren weiblich - kein Wunder, da Frauen in der Leichtathletik auf keiner Strecke von mehr als 800 Metern starten durften, ob im Lauf oder im Gehen. Lust und Lebensfreude der Achtundsechziger eroberten den Sport; Studenten, die Sportwissenschaftler und Trainer werden, die einmal Vereine und Verbände führen sollten, stellten die Pyramide auf den Kopf, die Spitze und Basis des Leistungssports symbolisiert. Sport wurde Lebensart. Die Welt des Sports, von Männern auf Leistung ausgerichtet, breitete sich die Vorstellung von Sport für Frauen, für Kinder und Senioren aus, von Bewegung in Freizeit und für die Gesundheit. Zwei Jahre später wurde Trimmy geboren, das Symbol der Trimm-dich-Bewegung. Der Deutsche Fußball-Bund hob ebenfalls 1970 sein Verbot des Frauen-Fußballs auf.

In Mexiko starteten die Deutschen als neutrale Athleten. Praktisch in zwei Mannschaften geschieden, sollten gemeinsame Flagge - schwarz-rot-gold mit den Olympischen Ringen - und gemeinsame Hymne - Freude schöner Götterfunken - den Wettbewerb der Athleten aus unterschiedlichen Gesellschaftssystemen überspielen. Dies misslang. Ausgerechnet München 1972 wurde zur ersten olympischen Auseinandersetzung zweier deutscher Olympiamannschaften. Beide Seiten bereiteten sich mit Spitzensportreformen darauf vor. Im Westen entstand die Stiftung Deutsche Sporthilfe. In der DDR fasste das Politbüro der SED seinen Leistungssportbeschluss, der rigoros Aufwand und olympischen Medaillenertrag ins Verhältnis setzte. Basketball, Hockey und Eishockey, Wasserball, Moderner Fünfkampf, Ski Alpin, Tennis und Tischtennis fielen aus der Förderung. Diese Ökonomisierung durch Fördern und Nicht-Fördern wurde seitdem von verschiedenen Ländern so erfolgreich aufgegriffen, zuletzt von Großbritannien, dass sie auch Sportfunktionären und Politikern in Deutschland wieder attraktiv erschien. Der Sport schwitzt diese Idee in seiner jüngsten Spitzensportreform gerade aus.

MICHAEL REINSCH

1968 im Sport.

Eine historische Bilderreise.

Arete Verlag Hildesheim, 124 Seiten, ca. 70 Bilder. ISBN: 978-3-96423-004-1. 18,00 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.12.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.12.2018