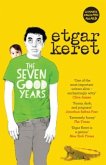

"Die Stimme der nächsten Generation", sagt Salman Rushdie über Etgar Keret. In seinem bisher persönlichsten Buch erzählt der israelische Autor Etgar Keret von seinem Leben als Vater und als Sohn. Es sind glückliche und einzigartige sieben Jahre: Angry Birds und Raketenangriffe, alles muss man dem Kleinen erklären, den man beschützen will, wie man selbst behütet wurde; und langsam wird man zum Hüter des eigenen Vaters ...

Vor dem düsteren Hintergrund Israels leuchten der Witz, der bizarre Humor und die erzählerische Großherzigkeit Etgar Kerets nur noch heller. Niemand kann so schnell von tiefsinnig und bewegend zu grotesk und komisch wechseln - Geschichten, deren Wahrheit wie kurze Songs direkt auf unser Leben zugeschnitten ist und die wir mit einem befreiten Lachen lesen.

"Etgar Keret ist Nr 1 in Israel, Nr 2 in meinem Herzen (nach meinem Dachshund Felix)."

Gary Shteyngart

Vor dem düsteren Hintergrund Israels leuchten der Witz, der bizarre Humor und die erzählerische Großherzigkeit Etgar Kerets nur noch heller. Niemand kann so schnell von tiefsinnig und bewegend zu grotesk und komisch wechseln - Geschichten, deren Wahrheit wie kurze Songs direkt auf unser Leben zugeschnitten ist und die wir mit einem befreiten Lachen lesen.

"Etgar Keret ist Nr 1 in Israel, Nr 2 in meinem Herzen (nach meinem Dachshund Felix)."

Gary Shteyngart

In seinem neuen Prosaband „Die sieben guten Jahre“ gelingt dem

israelischen Autor Etgar Keret etwas Seltenes: schwereloses Erzählen

VON PHILIPP BOVERMANN

Jedes Unglück ist in diesem Buch nur ein Unglück unter anderen. Das gilt für die Religion wie für die Raketen der Hisbollah. Das Unglück schlägt stets in mittlerer Entfernung ein, trifft Freunde und Verwandte. Man findet anschließend die Metallteile auf der Straße. Fremde Schriftzeichen stehen darauf. Ein Leben auf den Splittern eines Krieges. Und immer wieder heulen die Sirenen.

Der israelische Autor Etgar Keret, 1967 geboren, lebt in Tel Aviv. Das Leben, das er in seinem neuen Erzählband „Die sieben guten Jahre. Mein Leben als Vater und Sohn“ schildert, ist sein eigenes. Als sein Sohn Lev geboren wird, schrillen die Sirenen. Keret erzählt, wie sich der kleine Lev noch ein bisschen Zeit lässt auf dem Weg in diese Welt hinein, während sich in der Nähe ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Im Krankenhaus erkennt ein Journalist den wartenden Autor, bittet ihn um ein Interview zu seinem „traumatischen Erlebnis“ – und ist ein bisschen enttäuscht, dass sein Gegenüber nicht liefern kann, weil er nur ein Kind bekommt. „Womöglich fühlt auch das Baby, dass die Sache mit dem Geborenwerden gerade nicht so dringend ist“, bemerkt er lakonisch.

Der Ironiker Keret wird in diesem Buch zum zweiten Mal Vater, dieses Mal in der Literatur. Damit dürfte das Label des jungen Wilden, das ihm seit seinen ersten Kurzgeschichten, Graphic Novels und Drehbüchern anhaftete, endgültig passé sein. In launigem Ton entwirft er autobiografische Skizzen aus seinem Alltag als Vater und Autor, von dem er einen beachtlichen Teil auf Lesereisen verbringt, bis Lev sieben Jahre alt ist. Zugleich verzweigt sich die zeitliche Ordnung des Bandes entlang der eigenen Familienhistorie in die Vergangenheit. Und damit nach Europa.

Dort potenziert sich das ansonsten latente Grauen in bizarren Erlebnissen in einem deutschen Wirtshaus und Hotels, in Kindheitserinnerungen, Anekdoten – Familiengeschichten wie denen von seinem unerschütterlich optimistischen Vater, der den Holocaust in einem Erdloch überlebte und der Kerets zukünftige Mutter kennen lernte, als er betrunken an die französische Botschaft in Tel Aviv urinierte, zur Musik einer Blaskapelle. Leben und Tod, beide gehören zum Prozess von Kerets Vaterwerden, die ungewisse Zukunft ebenso wie die blutige Vergangenheit. „Mein Sohn, der sich selbst hassende Jude“, bemerkt er bittersüß angesichts des weinenden Säuglings. Mit den „sieben guten Jahren“ scheint er nach einer Form von Verbindlichkeit zu suchen, die seinen früheren Werken fehlte – nicht zwangsläufig zu deren Nachteil übrigens. Vor allem innerhalb von Israel wurde er für seine Vulgarität und Verweigerung von Treuebekenntnissen angefeindet. In einem TV-Sketch ließ er einst zwei jüdische Sprinter auftreten, die den deutschen Läufer zwingen, sie gewinnen zu lassen. Ob er nicht den Holocaust kenne, Schindlers Liste gelesen habe?

Der Keret dieser Erzählungen spottet nicht mehr, um das Private gegen die ideologische Mobilmachung zu verteidigen. Staatstragend ist er immer noch nicht geworden, aber er hat einen Sohn auf dem Arm. Und so erzählt er, um die Leerstellen zu füllen, die von den Raketeneinschlägen zurückbleiben. Ein Kapitel handelt von dem „Keret-Haus“, das der polnische Architekt Jakub Szczęsny für ihn gebaut hat, in eine Häuserlücke im Warschauer Stadtteil Wola, dort, wo ein Eingang ins Warschauer Ghetto war, durch den Kerets Mutter als Kind Brot für ihre Familie schmuggelte.

Der nichtfiktionale Etgar Keret erinnert ein wenig an Roberto Benigni, der im Film „Das Leben ist schön“ (1997) für seinen Sohn die Umgebung eines KZ so inszeniert, als sei das Leben tatsächlich „schön“. Auch hier legt der Titel nahe, für die Dauer der sieben Jahre des Erzählens sei im Leben des Autors tatsächlich alles „gut“. Als männliche Scheherazade im feindlichen Orient lässt Keret seinen Leser nur momentweise aus dem Alltag in den Abgrund blicken, bevor er seine Schluss-Pointe zur hübschen Schleife verknotet.

Ein Kapitel handelt davon, wie er sich einen Schnurrbart stehen lässt, um auf diesen Bart und nicht auf seinen krebskranken Vater angesprochen zu werden. Es berichtet ihm aber dann sein Akupunkteur von einer Mission beim Militär, bei der er sich einen falschen Schnurrbart aufgemalt habe, zur Tarnung, und wie dieser falsche Bartträger beinahe einen falschen Terroristen erschoss, weil dessen Regenschirm aussah wie eine Kalaschnikow. Falsche Bartträger schießen auf falsche Terroristen in einem unwirklichen Krieg. Wozu also noch Fiktion? „Einen Tag nach Levs Geburtstag werde ich diesen Schnurrbart endlich wegrasieren.“ „Die Wirklichkeit, so wie sie ist, ist hier verwirrend genug.“

Mit dem Tod von Kerets Vaters enden die „sieben guten Jahre“. Aus dem Sohn ist nun selbst ein Vater geworden. Und irgendwie auch eine Mutter, denn er hat ein Buch zur Welt gebracht. Er scherzt über den Tratsch mit den Müttern im Park, kokettiert pantoffelheldenhaft damit, wie er, der Unsportliche, sich in einer Schwangerschaftsgymnastik-Gruppe körperlich ertüchtigt, um dann augenzwinkernd zu den Pizzablechen zurückzukehren. Man sieht ihn regelrecht vor sich, auf einer Salon-Party herumlümmelnd, gefällig Witzchen auf die eigenen Kosten reißend, mit der selben eleganten Distanziertheit, mit der er gerade noch vom Genozid gesprochen hat.

Wann immer es aber um Andere und nicht um ihn selbst geht, ist der Erzähler Keret von einer so tiefen und ernsthaften Zuneigung zu seiner literarischen Familie getragen, wie man sie sich von einem Vater oder einer Mutter nur wünschen kann. Aus lichter Höhe scheint er auf seine Seiten herabzulächeln. Ein aufschlussreiches Kapitel widmet er den Flugreisen. Dort oben, wo es nichts zu tun und keine Verpflichtungen gibt, unterwegs, rastlos und schwerelos wie seine Prosa, fühlt Keret sich wohl. „Eine glückliche, idiotische Existenz, die nicht versucht, das beste aus der zur Verfügung stehenden Zeit zu machen, sondern sich damit begnügt, die angenehmste Art zu finden, diese Zeit totzuschlagen.“ Dass der Erzähler Keret diese Art gefunden hat, merkt man, wenn man ihn liest.

Leben und Tod, beide gehören

in diesen Erzählungen

zum Prozess der Vaterwerdung

Ein aufschlussreiches Kapitel

handelt von den Flugreisen –

und vom Ideal seiner Prosa

Fiktion? Nicht nötig: „Die Wirklichkeit, so wie sie ist, ist verwirrend genug,“ sagt Etgar Keret.

Foto: imago/Pixsell

Etgar Keret: Die sieben guten Jahre. Mein Leben als Vater und Sohn. Erzählungen. Aus dem Englischen von Daniel Kehlmann.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016. 19,99 Euro. E-Book 18,99 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Susanne Lenz stellt fest, dass Sohn- und Vatersein in Israel etwas anderes ist als anderswo auf der Welt. Etgar Kerets Vater-Sohn-Geschichten berichten von Mutmaßungen über die lieben Kleinen, die sich bei uns keiner macht, etwa, ob der Zweijährige wohl in die Armee eintreten wird, oder, wie man den nächsten Raketenalarm gemeinsam lustig gestaltet. Wie das Unglück die Grenzen des Privatlebens einfach missachtet, erfährt Lenz und freut sich, dass der Autor einen ironisch-humorvollen Ton für seine Geschichten findet, auch wenn sie eigentlich traurig sind.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Etgar Keret erzählt in seinem neuen Buch von den Herausforderungen des Alltags in Israel. Daniel Kehlmann hat es übersetzt, mit einigen kuriosen Fehlern.

Das Buch ist Etgar Keret besonders wichtig. Das liegt nicht nur daran, dass es der erste nicht-fiktionale Band ist, den der israelische Autor seit fünfundzwanzig Jahren veröffentlicht. Zum ersten Mal erzählt er von sich und seiner Familie. Das bringt ihn, wie er gesteht, in eine völlig neue Lage und macht ihn verletzlich. Deshalb will er "Die sieben guten Jahre" nur mit Fremden teilen und nicht mit seinen israelischen Landsleuten. Das Buch wurde in mehr als einem Dutzend Sprachen veröffentlicht, sogar auf Farsi in Afghanistan, von wo aus es seinen Weg nach Iran fand. Auf Hebräisch, in dem er das Original geschrieben hat, ist es nicht erschienen, was in Israel einen kleinen Skandal auslöste.

Über die Veränderungen in seinem Land ist Keret in den vergangenen Jahren immer wieder erschrocken. Ein wichtiger Grund, weshalb er nicht wollte, dass seine autobiographischen Skizzen in Israel erscheinen, war ein Angriff auf seinen Schwiegervater. Jonathan Geffen, ein bekannter Kinderbuchautor, hatte nach der Wahl Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Rassisten kritisiert. Daraufhin wurde er als "linker Verräter" beschimpft und vor seiner Haustür zusammengeschlagen. Auch wollte Etgar Keret seinem Sohn das Schicksal seiner Frau ersparen, die in dem kleinen Land, in dem fast jeder jeden kennt, immer wieder auf die Geschichten angesprochen wurde, die ihr Vater auch über sie schrieb. Etgar Kerets Sprachwitz und seine menschenfreundliche Beobachtungsgabe verhindern, dass aus "Die sieben guten Jahre" ein schweres Bekenntnisbuch wurde, obwohl den Rahmen zwei große Zäsuren in seinem Leben bilden: die Geburt seines Sohnes und der Tod seines Vaters.

Die sieben Jahre, die dazwischenliegen, gliedern die wenige Seiten langen Miniaturen, die auch für sich stehen könnten und zum Teil schon andernorts veröffentlicht wurden. Sie lassen miterleben, wie eng im israelischen Alltag allzu Menschliches mit der vom Nahostkonflikt geprägten Lebenswelt verknüpft ist. Während der Autor im Krankenhaus auf die Geburt seines Sohnes wartet, versorgen Ärzte die Schwerverletzten eines Terroranschlags. Ein Reporter stürzt sich auf den wartenden Vater, weil er glaubt, in ihm einen Überlebenden des Attentats vor sich zu haben. "Jemand Originelles, jemand mit Visionen" wäre gut für seinen Artikel, "weil Augenzeugen sonst jedes Mal das Gleiche sagen", sagt der Journalist. Aber Keret muss ihn enttäuschen.

Sein Sohn ist sieben Jahre alt, als aufs Neue ein Krieg ausbricht und Tel Aviv mit Raketen beschossen wird. Sie sind auf der Autobahn, als die Luftschutzsirene ertönt. Doch der Junge will sich nicht auf die Straße legen, wie es der Zivilschutz empfiehlt. Sein Vater macht einen Vorschlag: "Wollen wir Pastrami-Sandwich spielen?" Erst legt sich die Mutter auf die Straße, dann der Sohn auf sie und darüber schützend der Vater - die Eltern sind die Brotscheiben, der Sohn die Wurst. Selbst als die Gefahr vorüber ist, will Kerets Sohn nicht aufstehen, so viel Spaß macht ihm das neue Spiel, das er unbedingt wiederholen will. "Aber was, wenn es nie mehr Sirenen geben wird?", fragt er besorgt.

Mit seinem Sohn bewältigt er spielerisch gefährliche Situationen. Als Sohn fühlt Keret selbst sich vollkommen hilflos, als sein Vater unheilbar an Krebs erkrankt - einer der Gründe, weshalb er seine Miniatur-Memoiren zu schreiben begann. Ihn schmerzt, dass sein Vater "immer da war, wenn ich gerettet werden musste, und für den ich nicht das Gleiche tun konnte, als er krank war". Doch der so lebensfrohe, lebenskluge Geschäftsmann lässt sich von der Diagnose zunächst nicht entmutigen, sondern ist begeistert darüber, dass er unter verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten auswählen kann. "Genau so treffe ich gern Entscheidungen, wenn es nichts zu verlieren und alles zu gewinnen gibt", meint er.

Seine Mutter schlägt für Keret die Brücke nach Polen, das Land, das für viele Israelis bis heute Synonym für den Holocaust ist. Ihm wurde Polen durch Besuche immer vertrauter, denn dort hat Keret neben Deutschland seine treusten Leser. Das geht so weit, dass ein polnischer Architekt in Warschau zu seinen Ehren ein schmales Haus baute, das genau "so klein und minimalistisch" ist, wie die Geschichten des Autors. Es stellte sich heraus, dass es genau an der Stelle steht, an der seine Mutter als Mädchen unter Lebensgefahr Brot für ihre Familie ins Getto geschmuggelt hatte, von der sie als Einzige überlebte. Als sie ihn dort auf dem Mobiltelefon erreicht und fragt, wo er sei, antwortet Keret, der selbst nicht vorhat, Israel zu verlassen: "Ich bin hier. Zu Hause in Warschau." Für seine Mutter war ihr Sohn noch nie ein israelischer Autor, sondern ein "polnischer Schriftsteller im Exil".

Nicht nur existentielle Themen wie diese prägen diese sieben Jahre. Etgar Keret erzählt mit Witz und Selbstironie von weinerlichen Taxifahrern, Spielplatzstreitigkeiten mit pazifistischen Müttern, Korruption im Kindergarten und dem Scheitern beim Yoga-Kurs. Seinem Übersetzer, dem Schriftsteller Daniel Kehlmann, gelingt es in seiner Übertragung aus dem Englischen, Kerets sprachliche Lebendigkeit wiederzugeben. Allerdings unterlaufen ihm dabei einige ärgerliche Fehler, wenn Keret zum Beispiel einen Anschlussflug "vermisst", statt ihn zu verpassen, und in Jerusalem Juden auf einem "Olivenberg" begraben werden statt auf dem bekannten Ölberg. Auch der "Erste Leutnant" (first lieutenant), der im Libanonkrieg auftaucht, ist im Deutschen eigentlich ein Oberleutnant. Da wurde die englische Vorlage allzu wörtlich genommen.

HANS-CHRISTIAN RÖSSLER

Etgar Keret: "Die sieben guten Jahre. Mein Leben als Vater und Sohn".

Erzählungen.

Aus dem Englischen von Daniel Kehlmann. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016. 224 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In seinem neuen Buch 'Die sieben guten Jahre' gelingt dem israelischen Autor Etgar Keret etwas Seltenes: schwereloses Erzählen. Philipp Bovermann Süddeutsche Zeitung 20160303

Etgar Keret hat [...] ein untrügliches Gespür dafür, Alltagssituationen drei bis vier Gewindeschrauben mehr zu geben, um das unwiderstehlich Komische heraus zu kitzeln. Annemarie Stoltenberg Norddeutscher Rundfunk 20160324