diesem der Kragen platzt. Jetzt werde er deutsch mit ihm reden, sagt er zu Kiesewetter - der Dialog findet auf Tschechisch statt -, und dann gibt er seine Diagnose bekannt: "Sie stirbt!"

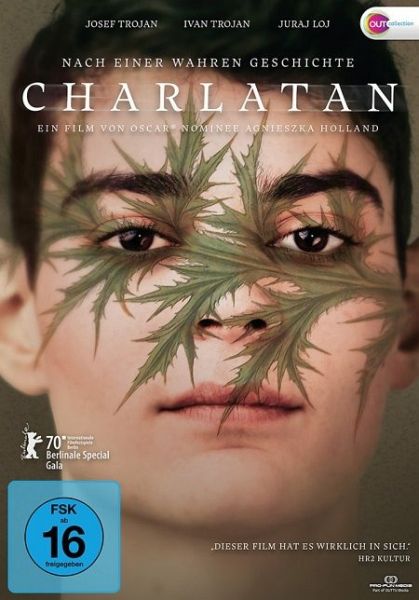

Wenige Jahre später begegnen sich die beiden Männer wieder. Jan Mikolásek sitzt immer noch in seiner weiträumigen Villa in einem Vorort von Prag und empfängt Patienten, die von der Schulmedizin aufgegeben worden sind oder sich keine ärztliche Behandlung leisten können, aber Kiesewetter trägt jetzt eine Gestapouniform, die Wehrmacht hält Prag besetzt, und der Heiler ist dem deutschen Offizier ausgeliefert. Es ist eine der bitteren Pointen, die sich Agnieszka Hollands Film "Charlatan" mit seinem Helden erlaubt - und nicht einmal die bitterste. Die hebt sich der Film für das Ende auf, als Mikolásek, vom kommunistischen Nachkriegsregime wegen Mordes und Hexerei angeklagt, die vom Staatsapparat konstruierte Schuld auf seinen Assistenten abzuschieben versucht. Und dieser, der den Heiler mehr liebt als sein Leben, nickt und gibt alles zu.

Komik sei Tragödie plus Zeit, heißt es bei Woody Allen. Bei Agnieszka Holland entstehen die Pointen der Erzählung aus der Kombination von Zeit und Geschichte. Den Heiler Jan Mikolásek hat es wirklich gegeben, und er hat, wie der Prolog des Films andeutet, den zweiten kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei, Antonín Zápotocký, bis zu dessen Tod behandelt. Davor aber kurierte Mikolásek auch Martin Bormann, den Leiter von Hitlers Reichskanzlei, und vor diesem gehörte der erste tschechoslowakische Staatspräsident Masaryk zu seinen Klienten. In Mikoláseks Praxis, könnte man sagen, liefen die zeithistorischen Fäden Europas zusammen, aber das wäre stark übertrieben, denn der Heiler gelangte nicht einmal ins Hinterzimmer der Macht. Er versorgte nur ihre Gallensteine und Geschwüre.

Es dauert eine Weile, bis man begreift, was in "Charlatan" gespielt wird, denn der Film kommt so selbstverständlich daher, dass man kaum merkt, wie penibel er seine Hauptfigur und ihre Geschichte konstruiert. In Rückblenden sieht man, wie der junge Mikolásek im Ersten Weltkrieg lernt, auch auf eigene Leute zu schießen, wenn ein Offizier es befiehlt, wie er zusammenbricht und wieder bei seinen Eltern unterschlüpft, wie eine heilkundige Alte auf ihn aufmerksam wird, nachdem er das Bein seiner Schwester durch eine Kräuterpaste vor der Amputation gerettet hat, und wie er von der Greisin die Kunst lernt, die Krankheiten der Menschen aus deren Urinproben herauszulesen. Schließlich lässt er sich als Heiler nieder, und als er einen Assistenten für seine Praxis sucht, meldet sich ein Mann namens Palko, der zwar über keinerlei medizinische Kenntnisse verfügt, aber unbedingte Loyalität verspricht. Mikolásek stellt ihn ein, ohne dass man verstünde, warum. Erst als die Kamera anfängt, Palkos Körper zu mustern, erkennt man, dass der Heiler ihn begehrt.

Liebe und Tod, Liebe und Verrat, Liebe in Extremsituationen, das ist das Thema von Agnieszka Hollands Filmen seit "Bittere Ernte" und "Hitlerjunge Salomon". In der Geschichte Jan Mikoláseks kreuzt es sich mit einem zweiten Themenstrang, den Holland mit "In Darkness" und "Red Secrets" weiterverfolgt hat: der Katastrophe Europas im zwanzigsten Jahrhundert. Sie spiegelt sich im Leben des Heilers wie ein Verkehrsunfall in einem Schaufenster. Als er in ein privates Glück zu entfliehen versucht, schlägt das Kollektivschicksal unbarmherzig zu. Auch wegen Unzucht steht der Heiler am Ende vor Gericht. Der echte Mikolásek wurde 1959 wegen Steuerhinterziehung und Kollaboration angeklagt, aber das hat Holland nicht interessiert. Ihre Fiktion bringt zum Vorschein, was die Geschichte unter der Decke gehalten hat.

"Charlatan" ist ein altmodischer Film, in den gedämpften Farben, den zerknitterten Gesichtern, den Kleidern und Frisuren wie im bedächtigen Gang der Erzählung. Ebendas macht ihn faszinierend. Man blickt in ein Fotoalbum, das zu laufen beginnt. Vor fast fünfzig Jahren hat Agnieszka Holland als Assistentin bei Andrzej Wajda angefangen, für "Korczak", "Ohne Betäubung" und "Eine Liebe in Deutschland" schrieb sie die Drehbücher. Nach Wajdas Tod ist sie die Alleinerbin des polnischen Kinorealismus. Um Produzentenwünsche und Publikumsstimmungen braucht sie sich längst nicht mehr zu kümmern. Das sieht man hier. Und es ist gut so. ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2022