Ein fürsorglicher VaterDie hier erstmals veröffentlichten Briefe an die Kinder und Enkel zeigen Sigmund Freud von einer unbekannten Seite: als Vater, der für seine Kinder ein waches Auge und liebevolles Interesse hat. Ein berührendes Dokument gelebter Menschlichkeit.Ein erklärtes Prinzip gab es im Hause Freud: In der Not konnten sich die Kinder stets an den Vater wenden und hatten Anspruch auf seine Hilfe - auf das "Gerettetwerden", von dem der älteste Sohn Martin spricht. Freud nahm seine Söhne, Töchter und Enkel ganz ernst. Nie trat er ihnen moralisierend entgegen. So zielte sein brieflicher Rat in allen Lebenslagen vor allem darauf, die Empfänger zu stützen, notfalls aufzurichten und sie in der Familiensolidarität zu verankern. Als Vater zeigte Freud eine tiefe, irdisch-handfeste Humanität, die man bewundern kann und die in den brieflichen Zeugnissen auch den heutigen Leser berührt. Der Band präsentiert die erhaltenen Briefe Freuds an seine (erwachsenen) Kinder und Enkelkinder, die bis auf wenige Ausnahmen erstmals veröffentlicht werden. Sie zeigen Freud als fürsorglichen Vater, der sich an der Pflege seines Familiennetzwerkes beteiligte, das für ihn ein zentraler Wert war. "Jenes Gefühl, daß die Kinder versorgt sind, dessen ein jüdischer Vater zum Leben wie zum Sterben dringend bedarf ..." Sigmund Freud

Leider fehlen die Antworten: Sigmund Freuds Briefe an seine Kinder geben noch einmal Anlass, den stoischen Stilisten zu bewundern.

Was ist ein Vater? Die entschiedenste Bestimmung dessen, was Sigmund Freud psychoanalytisch unter einem Vater verstand, hat er 1911 in seiner Deutung von Daniel Paul Schrebers "Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken" gegeben, die er als "autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia" interpretierte. Der Vater ist das erste Ziel von Projektionen. Man stellt sich etwas anderes unter ihm vor, als er tatsächlich verkörpert, und die Wucht dieser unaufhebbaren Ambivalenz trifft die Kinder desto unvermittelter, je weniger sich der Vater ihr stellt. Im Falle des paranoischen Verfolgungswahns von Daniel Paul Schreber verkehrte sich die Vaterliebe, wie Freud gezeigt hat, in ihr Gegenteil: An die Stelle uneingestehbarer Liebe trat der Hass, "weil er mich verfolgt", was eine ganze Reihe seiner Stellvertreter, allen voran Schrebers Psychiater und "Verfolgergott" Paul Emil Flechsig, in Freuds Augen kaum verhüllten.

Zu diesem Zeitpunkt waren Freuds sechs eigene, mit Martha Bernays gezeugten Kinder Mathilde vierundzwanzig, Martin zweiundzwanzig, Oliver zwanzig, Ernst neunzehn, Sophie achtzehn und Anna sechzehn Jahre alt. Bis auf die bereits veröffentlichte Korrespondenz mit Anna (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006) liegen Freuds Briefe an die Kinder jetzt gesammelt in einem Band vor. Sie sind so fürsorglich, wie man sie sich von einem dank seiner psychoanalytischen Reflexionen unvoreingenommenen, von der Arbeit aber gänzlich in Anspruch genommenen Vater nur wünschen kann. Den Kindern bleiben bis auf die gemeinsamen Mahlzeiten nur die Ferien, die Freud sich gleichzeitig für das Schreiben seiner Bücher vorbehielt, deren Honorare er wiederum freimütig an die Kinder und Enkel verschenkte. Umso größeres Gewicht mögen später die Briefe des Vaters gehabt haben.

Zu den privaten Charakterzügen Freuds, die in der Familienkorrespondenz sichtbar werden, gehört sein Hang zum Glücksspiel, der mit der Gemeinnützigkeit gerechtfertigt wurde. Der Tochter Mathilde schrieb er am 5. März 1908 zur Ziehung der Wiener Armenlotterie zwei Tage zuvor, für die als Hauptgewinn 20 000 Goldkronen ausgesetzt waren: "Von Onkel habe ich noch keine Nachricht, ob wir den Haupttreffer am 3 März gemacht haben, in welchem Falle ich die Mohrenwäsche hier unterbrechen u Dich in Meran besuchen würde." Der Herausgeber gibt zur Wendung "Mohrenwäsche" die Auskunft: "Ein damals geläufiger Ausdruck für eine unmögliche Aufgabe, den Freud öfters für die psychoanalytische Behandlung verwendet hat". Bemerkenswert, wie beiläufig und scharfzüngig der Gründervater der Psychoanalyse selbst das Bewusstsein von der Vergeblichkeit seines eigenen therapeutischen Tuns pointiert mit einem Witz abtut.

Hier steht, wie so oft in den gerade in ihrer meisterhaften Knappheit dramatisch zugespitzten Briefen an die Kinder, vieles auf der Kippe: das stete, von Freuds unbeugsamem Arbeitsethos geprägte und offenbar sehr erfolgreiche Bemühen, sich dank des Glücksversprechens eines zufälligen Lotteriegewinns finanziell unabhängig zu machen; gleichzeitig aber auch die beiläufig überspielte Not, deshalb zu seinen Kindern nicht kommen zu können.

Der erfahrene Herausgeber Michael Schröter enthält uns nur zwei Dinge vor: Faksimiles von Freuds Handschrift einerseits und Umrechnungstabellen und Vergleichsgrößen wie Brot- oder Bücherpreise andererseits, die nebenbei die sich zu Freuds Lebzeiten zweimal überstürzende Inflation nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg veranschaulicht hätten. Schröter stellt es als notwendig hin, dass er auf die Gegenbriefe der Kinder bis auf wenige Beispiele und Ausschnitte verzichtet hat. Es ist aber doch sehr zweifelhaft, dass die Leser sich tatsächlich gelangweilt hätten, wie die Einleitung mit den Wendungen "gewöhnlich privat und für Nicht-Beteiligte uninteressant" und "trivial" suggeriert.

Die vorliegenden Briefe gewähren jedenfalls wenig Einblick in die wechselseitige Psychodynamik der Vater/Kind-Beziehungen, weil der Raum ihres Widerhalls arg eingeschränkt wurde und nur gelegentlich in Freuds Briefen das entfernte Echo auf ein Echo seiner Kinder zu vernehmen ist. Umso strahlender tritt noch einmal der Stilist Freud in den Vordergrund. Er zeigt sich gerade dort, wo er seinen Kindern in der eigenen Illusionslosigkeit ein Vorbild im stoischen Erdulden von Schicksalsschlägen sein will, wenn er etwa am 7. Oktober 1920 an den mit einem Lungenkatarrh aus dem Feld zurückgekehrten Sohn Ernst auf dessen Hochzeitsreise schreibt: "Nun freut es mich gar nicht, Dir den schönen Ausflug nach Italien zu verderben, aber ich bin nicht für Schonen u Vertuschen eingenomen u weiß, dass man Illusionen zu theuer bezahlt". Mit diesem Verweis auf das eigene Selbstwissen wollte er den Sohn zu einer Kur bewegen.

Es bedeutete großen Aufwand, alle diese Briefe zusammenzuführen. Die vorbildlich kommentierte Ausgabe wird durch zum Teil bislang unveröffentlichte Fotografien illustriert und durch ein Personenregister erschlossen. Eltern und Kinder werden sie im gemeinsamen Unverständnis füreinander und in der ungeteilten Liebe gegeneinander lesen, wenn hier auch ein außergewöhnlicher Vater federführend ist.

MARTIN STINGELIN

Sigmund Freud: "Unterdeß halten wir zusammen". Briefe an die Kinder. Herausgegeben von Michael Schröter, unter Mitwirkung von Ingeborg Meyer-Palmedo und Ernst Falzeder. Aufbau Verlag, Berlin 2010. 683 S., geb., Abb., 32,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Geschichte der Psychoanalyse ist nicht zuletzt ein Familienroman: Die Briefe Sigmund Freuds an seine Kinder und an Karl Abraham

Der Briefschreiber Sigmund Freud ist dem Publikum erstmals durch die Auswahl bekannt geworden, die sein Sohn Ernst und seine Schwiegertochter Lucie 1960 herausgegeben haben. Sie reichte von Jugendbriefen des 17-Jährigen bis ins Todesjahr 1939 und war so etwas wie die Erstbegegnung mit einem Kontinent von noch unbekannten Ausmaßen. Etwa 20 000 Briefe hat Freud in seinem Leben insgesamt geschrieben, gut die Hälfte davon sind erhalten. Inzwischen sind aus dieser Hinterlassenschaft zahlreiche Briefwechsel mit Freunden, Schülern und Kollegen erschienen, darunter auch der mit seiner jüngsten Tochter, Anna. Als einziges seiner Kinder trat Anna Freud in die Fußstapfen des Vaters, machte bei ihm eines Lehranalyse, begann 1927 im Verlag der Psychoanalyse zu publizieren und hinterließ ein eigenes Werk als Pionierin der Kinderanalyse. Diese Korrespondenz, in der die erwachsene Tochter mehr und mehr zur Kollegin des Vaters wird, ist ein Sonderfall, der nicht zufällig separat publiziert wurde.

Erst jetzt sind die Briefe Freuds an seine fünf anderen Kindern erschienen, und sie sind eine hochinteressante, überaus bewegende Lektüre, gerade weil darin nicht in erster Linie der Psychoanalytiker Freud, sondern das Familienoberhaupt schreibt. Gewiss, Freuds Praxis, seine Patienten, seine Lehre, die Anfeindungen, denen er ausgesetzt ist, die Ehrungen, die ihm mit den Jahren mehr und mehr zuteilwerden – all das ist nicht nur im Hintergrund dieses Buches stets gegenwärtig. Und in der Lehre dieses Briefschreibers, ob in der Traumdeutung, den Fallgeschichten oder der Libidotheorie, ist der Vater weit über die Bezirke des Ödipuskomplexes hinaus eine Schlüsselfigur mit unausschöpfbarem dramatischen Potenzial. Aber nie traktiert Freud seine Kinder in diesen Briefen mit den Begriffen und Theoremen seiner Lehre. Auf ausdrücklichen Wunsch Freuds richtete seine Frau Martha die Erziehung der Kinder, für die sie, so wollte es die bürgerliche Tradition, zuständig war, keineswegs an der Lehre ihres Mannes aus, und während man sich in Wien das Maul über die Allgegenwart der Sexualität in der Psychoanalyse zerriss, überließ es Freud einschlägigen medizinisch-pädagogischen Publikationen, seine Kinder sexuell aufzuklären.

Als sich im Sommer 1912 seine Tochter Sophie, noch keine zwanzig Jahre alt, mit dem Hamburger Fotografen Max Halberstadt verlobt, schreibt Freud an Mathilde, seine Älteste: „Sie ist sehr verliebt in ihn, und dann wer weiß, was aus einem Kind wird, wenn es sich in eine Frau verwandelt“. Sätze wie dieser prägen die Briefe Freuds an seine Kinder. Sie machen dieses Buch zu einem bedeutenden Dokument der Durchdringung von Briefkultur und bürgerlichem Familienleben. Michael Schröter, ausgewiesener Kenner der Geschichte der Psychoanalyse, hat als Herausgeber dieser Briefe zwei weitreichende Entscheidungen getroffen. Zum einen hat er darauf verzichtet, alle erhaltenen Gegenbriefe der Kinder aufzunehmen. Er teilt manche auszugsweise mit, zitiert aus anderen, aber den unangefochtenen Hauptpart haben die Briefe des Vaters. So ist ein umfangreiches, aber nicht unförmiges Buch entstanden.

Die zweite Grundentscheidung schafft zur Zentralperspektive des Vaters ein Gegengewicht: Die Briefe sind nicht chronologisch geordnet, sondern nach den Adressaten gebündelt. So lernt der Leser erst in allen Briefen, die Freud an sie geschrieben hat, die älteste Tochter Mathilde kennen, dann den ältesten Sohn Martin und seine jüngeren Brüder Oliver und Ernst, schließlich Sophie, die 1920 starb, erst 26 Jahre alt.

Aufgenommen sind auch Briefe an die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, und so entsteht, hervorgebracht nicht zuletzt durch die detaillierten Kommentare des Herausgebers zu Personen, Orten und Ereignissen, so etwas wie der Lebensroman der Familie Freud, in ähnlicher Dichte, wie es den der Familie Thomas Manns schon gibt, nur sind hier die Kinder nicht so prominent, wie Klaus, Erika und Golo Mann es waren. Alle Söhne Freuds ergriffen Berufe, die weit von dem des Vaters entfernt waren. Martin wurde Jurist, Oliver Bauingenieur und Ernst Architekt. Aber hier wie dort ist der Familienroman zugleich ein Gesellschaftsroman aus der Epoche der Weltkriege und des Exils. Alle drei Söhne Freuds zogen in den Ersten Weltkrieg, aus dem er sie am liebsten herausgehalten hätte. Die Geschichte von Oliver, der 1926 in Berlin am Wellenbad für den Lunapark in Halensee mitbaute, und seiner Frau, der Malerin Henny Fuchs, führte nach einer abenteuerlichen Flucht über die Pyrenäen nach Amerika, die Ehe des Sohnes Martin führte in die Trennung von seiner Frau; Ernst, der ins Exil nach England ging, wandelte sich vom zeitweilig erfolgreichen Architekten, der nicht unwesentlich vom Netzwerk der Psychoanalytiker profitierte, zum literarischen Agenten für das Werk seines Vaters, während Oliver die Protektion durch den Vater stets ablehnte.

Es fehlen bei den Freuds zwar nicht die Leiderfahrungen, aber die inneren Zerreißspannungen unter den Geschwistern wie zwischen den Söhnen und dem Vater, die in der Familie Thomas Manns sogleich hervorstechen. Man muss nicht sehr lange in den Briefen Freuds lesen, um die Gründe für das geringere Konfliktniveau zu ahnen: Da ist zum einen der Umstand, dass Sigmund Freud zwar unverkennbar ein patriarchalisches Familienoberhaupt war, diese Rolle aber ebenso unverkennbar liberal ausfüllte. Er greift in die Heiratspläne seiner Kinder ein, kommentiert die Bewerber, holt Auskünfte über sie ein, legt aber weder bei den Töchtern noch bei den Söhnen je ein Veto ein, sondern ermuntert sie ausdrücklich zur eigenen Wahl. Im Mai 1932, ein Jahr bevor die ersten Familienmitglieder ins Exil gehen, schreibt Freud an den Schwiegersohn Max Halberstadt, der nach dem Tod Sophies weiterhin zur Familie gehört: „Unterdeß halten wir zusammen.“ Dieser Satz gibt diesem Buch den Titel. Zu recht. Denn er hält fest, wie sehr und wie bewußt der liberale Patriarch Freud über Jahrzehnte hinweg auf den Zusammenhalt der Familie achtete. Es gäbe viele dieser Briefe nicht, wäre sie ihm nicht ein Gegenstand steter Sorge und Aufmerksamkeit gewesen. Neurotische Züge seiner Kinder, etwa die Pedanterie Olivers, der sich1921 einer Psychoanalyse in Berlin unterzog, entgingen Freud nicht. Aber sein Familiensinn war durchaus nicht auf die „Seele“ aus, sondern zunächst auf das Elementare: Gesundheit und Geld. Wenn Ernst einen Lungenspitzenkatarrh zu leicht zu nehmen droht, greift Freud ein, und er ist überall mit Zuwendungen zur Stelle, wenn ein Familienmitglied in finanziellen Nöten ist, seine Buchhonorare lässt er oft direkt den Kindern oder Enkelkindern zufließen.

Der Alltag ist dem Patriarchen nicht gleichgültig, und so handelt dieses Buch auch von seiner Leidenschaft fürs Kartenspiel, vom Pilzesammeln, und wenn jemand in der Verwandtschaft stirbt, teilt er eine Beobachtung, die er dabei gemacht hat, mit, zum Beispiel der Tochter Mathilde eine Bemerkung, die der Sohn des Verstorbenen gemacht hat: „Daß der Vater todt ist, verstehe ich, aber daß er nicht zum Nachtmahl nach Hause kommt, kann ich nicht begreifen.“ Und er kommentiert: „So wenig wissen selbst geistig voreilige Kinder mit dem Tod anzufangen“ – und übernimmt die Anekdote in einen seiner Vorträge.

Es gibt ein Fundament für das liberale Element im Patriarchen Sigmund Freud, das diese Briefe gelegentlich freilegen: den Fatalismus. Er schließt den Zorn gegen die Mächte, die ein Kind – Sophie – vor den Eltern sterben lassen, nicht aus. Auch nicht den Zorn gegen Widersacher seiner Lehre. Aber der Fatalismus prägt die Art, in der Freud seit der ersten Operation 1923 seine Krebserkrankung hinnimmt, Vorkehrungen für seinen Tod trifft, Testamente umschreibt und schließlich 1938 den Weg ins Exil nach London geht. All dies ist in diesem Familienroman der Freuds enthalten, und nicht nur aus der Perspektive des Vaters.

Im Wesentlichen sind diese Briefe an die schon erwachsenen Kinder gerichtet, ab 1907, als Mathilde, die Älteste, zwanzig ist.

Zufällig beginnt im selben Jahr Freuds Briefwechsel mit seinem Berliner Kollegen Karl Abraham (1877-1925). Er ist eine ideale Komplementärlektüre zu den Briefen Freuds an seine Kinder. Denn er macht greifbar, dass Freud auch die Entwicklung der um seine Lehre zentrierten psychoanalytischen Bewegung als eine Art Familienunternehmen betrieb, freilich mit dem Unterschied, dass die Familie hier keine fixe Größe, sondern eine durch Markierung von Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit immer neu zu definierende Sphäre war. Die ersten Biographien Freuds, etwa die seines Leibarztes Ernst Schur oder die von Ernest Jones, wurden von seinen Freunden und Kollegen verfasst, und das galt lange auch für die Editionen seiner Briefe. Dass sich inzwischen die Geschichtsschreibung der Psychoanalyse von der Generation der Mitstreiter und Schüler gelöst hat, kommt ihr sehr zugute. So war der Briefwechsel zwischen Freud und Karl Abraham bisher nur in der Ausgabe vorhanden, die Freuds Sohn Ernst und Karl Abrahams Tochter Hilde 1965 herausgegeben haben. Was sie für allzu privat oder anstößig hielten, ließen sie weg. So wurde nur etwa die Hälfte des Materials publiziert. Eine nahezu vollständige Ausgabe erschien erst 2002 auf Englisch. Erst seit kurzem ist diese Korrespondenz nun ungekürzt in der Sprache zu lesen, in der sie geschrieben wurde, auf Deutsch. Diese neue Ausgabe ist philologisch zuverlässig und zudem ebenso kenntnisreich kommentiert wie Schröters Ausgabe der Briefe an die Kinder.

Sie ist geeignet, eine elementare Fixierung im Blick auf die Frühgeschichte der Psychoanalyse aufzulösen: die Fixierung auf Wien. Schon einmal war Berlin für Sigmund Freud zum Ort der Fernstabilisierung der noch jungen, wenig selbstgewissen und angefeindeten Psychoanalyse geworden: im Briefwechsel mit dem Berliner Arzt Wilhelm Fließ, der freilich die Beziehung 1901 abbrach, weil er sich von Freud nicht genügend gewürdigt fühlte. Karl Abraham war Sigmund Freuds zweiter Brückenkopf in der deutschen Reichshauptstadt, und er wurde seit 1907 immer wichtiger in der Organisationsstruktur der Psychoanalyse. Er war der ideale Antipode zu C.G. Jung. Dazu trug nicht zuletzt der Umstand bei, dass er selbst in Zürich am Burghölzli unter Ernst Bleuler gearbeitet hatte, also in der Welt C.G. Jungs. Abraham wurde zur treibenden Kraft, der den Konflikt zwischen Freud und den Schweizern verschärfte, bis hin zu jenem Aufsatz Freuds über die Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, von dem Freud und Abraham nur als von ihrer „Bombe“ sprachen. Sie zündeten diese Bombe im Sommer 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Erst in dieser Edition wird dieses Dreieck Freud-Abraham-Jung in vollem Umfang sichtbar. Doch ist dieser Briefwechsel von Interesse nicht nur für Leser, die an der Spaltungsgeschichte der Psychoanalyse interessiert sind. „Unsere altjüdische Zähigkeit wird sich auch diesmal überlegen zeigen“, schreibt Freud einmal an Abraham, und an anderer Stelle, Abraham und Jung gegeneinander stellend, „daß Sie es eigentlich leichter als Jung haben, meinen Gedanken zu folgen, denn erstens sind Sie völlig unabhängig, und dann stehen Sie meiner intellektuellen Konstitution durch Rassenverwandtschaft näher, während er als Christ und Pastorssohn nur gegen große innere Widerstände den Weg zu mir findet. Um so wertvoller ist dann sein Anschluß. Ich hätte beinahe gesagt, daß erst sein Auftreten die Psychoanalyse der Gefahr entzogen hat, eine jüdisch nationale Angelegenheit zu werden.“ Man versteht vor diesem Hintergrund, warum Freud zunächst zögerte, den Konflikt mit Jung zu verschärfen.

An die Stelle, die Jung räumte, trat Karl Abraham. Von einem Schüler wurde er zu einem gleichrangigen Partner und einer Schlüsselfigur der psychoanalytischen Bewegung, nicht zuletzt auf ihren internationalen Kongressen. Schon bald nach Beginn der Korrespondenz beginnt er mit Freud über Mythenanalyse und Sintflutsagen zu debattieren, und indem er von seinen Patienten berichtet, tritt sein Lebensraum, die Großstadt Berlin, hervor, die er freilich während des Ersten Weltkriegs verlassen muss, um im ostpreußischen Allenstein Dienst zu tun. Mit dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld tritt er 1911 als Gutachter für eine Frau auf, die sich vor Gericht das Recht erstreiten will, auf der Straße, in aller Öffentlichkeit Männerkleidung zu tragen.

Der „Widerstand“ ist in dieser Korrespondenz eine Schlüsselkategorie. Sie entstammt der psychoanalytischen Praxis und bezeichnet die Hürde, die der Patient zunächst aufrichtet, um seine Neurose vor dem Aufgelöstwerden zu schützen. Früh überträgt Freud diese Kategorie auf die Abwehr seiner Lehre durch Kollegen und die Öffentlichkeit: Man muss solche Leute behandeln wie die Kranken in der Psychoanalyse. Karl Abraham bemüht sich dementsprechend bei den Diskussionen mit Berliner Ärzten um unpolemische Geduld. Mit finanzieller Unterstützung von Max Eitingon gründet er 1920 in Berlin die erste psychoanalytische Poliklinik. Kurz vor seinem Tod 1925 überschatten unterschiedliche Auffassungen über das Psychoanalyse-Filmprojekt, aus dem schließlich G. W. Pabsts „Geheimnisse einer Seele“ hervorgehen wird, die Korrespondenz mit Freud. Aber dieses Filmprojekt, das von der Filmfirma, nicht von Freud ausging, war eines der Symptome, an denen sich ablesen ließ, dass die Psychoanalyse zu einer festen Größe in der modernen Gesellschaft geworden war. LOTHAR MÜLLER

SIGMUND FREUD: „Unterdeß halten wir zusammen“. Briefe an die Kinder. Herausgegeben von Michael Schröter unter Mitwirkung von Ingeborg Meyer-Palmedo und Ernst Falzeder. Aufbau Verlag, Berlin 2010. 683 Seiten, 32 Euro.

SIGMUND FREUD, KARL ABRAHAM: Briefwechsel 1907-1925. Vollständige Ausgabe. Herausgegeben von Ernst Falzeder und Ludger M. Hermanns. Verlag Turia + Kant, Wien 2009. Zwei Bände, zusammen 943 Seiten, 60 Euro.

„So wenig wissen selbst geistig

voreilige Kinder mit dem

Tod anzufangen.“

„Widerstand“ ist der

Schlüsselbegriff im Briefwechsel

mit dem Berliner Kollegen

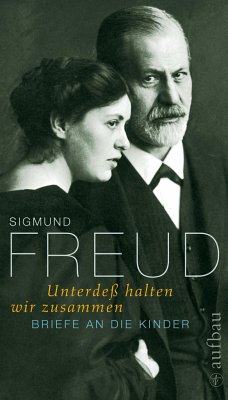

Sigmund Freud mit seiner Tochter Sophie, die 1920, im Alter von nur 26 Jahren starb. Der Fatalismus, mit dem Freud sein Schicksal trug, schloss den Zorn wider die Mächte ein, die ein Kind vor den Eltern sterben ließen – und begründete die Liberalität des Vaters.

Foto: Ullstein

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Sigmund Freuds Briefe an seine Kinder sind der Zeit ganze zwei Seiten wert. Im Aufmacher geht Elisabeth von Thadden anlässlich ihrer Publikation der Frage nach, ob Sigmund Freud in seiner Gestalt als skeptisch-respektvoller Patriarch Vorbild für heutige Väter sein kann. In einer etwas näher am Buch selbst bleibenden Besprechung lobt Bernd Nitzschke die sorgfältige und sehr informative Edition durch Michael Schröter, der den Briefen jeweils Lebensskizzen der Kinder beifüge sowie private und politische Kontexte erläutere. Dabei hat Nitzschke nicht nur etliche Trouvaillen entdeckt, sondern alle Briefe an die Kinder mit größtem Interesse gelesen. Nachzulesen ist hier, wie alle drei Söhne Martin, Oliver und Ernst nicht nur in ihrem Bemühen scheiterten, sich vom Übervater zu lösen, sondern auch darin, überhaupt ein gelungenes Leben auf die Beine zu stellen (ganz bitter: Martin Freud führt schließlich einen Zeitungskiosk in der Nähe des Britischen Museums). Besser scheinen da noch die Töchter Mathilde, die (früh verstorbene) Sophie und Anna klarzukommen, letztere allerdings an der Seite ihres Vaters (die bereits veröffentlichten Briefe an sie sind in diesem Band nicht enthalten). Was den Rezensenten besonders beeindruckt hat, ist zu erfahren, mit welcher Intensität Freud nicht nur "sich binden und lieben konnte", sondern auch "sich gegebenenfalls zu trennen oder zu hassen".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Die Lektüre ist höchst aufschlussreich für historisch Interessierte - und immer ein literarischer Genuss.« Hedwig Kaster-Bieker Frankfurter Neue Presse 20100819