Menschenverstand von Kopf bis Fuß auf Funktion eingestellt und haßt Dysfunktionales. Zum anderen entspricht Bauman in einem grundlegenden Punkt nicht dem euroamerikanischen Vorverständnis. Der Fremde ist zwar kein originelles Bild mehr für den einzelnen in einer Gesellschaft, deren einzige Orientierung, die Funktion, ersatzlos gestrichen wird. Aber Bauman versteht ihn im Sinne von "Ausländer". Und ein Ausländer ist in einem radikal anderen Sinne fremd als etwa Camus' "Fremder", dessen Umwelt nicht sehen konnte, was er erlebt hatte, oder als das entfremdete Individuum der deutschen philosophischen Tradition, das sich nirgendwo wiederfinden kann, obwohl es die Äpfel vom Baum der Erkenntnis gleich kiloweise verschlingt. Der Ausländer kommt in eine andere Lebenswelt. Er würgt bereits am Kommißbrot und weiß nicht, ob er eine Frau auf der Straße grüßen soll. Für Marx' Arbeiter oder Heideggers Existenz sind das keine Probleme.

Was Funktionalismus ist demonstriert Bauman denn auch am lebensweltlichen "Traum von Reinheit". Die Vorstellung von Reinlichkeit schafft erst die Ordnung und die Regeln, denen alle ächzend gehorchen, weil sie nicht zum Ungeziefer geschlagen werden wollen. Ändert sich die Vorstellung, entsteht anderes Ungeziefer. Die Bürger von Bürzelsreuth mögen mit Besen gegen Bücherwürmer vorgehen; eine Vegetarierkommune wird dem Gurkenmurkser den Kampf ansagen. Reinlichkeit drängt nach Vollkommenheit und Universalität. Wenn etwas rein ist, sieht man erst den Schmutz. Also neues Fegen, Putzen und Schrubben. Jeder muß sogar entscheiden, welches Putz- und Waschmittel am besten und billigsten ist. Die Vorstellung von Reinlichkeit zwingt ihn zum Konsum. Die Funktion regiert nicht, sie herrscht.

Und so durch alle großen gesellschaftlichen Themen, angefangen bei den Untergliederungen und Institutionen, die der Funktionenteilung oder der Verteilung von Menschen dienen, wie Familie oder politische Machtblöcke, über die Wirtschaft, die für Bauman der Weg vom Wohlfahrtsstaat zum Gefängnis ist, das Recht, das beim Verhältnis von Angesicht zu Angesicht, also bei der Moral beginnt, die persönliche Identität, die auch dem Parvenü und dem Paria zusteht, die Kunst, die keine Avantgarde mehr kennt, weil es keinen Fortschritt mehr gibt, die Sexualität, die modellierbar geworden ist, den Tod, der eine Grenze des Denkens ist, den die moderne Gesundheitsfürsorge aber an den Rand des Denkens gedrängt hat, bis zur Religion, die wohlwollend betrachtet, aber schließlich für unmöglich erklärt wird, weil die lebensweltlichen Ungewißheiten dem Menschen keine Zeit ließen, jenen schönen Satz Baumans zu bedenken: "Von der eigenen Sterblichkeit zu wissen bedeutet zugleich, um die Möglichkeit der Unsterblichkeit zu wissen."

Ein Kapitel setzt sich mit der amerikanischen Diskussion zwischen Liberalen und Kommunitaristen auseinander. Die Lektüre nährt den Verdacht, daß der Kommunitarismus in den Vereinigten Staaten eine Reaktion auf die Frage vieler Gruppen nach ihren "roots", ihren Wurzeln, ist. In Deutschland hat sich diese Frage durch den Rassismus der Nationalsozialisten erledigt. Bauman hat ein farbiges, reiches, beeindruckendes Bild der postmodernen Gesellschaft entworfen. Aber stimmen tut es nicht. Schon das Buch selbst ist modern, nicht postmodern. Es ist von nahezu schwäbischer Rein- und Ordentlichkeit. Die Gliederung ist säuberlich und sachgerecht und nutzt den Erläuterungseffekt. Die Sprache hat literarischen Rang (ein Lob der Übersetzerin). "Mehr Pose als Position", heißt es beispielsweise. Kurz: lesefreundlich, marktgerecht, diskurskonform.

Außerdem gibt es in der postmodernen Gesellschaft Baumans doch eine grundlegende Vorschrift: die Solidarität der Gutsituierten mit den Unterprivilegierten. Die Satten sollen mit den Hungernden teilen. Warum sie das tun sollen in einer Welt voller Unsicherheiten und Risiken, in der ein vernünftiger Mensch seinen Speicher füllt, wenn er sich satt gegessen hat, das erläutert Bauman nicht. Seine postmoderne Gesellschaft hat eine Lebenserwartung von höchstens neunzig Jahren, weil sie allein von der Substanz leben muß. In ihr wird absolut nichts produziert, weder Nahrung noch Kleidung, noch Wohnungen, nicht einmal Kinder. Deshalb gibt es in Baumans Gesellschaft auch keine Sachzwänge, keinen mehr oder weniger erzwungenen Konsumverzicht und vor allem keine mittel- oder langfristige Planung. Unter dieser Voraussetzung ist alles möglich, nur nicht das Überleben. Wer weiterleben möchte, sollte die Moderne der Postmoderne vorziehen.

Daß Bauman trotzdem plausibel argumentiert, liegt daran, daß er systematisch das ausgeschlossene Dritte als unschuldig-ahnungslosen Fremden wiedereinführt: "Wenn man Trennlinien zieht und das so Getrennte voneinander scheidet, dann unterminiert alles, was diese Linien verwischt und die Trennungen überbrückt, jene Anstrengung und entstellt ihre Resultate." Das ist leider wahr, logisch wie real. Nur trennt die Moderne nicht irgendwie, sondern ohne Rücksicht auf Letztbegründungen zum Beispiel zwischen Recht und Unrecht. Die Trennlinien sind meist Normen. Wer sie unterminiert, handelt normwidrig und wird in der Regel benachteiligt. Dagegen kann der Fremde protestieren und sich auf die Unmöglichkeit von Letztbegründungen berufen. Aber die Lebenswelt wird seiner Berufung kaum stattgeben.

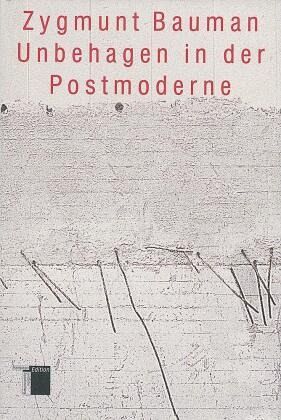

Zygmunt Bauman: "Unbehagen in der Postmoderne". Aus dem Englischen von Wiebke Schmaltz. Hamburger Edition, Hamburg 1999. 375 S., geb., 58,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.1999

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.1999