Diese Erinnerungen sind wohl die letzten, die über Begegnungen mit Paul Celan geschrieben werden. Klaus Reichert war Celans Lektor nach dessen Eintritt in den Suhrkamp Verlag und mehr noch: gemeinsam mit Siegfried Unseld verantwortlich dafür, dass sich der Dichter Ende 1966 für Suhrkamp als seinen künftigen Verlag entschied. Doch geht der Kontakt zwischen Celan und Reichert weiter zurück, bis 1958, als der damals angehende Student den Autor anschrieb und etwas später in Paris besuchte. Über die Jahre hinweg bis zu Celans Tod wurden Briefe gewechselt, Bücher geplant und realisiert, kam es zu weiteren Begegnungen, »dienstlich« und privat, in denen sich das Wesen des Dichters in immer neuen, oft überraschenden Facetten offenbarte.

Der Band bietet über Klaus Reicherts Erinnerungen im engeren Sinn hinaus die mehr als 60 in zwölf Jahren gewechselten brieflichen Sendungen mitsamt einzelnen für das Verständnis der Korrespondenz aufschlussreichen Dokumenten: Dazu zählen Autographen, Gedichtgenesen mit wichtigen Korrekturen, die Auseinandersetzung mit dem Dichter über Klappentexte, die groß angelegte Celan-Planung im Suhrkamp Verlag und signifikante Zeugnisse zu Celans Übersetzungsstrategien. Im Zentrum des Bandes aber stehen immer wieder die Person des Dichters in der Lebendigkeit ihrer Erscheinung und das Ringen darum, die Texturen Celans, auch in der Diskussion mit Dritten, zu durchdringen.

Der Band bietet über Klaus Reicherts Erinnerungen im engeren Sinn hinaus die mehr als 60 in zwölf Jahren gewechselten brieflichen Sendungen mitsamt einzelnen für das Verständnis der Korrespondenz aufschlussreichen Dokumenten: Dazu zählen Autographen, Gedichtgenesen mit wichtigen Korrekturen, die Auseinandersetzung mit dem Dichter über Klappentexte, die groß angelegte Celan-Planung im Suhrkamp Verlag und signifikante Zeugnisse zu Celans Übersetzungsstrategien. Im Zentrum des Bandes aber stehen immer wieder die Person des Dichters in der Lebendigkeit ihrer Erscheinung und das Ringen darum, die Texturen Celans, auch in der Diskussion mit Dritten, zu durchdringen.

Was können wir verstehen? Im doppelten Gedenkjahr mit hundertstem Geburts- und fünfzigstem Todestag erscheinen zahlreiche neue Studien und Erinnerungen an den Dichter.

Fast hundert Jahre nach seiner Geburt am 23. November 1920 im bukowinischen Czernowitz und fünfzig Jahre nach seinem Freitod um den 20. April 1970 in Paris gehört Paul Celan zu den bestens edierten und erforschten Autoren der deutschen Literatur. Fraglos ist er ein Großklassiker der modernen Poesie. Unlängst hat die Germanistin Barbara Wiedemann sämtliche zwischen 1938 und 1970 entstandenen Gedichte aufs Neue in einer Gesamtausgabe versammelt und kommentiert (F.A.Z. vom 23. August 2018). Es sind nahezu tausend. Und damit sind wir schon mitten im Celan-Paradox.

Für Fachleute aller Art bildet seine Dichtung - einem klugem Kalauer zufolge die "Eiger-Wortwand" der Literatur - den Traumgipfel der Exegese. Ruhm wie Nachruhm aber verdankt Celan weitgehend einem einzigen, recht frühen Gesang, der "Todesfuge" von 1945. Drei, vier weitere Gedichte finden sich zuverlässig in den Lyrik-Anthologien. Beim enormen Rest aber blicken keineswegs nur naive Lyrikleser oft in einen Abgrund des Unverständlichen. Etwa: "die näher- / segelnde / Eiterzacke der Krone / in eines Schief- / geborenen Aug / dichtet dänisch".

Der Erste, der diese Zeilen - sie bilden den Schluss des Poems "Frihed" - zu lesen bekam, war im Frühjahr 1967 der junge Klaus Reichert. Seit drei Jahren Lektor in den Frankfurter Verlagen Insel und Suhrkamp, betreute er nun "Atemwende", Celans sechsten Gedichtband, den ersten allerdings unter der Ägide des Verlegers Siegfried Unseld. "Ich fühlte mich überfordert. Ich verstand die Gedichte nicht", notiert der jetzt 82 Jahre alte Reichert rückblickend im Band "Paul Celan - Erinnerungen und Briefe". Wie sollte unter solchen Auspizien Zusammenarbeit gedeihen? Anschaulich schildert Reichert die produktive Spannung zwischen Distanz und Vertrauen, zwischen seiner verehrenden Scheu vor dem Dichter und dessen hochempfindlicher, aber belastbarer Professionalität. Die dänisch dichtende Eiterzacke aus der "Atemwende" kann der emeritierte Philologe Reichert auch heute so wenig entschlüsseln wie Barbara Wiedemanns Kommentar, der ansonsten über Celans Besuch im "Frihed", dem Kopenhagener Freiheits-Museum, vom Oktober 1964 alles weiß und mitteilt. Desto plausibler erhellt Reichert, dass es vor einem halben Jahrhundert noch so etwas wie Ehrfurcht vor dem Genie gab.

Das Celan-Lektorat fiel damals mit den in Frankfurt am Main besonders heftigen Studentenprotesten zusammen. Kein Mensch interessierte sich für dunkle, hermetische Lyrik - und Celans Lyrik wurde von "Atemwende" über "Fadensonnen" (1968) bis zu "Lichtzwang" (1970) immer unzugänglicher, programmatisch verschlossener. Gleichwohl füllte seine Lesung im Sommer 1968 den berühmten Hörsaal VI der Universität. Stecknadelstille. "Die jungen Leute müssen gespürt haben, dass hier etwas ganz anderes zur Sprache kam als das, wogegen sie rebellierten", notiert Reichert und fügt hinzu: "Sein Lesen hatte immer eine eigene ,Evidenz' - ich finde kein anderes Wort dafür -, bei der man nicht fragte, ob man die Verse ,verstand'."

Das war nicht immer so. In "Celans Zerrissenheit", seinem neuen, mittlerweile vierten Buch über den Dichter, erzählt der Literaturkritiker Helmut Böttiger noch einmal die unglückliche Geschichte vom ersten und einzigen Auftritt bei der Gruppe 47, 1952 in Niendorf an der Ostsee. Damals fielen die sechs vorgetragenen Gedichte, darunter die "Todesfuge", glatt durch. Hans Werner Richter, der Chef der Gruppe, posaunte beim nachfolgenden Mittagessen, Celans Vortragsweise erinnere ihn "an Goebbels". Wahr ist, was Reinhart Meyer-Kalkus zuerst in dieser Zeitung (F.A.Z. vom 12. Februar 2014) beschrieb und Böttiger, leider ohne Quellenangabe, nun wiederholt: Celan adaptierte bei seinen frühen Rezitationen das hochpathetische, sprechmusizierende Timbre von Alexander Moissi, dem Theaterstar seiner Jugend. Spätere Auftritte, auch jene im Frankfurter Hörsaal, wählten dann einen eher lakonischen, wortkantigen Ton, der den Gedichten die adäquate Aura verlieh.

Verdienstlich an Böttigers neuem Versuch sind die Hinweise auf Celans intellektuelle Ambivalenzen. Im Grunde ein Gefühlsanarchist mit Sympathien für die politische Linke, fühlte er sich zeitweise zu rechten oder von der Rechten reklamierten Reiz- und Schlüsselfiguren hingezogen, zumal zu Ernst Jünger und Martin Heidegger (F.A.Z. vom 17. April). Böttiger erklärt dies zu Recht mit einem "elitären Gestus", der Celan selbst nicht fremd war. Zugleich warnt er davor, jede zeitgenössische Aversion gegenüber Person und Werk "automatisch mit Antisemitismus" zu assoziieren. Wiederum zu Recht aber kreidet er der einstigen Literaturkritik an, sie habe aus werkimmanenter Verblendung die Spuren übersehen, gar übersehen wollen, die der Holocaust in Celans Versen gezeigt hat. Hinzuzufügen ist: Alle führenden Feuilletons der frühen Bundesrepublik haben von "Mohn und Gedächtnis" (1952) an bis zu Celans Tod zwar jeden neuen Gedichtband vorgestellt, aber es waren nahezu ausschließlich Dichterkollegen, die sie mit den Rezensionen beauftragten. Die maßgeblichen Kulturredakteure und Literaturkritiker äußerten sich allesamt nicht. Weil sie Celan ablehnten oder sein Judesein tabuierten? Keineswegs. Sie schwiegen - Joachim Kaiser und Marcel Reich-Ranicki inklusive -, weil sie nicht riskieren wollten, mit ihren Urteilen am Ende völlig falsch zu liegen: eine so singuläre wie signifikante Leerstelle. Im Rückblick von Klaus Reichert heißt es: "Celan hatte keine Aussicht, seinem Rang entsprechend wahrgenommen zu werden . . . Die literarische Öffentlichkeit nahm von ihm wenig Notiz."

Wie anders heute. Durs Grünbein, 1962 geboren, konnte Celan nicht mehr selbst erleben. Als bekanntester Lyriker seiner Generation ist er durchaus kein Celan-Epigone. Wie intensiv er gleichwohl den "inneren Dialog" mit dem Vorgänger führt, wird im Gesprächsband "Schwerer werden. Leichter sein" offenbar, den der Literaturwissenschaftler Michael Eskin zum diesjährigen Doppelgedenken herausgegeben hat. Für Grünbein ist Celan, dem Spätwerk Benns und Brechts zum Trotz, "der größte Dichter der Nachkriegszeit". Dass er dabei keine Gloriole windet, beweist er durch profunde Werkkenntnis.

Celans Weg, so Grünbein, führe von "den lyrischen, liedhaften Strophen" der Frühzeit "in den offenen, epischen Vers der mittleren Phase", also bis zum Band "Die Niemandsrose" von 1963, und ende "im Fragmentarischen, in den enigmatisch-konkreten Wortkonstellationen der letzten Sammlungen". Stimmt. Aber warum das so ist, scheint Grünbein selbst nicht zu wissen. Eskins Gesprächen mit drei weiteren Autoren, mit Gerhard Falkner, Aris Fioretos und Ulrike Draesner, fehlt zwar die Wucht von Grünbeins Analysen und Bekenntnissen, sie zeigen in ihrer sensiblen wie gelehrten Verspieltheit allerdings auch, wie lebendig Celan ist und wie produktiv der Umgang mit seinem Werk.

Thomas Sparrs Studie "Todesfuge - Biographie eines Gedichts" beeindruckt durch die Souveränität, mit der sie eine gewaltige Stofffülle meistert. Daten und Orte waren für Celan zentral. Von Czernowitz im Jahr 1944 also spannt Sparr den Bogen in den Bonner Bundestag vom November 1988, als die Schauspielerin Ida Ehre den singulären Gesang bei der Gedenksitzung zum fünfzigsten Jahrestag der Pogromnacht vortrug. Die Weltkarriere der deutschen Verse aber begann, ironisch genug, auf Rumänisch: Als "Tangoul Mortii", Todestango, erschienen sie erstmals 1947, übersetzt vom Freund Petre Solomon, in der Zeitschrift der Kommunistischen Partei Rumäniens.

"Das Ineinander von Erfolg und Anfechtung, Anerkennung und Verleumdung": Auf diese prägnante Formel bringt Sparr zunächst das Jahr 1960, als sich Celan haltlosen, deshalb nicht minder quälenden Plagiatsvorwürfen ausgesetzt sah, zugleich aber mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Die Formel stimmt auch im umfassenden Sinn, sie gilt für große Teile von Celans Leben wie für die "Todesfuge" selbst, für ihr Entstehen und ihre Wirkung. "Schwarze Milch der Frühe", das Initialbild, der anaphorisch akzentuierte Rhythmus, der Refrain der Häftlinge - "wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng": Es wird nie bloß Literaturgeschichte sein.

So verschieden die Phasen von Celans OEuvre sind: Auf nahezu alle, selbst die dunkelsten Gedichte trifft zu, dass sie dialogisch strukturiert sind, das Gespräch mit einem Du suchen. Auch die vergleichsweise helle, melodiöse "Todesfuge" ist formal ein Zwiegespräch: vom KZ-Aufseher ("der Tod ist ein Meister aus Deutschland") hin zu den Opfern und wieder zurück. Sparr zitiert aus dem Tagebuch des späteren Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész vom Mai 1990: "Gestern die ,Todesfuge' abgetippt. Während des Tippens ist dieser wundervolle Text immer wundervoller geworden."

Celan, resümiert Sparr, werde stets "etwas Inkommensurables, Geheimnisvolles" behalten. Gewiss. Gleichwohl lohnt es sich, Imre Kertész noch etwas weiter zu folgen. Im Essay "Die exilierte Sprache", ebenfalls 1990 entstanden, entwickelt er eine These, die sich für ein erweitertes Verständnis von Celans dichterischem Weg fruchtbar machen lässt. Die These lautet: Solange vom Holocaust in einer "Vor-Auschwitz-Sprache" die Rede sei, erliege man der Illusion, das Grauen in humane Wörter und Sätze fassen zu können. Aber einzig eine "Nach-Auschwitz-Sprache" sei dazu in der Lage. Kertész nennt diese Sprache explizit: "atonal".

Was bedeutet das für Celan? 1966 schreibt er in einem Brief: "Auch musiziere ich nicht mehr, wie zur Zeit der vielbeschworenen ,Todesfuge' . . . Jetzt scheide ich streng zwischen Lyrik und Tonkunst." Im gleichzeitig entstehenden Band "Atemwende", an dem der Lektor Reichert schier verzweifelte, finden sich auch die Verse von "Keine Sandkunst mehr". Die vier letzten lauten: "Dein Gesang, was weiß er? // Tiefimschnee, / Iefimnee / I - i - e." Mit Kertész gesagt: Die Sprache wird atonal, Ende der Melodie.

Darauf wird Celan fortan setzen. Er hat Reichert - und beileibe nicht nur ihn - immer wieder resignieren lassen, ihn und uns aber immer auch aufs Neue in seinen Bann gezogen. Weshalb das wahre Celan-Paradox tatsächlich "Todesfuge" heißt: Sie ist der Gesang des Grauens, geschrieben in einer betörenden "Vor-Auschwitz-Sprache". Mit Kertész, dies aber ist nun sein und unser Paradox, können wir diesen Gesang nur "immer wundervoller" finden.

JOCHEN HIEBER

Helmut Böttiger: "Celans Zerrissenheit". Ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist.

Galiani Verlag, Berlin 2020. 208 S., geb., 20,- [Euro].

Michael Eskin: "Schwerer werden. Leichter sein". Gespräche um Paul Celan mit Durs Grünbein, Gerhard Falkner, Aris Fioretos und Ulrike Draesner.

Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 176 S., geb., 22,- [Euro].

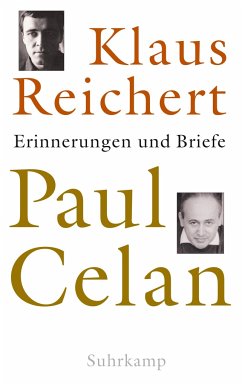

Klaus Reichert: "Paul Celan". Erinnerungen und Briefe.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 297 S., geb., 28,- [Euro]. (erscheint als Druckausgabe erst am 18. Mai, ist aber für 23,99 [Euro] bereits jetzt als E-Book erhältlich).

Thomas Sparr: "Todesfuge". Biographie eines Gedichts.

Deutsche Verlags-Anstalt, München 2020. 334 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Gleich zwei neue Titel zu Celan werden von Lothar Müller angezeigt. Dieses Buch empfiehlt der Kritiker als Ergänzung zu dem von Petro Rychlo. Wer sich für Celan als Übersetzer interessiert, wer seinen Verlagswechsel von Fischer zu Suhrkamp nachvollziehen möchte und überhaupt gerne etwas wüsste über ihn als Autor in der Kommunikation mit seinem Verlag, findet hier seine Lektüre. Reichert sei von "Adorno geprägt" gewesen und ist Celan dementsprechend als "Anti-Heideggerianer" begegnet. Der Kritiker verweist auf Reicherts breite Interessen, Pop etwa gehörte auch dazu, zieht selbst aber Celans Interessen vor - immerhin, so erzählt er uns, scheint der Dichter James Dean gemocht zu haben.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Die reine

Kraft der Sprache

Grass und Dürrenmatt, Szondi und Derrida:

Paul Celan durch die Augen seiner Zeitgenossen

VON LOTHAR MÜLLER

Moshe Barash, geboren 1920 in Czernowitz, Gründer des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Israel, erinnert sich, wie er mit seinem Kindheitsfreund Paul auf einem kleinen steinernen Zaun am Spielplatz sitzt. „Dieser Steinzaun, auf dem wir uns zu treffen pflegten, war gelegen genau an der Grenze zwischen dem streng orthodoxen chassidischen Wohnviertel und einer anderen Stadtgegend, wo die mehr europäisierten Juden wohnten. Gerade an der Grenze trafen wir uns dann.“

Der Steinzaun findet sich zu Beginn des Buches, in dem Petro Rychlo, Essayist, Übersetzer und Germanist an der Universität Czernowitz, Erinnerungen von Zeitgenossen an Paul Celan versammelt. Bis auf einen sind alle 55 Texte nach dem Tod Celans entstanden, Interviews und Briefe, Auszüge aus Büchern über Celan, Übersetzungen aus dem Russischen und Rumänischen, Schwedischen und Französischen, dazu Erstpublikationen.

Rychlo hat sie nach Schauplätzen angeordnet: Czernowitz, Bukarest, Wien, Paris. Auch in den Biografien über Celan wird diese topografische Hauptlinie seines Lebens nachgezeichnet, aber immer nur von einer Erzählerstimme. Hier tritt von Beginn an ein Chor auf, und jede Einzelstimme spricht nicht nur über Celan, sondern auch über sich selbst.

Der Steinzaun, an den sich Moshe Barash im Interview mit Cord Barkhausen in den Achtzigerjahren erinnerte, ist von einer Vielzahl Lebens- und Todesgeschichten umgeben. Sie handeln vom Elternhaus und der Familie Edith Silbermanns, vom jiddischen Theater, in dem Ruth Kraft mitspielte, erzählen Parallelgeschichten zur Deportation der Eltern Celans im Sommer 1942, geben Rückblicke auf die Vielfalt der Sprachen in den Herkunftswelt, auf das Rumänische, Russische und Französische, auf die surrealistische Literatur, die Celan mitbrachte, als er nach einem Semester Medizinstudium in Tours 1938/39 nach Czernowitz zurückkehrte.

„Als Paul noch nicht Celan war“ könnte das Czernowitz-Kapitel heißen. Ein lebendigeres Porträt seiner Herkunftswelt lässt sich kaum finden. Der junge Paul Antschel, rumänisch Ancel, hat das Anagramm Celan noch nicht zu seinem Nachnamen gemacht. Zu seinem Vornamen sagt Moshe Barash: „Ich ärgerte mich über seinen Namen. Über den Namen Paul. Ich hieß damals Moses, also heute Moshe, was natürlich die hebräische Urform von Moses ist. Paul, das war etwas, was fremd klang.“ Spricht hier das erinnerte Kind oder der rückblickende Gelehrte in Israel? In jedem Fall tritt das Christliche am Namen Paul hervor, die Urfigur des bekehrten Juden.

Der Chor der Stimmen spricht von der Literatur, den leidenschaftlichen Lektüren, etwa Hölderlins oder Rilkes, von ersten Übersetzungen, vom deutschsprachigen Elternhaus, in dem die Mutter als Vermittlerin der deutschen Literatur auftritt. Aber er spricht nicht nur von der Literatur. Er spricht von Liebschaften und Zerwürfnissen, vom Erwachsenwerden in Zeiten von Krieg und Verfolgung.

Von der faschistischen Regierung, die 1937/38 in Rumänien an die Macht kam, von der kommunistischen Jugendbewegung, von der Desillusionierung über die Sowjetunion noch vor dem Einmarsch der Russen in Czernowitz im Juni 1940, von der Judenverfolgung nach dem Eintritt Rumäniens in den Krieg an der Seite des Deutschen Reiches. Vom Zufall begünstigt, entging Paul Celan der Deportation und kam in ein Arbeitslager in der Moldau. Vom Tod seiner Eltern – der Vater war 1942 an Typhus gestorben, die Mutter im selben Jahr von einem SS-Mann erschossen worden – erfuhr er erst 1944.

Schon im Czernowitz-Kapitel tritt ein Element hervor, das alle Lebensphasen und Lebensschauplätze durchzieht, die Stimme Celans. Sie kennt den Überschwang, viele Gedichte und Dramentexte auswendig, rezitiert gern Frauenrollen wie Shakespeares Ophelia oder Julia, parodiert und imitiert, singt zeitweilig revolutionäre Lieder, flüstert eigene Gedichte. „Seine Stimme war hoch – wie bei einem Mädchen.“ Er war auch ironisch, konnte lachen, Witze reißen. Er konnte z. B. „seine Ohren bewegen“, erinnert sich Malzia Fischmann-Kahwe. Und Dorothea Müller-Altneu: „Seine Stimme hörte ich zum ersten Mal, als er an einem vom französisch-rumänischen Freundschaftskreis veranstalteten Wettbewerb in einer Gruppe teilnahm, zu der auch ich gehörte. Es war eine Stimme wie keine andere, in einem seltsamen Register liegend, zwischen Mezzosopran und Alt.“

Bukarest, wohin er im Frühjahr 1945 für etwa zweieinhalb Jahre ging, und Wien, wo er ab Mitte Dezember 1947 für ein halbes Jahr war, blieben Zwischenstationen im Leben Celans, aber hier wie dort fanden Weichenstellungen seiner literarischen Karriere statt. In Bukarest erschien 1947 die „Todesfuge“ zum ersten Mal, auf Rumänisch, unter dem Titel „Todestango“, übertragen von Petre Solomon. Er porträtiert die deutschsprachigen rumänischen Dichterzirkel, Celan als Lektor des Verlags „Cartea Rusă“ und die sprachspielerische Seite seines Freundes, dessen Lust an Paradoxen. Ein „Frage-Antwort-Spiel“ Celans beginnt so: „Was ist die Einsamkeit des Dichters? – eine Zirkusnummer, die nicht im Programm steht.“

Das Wien-Kapitel enthält die Erstpublikation seiner Gedichte im deutschsprachigen Raum und die Erstbegegnung mit Ingeborg Bachmann. Otto Basil, der Gedichte Celans in der Zeitschrift „Plan“ brachte, berichtet über das von ihm und Celan herausgegebene Buch über den surrealistischen Maler Edgar Jené, Milo Dor über das Umfeld des ersten Gedichtbandes von Celan, „Der Sand aus den Urnen“. Es führt rasch von Wien nach Paris, wo Paul Celan die längste Zeit seines Lebens lebte, von 1948 bis zum Tod in der Seine Ende April 1970. Im Kapitel Paris steckt das große Nachkriegstrauma, die Verleumdung Celans als Plagiator von Iwan Goll durch dessen Witwe Claire Goll und das Großthema „Celan und Deutschland“ mit dem Auftritt Celans bei der Gruppe 47 in Niendorf 1952, mit dem Büchnerpreis und dem Besuch bei Martin Heidegger 1967.

Auch hier bewährt sich das chorische Prinzip, dessen soziologisches Profil sich auffächert. An die Seite der Schriftsteller, darunter Marie Luise Kaschnitz, Günter Grass, Friedrich Dürrenmatt, Yves Bonnefoy, Karl Krolow und Peter Härtling treten die Literaturwissenschaftler, darunter Gerhart Baumann, Albrecht Schöne, Gisela Dischner, Gerhard Neumann und vor allem der Komparatist Peter Szondi, der in vielen Erinnerungen auftaucht, ohne selber einen Erinnerungstext verfasst zu haben. Erstmals auf Deutsch ist hier Jacques Derridas Erinnerung an seinen schweigsamen Kollegen Paul Celan zu lesen, den Lektor für Deutsch an der École Normale Superieur. Erzählungen von abgebrochenen Gesprächen und Freundschaften, von nicht zu bändigendem Misstrauen, Spuren der schweren psychischen Erkrankung Celans ziehen sich wie seine Affären durch das Paris-Kapitel. Die Erinnerungen an das Ehepaar Paul Celan und Gisèle Lestrange, etwa der Übersetzerin Edith Aron, gelten zugleich der Malerin Lestrange, vor allem bei dem deutschen Kurator Wieland Schmied.

Am Ende des Buches hat die Stimme Paul Celans, in den Erinnerungen an seine Lesungen beim Besuch in Israel 1969 einen letzten, bewegenden Auftritt. Bei der Lesung vor der Gruppe 47 in Niendorf hatten sie manche Zuhörer über sie mokiert, einige fühlten sich an den „Tonfall von Goebbels“, andere an den Singsang eines Rabbis oder Kantors in der Synagoge erinnert. Die Vorkriegstradition der Rezitatoren hatten sie nicht im Ohr.

Bei Ilana Shmueli, die Celan aus der Kindheit in Czernowitz kannte und ihn im Oktober 1969 in Jerusalem und Tel Aviv wiedertraf, wo sich „die Czernowitzer Landsmannschaft“ der Stadt bei seiner Lesung versammelte, war das anders. Israel Chalfen schrieb im November 1969 in dem einzigen zu Lebzeiten Celans erschienenen Text dieser Anthologie: „Man horcht auf. Eine Stimme hat zu sprechen begonnen, die ist ganz anders als die gewohnten. Die Musikalität des Klanges, die Reinheit der Diktion, die Schlichtheit, bei aller Sicherheit und Kraft des Ausdrucks; das ergreift den Hörer unwiderstehlich und lässt ihn dieser Stimme sich ganz hingeben.“

Von der Dichtungsauffassung Celans sprechen nicht nur die Dichter, sondern auch Verlagsmitarbeiter wie Christoph Schwerin, der zeitweilig bei S. Fischer für das französische Programm zuständig war.

Wer Celans Verlagswechsel von S. Fischer zu Suhrkamp, seine Redigate von Klappentexten, seine Tätigkeit als Übersetzer, der greife zusätzlich zu Rychlos Sammlung zu dem Buch des Anglisten, Übersetzers und Lektors Klaus Reichert, das neben persönlichen Erinnerungen an Paul Celan seinen Briefwechsel mit dem Dichter enthält.

Man begegnet hier vielen Akteuren aus Rychlos Buch, porträtiert von einem Autor, der durch Adorno geprägt war, zu den Anti-Heideggerianern in Celans Umgebung zählte und nicht nur diesen verehrte, sondern zugleich die englisch und amerikanische Moderne bis hin zu Pop-Art, der Celan wenig abgewinnen konnte. Man erfährt aber in Rychlos Buch, dass er sich für James Dean interessierte.

Petro Rychlo (Hrsg.): Mit den Augen von Zeitgenossen. Erinnerungen an Paul Celan. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 470 Seiten, 28 Euro.

Klaus Reichert: Paul Celan. Erinnerungen und Briefe. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 298 Seiten, 28 Euro.

Er war ironisch, konnte lachen,

Witze reißen und

„seine Ohren bewegen“

„Die Musikalität des Klanges,

die Reinheit

der Diktion, die Schlichtheit“

„Man horcht auf, eine Stimme hat zu sprechen begonnen“: der Dichter Paul Celan.

Foto: Suhrkamp Verlag

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

»In Reicherts Erinnerungen an Celan ist die Ehrfurcht vor dem Genie, die Hochachtung vor dieser Dichtung mit ihren ungeheuren Wortwelten, den nie gesehenen und faszinierenden Bildern genauso dokumentiert wie ihre Rätselhaftigkeit, die Fremdheit, die sich trotz beglückender Momente in all den Jahren nicht verlor. Es ist eine aufrichtige, sehr persönliche, manchmal auch selbstkritische Erzählung mit aufschlussreichen Blicken in die Zeitgeschichte geworden.« Klaus Bellin neues deutschland 20201123