zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin- und hergeworfen - und das auf durchaus unbehagliche Weise. Unbehaglich, beinahe unheimlich ist dieses Schwanken deshalb, weil man nie sicher sein kann, ob man gerade Zeuge einer lebensumspannenden Katastrophe oder der Erfüllung einer Glücksverheißung wird.

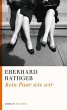

Rathgeb, Jahrgang 1959, der als Redakteur für verschiedene Zeitungen gearbeitet hat, unter anderem auch für das Feuilleton dieser Zeitung, und sich bereits 2007 in dem Sachbuch "Schwieriges Glück- Versuch über die Vaterliebe" mit familiären Konstellationen und Fragen der Bindung auseinandersetzte, widmet sich dem Thema nun in literarischer Form. Aber nicht jene Bindungen, die man auf den ersten Blick hinter dem Titel des Romans vermuten würde, stehen im Vordergrund. Vika und Ruth sind Schwestern: Ruth ist attraktiv und sinnlich, Vika drahtig und vernünftig. So gegensätzlich sind dieses Schwestern, dass sie gleichsam wie zwei Puzzlestücke zusammenpassen: Die eine füllt aus, wo bei der anderen Leerstellen klaffen.

Am Anfang dieser ungewöhnlichen Schwesternbeziehung steht ein Versprechen: Als Vika im Kindesalter lebensbedrohlich erkrankt, ist es die ältere Schwester, die sie durch ihre Anwesenheit und ihre Liebe vor dem Tod bewahrt: "Ich werde dich nicht loslassen, wer immer dich mir wegnehmen will", flüstert Ruth der kranken Vika zu. Märchenhaft klingt dieses Versprechen, aber auch unterschwellig traurig. Mehr und mehr nämlich wird klar, dass diejenigen, die sich eigentlich um das sterbenskranke Kind kümmern müssten, allenfalls physisch anwesend sind. Dem Vater sind seine Affären wichtiger als die Familie, die Mutter ist längst in einen Schleier von Depression gehüllt, der sie nicht mehr wahrnehmen lässt, was um sie herum passiert. Umso enger wird die Verbindung der beiden Mädchen. Je mehr der Leser vom Leben der beiden erfährt, umso klarer wird: Nicht nur vom Tod lässt Ruth sich Vika nicht nehmen.

Erzählt wird dieses symbiotische Leben, zu dem die Zweisamkeit zusehends wird, in der Rückschau. Vika und Ruth sind mittlerweile alte Frauen. Sie teilen nicht nur eine Wohnung und die täglichen Rituale wie Essen, Teetrinken, Radiohören, sie teilen auch ein Bett. Und sie teilen ihre Erinnerungen, so wie sie ihr gesamtes Leben geteilt haben. Während die beiden Schwestern, wie in einem immer wieder aufgeführten und längst auswendig gelernten Dialog, von ihrer Vergangenheit berichten, erscheint indes immer nebulöser, was dieses Leben ausgemacht hat. Was diese beiden Leben ausgemacht hat, müsste es unter annähernd normalen Umständen heißen. Tatsächlich aber hat es den Anschein, dass die Abweichungen so gering sind, dass sie kaum der Erwähnung wert wären. Das Leben von Vika und Ruth war in erster Linie ein kontinuierliches Entsagen: keine Beziehungen zu Männern, keine Kinder, kein Alkohol, kein Rausch. Keine Freunde, keine Theaterbesuche, keine Zerstreuung.

Nur was um alles in der Welt hatten sie dann, wenn nicht diese Dinge, aus denen ein Leben sich doch zusammensetzt? Das kann einem Außenstehenden nicht klarwerden und soll es wohl auch nicht. Und während die beiden, in dieser Wechselrede, die sie schon unzählige Male so oder ähnlich gehalten haben, Zeugnis ablegen, verstärkt sich der Eindruck, dass hier allem voran vor sich selbst und vor der Schwester geleugnet werden soll, dass die asketische Symbiose eine krude Form der Selbstkasteiung gewesen ist, begleitet von der Angst, der jeweils anderen zu offenbaren, dass es doch Sehnsüchte und Bedürfnisse gab, die über die bedingungslose Bindung an die andere hinausgingen. Und so wartet der Leser immerzu auf einen Bruch. Und wenn schon der Ausbruch aus diesem Leben nicht mehr möglich ist, dann doch zumindest auf ein emotionales Aufbegehren, auf das Bekenntnis zu einem Schmerz über all das, auf das man verzichtet hat.

Aber dieser Ausbruch bleibt aus. Und je länger er ausbleibt, desto mehr wächst die Irritation des Lesers - zunächst. Schließlich aber auch das Misstrauen gegen diese zwei Figuren, die dort in einer kleinen Wohnung in Buenos Aires sitzen, ihre Eltern verfluchen und das vermeintliche Glück ihrer Zweisamkeit zelebrieren. Mehr und mehr beschleicht den Leser das Gefühl, dass er einem großen Betrug beiwohnt, nicht nur dem Selbstbetrug der Figuren, sondern auch dem Versuch, uns als Leser, wenn nicht hinters Licht zu führen, so doch zumindest auf die eigene Seite zu ziehen. Als ob die Schwestern durch diesen letzten Triumph ihrer Existenz eine höhere Weihe verleihen könnten.

Nicht mit uns, will man ihnen permanent entgegenschleudern, wenn da nicht doch auch immer wieder für Momente der Gedanke sich auftäte, dass wir es hier wirklich mit glücklichen Menschen zu tun haben könnten. Hierin liegt die eigenartige Faszination, die von diesem schmalen Band ausgeht.

WIEBKE POROMBKA

Eberhard Rathgeb: "Kein Paar wie wir". Roman.

Carl Hanser Verlag, München 2013. 192 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.04.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.04.2013