Wohl keine Zeitspanne brachte so viele Veränderungen in das Leben des Dichters wie die Jahre von 1916 bis 1923. Obwohl Hermann Hesse das Deutschland des letzten Kaisers bereits 1912 für immer verlassen hatte, war er nach wie vor Staatsbürger des inzwischen kriegführenden Landes und musste jederzeit mit der Einberufung an die Font rechnen. Durch die Gründung der Berner Fürsorgezentrale zur Versorgung der deutschen Kriegsfangenen mit guter Lektüre entging er diesem Los, doch um den Preis, bis 1919 fast ganz auf seine dichterische Produktion verzichten zu müssen. Wie er mit Hilfe der Psychoanalyse, einem Pseudonym für seine Mahnrufe zur Völkerversöhnung, der explosiven Niederschrift des »Demian« und dank seiner ersten Malversuche die daraus resultierenden Krisen zu überwinden vermochte, illustrieren diese Briefe. Zugleich zeigen sie den damit einhergehenden Schiffbruch seiner ersten Ehe, den Neubeginn im Tessin als expressiver Maler und Verfasser der dramatischen »Klingsor«-Novellensowie seiner den Eurozentrismus überwindenden indischen Legende »Siddhartha«.

„Ich halte es für das Recht, ja die Pflicht eines Dichters, dem Weltlauf zu trotzen“: In seinen Briefen der Jahre 1916 bis 1923

verarbeitet Hermann Hesse die Erfahrung des Ersten Weltkriegs und begibt sich auf den Weg nach innen

VON THOMAS STEINFELD

In den Briefen Hermann Hesses gibt es Motive, die immer wiederkehren. „Ich habe ein armes Leben und habe oft Mühe, es zu ertragen“ schreibt er etwa, „Ich lebe allein“ oder „Ich bin wieder Einsiedler und Wanderer.“ Zu diesen Botschaften gesellt sich die Nachricht: „Mein Einkommen, das ganz aus deutschem Geld besteht, ist jetzt auf ein Zehntel herabgesunken.“ Die Jahre zwischen 1916 und 1923 waren nicht leicht für Hesse, vielleicht mit Ausnahme der letzten Periode, des Beginns der Liebe zu Ruth Wagner, die im Januar 1924 seine zweite Frau wurde. Das lässt sich an den Briefen jener Zeit ermessen, die jetzt in einer sorgfältig kommentierten Auswahl erschienen sind.

Ein Satz indessen ist schiere Irreführung: „Ich bin sonst kein Briefeschreiber und fühle die Vergänglichkeit des Lebens zu stark, um oft und gern lange Briefe zu schreiben“, erklärt Hesse im Januar 1921 einem Kritiker, der zwei Besprechungen der ersten Ausstellung verfasst hatte, die je den Aquarellen des Dichters gewidmet war. Nicht nur der Umfang dieses Buches – es umfasst bei Weitem nicht alle in jener Zeit verfassten Briefe –, auch die Ausführlichkeit vieler Schreiben widerlegt diese Behauptung. Zwar zog Hermann Hesse im April 1919 in das damals abgelegene Dorf Montagnola bei Lugano und verbrachte dort zunächst den größten Teil seiner Tage als Maler von Aquarellen, er führte aber zugleich ein reiches gesellschaftliches Leben als Empfänger und Absender von Briefen.

Der zweite Band dieser Briefausgabe beginnt, als Hermann Hesse mit seiner Frau Maria („Mia“) und ihren drei Söhnen in einem gemieteten Haus in Bern wohnt. Es ist Krieg, Hermann Hesse lebt zwar in der Schweiz, ist aber Deutscher und leistet eine Art Ersatzkriegsdienst, indem er zwei Zeitschriften für deutsche Kriegsgefangene in Frankreich herausgibt und Buchsendungen in die Gefangenenlager organisiert. In die an Verleger und Autorenkollegen gerichteten Bitten um verbilligte Exemplare oder gar Schenkungen mischt sich dabei immer wieder die Klage um den geringen Wert der deutschen Währung in der Schweiz. Denn davon müssen ja er und seine Familie leben, auch wenn der größte Teil der Honorare in Deutschland anfällt.

Dann stirbt der Vater, der jüngste Sohn erkrankt an einer Hirnhautentzündung, und vor allem wird die Ehe zur Qual. Als er sich von seiner Frau scheiden lassen will, erleidet sie den ersten einer Reihe von Nervenzusammenbrüchen. Sie kommt in eine Klinik, die Söhne müssen in Pflege gegeben werden. Schließlich zieht Hermann Hesse fort, lebt allein in jenem Tessiner Dorf, beginnt zu malen, und irgendwann ist auch die Scheidung vollzogen.

Zwischen einem Brief an einen Adressaten und dem nächsten an denselben scheinen meist Abstände von mindestens mehreren Wochen zu liegen, sodass ein Gespräch immer wieder neu ansetzen muss. Hermann Hesse hat eine eigene Art, mit diesen Räumen und Rhythmen umzugehen. Er gerät zum Beispiel schnell ins Formulieren von Maximen, ohne sich zuvor lange bei den Reflexionen aufgehalten zu haben: „Ich halte es für das Recht, ja die Pflicht eines Dichters, dem Weltlauf zu trotzen“, heißt es, und für die Frage „warum eigentlich?“ gibt es keinen Platz. Ähnlich zügig fällt der Satz: „Diese Weisheit aus dem Osten ist das, was uns nottut.“ Auch diese Behauptung steht allein und thetisch da, und wenn sie erläutert werden soll, kommen Wiederholungen desselben Gedankens. „Schicksal . . . ist gut und unser Segen“, schreibt er, „wenn wir vermögen, es uns ganz zu eigen zu machen.“

Zugleich aber hält er an der Allgemeinheit solcher Aussagen nicht fest. Wenn ihm widersprochen wird, erklärt er, all diese Wahrheiten seien persönlicher Art und womöglich für andere Menschen gar nicht gültig. In diesem Wechsel scheint Hermann Hesse zu leben: Erst kommt der große Anspruch, dann der Rückzug in die Unbelangbarkeit, erst kommt die Freude über die „klargefegte Luft . . ., die der Krieg geschaffen hat“ (nachzulesen im zweiten Band der „Briefe“), dann die bittere Erfahrung, Zeuge eines massenhaften Mordens zu sein, wenn auch nur aus einigem Abstand.

Erst kommt die Klage, wie sehr ihn die Auseinandersetzungen mit seiner Frau belasten (ihr dürften in diesen Briefen mehr Zeilen gewidmet sein als jedem anderen Menschen), dann kommt die Schilderung einsamer Wanderungen und besinnlicher Stunden mit seinen Pinseln – so entstehen die schönsten Passagen dieser Briefe.

Es gibt ein volkstümliches Bild Hermann Hesses, in dem er unter einem großen Strohhut als Gärtner auftritt, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne, als Hüter und Pfleger ewiger Weisheiten, die tief in jedem einzelnen Menschen verwurzelt sein sollen. Aber dieses Bild ist nur Moment einer Bewegung, die in Bedrängnis beginnt, zur Bedrängnis zurückführt und durch ein erhebliches Maß an Selbstbezüglichkeit geprägt ist.

Dem nationalen Aufbruch der Intellektuellen zu Beginn des Ersten Weltkriegs hatte sich Hermann Hesse verweigert, und als er nach dessen Ende mehrmals aufgefordert wurde – etwa während der Münchner Räterepublik – , eine politische Aufgabe zu übernehmen, wollte er wiederum nicht mittun. Stattdessen entstand im November 1918 die Flugschrift „Zarathustras Wiederkehr“, die wider das Mitläufertum den Weg nach innen empfahl. Und es entstanden der kleine Entwicklungsroman „Demian“ (1919), das Märchen „Klingsors letzter Sommer“ (1919) und „Siddharta. Eine indische Dichtung“ (1922), das Buch, in dem er es mit den orientalischen Weisheiten am weitesten trieb und das, dem Erfolg zum Trotz, doch eher eine Art Repetitorium für Gleichgesinnte ist.

Überhaupt gilt, dass der Grad von Einverständnis, den der Umgang mit Hermann Hesse verlangt, außergewöhnlich hoch ist. Das gilt für einen großen Teil seiner literarischen Werke. Es gilt aber, wie die Briefe erweisen, auch für seinen persönlichen Umgang, und seine Mäzene, seine Verbündeten in den Familien Reinhart und Bodmer, müssen sich durch ein besonders hohes Maß an Gleichgestimmtheit auszeichnen.

Am Ende dieses Bandes ist Hermann Hesse 45 Jahre alt und kurz davor, die zwanzig Jahre jüngere Ruth Wegner zu heiraten. Literarisch hat er beträchtlichen Erfolg, die familiären Verhältnisse erscheinen halbwegs geregelt, die Klagen über Geldmangel klingen weniger dringend. Aber schon ist zu ahnen, dass der Friede in persönlichen Dingen nicht anhalten wird, und in den Briefen an Ruth Wegner sind am Verhältnis von Belehrungen und Selbstbekenntnissen die Umrisse eines zukünftigen Zerwürfnisses zu erkennen. Die Ehrlichkeit, die den Leser der Selbstauskünfte Hermann Hesses immer wieder überrascht, wird der Harmonie auch nicht immer zuträglich gewesen sein. Aus den kommenden Krisen wird im Jahr 1927 der Roman „Der Steppenwolf“ hervorgehen. Man darf ihn, wie schon diese Briefe lehren, nicht als existenzialistisches Manifest lesen. Vielmehr sind sie ein Dokument aus dem Leben eines Mannes von fünfzig Jahren, dem das eigene Leben weniger aus der Hand geschlagen wurde, als dass er es sich selbst aus der Hand schlug.

Je älter Hermann Hesse wurde, desto mehr traten die Briefe an die Stelle der Dichtung, bis sie diese, nach der ehrgeizigen, aber sich zuletzt in leeren Formeln erschöpfenden Anstrengung des Romans „Das Glasperlenspiel“, völlig ersetzten. Auch in den Briefen der Jahre 1916 bis 1923 lässt sich erkennen, warum das so ist: In Briefen kann sich ein solcher Ehrgeiz nur in begrenztem Rahmen entfalten. In ihnen ist, bei aller Selbstbezüglichkeit, ein Gegenüber da, der den Schreiber nicht nur zu Antworten zwingt, sondern auch zu Beschreibung und Vermittlung. Briefen setzen eine Form, und diesen Zwang scheint Hermann Hesse, nicht zuletzt im Umgang mit letzten Weisheiten, als ihm zuträglich verstanden zu haben.

Hermann Hesse: Eine Bresche ins Dunkel der Zeit. Die Briefe. Band 3, 1916-1923. Herausgegeben von Volker Michels. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 670 Seiten, 39,95 Euro.

„Ich fühle die Vergänglichkeit

des Lebens zu stark, um oft und

gern lange Briefe zu schreiben.“

Der Grad von Einverständnis, den

Hesses Werk und seine Person

verlangt, ist ungewöhnlich groß

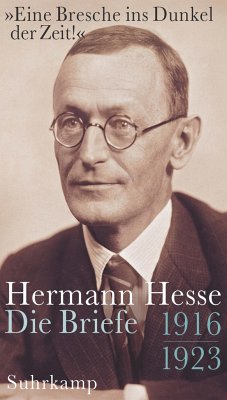

Hermann Hesse im Jahr 1910, fotografiert von Gret Widmann, der Frau

des Malers Fritz Widmann. Hesse war mit dem Künstlerpaar seit 1904 befreundet.

Foto: Editionsarchiv Volker Michels

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensent Thomas Steinfeld trifft auf viele wiederkehrende Motive in der Korrespondenz Hermann Hesses aus den Jahren 1916-1923, die ihm in einer "sorgfältig" kommentierten Ausgabe vorliegt. Sehr ausführlich scheinen ihm die Briefe, in denen der Autor gern Maximen formuliert, um sie dann als subjektiv zu relativieren, wie Steinfeld feststellt. Hesse als Zeitzeuge des Krieges, Hesse als einsamer Wanderer, Gärtner und Maler und als ehrlicher Informant seiner selbst - so begegnet der Autor dem Rezensenten in seinen Briefen. Am schönsten findet Steinfeld die Passagen über "besinnliche Stunden mit dem Pinsel".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Briefe setzen eine Form und diesen Zwang scheint Hermann Hesse, nicht zuletzt im Umgang mit letzten Weisheiten, als ihm zuträglich verstanden zu haben.« Thomas Steinfeld Süddeutsche Zeitung 20151008

gretwidm.jpg)