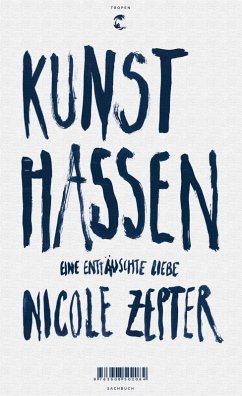

Niemand traut sich mehr, die Frage zu stellen, was gute Kunst ausmacht. Nicole Zepter zeigt mit lustvoller Polemik, dass die Ablehnung von Kunst heutzutage ein Tabu ist, und sie nennt die Gründe, warum das System so festgefahren ist. "Kunst hassen" geht direkt an den falschen Respekt, der den Betrachter für dumm erklärt. Wieso müssen wir Kunst bewundern, die uns langweilt? Weshalb sind viele bekannte Künstler sofort bedeutend? Und warum glauben wir überhaupt einem Museum? Dieses Buch zeigt, wie der moderne Kunstbetrieb darüber bestimmt, was wir heute als Kultur wahrnehmen - und warum wir uns damit abfinden. Es beschreibt das System hinter den Besuchermassen erfolgreicher Ausstellungen und hochgehandelten Kunststars. Es zeigt, wie unser Vertrauen in Autorität, der Glaube an das Kunstgenie und ein kleiner Kreis von Galeristen und Sammlern uns anleiten, das als Kunst zu bewerten, was uns vorgesetzt wird. "Kunst hassen" ermächtigt den kunstinteressierten Laien oder Experten, seine Ehrfurcht vor der Kunst abzulegen, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Es erzählt von einer enttäuschten Liebe, die ihre Objekte der Begierde zurückgewinnen will.