heiß geworden zu sein, und so ließ er seine Protagonisten hinabtauchen auf den Meeresgrund, um ein abgestürztes Raumschiff zu untersuchen.

"The Andromeda Strain", 1970 von Robert Wise verfilmt, bezieht alle Spannung aus der Beharrlichkeit, mit der die Forscher einen tödlichen Mikroorganismus lokalisieren, isolieren und schließlich soweit vergrößern, daß sie ihn auf einem Monitor sehen können. In dem Roman "Sphere" taucht die fremde Macht schon auf, als gerade ein Viertel der Geschichte erzählt ist: ein riesiger, metallisch glänzender Ball, der alles widerspiegelt, nur nicht die Menschen, die ihn anschauen. So ähneln die Wissenschaftler Kindern, die mit staunenden Augen in eine magische Kugel blicken. Sie können zwar versuchen, ihrem Geheimnis auf den Grund zu gehen, doch letztlich müssen sie abwarten, bis sie es von sich aus preisgibt.

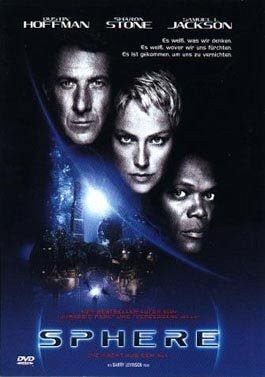

An der Schwierigkeit, den Ball aus dem All systematisch zu erforschen, krankt auch die Verfilmung von "Sphere", bei der Barry Levinson Regie führte. Bisweilen recht planlos wirken die Bemühungen des Psychologen Norman Goodman (Dustin Hoffman), der Biochemikerin Beth Halperin (Sharon Stone), des Physikers Ted Fielding (Liev Schreiber) sowie des Mathematikers Harry Adams (Samuel L. Jackson), die in der "Habitat" genannten Unterwasserstation zusammenkommen. Oft zur Passivität verurteilt, können sie nicht mehr tun, als sich über die Grenzen ihrer Wissensgebiete auf gut Glück die Bälle zuzuspielen. In diesem eher assoziativen Erkunden liegt ein gewisser Reiz, doch dürfte der Film darüber die dramaturgische Konsequenz nicht aus den Augen verlieren. Unter Hochdruck wird hier nur selten gearbeitet, meist plätschert das Geschehen sanft dahin. Die ständigen Kapiteleinblendungen tun ein übriges, den Fluß der Handlung zu bremsen.

Als Robert Wise "The Andromeda Strain" drehte, war ihm selbst das Panavision-Format nicht groß genug. Er machte vom Split-screen-Verfahren Gebrauch, um mehrere Räume im Bild zu vereinen. Levinson und sein Kameramann Adam Greenberg setzen dagegen in "Sphere" alles daran, den Zuschauer die Enge des Labors fühlen zu lassen. Die mikroskopische Optik richten sie nicht auf die fremde Macht, sondern auf die Menschen. Oft sind die Gesichter leinwandfüllend, die Kamera kommt ihnen so nahe, als wolle sie herausfinden, was in den Köpfen vorgeht. Schon in den ersten Sequenzen, die unter Wasser spielen, deutet sich somit an, was am Ende enthüllt wird: Die größte äußere Bedrohung der Menschen kommt aus ihrem eigenen Inneren.

"Sphere" ist nach "Enthüllung" Levinsons zweite Verfilmung eines Crichton-Romans und zugleich der erste Ausflug des Regisseurs ins Science-fiction-Genre. Doch vergleicht man den Film mit der in der vergangenen Woche angelaufenen Politsatire "Wag the Dog", wird offenkundig, daß der Regisseur auf diesem Terrain nicht heimisch ist. Zwar gibt es in beiden Filmen vergleichbare Situationen, wenn die Figuren in einem Raum sitzen, zusammen nachdenken und ein Wort das andere gibt, doch während diese Szenen in "Wag the Dog" so wirken, als habe Levinson dem Leben über die Schulter geschaut, fehlt in "Sphere" dieses Surplus an Unmittelbarkeit, das er wie kaum ein anderer amerikanischer Mainstream-Regisseur zu seinen Filmen beisteuern kann. Levinson gehört wohl doch in ganz andere Sphären. LARS-OLAV BEIER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.04.1998

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.04.1998