war.

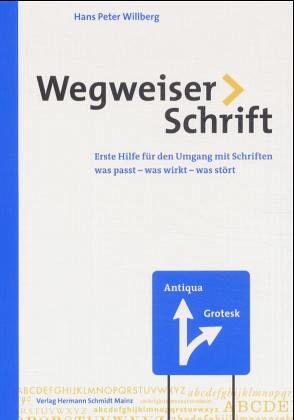

Daß dies sich ändert, ist das große Verdienst von Hans Peter Willberg und seinen Schriften zur Typographie, denn seit er gemeinsam mit Friedrich Forssman eine "Erste Hilfe in Typographie" vorgelegt hat, kann der Laie mitreden. Auch feinere typographische Fragen lassen sich nun mit einem Lektürehinweis abwinken: denn daß der Wortzwischenraum kleiner sein muß als der Zeilenabstand, das steht doch als mikrotypographischer Grundsatz schon in der "Ersten Hilfe"!

In gleicher Ausstattung - großes Schulheft-Format mit vielen Abbildungen - gibt jetzt ein zweites Buch Auskunft über die wichtigsten Fragen der Behandlung von Schrift. Willberg geht auf die Geschichte unserer Schriften ein, verteilt Noten für heute gebräuchliche Typen und begründet sein Urteil, woran man lernen kann, was Typographen sehen und wie sie denken, und er erklärt, warum alltägliche Typographie in der Regel ein konservatives Handwerk ist - abgesehen von der Reklametypographie, in der alles erlaubt ist.

Typographie ist ein fast abgeschlossenes Gebiet, wo ästhetische Fortschritte sehr gering und so spezieller Natur sind, daß sie einem größeren Publikum kaum nahezubringen sind. Wer dagegen allgemein über Typographie schreibt, ist zur Wiederholung verdammt und kann nur als Mahner und Warner auftreten. Schick ist das kaum. Während architektonische Formen, die Gestalt von Möbeln, Geschirr und Autos sich ändern können, ohne daß der Gebrauchswert davon beeinflußt werden muß, ist das Entwerfen einer Textform nur dem Auge verpflichtet. Die Lesegewohnheit aber ändert sich nicht mehr. Wir können heute noch mit Leichtigkeit die Inschrift zweitausend Jahre alter römischer Monumente lesen. Auch die verbreitete Times als Zeitungsschrift und im Computer daheim ist dieser Lesegewohnheit verpflichtet: schmal beginnt das große A, breit fällt es ab - wie vor zweitausend Jahren. Nun wird heute aber nicht mehr mit dem Flachpinsel auf Stein gemalt und anschließend gemeißelt, es gibt viele Anlässe zum Lesen. So wie die Times in schmalen Spalten sehr gut lesbar ist, so sind es in Briefen andere Schriften. Daher ist es von Nutzen, über die verfügbaren Schriften Bescheid zu wissen und zu verstehen, wie man einfache Schriftstücke auch selbst entwerfen kann.

An Buchtypographie sollte sich der Laie nicht versuchen, tut es aber immer öfter, zumal wenn er das eigene Werk als "book-on-demand" verlegt. Noch nötiger haben manche Kleinverlage die Nachhilfe, vor allem diejenigen, die vorgeben, bibliophile Bücher herzustellen. Sobald es derart speziell wird, kann man ohne Fachvokabular nicht mehr über Bücher sprechen, was den Kritiker in der eigentlichen Sache bremst. Immer muß er alles erst erläutern. Man stelle sich vor, ein Kunstkritiker müßte jedesmal den Impressionismus abhandeln, wenn er Manet erwähnt.

Hans Peter Willberg hat nun viele Fachbegriffe erklärt und damit die Arbeit von Typographen transparenter gemacht. Das ermöglicht dem Laien, ein Bewußtsein für Schrift zu entwickeln. Und es erlaubt dem eiligen Literaturkritiker, Hochstapler wenigstens unter Verdacht zu nehmen: Man kann bibliophile Bücher besser bewerten und muß nicht mehr alles schön finden, nur weil das Papier dick und der Text schlecht lesbar ist, was oft fälschlich für Kunst gehalten wird.

Zudem hat Willberg aber auch eine neue Klassifizierung der Druckschriften vorgeschlagen und macht sie mit diesem Werk einem größeren Leserkreis zugänglich. Der Vorteil der neuen Einordnungsweise ist das unmittelbare Verständnis durch Anschauung. Willberg teilt die Schriften nunmehr ein nach Form und Stil, nicht mehr nach der Herkunft. Die nach alter Klassifizierung "Venezianische" und "Französische Renaissance-Schriften" genannten bezeichnet Willberg als "Dynamische", weil sie in die Leserichtung vorwärts drängen.

Die Willbergsche Ordnung hat aber auch einen erheblichen Nachteil. Bisher ließ sich aus der historischen Benennung ihr Ursprung ableiten: Nicolaus Jenson hat 1470 ihre Urform in Venedig geschaffen. Der Begriff der "Venezianischen Antiqua" ist ebenso verbunden mit dem deutschen Drucker Jörg Ratdolt, der seit 1476 in Venedig druckte, und mit dem berühmten Aldus Manutius, welcher mit dem Kalligrafen Francesco da Bologna um 1500 in Venedig die Antiqua lichter und harmonischer machte. Die Bezeichnung "Französische Antiqua" führt aus Italien nach Frankreich, wo die Buchdruckkunst sich rascher sowohl theoretisch als auch mit einem Aufschwung der Druckereiwirtschaft entwickelte. Irrtümlich meinte man später, daß Claude Garamond die nach ihm benannte Schrift geschaffen habe. Urheber ist aber vermutlich der nach seiner Vertreibung durch die Calvinisten aus Paris nach Sedan geflohene Schweizer Jean Jannon, der diese Schrift 1621 erstmals druckte. Gegenüber den venezianischen wurden die französischen Typen heller und schwungvoller. Der Querstrich des kleinen "e" wurde waagerecht, und sein Kopf rückte stolz nach oben.

Faßt man wie Willberg aber nun die venezianische und französische und die reichen Schriften des Barock zu den "dynamischen Schriften" zusammen, verschwindet deren Herkunft aus dem Alltagsbewußtsein. Scherzhaft, als müsse man den Unkundigen wie ein Kind behandeln, bezeichnet Willberg die "dynamischen" Lettern als "Wanderer", die "statischen" als "Soldaten", die "geometrischen" als "Roboter".

Den hervorragenden Praktiker Willberg wird das nicht hindern, hinter dem Begriff "Soldaten" den Kupferstecher in der Zeit der Aufklärung zu sehen und hinter dem "Roboter" die Bauhaus-Typographie. Gute Typographen arbeiten immer historisch. Aber wenn diese neuen Begriffe sich verbreiten sollten und die Kunden von Typographen und Druckereien ein eigenes infantiles Fachvokabular bilden, dann besteht die Gefahr, das Historische, das guter Typographie innewohnt, noch stärker aus dem Auge zu verlieren. Denn die Herkunft einer Schrift, ihre Verwandtschaft mit dem Zeitgeist, wird von erfahrenen Entwerfern gerade für schöne Ausgaben oft berücksichtigt.

Nicht die Fachleute dürfen sich dem Laien beugen. Der Kunde einer Druckerei kann sich doch informieren, wenn er es genau wissen will. In Willbergs "Wegweiser Schrift" wird er erst einmal selbst in die Irre gelenkt und dann womöglich andere verwirren: Ein Drucker, der Willbergs Fachbuch für Laien nicht kennt, wird nicht verstehen, was sein Kunde von "Soldaten" daherredet, wenn er die klassizistischen Schriften Didot und Bodoni meint, die mit militärischen Assoziationen unserer Zeit überdies nichts verbindet; auch dieses Soldatenbild Willbergs ist ja historisch.

MARTIN Z. SCHRÖDER

Hans Peter Willberg: "Wegweiser Schrift". Erste Hilfe im Umgang mit Schriften. Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2001. 104 S., zahlr. S/W-Abb., br., 12,80

.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2002