Ruiniert das Kapital unsere Gesellschaft? Oder gibt es im 21. Jahrhundert die Chance zu sozialem Ausgleich und Wohlstand für alle? Der Erzbischof von München und Freising Reinhard Marx sucht nach Antworten auf diese drängenden Fragen und entwirft eine Vision sozialer Gerechtigkeit für die Welt von heute. Seine Analyse: Nie triumphierte das Kapital schamloser als heute, die Armen werden ärmer und die Reichen immer reicher. Um dem einen Riegel vorzuschieben, fordert Marx vom Staat klare Regeln für die Wirtschaft. Und er appelliert an jeden Einzelnen, sich wieder mehr für die Gemeinschaft einzusetzen, denn »ein Kapitalismus ohne Menschlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit hat keine Moral und auch keine Zukunft«.

Erzbischof Marx, die christlichen Soziallehrer und die Botschaften zur Finanzkrise: Wider das Kapital, aber zu viel Staat darf es auch nicht sein

Die soziale Marktwirtschaft ist auch ein Kind der christlichen Soziallehre. Katholiken, darunter Bischöfe und Päpste, dachten um die Mitte des 19. Jahrhunderts darüber nach, unter welchen Bedingungen der moderne Arbeitsprozess dem Menschen nicht zum Verhängnis gerät. Protestantische Politiker und Ökonomen, Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack zum Beispiel, entwickelten in der Nachkriegszeit viele dieser Einsichten praktisch weiter. Der Mensch, hieß es konfessionsübergreifend, müsse Mitte und Ziel der Wirtschaft sein, der Staat habe dem Wettbewerb einen Rahmen vorzugeben. Warum sind es da nur vereinzelte und sehr gemischte Stimmen, die sich heute an einer Neuformulierung der Ökonomie aus christlichem Geist versuchen?

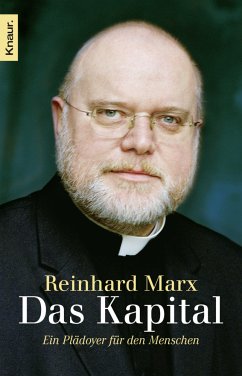

Die Ausnahme von der Regel trägt einen provozierenden Titel. Die erste Auflage von „Das Kapital”, verfasst von Reinhard Marx, dem Bischof von München-Freising, war innerhalb einer Woche vergriffen. Mit markigen Worten fordert Marx eine „wehrhafte Soziale Marktwirtschaft”. Der Staat sei nicht nur „eine potentielle Bedrohung für die Freiheit”, sondern müsse diese durch seine Autorität erst sichern. Der Staat habe darum die Pflicht, all jene in die Schranken zu weisen, die „meinen, die Freiheit des Marktes dazu nutzen zu können, andere zu betrügen und zu ruinieren”. Nur ein starker Staat könne diese Aufgabe leisten.

An diesem Punkt aber scheiden sich inner- wie außerkirchlich die Geister. Wo nämlich kippt die Stärke des Staates um in Bevormundung, Unfreiheit, Anmaßung? Grundlage der katholischen Soziallehre ist neben dem Bekenntnis zu Menschenwürde und Gemeinwohl der Dualismus von Solidarität und Subsidiarität. Der politische Katholizismus hege, so Reinhard Marx, „ein gesundes Misstrauen gegenüber einem Staat, der alles und jedes bestimmen will”. Ein deutscher Jesuit, Gustav Grundlach, war es denn auch, dessen Definition von Subsidiarität 1931 Eingang fand in die Sozialenzyklika „Quadragesima anno” von Pius XII. Jede Gesellschaftstätigkeit soll demnach „die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen”. Je stärker also der Staat die Freiheitsrechte des Einzelnen beschneidet, desto stärker gerät er, dieser Lehre zufolge, in Gefahr, gegen die Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu verstoßen.

Anton Rauscher, Nestor der christlichen Soziallehre und Nachfolger Gustav Grundlachs an der von ihm seit 45 Jahren geleiteten „Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle” in Mönchengladbach, schreibt in einem soeben erschienenen Aufsatz über „Papst Pius XII. und die Soziallehre der Kirche”: Das unaufgebbare Subsidiaritätsprinzip errichte eine prinzipielle „Barriere gegen die zunehmende Vereinnahmung des Menschen durch Gesellschaft und Staat”. Weder der „nackte Individualist” noch die „Vergesellschaftung des Menschen” entspreche der christlichen Anthropologie. Deshalb müsse die Kirche „stets auf der Hut sein, dass nicht offen oder unter der Hand Schwerpunktverlagerungen nach der einen oder nach der anderen Seite eintreten”.

Wenngleich Reinhard Marx die staatsskeptische Subsidiarität nicht preisgeben will, betreibt er weit eher Markt- als Staatskritik, ist er insofern tatsächlich näher bei Karl Marx als bei Ludwig Erhard. Auch seine bewusste Anknüpfung an Joseph Höffner und dessen Standardwerk „Christliche Gesellschaftslehre” (1962) verdeutlicht den Schwerpunkt. Vom späteren Kardinal Höffner ausdrücklich gutgeheißen und von Reinhard Marx bejaht werden „nicht marktkonforme Eingriffe in den Wirtschaftsprozess”. Das bedeutet: Der Staat darf, ja muss die Gesetze des freien Marktes außer Kraft setzen, wenn anderenfalls das Gemeinwohl geschädigt würde.

Ähnlich argumentiert Friedhelm Hengsbach, Sozialethiker und Jesuit wie sein Antipode Rauscher. Hengsbach schimpft auf den „marktradikalen Wahn” und das hierfür verantwortliche „Netzwerk aus wirtschaftlichen und politischen Eliten”. Nun sei es an der Zeit, die Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften staatlicher Aufsicht zu unterstellen. Außerdem plädiert Hengsbach für eine „demokratische Aneignung des Finanzkapitalismus durch eine Beteiligung abhängig Beschäftigter an den Entscheidungen in den Finanzunternehmen”.

Die Grenzen zwischen Arbeit und Kapital sollen durchlässig werden, Hierarchien sich öffnen. Marx und Hengsbach wissen dabei eine breite marktskeptische, staatsfreundliche Tradition hinter ihren Rücken. Sie können sich etwa auf das 600 Seiten starke „Kompendium der Soziallehre der Kirche” von Oktober 2004 berufen. Dort zählt das Gemeinwohl zum „innersten Kern” der Soziallehre, danach folgt die Güterteilung mit der „bevorzugten Option für die Armen” und an dritter Stelle erst die Subsidiarität. Das Gemeinwohl, das der Staat gewährleisten müsse, wird unter Verweis auf das Zweite Vatikanische Konzil definiert als „die Summe aller jener Bedingungen gesellschaftlichen Lebens, die den Einzelnen, den Familien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und ungehinderter zu erreichen gestatten”. Vor diesem Anspruch aber wird noch der fürsorglichste Staat kapitulieren. Ist der Staat überhaupt der richtige Adressat, um die Vervollkommnung des Menschen, ein durch und durch moralisches Ziel, anzubahnen? Kann die Politik Tugenden produzieren?

Christus, so die neuen christlichen Soziallehrer, habe darauf geachtet, dass Liebe, Hilfsbereitschaft und Mitleid „Phänomene der Freiwilligkeit” blieben. Insofern ist es kein Wunder, dass das wegweisende Kirchenwort zur Krise bisher ausgeblieben ist. Das christliche Spannungsverhältnis von Solidarität und Subsidiarität wird auch durch eine Rezession nicht außer Kraft gesetzt. Momentan erhält zwar den lautesten Beifall, wer den Kapitalismus geißelt und den Wettbewerb tadelt, wer Risiken beklagt und Exzesse verurteilt. Wenn damit aber die Versuchung einhergeht, den Staat für schlichtweg jedwede Unmoral haftbar zu machen, verfehlt die Debatte das Ziel. Ihre traditionelle Zuständigkeit in Sachen Gewissensbildung und Seelenheil sollten die Kirchen an keinen Leviathan delegieren. ALEXANDER KISSLER

Den Sozialkörper unterstützen, nicht zerschlagen oder aufsaugen

Wider den marktradikalen Wahn wider das Netzwerk der Eliten

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Ein Erzbischof liefert einen Gesellschaftsentwurf

Während Karl Marx in seinem "Kapital" die inneren Widersprüche aufzeigt, an denen der Kapitalismus zugrunde gehe, skizziert sein Namensvetter Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, einen gesellschaftlichen Entwurf, in dem menschliche Freiheit, Würde und wirtschaftliche Effizienz im Sinne des Gemeinwohls zusammenwirken. Er hat aber Verständnis, ja Sympathie für die Kapitalismuskritik von Karl Marx: Was nütze es dem Armen, wenn er zwar wie seine reichen Mitbürger die formalen Freiheitsrechte wahrnehmen, sie aber materiell nicht nutzen könne?

Freilich kann er in ein Land abwandern, das ihm größere Entfaltungsmöglichkeiten verspricht, während Abwanderungswillige im real existierenden Sozialismus daran durch Mauer und Stacheldraht gehindert wurden. Dies ist der Punkt, an dem sich Reinhard Marx mit seinem Namensvetter kritisch auseinandersetzt: Menschenbild und Freiheitsverständnis. Karl Marx sieht menschliche Freiheit erst dann realisiert, wenn die kapitalistische Produktionsweise überwunden sei, in der die Besitzer der Produktionsmittel je für sich nach Mehrwert strebten, Kapital akkumulierten, die anderen Produzenten niederkonkurrierten und in der das besitzlose Proletariat, das nichts als seine Arbeitskraft anzubieten habe, ausgebeutet werde. Nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus verfüge das gesellschaftliche Kollektiv über die Produktionsmittel und könne in einem umfassenden Plan sich selbst verwirklichen. Damit realisiert sich die Freiheit der Genossen in der Aufstellung und im Vollzug dieses Plans, wobei sie sich den planenden und ausführenden Organen der Sozialistischen Partei unterordnen müssen.

Der kollektivistischen Verirrung setzt Reinhard Marx das christliche Freiheitsverständnis entgegen, das auf individueller Verantwortung dem Schöpfer und den Mitmenschen gegenüber beruhe. Es sei falsch, Glaube und Vernunft gegeneinander auszuspielen; Glaube bedürfe vielmehr der Vernunft, um den Reichtum einer christlichen Existenz auszuschöpfen. Marx selbst stellt sich bewusst auf den Boden des Neoliberalismus, den Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke konzipiert hätten und der auch das Menschsein "jenseits von Angebot und Nachfrage" (Röpke) ausleuchte. Er bedauert an verschiedenen Stellen seines Buches die Blutarmut der modernen Volkswirtschaftslehre, weil Studierende und auch Professoren immer weniger von dem wüssten, was sich abseits der Formelhaftigkeit ihrer Modelle abspiele.

Die entscheidenden Aktionsfelder sind für Marx soziale Gerechtigkeit, Arbeit als Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen und Bildung als Voraussetzung hierfür. Marx versteht soziale Gerechtigkeit aber nicht so, wie Politiker sie missverstehen: Tue Gutes mit dem Geld anderer Leute. Er macht darauf aufmerksam, dass etwa ein knappes Drittel unseres Sozialprodukts für soziale Zwecke ausgegeben würde, ohne dass die sozialen Probleme in unserem Lande gelöst seien; sie hätten sich in verschiedenen Bereichen sogar verschärft. Er geißelt unsere Gesellschaft, dass sie wachsende Kinderarmut dulde. Er fordert nicht die finanzielle Aufstockung entsprechender Etatposten, sondern eine Familienpolitik, in der die Leistungen, die in einer Familie erbracht würden, auch gesellschaftlich anerkannt würden. Auch die Hebung der Beschäftigung und eine entsprechende Bildungspolitik könnten Abhilfe schaffen.

Auf dem Arbeitsmarkt könne sich soziale Gerechtigkeit als Teilhabe entfalten. Damit transponiert Marx eines der meistgenutzten und -vernutzten Schlagworte moderner Massendemokratien in eine nach vorne gerichtete Perspektive. Er formuliert gegenüber Unternehmern den Anspruch, die beschäftigten Arbeitskräfte nicht als bloße Kostenstellen, sondern als Mitwirkende in einem gemeinschaftlichen Schaffungsprozess zu sehen. Er weist aber auch auf die Eigeninitiative jedes Einzelnen hin. Er berichtet von Versuchen im Bistum Trier, für Beschäftigung im zweiten und dritten Arbeitsmarkt zu sorgen. Es wäre besser, Arbeit zu bezahlen, als Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

Entscheidend ist freilich, dass Arbeitsplätze entstehen, die sich selbst finanzieren. Dies lässt sich nur erreichen, wenn der Arbeitsmarkt nicht mehr als Tummelplatz sozialpolitischer Bemühungen, sondern wieder als ein Markt behandelt wird. Auch hier werden Leistungsströme getauscht: Der aus den Unternehmen fließende Strom an Löhnen und Sozialleistungen wird mit dem zurückfließenden Erlös aus Gütern und Dienstleistungen verglichen. Ist der Saldo negativ, kann kein Betrieb existieren. Gerade wenn Politik will, dass die Wirtschaft den Menschen dient, darf sie diese Wahrheit nicht unterdrücken.

Der Bildung kommt in unserer Gesellschaft eine Schlüsselfunktion zu. Auf wenigen Seiten umreißt Marx ein bildungspolitisches Konzept, das über den Tag hinausreicht. Es ist die Basis für ein individuell beglückendes Leben, das zugleich die Gesellschaft bereichert. Bei aller Bedeutsamkeit ökonomischer Aspekte greife eine Reduktion der Bildung auf wirtschaftliche Verwertbarkeit zu kurz. Da gibt der Ökonom dem Theologen ausdrücklich recht. "Das Beste, das Bildung leisten kann", sagt Reinhard Marx, "ist Menschen in klaren Werthaltungen zu verwurzeln, sie zu beziehungsfähigen, innerlich reichen Persönlichkeiten zu bilden." Ein reiches, ein wegweisendes Buch.

JOACHIM STARBATTY

Der Verfasser ist Professor (em.) der Universität Tübingen und Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Der Autor ist der Erzbischof von München und Freising. Und belesen ist er auch. Und das Buch ist zweifellos ein marketingtechnischer Coup, räumt Christian Schlüter ein. Wieso Reinhard Marx dem Leser allerdings mit Klagen über die exkludierende Wohlstandsgesellschaft, den Moralverfall und die nötige Reformierung des Systems in den Ohren liegt, leuchtet dem Rezensenten nicht ein. Schlüter weiß das alles ja. Besser gefällt ihm schon, wenn Marx seinen Appell an die eigene Kirche richtet. Doch Vorsicht: In der vorgetragenen Auseinandersetzung mit dem Marxismus schwingt für Schlüter auch ein Stück Kirchenpolitik mit. Das wäre nicht so schlimm, legt der Rezensent nahe, wenn der Autor seinem Namensvetter auf Augenhöhe begegnete. Doch die Art des Bischofs, sich Marx zu nähern, erscheint Schlüter geschmäcklerisch bis fahrlässig und der Marx'schen Philosophie und ihren systematischen Grundierungen (Hegel!) jedenfalls nicht angemessen. Das Buch liest er als "bemühte Koketterie ohne jeden Erkenntnisgewinn".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH