Eric Hobsbawm erzählt in seiner Autobiographie von einem Gelehrten, der dem Kommunismus treu blieb, ohne sich zu langweilen / Von Michael Jeismann

Eric Hobsbawm ist einer der namhaftesten Historiker der Gegenwart. Seine Wirkung auf das Fach begann mit wegweisenden Publikationen aus den fünfziger Jahren über Außenseiter, setzte sich fort mit einer Geschichte des Zeitalters der Revolutionen, ging über die sprichwörtliche "Erfindung der Tradition" bis hin zum "Zeitalter der Extreme", einer viel beachteten Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Seine professionelle Biographie ist zum größten Teil also die eines Historikers, der damit beschäftigt ist zu schreiben oder Material für das Schreiben zu finden. Seine Autobiographie aber, die soeben unter dem Titel "Gefährliche Zeiten" erschienen ist, kann nicht als die eines Mannes gelten, der als Fachhistoriker hinreichend beschrieben wäre. Gerade einmal ein einziges Kapitel widmet Eric Hobsbawm der Geschichtswissenschaft im engeren Sinn mit ihren Methoden, Polemiken und Schulbildungen. Es heißt "Unter Historikern" und läßt an den Aufenthalt unter einem besonderen Menschenstamm denken - was ja auch gar nicht so falsch ist. Sonst aber steht in dieser ungewöhnlichen Lebenserzählung eines Historikers, der "B-Seite des Zeitalters der Extreme", wie der Jazzliebhaber Hobsbawm in einer sympathischen Synästhesie verschiedener Lebenssphären schreibt, nicht die Wissenschaft im Vordergrund, sondern das Leben. Nicht gerade das Leben im dionysischen Sinn Nietzsches, sondern vielmehr in einem eminent politischen Sinn, verstanden als Teilhabe an den großen Konflikten der Gegenwart, in denen Stellung zu beziehen nicht nur eine fast lebenspraktische Selbstverständlichkeit, sondern auch einer der stärksten geistigen Impulse war, der eine gewisse Lebensfreude nicht ausschloß.

Der Index der Autobiographie spricht für sich: Er umreißt von Hortensia und Salvador Allende über Enrico Berlinguer, Wolf Biermann, Bob Dylan, Gabriel García Márquez, Olof Palme, den Rolling Stones bis zu Andy Warhol und Women's Liberation einen kulturellen Kosmos, in dem Protest, politisches Engagement und Künstlertum eine enge Verbindung eingingen. Sie wirkt heute vielleicht etwas fremd und ferngerückt, naiv gelegentlich und voller maßloser Selbstüberschätzung. Aber sie gab einer geistigen Welt die Richtungen an und beflügelte zu außerordentlichen Leistungen. Sie konnte wohl Gefahr laufen, dogmatisch zu werden, aber in der Weite und Internationalität, wie Eric Hobsbawm sie sich erschloß, war diese Existenz als politischer Zeitgenosse mehr als ein Abenteuer: Sie war notwendig, weil die Zeiten, die Hobsbawm erlebte, wirklich gefährliche Zeiten waren - zumal für einen jüdischen Intellektuellen - und politisches Bewußtsein forderten, wenn man Entscheidungen für sein Leben zu treffen hatte.

Eric Hobsbawms Autobiographie ist die spannende Erzählung einer Selbstbehauptung, die auch darin bestand, den Idealen des Kommunismus und den Impulsen des Marxismus auf die Geschichtswissenschaft selbst dann nicht abzuschwören, als die Barbarei des real existierenden Sozialismus offen zutage trat und viele Intellektuelle seiner Generation zu eifernden Renegaten wurden. Wie das? War Hobsbawm herzlos oder verblendet? Nein, nichts dergleichen. Die Geschichte der Motive, die Hobsbawm zu seiner Beharrlichkeit bewogen, enthält einen Kern der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts selbst.

Wer beginnt, diese Motive zu verstehen, hat das politische zwanzigste Jahrhundert in einem seiner wesentlichen Elemente begriffen. Die "Gefährlichen Zeiten" erzählen davon, wie eng Denken und Leben miteinander verbunden sind, wie man bei allen Wechselfällen des Schicksals immer noch seine eigene Entscheidung suchen kann - eine fast antimaterialistische, existentialistische Pointe in der Selbstbeschreibung eines Historikers, der die Schule des Historischen Materialismus bestens kennt. Hobsbawms Suche nach der eigenen Vergangenheit, nach dem "verschütteten Fremden", zu dem man für sich selbst aus einem Abstand von achtzig Jahren wird, beginnt mit einem Foto, mit zweien genauer gesagt.

Das erste ist ein Babyfoto von Eric aus seinem Geburtsjahr 1917, aufgenommen in Alexandria, wo sich die österreichische Mutter und der englische Vater, der eine Anstellung in einem Fracht- und Handelskontor hatte, kennenlernten. Im Ersten Weltkrieg erhielt der Vater vom britischen Außenminister Sir Edward Grey selbst die Erlaubnis, die Untertanin Kaiser Franz Josephs zu heiraten - ein Hinweis auf fortbestehende Reste einer Liberalität, die zwischen Staats- und Herzensangelegenheiten noch zu unterscheiden wußte. Nach dem Krieg zogen die Eltern nach Wien, woher die zweite Aufnahme stammt, die der begeisterte Pfadfinder Hobsbawm als weiteren Hinweis auf seiner Schnitzeljagd in die Vergangenheit nutzt. Dieses Foto zeigt fünf kleine Kinder Anfang der zwanziger Jahre auf der Terrasse einer Villa in Wien: Eric mit seiner Schwester Nancy sowie die Schwestern einer benachbarten Familie mitsamt zwei Kindermädchen. Es ist dieses Bild, das Hobsbawm den Weg zurück in seine Jugend in Wien öffnet. Zehn Jahre nachdem die fünf Kinder in die Kamera geblickt hatten, waren Hobsbawms Eltern tot, der Nachbar, ruiniert durch die Weltwirtschaftskrise, bot seine bankkaufmännischen Kenntnisse einer Bank in Persien an, und noch wenige Jahre später, und die Welt war eine völlig andere und viele der Menschen, die Hobsbawm in Wien kannte, deportiert und umgebracht.

Es war im Wien der zwanziger Jahre nicht möglich zu vergessen, daß man Jude war, schreibt Hobsbawm, auch wenn man religiös eher indifferent war und die Kultur, in der man lebte, nicht eine jüdische war, wie so viele Identitätsapostel heute es gern hätten, sondern eine Wiener bürgerliche Kultur. Zu ihr gehörten viele der zweihunderttausend Juden, die damals in Wien lebten und die etwa zehn Prozent der Stadtbevölkerung ausmachten.

Bezeichnend für Hobsbawms Temperament ist jene Anekdote, die er von seinem jüdischen Religionsunterricht erzählt: Auf die etwas stereotyp wiederholte Frage der Lehrerin, wer denn der wichtigste der Söhne Jakobs war, antwortete Hobsbawm, der nicht glauben wollte, daß es immer nur um Joseph gehen sollte, daß Juda der wichtigste seiner Söhne gewesen sei - schließlich seien die Juden nach ihm benannt worden. Die Jahre, die Hobsbawm in Wien verbrachte, waren geprägt durch eine durchgreifende Politisierung des Alltagslebens, durch den sozialen Abstieg des Vaters, dem es immer schwerer fiel, die Familie zu ernähren, und der erschöpft im Alter von 48 Jahren abends im Hausflur tot zusammenbrach. Ein Schock, den die Mutter nicht verwand: Sie starb nur wenige Jahre darauf, und die beiden Kinder Hobsbawm waren nun auf die Hilfe der Verwandten angewiesen. Es folgen für Eric kurze, aber wichtige Jahre in Berlin, bis er 1933 angesichts des Nazi-Terrors nach England übersiedelt. Es sind schwere Jahre, die Hobsbawm zu einem Heimatlosen machen, der bei Pflegeeltern für sich intellektuell sublimiert, was er an jugendlichem Überschwang nicht ausleben darf. In Berlin geht er auf der letzten legalen Massendemonstration der KP am 25. Januar 1933 mit: Dieses Gefühl der Massenekstase, neben dem Mitgefühl für die Ausgebeuteten, dem ästhetischen Reiz des intellektuellen Systems des "Dialektischen Materialismus", eine "Portion Spießerfeindlichkeit" und ein wenig "neues Jerusalem" bildeten damals die wesentlichen Bestandteile seines Kommunismus. Ein Lehrer am Prinz-Heinrichs-Gymnasium, das stockpreußisch und konservativ und gar nicht nationalsozialistisch war, stellte fest, daß der junge Hobsbawm zwar vom Kommunismus schwärme, aber offenkundig keine Ahnung von dem habe, wovon er rede. Er forderte ihn deshalb auf, sich in der Schulbibliothek kundig zu machen. So geriet Hobsbawm an das "Kommunistische Manifest". Man könnte vielleicht fragen: Und die Demokratie, der Parlamentarismus? Man versteht aber ganz gut, wie die politische Polarisierung zwischen rechts und links alles verblassen ließ, was nach Mittelweg aussah und nach Schwäche. Für die Jungen hieß es ja oder nein, rot oder braun. Warum so viele Menschen davon überzeugt sein können, daß das Heil allein in der Radikalität liegen könne, ist ein merkwürdiger Vorgang, der zuallererst sozialpsychologischer Natur ist. So wie Hobsbawm seine Jugend beschreibt, ist diese Wahl nachvollziehbar. Politische Leidenschaft als einer der Dämonen des zwanzigsten Jahrhunderts.

Davon war im England der frühen dreißiger Jahre trotz aller Sorgen um die künftige deutsche Außenpolitik wenig zu spüren. Die englischen Arbeiter und Gewerkschaften besaßen sehr wenig von dem, was einer romantisierenden Vorstellung von Proletariat entgegengekommen wäre. Eric Hobsbawm schafft es, ein Begabten-Stipendium in Cambridge zu erhalten, und erschließt sich die Welt der "Pelican-Books", die intellektuelle Taschenbuchreihe, die Allen Lane 1930 im Penguin-Verlag herausbrachte. Um 1934 herum ist dem Tagebuchschreiber Hobsbawm klar, daß er Historiker werden will, und wie jene später berühmt gewordenen marxistischen Historiker, unter ihnen E. P. Thompson, Raymond Williams oder Christopher Hill, teilte auch er ihre Liebe zur Literatur. Es ist ihren Büchern und Gedanken anzumerken. Hobsbawm trat 1936 in die Kommunistische Partei ein. Der Kommunismus war für ihn die intellektuelle Heimat von Freunden, war seine Methode, die Geisteswissenschaften zu verstehen, und eine politische Grundhaltung. Vielleicht war der Kommunismus für Hobsbawm auch ein Vehikel, bewußt jemand Besonderes zu sein. Die Enttäuschung, die er während des Zweiten Weltkriegs über seine ziemlich reizlose Aufgabe in der Armee spielen mußte, deuten in diese Richtung. Dieser englische Kommunismus hatte nicht sehr viel mit dem zu tun, was darunter in Deutschland verstanden wurde. Er war eine Frage von Temperament, Gefühl und gesellschaftlicher Ironie, die Hobsbawm in viele Länder auch der "Dritten Welt" zu einem vielgefragten Gast werden ließen. Mit den Arbeitern oder der Arbeiterbewegung hatte er dagegen nur indirekt zu tun.

Aus alldem wird verständlich, warum Hobsbawm weder die Verbrechen Stalins noch der sowjetische Einmarsch in Ungarn oder in die Tschechoslowakei und auch nicht die absurden Rechtfertigungsstrategien dazu bewegen konnten, aus der Partei auszutreten. Hobsbawm war nicht nur zu stolz, sondern auch zu intelligent, hinterhältige Parteigeister mit dem zu verwechseln, wofür die Partei seinem Verständnis nach einstehen sollte: die Weltrevolution. Sie war Standort und Ziel zugleich, erschloß ihm die Welt, bevor die Welt beschloß, daß die Weltrevolution nicht die des Kommunismus sein sollte, sondern die des Kapitals.

Eric Hobsbawm geht in seiner Autobiographie weite Wege, findet aber immer wieder Zeit für Miniaturporträts seiner Zeitgenossen, die zu lesen ein Genuß ist. So werden sich nicht wenige freuen, hier Clemens Heller geehrt zu finden, den originellsten akademischen Impresario im Europa der Nachkriegszeit, dessen Großzügigkeit und Spürsinn für Talente legendär waren. Es spricht entschieden gegen unsere Zeit, daß solche Genies der Kommunikation und Organisation heute verkümmern. Gemeinsam mit Fernand Braudel errichtete Clemens Heller die Maison des Scienes de L'Homme, ein Institut, dessen programmatische Internationalität menschlich wie wissenschaftlich eine Oase der Offenheit und Qualität war. In diesem Sinn gehört Hobsbawms Autobiographie zur Gattung der "Denkwürdigkeiten" im Sinn des neunzehnten Jahrhunderts - und so ist das ganze Buch ein Dreiklang von Jahrhunderten, der in einem Leben anklingt.

Eric Hobsbawm: "Gefährliche Zeiten". Ein Leben im 20. Jahrhundert. Aus dem Englischen von Udo Rennert. Carl Hanser Verlag, München 2003. 499 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Eric Hobsbawm hat seine Memoiren geschrieben

In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts war es, dass David und Rose Obstbaum in London anlandeten, um sich in England sesshaft zu machen, ein Tischler und seine Frau, aschkenasische Juden. Sie waren weder wohlhabend noch hochgeboren, und ebensowenig war es der Beamte, der ihren Namen registrierte: In der Annahme, dass die Ankömmlinge genauso einfach sprächen wie er, setzte er auf den Einwanderungspapieren das „H” dazu, das im Cockney-Slang beim Reden weggelassen wird. Seitdem hieß die Familie Hobsbaum, was dann später, abermals der Rechtschreibung zuliebe, zu Hobsbawm wurde. So erklärt sich der Nachfahr die Ursprünge seines Namens.

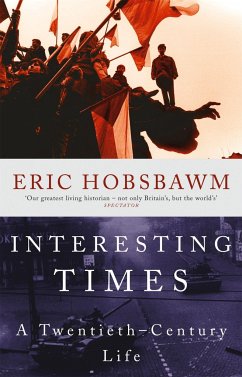

„Gefährliche Zeiten” ist der deutsche Titel von Hobsbawms Memoiren. Auf dem Buchumschlag ist ein listiger Historiker zu sehen, der sich ein Buch vors Gesicht hält und also – der Titel legt dies nahe – hinter diesem Buch in Deckung geht. Eigentlich ist das nicht Hobsbawms Art. Auf dem englischen Buchcover sieht man denn auch einen ganz anderen, einen skeptisch-abgeklärten Hobsbawm, den Autor nämlich, der seiner Autobiographie den Titel „Interesting Times” gegeben hat – was sich auf den notorisch schlimmsten aller altchinesischen Flüche bezieht: „Mögest du in interessanten Zeiten leben!”

Hobsbawm hat diese Zeiten durchlebt. Und weil er nicht nur „einer der wichtigsten Historiker überhaupt” ist, wie es in sympathischer Unbeholfenheit auf dem deutschen Waschzettel heißt, sondern auch ein bescheidener Mann von Humor, tut er so, als wäre er eigentlich nicht richtig dabeigewesen. Er bemüht sich redlich und natürlich vergeblich, seinen eigenen Buchtitel zu dementieren.

Es beginnt mit seinem Geburtsort: das war im Jahr 1917 die Stadt Alexandria, aus der er jedoch so früh gen Wien fortgetragen wurde, dass ihm keine rechte Erinnerung geblieben ist. Nur der illustre Name hängt ihm seitdem an. 1933 musste er – die Eltern waren beide gestorben – das politisch hochinteressante Berlin verlassen, wo er die „körperlichen und emotionalen” Wonnen kennengelernt hatte, die für ihn „gleich nach dem Sex” kommen und sich, wie er schreibt, all jenen offenbaren, die aus Überzeugung an Massendemonstrationen teilnehmen. Schon in Berlin war der Knabe Kommunist. Mit Hitlers Machtantritt war das jedoch vorbei: Onkel Sidney und Tante Gretl brachten ihr Mündel, den britischen Staatsbürger Hobsbawm, nebst seinen Geschwistern heim ins Reich, ins Empire nämlich, nach London, wo sie ihn hießen, erst die Schule zu beenden, bevor er sich der KP wieder anschließen dürfe.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Hobsbawm im richtigen Alter, um Geschichte zu machen. Aber in seiner Wahrnehmung nahm er an diesem Krieg eigentlich nicht teil. Er meldete sich zu einem Einsatz in der Fremde, aber sie schickten ihn nach Gloucester: „Was die größte und entscheidende Krise in der Geschichte der neuzeitlichen Welt angeht, war meine Anwesenheit völlig unerheblich.” Hobsbawm war also nicht dabei, aber er war Kommunist, und das verhalf ihm immerhin nach 1945 zu etlichen Querelen sowie „einer verlängerten Jugend”. Auch auf den britischen Inseln taten die Gremien sich schwer damit, einem Kommunisten einen Posten zu geben, den er womöglich dazu missbrauchen konnte, die Jugend zu indoktrinieren.

Verlierer seien gute Geschichtsschreiber, hat Hobsbawm gesagt. In mancher Hinsicht zählt seine Familie und zählt er zu den „Verlierern”. Hobsbawm kann da, aufs ganze Leben gesehen, einiges aufzählen: als Waise, Jude, Kommunist, als zunächst Heimatloser und junger Mann, der sich selbst nicht hübsch genug fand. Wenn er immer noch einen Sinn fürs Verlieren hat, so liegt es an der Poesie oder – das geht je nachdem – an der Größe, die dem Nicht-Ankommen oft eigen ist.

Freiheit durch das Fahrrad

Noch selten sind Memoiren geschrieben worden, die so wenig egozentrisch sind: Sein Leben beschreibt Hobsbawm, indem er sich selbst – wie ein guter Geschichtsschreiber es eben tut – in den historischen Kontext einordnet, als da sind die Weimarer Republik, England, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, 1968, Italien, Frankreich, einige Länder der Dritten Welt und manches andere. Und alles, was vertraut schien, ist zur Kenntlichkeit verfremdet.

Hobsbawm liebt Jazz. Und was er tut, wenn er denkt, entspricht den freiheitlichen Regeln dieser Musik. Als Junge hat er sich auf Raten ein Fahrrad gekauft, zwei Jahre lang musste er daran bezahlen. Was sonst noch das Fahrrad angeht, das liest sich bei ihm so: „Sofern physische Mobilität eine wesentliche Bedingung für die Freiheit ist, war das Fahrrad vermutlich der großartigste Apparat, der seit Gutenberg erfunden wurde, um etwas zu erreichen, das Marx als die volle Verwirklichung der Möglichkeiten des Menschseins bezeichnet hat, und es war der einzige ohne offensichtliche Nachteile.”

Noch vor dem Fahrrad kam für ihn lange Jahre der Kommunismus, der war aber „nicht als Massenbewegung gedacht und wurde dies nur durch einen historischen Zufall”. Kein Zufall, aber merkwürdig scheint ihm der Erfolg der Pariser Revolutionäre von 1968 zu sein: Es wundert ihn, dass sie, unpolitisch wie sie gewesen seien, immerhin den amerikanischen und dann auch den französischen Präsidenten gestürzt hätten.

„Politische Passion” hält Hobsbawm für das wichtigste Merkmal des 20. Jahrhunderts. Seine eigene politische Leidenschaft ist – anders als die der Studenten von 1968 – nicht so sehr auf die Befreiung des Privaten aus. Sich selbst beschreibt er so: „Ich gehöre noch zu den Schlusslichtern der ersten Generation von Kommunisten, zu denen, für die die Oktoberrevolution der zentrale Bezugspunkt im politischen Universum war.” Wie viele andere ehemalige Kommunisten hält er das Andenken an die Menschen hoch, die mit Leib und Seele für die Ideale lebten, die einstmals „kommunistisch” genannt wurden und die heutzutage als utopisch gelten.

FRANZISKA AUGSTEIN

ERIC HOBSBAWM: Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert. Aus dem Englischen von Udo Rennert. Hanser Verlag, München 2003. 499 S., 24,90 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de