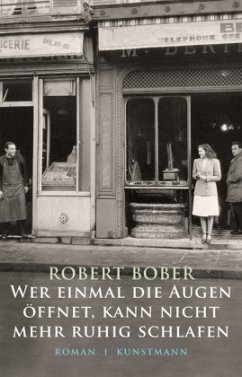

Paris, Anfang der 60er Jahre: Der junge Bernard Appelbaum bekommt eine Statistenrolle in »Jules und Jim« - durch Truffauts Assistenten, einen gewissen Robert Bober, der nach dem Krieg sein Betreuer in einem Ferienlager für jüdische Kinder war. Auch wenn die Caféhausszene mit Bernard später gestrichen wird: der Film greift tief in sein Leben ein. Denn nach der Kinopremiere erzählt ihm seine Mutter die Geschichte einer anderen Liebe zu dritt, die sie mit seinem Vater Yankel, der nicht aus Auschwitz zurückkam, und Leizer, dem früh verstorbenen Stiefvater, verband. Bernard macht sich auf die Suche: nach seinen eigenen Ursprüngen, aber auch nach den Spuren einer verdrängten Geschichte, eines von Krieg und Kollaboration gezeichneten Paris. In einer schlichten Sprache von unerhörter Eindringlichkeit hat Robert Bober ein Buch der Erinnerung geschrieben, in dem die große Geschichte und persönlichste Erinnerungen sich kreuzen und auf vielfältigste Weise ineinander laufen: lebendig und nostalgisch, traurig und lustig zugleich, wie die Bilder von Robert Doisneau.

Klein-

gedruck-

ten des

Lebens

Robert Bobers neuer

Roman ist ein literarischer

Spaziergang durch das

Gassengewirr von Paris,

der um das schwarze

Loch der Geschichte,

den Holocaust, kreist

Von Alex Rühle

Dieser Roman beginnt mit dem Bekenntnis eines Pariser Flaneurs: „Wenn mir der Bus – wo ich mich immer für einen Platz auf der Plattform entscheide – auch sehr viel lieber ist als die Metro, so gehe ich doch am liebsten zu Fuß. Ständig von allem, was sich meinem Blick darbietet, in Versuchung geführt, ignoriere ich auf meinem Nachhauseweg mit Vergnügen jede Abkürzung.“

Fast ist das eine Warnung an den Leser, ein emphatisches Bekenntnis zum mäandernden Erzählen, bei dem man auf jeden auktorialen Stadtplan, auf jede sinnstiftende Vogelperspektive verzichtet und sich so neugierig wie mutig in den unbekannten Nebengassen des Lebens und Erinnerns verliert, um danach aber so viel mehr von diesem Leben gesehen zu haben, als wenn man mit dem Touristenbus an den Sehenswürdigkeiten einer Biographie vorbeigebraust wäre.

Der junge Flaneur, der da redet, heißt Bernard Appelbaum. Der trifft – natürlich zufällig, wie es sich für einen richtigen Flaneur gehört – Anfang der sechziger Jahre in der Rue de Belleville einen gewissen Robert Bober, der in den Ferienlagern der Nachkriegszeit einer seiner Betreuer war. Jetzt ist Bober Regieassistent bei einem jungen Regisseur namens François Truffaut, der nach guten Drehorten sucht und Bernard fragt, ob er nicht als Statist mitmachen wolle bei seinem neuen Film „Jules und Jim“.

Will er natürlich. Und auch wenn die mit Bernard gedrehte Café-Szene am Ende gar keine Verwendung finden sollte, so gibt der Film seinem Leben doch eine entscheidende Wendung, ja mehr noch, er macht ihm seine eigene Vergangenheit erst sichtbar: Bernard nimmt, als „Jules und Jim“ im Januar 1962 in den französischen Kinos anläuft, seine Mutter mit in eine Vorstellung. Diese wird durch die darin erzählte tragische Dreierbeziehung an ihr eigenes Leben erinnert und sagt nach der Vorstellung: „Ich habe meinen Jules verloren und meinen Jim.“

Zwei tote Väter gibt es in diesem Roman, zwei Leerstellen, die nicht zu füllen sind, schon deshalb, weil es keinen Ort oder Grabstein gibt, an dem man um sie trauern könnte: Bernards Vater Yankel, ein polnischer Jude, der mit der Mutter in den dreißiger Jahren nach Paris gekommen war, wurde bei einer der Razzien 1942 gefangen genommen und in Auschwitz umgebracht. Sein Stiefvater Leizer kam bei einem Flugzeugabsturz über dem Atlantik um. Von den beiden blieben nichts als ein paar Fotografien und die Erinnerungen der Mutter.

Appelbaum macht sich im Folgenden auf die Spurensuche nach seiner eigenen Geschichte – und damit auch nach der seines Schöpfers Robert Bober. Der stammt – wie sein Protagonist – aus einer polnisch-jüdischen Familie. 1931 in Berlin geboren, kam er im Alter von zwei Jahren nach Paris, arbeitete nach dem Krieg als Schneider und Hilfstherapeut mit psychisch Kranken.

Die Biographien des fiktiven Appelbaum und des wirklichen Bober überlagern einander derart komplex, dass man immer wieder versucht ist, Appelbaums ganzes Leben mit Bobers kurzzuschließen und Appelbaum selbst als eine Art fiktionale Geisterstimme zu deuten, ähnlich wie in Max Ophüls’ „Reigen“-Verfilmung, die einmal zitiert wird: „Und ich? Was bin ich in dieser Geschichte? Der Verfasser? Der Komplize? Ein Passant? Nun, ich bin irgendeiner von Ihnen! Ich bin die Verkörperung Ihres Verlangens, Ihres Verlangens, alles zu erfahren!“

Durch einen Zufall wurde der wahre Robert Bober tatsächlich Regieassistent von Truffaut, drehte mit ihm „Sie küssten und sie schlugen ihn“, „Jules und Jim“ und „Schießen Sie auf den Pianisten“, wandte sich dann aber bereits Anfang der sechziger Jahre dem Dokumentarfilm zu. Im Roman begründet er diesen Schritt Bernard Appelbaum gegenüber damit, er wolle Zeugnis ablegen: „Ich weiß, dass man sich nie mit der Fiktion begnügen darf. Die Geschichte muss zunächst von denen erzählt werden, die sie erlitten haben, von denen, die sie erlebt haben.“

Robert Bober wurde Ende der sechziger Jahre zu einem der großen französischen Dokumentarfilmer, zu einem Jäger und Sammler von Erinnerungen, Biographien, Lebensspuren, er hat wunderbare Schriftstellerporträts gedreht, verfasste zusammen mit Georges Perec ein Drehbuch für einen großen Film über Ellis Island, drehte immer wieder Filme über den Holocaust, das heißt: über Verschwundene, Vernichtete, Niezurückgekehrte – und fing dann, im Alter von 62 Jahren, doch damit an, Romane zu schreiben, Fiktion, die immer und immer wieder um das schwarze Loch der Geschichte, den Holocaust, kreist.

Man kann „Wer einmal die Augen öffnet . . .“ als Schluss einer Trilogie lesen, deren zweiter Band, „Berg und Beck“, vor zwölf Jahren mit dem Verschwinden eines Jungen begann: „Beck fehlte wirklich niemandem.“ Dieser Beck, Henri Beck, ein zehnjähriger Junge, wurde am 16. Juli 1942 zusammen mit seiner Familie und vielen anderen Juden ins Vélodrome d’Hiver in Paris gebracht und von dort nach Auschwitz deportiert. Becks Freund Joseph Berg folgt im Verlauf des Buches den Spuren seines Spielgefährten, um wenigstens die Erinnerung an ihn zu bewahren.

In seinem neuen Roman ist es Appelbaums Vater, der bei derselben Razzia am 16. Juli 1942 der Gestapo ins Netz geht. Und in allen drei Romanen gibt es diese Paare, zwei Jungen, zwei Jugendliche, hier nun zwei Männer, die sich, um es pathetischer zu sagen, als es der Roman selbst je tut, dem Schicksal stellen, um Zeugnis abzulegen, Geschichte zu retten. Robert Bobers ganzes Werk ist der Versuch, anzuarbeiten gegen den vernichtenden Satz, der kleine Beck fehle wirklich niemandem.

Eine Anekdote im Roman könnte andeuten, warum Robert Bober irgendwann der Dokumentarfilm nicht mehr genügte, um den Verschwundenen ein Denkmal zu setzen: Sein Alter Ego Bernard Appelbaum geht auf seiner Spurensuche unter anderem in die Bibliothèque Nationale, um nach Zeitungsberichten über den Flugzeugabsturz zu fahnden, bei dem sein Stiefvater umkam. Auch bei dieser Suche ist er wieder ganz Flaneur, liest sich fest in abseitigen Meldungen dieser Tage, im Kleingedruckten des Lebens, das mit den Menschen zu spielen scheint wie ein sadistischer Junge mit einem Ameisenhaufen.

Irgendwann findet er den kurzen, dürren Bericht über den Absturz, der ihm freilich letzten Endes nichts erklärt und vor allem keinerlei Trost bietet. „Es stimmte: Die Zeitungen waren auch dazu da, um uns über das zu informieren, woran man sich nicht erinnert. Aber dann? Erweckt man ein Ereignis wieder zum Leben, indem man es abschreibt? Im äußersten Fall vermeidet man, es vollständig zu verlieren, indem man es der vergehenden Zeit entreißt. Aber um was daraus zu machen? Was tun mit solchen Begegnungen und dem ganz neuen Wissen?“

François Truffaut, Bobers großer Lehrmeister, sagte mal, Filme seien „zärtlicher als das Leben“. Bobers Roman ist ganz gewiss nicht zärtlich im tröstenden Sinne. Das große Wunder, um noch einmal auf den Flaneur zurückzukommen, das große, zärtliche Wunder dieser Prosa ist ihre vermeintliche Anstrengungslosigkeit. Es wirkt beim Lesen, als würde einen ein Kenner einer Stadt in ein Gespräch verwickeln, dabei sanft am Ellbogen durch die Gassen führen, und es aber so einrichten, dass man währenddessen an allen wichtigen Punkten vorbeikommt. Im Nachhinein dreht man sich erstaunt um und versteht gar nicht, an wie vielen Orten, Epochen, Themen man während dieses ziellosen Spaziergangs vorbeikam: die Jahre der Besatzung, vierzig Jahre Kinogeschichte, die Marx Brothers, der Algerienkrieg, die Kommune von 1872, all das wird, eben anders als in den dürren einzelnen Zeitungsnotizen, miteinander zu einem immer dichteren Geschichtsteppich verwoben, lädt sich durch die Montage jeweils mit ganz neuem Sinn auf und ergibt am Ende ein panoramatisches Bild einer Weltstadt.

„Wer einmal die Augen öffnet, kann nicht mehr ruhig schlafen“ ist eines der schönsten Bücher, die je über Paris geschrieben wurden, genauer gesagt über das Paris der Arbeiterviertel, das in den Bildern von Robert Doisneau und Willy Ronis zu pittoresken Postkarten erstarrt ist und hier lebendig wird, das 19. und 20. Arrondissement, die kleinen Cafés und Spelunken in Belleville, der Flohmarkt von Saint-Ouen mit seinen fraktalähnlich wuchernden Dingen, seinen Musettesängerinnen, Wahrsagerinnen und Geschichtensammlern.

Man sollte in diesem Zusammenhang auch den Kunstmann-Verlag mit einer Doisneau-Gedächtnis-Medaille behängen, denn das Buch ist mit seinen alten Stadtplänen und Schwarzweißfotografien ausnehmend schön gestaltet.

Robert Bober

Wer einmal die Augen öffnet, kann nicht mehr ruhig schlafenAus dem Französischen von Tobias Scheffel. Verlag Antje Kunstmann, München 2011. 256 Seiten, 19,90 Euro.

Das Buch liest sich, als würde

einen ein Kenner der Stadt

sanft am Ellbogen führen

Bober war in seinen Anfängen Regieassistent von François Truffaut und drehte mit

ihm unter anderem 1961

„Jules und Jim“, bevor er sich dem Dokumentarfilm und

dem Schreiben zuwandte.

Foto: KPA

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Mit der Hauptfigur Bernard Appelbaum von Robert Bobers Roman wird der Leser gleichsam zum Flaneur, der durch die Haupt- und Nebenstränge dieses Romans spaziert und dabei an allem, was von Bedeutung ist, vorbeikommt, meint ein sehr eingenommener Alex Rühle. Bober, Regieassistent bei Truffaut, später Dokumentarfilmer und schließlich Schriftsteller, lässt dabei seinen Helden durch die Straßen von Paris spazieren, seiner Familiengeschichte nachspüren, und dabei en passant 40 Jahre Kinogeschichte, Besatzungszeit, Algerienkrieg oder Pariser Kommune rekapitulieren, so der Rezensent beeindruckt. Diese mäandernde Erzählspur kreist laut Rühle um das "schwarze Loch der Geschichte, den Holocaust", in dem nicht nur der leibliche Vater von Bobers Helden verschwunden ist. Der Rezensent rühmt die Erzählweise des französischen Autors für seine "vermeintliche Anstrengungslosigkeit", die für ihn nichts weniger als ein "großes, zärtliches Wunder" darstellt, wie er schwärmt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH