Beeindruckbare. Und man kann ihn auf Bereitschaft stellen, mit der Aufgabe, nach Verwandten zu suchen, die ihn stark machen - oder desavouieren. In erstem Falle kann's ein guter Essay werden, im zweiten Fall wird's ein Abort. (Umgangsmöglichkeit vier, obwohl schwer en vogue, soll aus Umweltschutzgründen verschwiegen sein: Gedanken schwatzhaft aufblasen und ungeprüft herauströten.) Gute Essays sind rar, weil gute Essayisten rar sind. Das wird daran liegen, daß es dazu einer speziellen Geisteshaltung bedarf - darauf ist zurückzukommen.

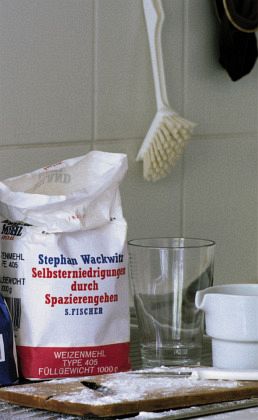

Stefan Wackwitz ist ein getestet guter Essayist, was aber noch nicht automatisch etwas sagt über einen Sammelband mit seinen Essays, denn solche Bücher haben den eingebauten Haken, daß ein lesendes Publikum in ihnen immer dem einen oder anderen alten Bekannten begegnet, in diesem Fall überwiegend aus dem "Alltag" und den zwei größeren Zeitungen aus Frankfurt aus den Jahren 1989 bis 2000. Diese Wiederbegegnung kann nur dann erfreulich sein, wenn die Texte nicht mit der Erstbegegnung schon erschöpft sind und wenn sie implizit miteinander kommunizieren, also mehr darstellen als einen Kessel Buntes.

Für beide Bedingungen kann ein deutliches "Positiv" gemeldet werden. Die alten Bekannten erkennt man wohl im Umriß gleich wieder, sie sind aber leicht facettenreich genug, daß auch die Zweitbegegnung interessant bleibt. Und das Buch mit seinen zehn Texten ist deutlich mehr als die Summe seiner Teile, denn es generiert nebenbei auch ein Lebensbild des Autors, von seiner Kindheit bis zu seinem Aggregatzustand als Miterzieher eines Scheidungskindes. Ein sehr diskreter Bildungs- und Erziehungsroman, der gleichwohl nicht in den Verdacht gerät, die essayistisch traktierten Gegenstände und Verhältnisse nur zum Vorwand zu nehmen, genau diesen abzuspulen.

Er verdankt sich vielmehr der Tatsache, daß Wackwitz sein weitschweifendes generalisierendes Denken immer wieder autobiographisch rückkoppelt. So ist ihm in "Zwei Partys" deutlich die Erleichterung darüber anzumerken, daß er selbst erkannt hatte, daß Partys auch einmal zu Ende gehen müssen, im Gegensatz zu denen, über die er hier schreibt, die Junkies in der Taunusanlage in Frankfurt, die das Ende des Festes nicht registriert haben - und die Bankleute, die deren Areal passieren. (Daß deren Party inzwischen auch und deutlich zu Ende ist, das ist eine andere Geschichte, dieser Essay ist von 1989.)

"Der politikförmige Kollektivwahnsinn der siebziger Jahre riß mich mit wie so viele von uns", heißt es in "Daily Records", 1980 hatte er sich zur Bewerbung auf eine Lehrerstelle, die er aus anderen Gründen dann doch nicht antrat, in Stuttgart auf seine Verfassungstreue überprüfen lassen müssen. In "Deckerinnerungen an den Klassenkampf" steht dazu: "Ich weiß bis heute nicht, ob ich damals eigentlich ein Verfassungsfeind war oder nicht." Daß ihn die Lösung dieses Rätsels offensichtlich heute nicht mehr dringend interessiert, ist atypisch, wo er doch sonst den Weltverhältnissen wie sich selbst im Großen und Kleinen beherzt zu folgen sucht, etwa im Tagebuch und auf sehr ausgedehnten Fußmärschen. Von der Tagebucharbeit ist in "Daily Records" zu lesen, Aufzeichnungen aus über dreißig Jahren, die Material ergeben zu schwungvollen Reflexionen über Langeweile und den Karrierevorteil derer, die Langeweile genießen können. Stalin etwa sei ein Prachtexemplar dieser Subspezies gewesen und dessen Sieg über Trotzki nicht zuletzt auf seine Langeweile-Nehmerqualitäten im kommunistischen Sitzungsgeschäft zurückzuführen.

In "Mein bayerisches Mittelstandsamerika" steht der Satz von "jenem schweifenden, assoziativen Weltverhältnis, was zur intellektuellen Arbeit nun mal notwendig ist". Dieses assoziative Schweifen befähigt ihn intellektuell, den kürzlich und plötzlich abgeflauten Pokémon-Tornado im Kinderzimmer, der auch immer wieder den Geldbeutelinhalt der Erziehungspflichtigen erfaßte, rückzubeziehen auf Erzählwerk und Denken bei Kafka und Borges, und es hat wohl sein körperlich-geistiges Korrelat in den erwähnten Marathon-Fußmärschen des Autors seit Wackwitz' Internatszeit. Damals glich das wohl eher Kerouac ohne Auto und am anderen Ort, aber mit derselben Drogenhilfe, heute führen diese Exkursionen unter anderem in die Bierbuden der Stadtteile von Krakau, die nicht ohne Grund für eher unattraktiv gehalten und deshalb von die (Innen-) Stadt preisenden, durchreisenden Journalisten nicht aufgesucht werden - wahrscheinlich zum Besten aller Beteiligten.

Was die hier, in "Selbsterniedrigung durch Spazierengehen", mitgeteilte Passion über den Autor erzählt, ist, daß er konstitutionell nicht zu den Stubenhockern zählt, ganz im Gegenteil. Das ist in seinem Gewerbe mehr als die halbe Miete. Und selten. Was hier anfangs schlicht als "überraschender Gedanke" bezeichnet wurde, heißt bei Wackwitz "Essayistenepiphanie". Einer wie er darf das. Kein Problem.

BURKHARD SCHERER

Stephan Wackwitz: "Selbsterniedrigung durch Spazierengehen". Essays. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 158 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.11.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.11.2002