Man muß "Biographien lesen, und zwar nicht die Biographien von Staatsmännern, sondern die viel zu raren Biographien der unbekannten Privatleute". (Sebastian Haffner, "Geschichte eines Deutschen")

Das Leben der Ärztin Lilli Jahn ist beispielhaft für die deutsch-jüdische Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Dem jüdischen bildungsbürgerlichen Milieu in Köln entstammend, entschließt sich Lilli Schlüchterer, gegen Widerstände den protestantischen Arzt Ernst Jahn zu heiraten. Die große Familie mit fünf Kindern lebt in Frieden in Immenhausen bei Kassel, bis die politischen Auswirkungen der nationalsozialistischen Politik auch das Leben der Jahns grundlegend verändern.

Der Riß zwischen Deutschen und Juden geht mitten durch die Familie, Ernst Jahn läßt sich von Lilli scheiden und liefert sie schutzlos der nationalsozialistischen Verfolgung aus. 1943 wird Lilli Jahn in ein Arbeitserziehungslager gebracht und beginnt eine lange, intensive Korrespondenz mit ihren nun auf sich selbst gestellten Kindern.

Die Überlieferung der Briefe grenzt an ein Wunder: Es gelang Lilli Jahn, sie vor der Deportation nach Auschwitz einer Aufseherin anzuvertrauen, die sie dann den Kindern übergab. 1998, als der Sohn von Lilli, Gerhard Jahn, Bundesjustizminister im Kabinett Willy Brandts, starb, fand die Familie den kompletten Briefwechsel in seinem Nachlaß. Der Enkel Martin Doerry hat eine Auswahl getroffen und die Briefe mit zeitgeschichtlichen Hintergrundinformationen zu einem großen Lebensporträt zusammengestellt.

Das Leben der Ärztin Lilli Jahn ist beispielhaft für die deutsch-jüdische Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Dem jüdischen bildungsbürgerlichen Milieu in Köln entstammend, entschließt sich Lilli Schlüchterer, gegen Widerstände den protestantischen Arzt Ernst Jahn zu heiraten. Die große Familie mit fünf Kindern lebt in Frieden in Immenhausen bei Kassel, bis die politischen Auswirkungen der nationalsozialistischen Politik auch das Leben der Jahns grundlegend verändern.

Der Riß zwischen Deutschen und Juden geht mitten durch die Familie, Ernst Jahn läßt sich von Lilli scheiden und liefert sie schutzlos der nationalsozialistischen Verfolgung aus. 1943 wird Lilli Jahn in ein Arbeitserziehungslager gebracht und beginnt eine lange, intensive Korrespondenz mit ihren nun auf sich selbst gestellten Kindern.

Die Überlieferung der Briefe grenzt an ein Wunder: Es gelang Lilli Jahn, sie vor der Deportation nach Auschwitz einer Aufseherin anzuvertrauen, die sie dann den Kindern übergab. 1998, als der Sohn von Lilli, Gerhard Jahn, Bundesjustizminister im Kabinett Willy Brandts, starb, fand die Familie den kompletten Briefwechsel in seinem Nachlaß. Der Enkel Martin Doerry hat eine Auswahl getroffen und die Briefe mit zeitgeschichtlichen Hintergrundinformationen zu einem großen Lebensporträt zusammengestellt.

Man muß "Biographien lesen, und zwar nicht die Biographien von Staatsmännern, sondern die viel zu raren Biographien der unbekannten Privatleute" . Sebastian Haffner, "Geschichte eines Deutschen"

Vergleichbar dem Tagebuch der Anne Frank: Die Briefe der Lilli Jahn und ihrer Kinder sind bewegende Dokumente des Wartens und des Hoffens

Ein schweres Erbe hat der sozialdemokratische Politiker Gerhard Jahn, unter Willy Brandt Bundesjustizminister, seinen Schwestern hinterlassen, als er vor vier Jahren starb: ein Konvolut von 250 Briefen, die die Jahn-Geschwister als Kinder in den Jahren 1943 und 1944 an ihre inhaftierte jüdische Mutter geschrieben haben. Niemand hatte gewußt, daß diese Briefe noch existierten, und niemand weiß, warum Gerhard Jahn sie lebenslang bei sich behalten, man könnte auch sagen: seinen Geschwistern vorenthalten hat. Diese plötzlich wiederentdeckten Briefe setzten nun bei den vier Schwestern einen Erinnerungs- und Aufarbeitungsprozeß in Gang, der in seiner Schmerzlichkeit und Wucht wohl unvorstellbar ist. Denn ihre Mutter Lilli Jahn wurde in Auschwitz ermordet.

Der Fund zog weitere Nachforschungen nach sich; nach und nach fand die Familie bei sich und anderen weitere dreihundert Briefe, darunter unzählige von Lilli Jahn selbst, die ihr Leben lang eine leidenschaftliche Briefschreiberin gewesen ist. Nun hat ein Enkel Lilli Jahns, der stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteur Martin Doerry, diese Briefe im Sinne der Familie veröffentlicht. "Mein verwundetes Herz - Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944" ist eine wahre Entdeckung, ein großes, ergreifendes Dokument über eine private Katastrophe inmitten der politischen.

Klug und bedachtsam schreibt Doerry in der Einleitung davon, daß die meisten autobiographischen Zeugnisse über den Holocaust naturgemäß von Überlebenden stammen. Wer "die dialektische Bedeutung solcher Berichte nicht begreifen kann oder will", für den ergäbe sich eine "merkwürdig verzerrte Bilanz: Es entsteht das Bild einer Schreckensherrschaft, der die meisten am Ende doch entronnen sind". Eine große Ausnahme - und daher rührt nicht zuletzt seine weltweite Bedeutung - ist das Tagebuch der Anne Frank. In Wirkung und Aussagekraft lassen sich die zärtlichen Briefe der fünffachen Mutter Lilli Jahn und ihrer Kinder mit den jugendlichen Bekenntnissen des Mädchens Anne Frank umstandslos vergleichen. Beide Dokumente reden vom Warten und Hoffen, von der Angst und ihrer Alltäglichkeit. Und weil diese Dokumente so dezidiert privat sind, machen sie aus dem unbekannten Opfer einen Menschen, dem man sich nahe fühlt und dessen sinnloser Verlust einem schier unerträglich wird.

Doerry ist bei seiner Arbeit bewundernswert pietätvoll vorgegangen. Die lautere, streng dokumentarische Art, mit der er Originalbriefe und erzählende Passagen verbindet, führt unversehens zu einer eminent literarischen Wirkung, da nämlich die Form den Inhalt widerspiegelt: Solange es ihr möglich ist, spricht Lilli Jahn selbst. Der erste Teil des Buches ist dominiert von den schwärmerischen, intellektuell anspruchsvollen Briefen ihrer Jugend und frühen Erwachsenenzeit, von Berichten über Lektüre- und Theatererfahrungen, vom hochfliegenden geistigen Austausch mit dem innig geliebten späteren Mann Ernst Jahn und verschiedenen Freunden.

Unter dem Druck der Repressionen und weil bald die meisten Freunde und Familienmitglieder geflüchtet oder deportiert sind, werden auch Lillis Briefe seltener und bedrückter. Gegen Ende, im Arbeitslager Breitenau bei Kassel, in dem sie, kaum dreißig Kilometer entfernt und doch unerreichbar für ihre Kinder, sieben Monate gefangengehalten wird, verstummt die so Beredte, Belesene gezwungenermaßen fast ganz. Dafür schwellen die herzanrührenden Kinderbriefe wie ein Chor an. Oft zweimal täglich schreiben die drei ältesten Mädchen ihrer Mutter ins Lager, bemüht um Normalität und Aufmunterung. Es sind Berichte vom Strümpfestopfen, Schularbeiten-Machen, vom Organisieren der Lebensmittel oder vom Tod eines geliebten Wellensittichs im Bombenhagel. Dieser zweite Teil mit seiner Flut von Alltäglichkeiten läßt nachempfinden, wie quälend und gleichförmig die sieben Monate ohne Mutter waren, in denen die Kinder immerhin noch die Hoffnung hatten. Wie ein Symbol für ihren Niedergang hat die hochgebildete Ärztin Lilli übrigens ihren allerletzten Brief nicht mehr selber geschrieben; sie hat ihn, zum Schreiben vermutlich schon zu schwach, in Auschwitz-Birkenau jemandem diktiert, der kaum richtig Deutsch konnte.

Leider, und das macht die Lektüre fast unerträglich bitter, ist das Schicksal der Lilli Jahn auch ein Lehrstück über die aktive Mitwirkung der sogenannten Nächsten an der Vernichtungspolitik. In der Fachliteratur geht man davon aus, daß sich viel mehr "arische" Männer von ihren jüdischen Frauen scheiden ließen als im umgekehrten Fall. Ein Mitarbeiter der von Eichmann gegründeten "Zentralstelle für jüdische Auswanderung" in Wien sagte nach 1945 aus: "Ich habe Fälle erlebt, da sind die ,arischen' Männer gekommen und haben gesagt: ,Holt's mei jüdische Frau.'" Man soll sich nichts vormachen: In jener Zeit, als Scheidung eigentlich eine gesellschaftliche Unmöglichkeit war, kamen manchen die Rassengesetze sehr gelegen. Andererseits hat erst jüngst Nathan Stoltzfus' Buch über die Frauen der Rosenstraße gezeigt, wieviel die Courage und der offene Protest von in "Mischehen" lebenden Deutschen bewirken konnten: Die anhaltenden Demonstrationen der "arischen" Frauen im Frühjahr 1943 veranlaßten das Regime, Hunderte jüdische Ehemänner wieder freizulassen, fünfundzwanzig davon wurden gar aus Auschwitz zurückgeholt. Auch vor diesem Hintergrund muß man "Mein verwundetes Herz" lesen: "Als der Krieg zu Ende war, machten mit Deutschen verheiratete Juden 98 Prozent der überlebenden jüdischen Bevölkerung Deutschlands aus", so Stoltzfus.

Und hierin liegt die Tragödie der Lilli Jahn, jene Tragödie nämlich, die sie selbst noch klar zu erkennen vermochte: daß sie ihre Liebe und ihre Leidenschaft einem Mann geschenkt hatte, der dafür viel zu klein war. Die stürmische, temperamentvolle Lilli Schlüchterer hatte den schwermütig-labilen, in allem zaudernden Ernst Jahn in den zwanziger Jahren zur Ehe geradezu überredet - beinahe war das schwieriger, als die eigenen, diesbezüglich traditionellen Eltern zur Zustimmung zu einem christlichen Schwiegersohn zu bewegen.

Ende 1942, obwohl von Freunden vielfach gewarnt, ließ dieser Ernst Jahn sich scheiden, ungeachtet der offensichtlichen Gefahr, ungeachtet der sechzehn gemeinsamen Jahre und der fünf Kinder, die Jüngste gerade zwei Jahre alt. Er hatte sich in eine junge Aushilfsärztin (Lilli durfte als Jüdin in der gemeinsamen Praxis nicht mehr behandeln) verliebt und sie geschwängert; bei der Geburt dieses Kindes im eigenen Haus leistete Lilli unvorstellbarerweise noch Geburtshilfe. Erst lebten Lilli und die Kinder trotz Scheidung weiterhin bei Ernst Jahn im hessischen Immenhausen, dann sorgte der engagiert rassistische Bürgermeister dafür, daß die Jüdin samt ihren Kindern verschwinden mußte. Lilli und die Töchter zogen nach Kassel, Gerhard, der Älteste, war inzwischen Luftwaffenhelfer und selten zu Hause.

Martin Doerry richtet nirgendwo über seinen Großvater Ernst. Er hat die verführerische Möglichkeit ausgeschlagen, die vier Töchter öffentlich zu einer heutigen Beurteilung ihres Vaters zu nötigen. Statt dessen beharrt er gerade auch hier auf den viel stärkeren Stimmen der Zeit. Lilli selbst, bis in den Tod loyal, hat im bestürzendsten Brief dieses Buches eine gemeinsame Freundin noch angefleht, Ernst Jahn nicht zu verurteilen. Sie schrieb den Fehler sich selbst zu, die rassistische Propaganda geradezu übernehmend, daß Ernst, der Protestant mit starker Neigung zu Katholizismus und Marienverehrung, eine Frau nach seiner Art brauche, denn sie habe ihm nie alles geben können.

Weitere Dokumente erzählen ganz von selbst Unfaßbares über Ernst Jahn. Nach Lillis Verhaftung Ende August 1943, als die Töchter im Alter zwischen vierzehn und zwei Jahren allein in Kassel saßen, rief eine Freundin mit Gestapo-Verbindungen in Immenhausen an und bat den Vater, seine verwaisten Kinder zu sich zu holen, da sie sonst auch in ein Lager kommen würden. Ernst Jahn lehnte ab; er wisse nicht, ob seiner zweiten Frau das recht wäre. Zwar haben sich Jahn und seine zweite Frau in der Folge um die Kinder gekümmert, sie schließlich, nachdem sie in Kassel ausgebombt worden waren, auch wieder zu sich geholt, doch wurden die Beziehungen zwischen der Frau und Lillis Kindern bald offen feindlich. Und selbst Lilli beschlich in ihren letzten Briefen der Verdacht, daß der Mann, den sie immer noch liebte, es nicht wagte, sich bei den Behörden mit Nachdruck für die Mutter seiner Kinder einzusetzen.

Wie die Kinder nach dem Krieg zu ihrem Vater standen, darüber geht Doerry mit diskretem Schweigen hinweg, so wie er überhaupt jede Dramatisierung klug vermeidet und gerade damit höchste Wirkung erzielt. Die Kinder hatten eben nur noch diesen Vater, der, wie es nur einmal zurückhaltend heißt, "bis zuletzt um die Liebe und das Verständnis seiner Kinder warb". Hinweise auf ein prekäres Verhältnis finden sich nur hier und da: So wollte Gerhard nach Kriegsende die Stiefmutter verklagen, ganz so, als wäre nicht der Vater verantwortlich. Seine Schwester Ilse, Doerrys Mutter, verhinderte diese Eskalation. Erst zwei Jahre nach Ernst Jahns Tod ließ Gerhard Jahn 1962 im Märtyrerwald von Yad Vashem zwei Bäume für seine Mutter pflanzen. Dem Vater hat er das wohl bewußt erspart.

Den ganzen Krieg über lebten Lillis Kinder in der schizophrenen Situation der "Mischlinge": Sie litten unter den Diskriminierungen und wollten um so mehr zum deutschen Volk "dazugehören". Gleichzeitig standen vor allem die Töchter solidarisch zur Mutter, deren Verhaftung sie aber ganz kindlich als Naturkatastrophe hinnahmen und nicht als Untat eines Verbrecherregimes begriffen. Noch im Zwangsarbeiterlager war absurderweise Lilli stolz auf ihren Sohn, den Luftwaffenhelfer: Sie wußte, wie schwer es Gerhard getroffen hatte, als "Mischling" nicht in die Hitlerjugend zu dürfen.

Die Älteste, Ilse, übernahm wie selbstverständlich die Mutterrolle, vor allem für die Kleinste, die erst zweijährige Dorothea. Zweimal ging sie bittend zur Gestapo, bis man ihr drohte, sie beim nächsten Mal auch dazubehalten. Ein einziges Mal konnte sie Lilli in Breitenau besuchen, zwei- oder dreimal reiste Ilse danach unerkannt in jenem Zug, mit dem die Zwangsarbeiterinnen zur Arbeit fuhren. So sah sie aus der Ferne zum letzten Mal ihre Mutter. Für Doerrys Buch haben die drei älteren Töchter Ilse, Johanna und Eva nun alle ihre alten Briefe ins reine geschrieben und sich, so viele Jahrzehnte später, ihren eigenen hilflosen Gefühlen als von der Mutter gewaltsam getrennte Kinder noch einmal völlig ausgesetzt. Man kann ihnen das, mit tiefem Respekt, gar nicht genug danken.

Martin Doerry (Hrsg.): "Mein verwundetes Herz". Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. Deutsche Verlags-Anstalt, München und Stuttgart 2002. 351 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Dokumente des Unfassbaren

"Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen", schreibt Martin Walser in der Süddeutschen Zeitung über Mein verwundetes Herz, und man möchte sich ihm sofort anschließen. Denn in ihrer Bedeutung als ergreifendes Zeugnis über den Holocaust sind die über 500 Briefe der Jüdin Lilly Jahn und ihrer Kinder nur noch mit dem Tagebuch der Anne Frank und den Aufzeichnungen Victor Klemperers zu vergleichen.

Eine exemplarische Biografie

Lilly Jahns Schicksal entscheidet sich 1942, als sich ihr nicht-jüdischer Ehemann scheiden lässt. Ein Jahr später wird sie deportiert und stirbt 1944 in Auschwitz-Birkenau. Dieser Band versammelt unzählige Briefe, die Lilly Jahn ihren Kindern aus den Lagern schrieb. Sie sind voller Zärtlichkeit und Liebe, nur leise klingt der Unterton der Angst, des Hoffens und des Wartens an. Die Kinder haben geantwortet und schrieben von ihren Ängsten und Nöten, ihren Schwierigkeiten als "Mischlinge", vor allem jedoch schickten sie ihrer Mutter Aufmunterung und bemühten sich um Normalität. Die Briefe der Heranwachsenden, die ihre Mutter vermissten und dennoch jede Klage vermieden, gehen dem heutigen Leser ebenso zu Herzen, wie der Mut Lilly Jahns, die bis zum Ende die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Martin Doerry, ein Enkel Lilly Jahns, hat die Briefe ediert, und es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich mit Kommentierungen und Wertungen vollkommen zurückhält, denn diese Briefe sprechen für sich. Was sie sagen, bedarf keiner Erläuterung.

(Eva Hepper, literaturtest.de)

"Ein sehr persönliches, tief bewegendes Buch." (Brigitte)

"Vergleichbar dem Tagebuch der Anne Frank. Eine wahre Entdeckung, ein großes, ergreifendes Dokument über eine private Katastrophe inmitten der politischen." (FAZ)

"Mit den Briefen der Lilli Jahn und ihrer Kinder ist ein Zeugnis aufgetaucht, das uns ergreift wie kaum ein anderes. Man muss kein Prophet sein um vorauszusagen, dass es in der Literatur über den Holocaust künftig einen bedeutenden Platz einnehmen wird." (Die Zeit)

"Doerrys einzigartiges und zutiefst erschütterndes Buch besteht zum größten Teil aus auf wundersame Weise erhaltenen Briefen. Es ist die Spontaneität, mit der die scheinbare "Normalität" des Lebens der Kinder einer deutsch-jüdischen Familie während der letzten Kriegsjahre dargestellt wird, die den Leser zum verzweifelten Weinen bringt." (Die Welt)

"Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen", schreibt Martin Walser in der Süddeutschen Zeitung über Mein verwundetes Herz, und man möchte sich ihm sofort anschließen. Denn in ihrer Bedeutung als ergreifendes Zeugnis über den Holocaust sind die über 500 Briefe der Jüdin Lilly Jahn und ihrer Kinder nur noch mit dem Tagebuch der Anne Frank und den Aufzeichnungen Victor Klemperers zu vergleichen.

Eine exemplarische Biografie

Lilly Jahns Schicksal entscheidet sich 1942, als sich ihr nicht-jüdischer Ehemann scheiden lässt. Ein Jahr später wird sie deportiert und stirbt 1944 in Auschwitz-Birkenau. Dieser Band versammelt unzählige Briefe, die Lilly Jahn ihren Kindern aus den Lagern schrieb. Sie sind voller Zärtlichkeit und Liebe, nur leise klingt der Unterton der Angst, des Hoffens und des Wartens an. Die Kinder haben geantwortet und schrieben von ihren Ängsten und Nöten, ihren Schwierigkeiten als "Mischlinge", vor allem jedoch schickten sie ihrer Mutter Aufmunterung und bemühten sich um Normalität. Die Briefe der Heranwachsenden, die ihre Mutter vermissten und dennoch jede Klage vermieden, gehen dem heutigen Leser ebenso zu Herzen, wie der Mut Lilly Jahns, die bis zum Ende die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Martin Doerry, ein Enkel Lilly Jahns, hat die Briefe ediert, und es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich mit Kommentierungen und Wertungen vollkommen zurückhält, denn diese Briefe sprechen für sich. Was sie sagen, bedarf keiner Erläuterung.

(Eva Hepper, literaturtest.de)

"Ein sehr persönliches, tief bewegendes Buch." (Brigitte)

"Vergleichbar dem Tagebuch der Anne Frank. Eine wahre Entdeckung, ein großes, ergreifendes Dokument über eine private Katastrophe inmitten der politischen." (FAZ)

"Mit den Briefen der Lilli Jahn und ihrer Kinder ist ein Zeugnis aufgetaucht, das uns ergreift wie kaum ein anderes. Man muss kein Prophet sein um vorauszusagen, dass es in der Literatur über den Holocaust künftig einen bedeutenden Platz einnehmen wird." (Die Zeit)

"Doerrys einzigartiges und zutiefst erschütterndes Buch besteht zum größten Teil aus auf wundersame Weise erhaltenen Briefen. Es ist die Spontaneität, mit der die scheinbare "Normalität" des Lebens der Kinder einer deutsch-jüdischen Familie während der letzten Kriegsjahre dargestellt wird, die den Leser zum verzweifelten Weinen bringt." (Die Welt)

Die Briefe der Lilli Jahn und ihrer Kinder: Zeugnisse der vollkommenen Zuständigkeit für die deutsche Geschichte / Von Martin Walser

Alles, was in diesem Buch geschieht, ist wirklich geschehen. Und doch wird wahrscheinlich mancher Leser beim Lesen dieses Buches unwillkürlich an etwas Romanhaftes oder Filmhaftes denken. Nicht was die erfahrungsverbürgende Gegenständlichkeit, die Situationsgenauigkeit angeht, aber wie das Ganze gefügt ist. Die Konstellation der Figuren, der Verlauf –, das ist so krass demonstrativ, so schreiend grell, dass es mir immer wieder um meiner selbst willen lieber gewesen wäre, das wäre erfunden gewesen; von einem Autor oder Regisseur erfunden, um auszudrücken, wie entsetzlich es unter der Naziherrschaft zugehen konnte.

Also erfunden aus den anerkennenswerten Motiven. Es wäre letzten Endes tröstlich, wenn man sich beim Lesen auf so einen Kunstvorbehalt zurückziehen könnte. Andererseits würde ich, wenn ich das als Roman läse, protestieren. Es sei denn, der Autor könnte in allem, was er erzählt, seinen persönlichen Anteil, Erfahrungsanteil, nachweisen. Dass sich einer nur diesen schlimmstmöglichen Stoff aneignet und dann handwerklich lobenswert damit umgeht, würde mich eher abstoßen. Ich würde nie den Stalingrad-Roman eines Autors lesen, der sich eingearbeitet hat. Die Ausgrabungen Walter Kempowskis aber schon. Der Anteil der Erlittenen kann, je schlimmer das Erzählte ist, um so weniger ersetzt werden durch Kunst.

„Mein verwundetes Herz” ist ein Buch, in dem etwa 250 Briefe zu lesen sind, die von den Töchtern Ilse, Johanna und Eva und von dem Sohn Gerhard an ihre Mutter Lilli geschrieben worden sind. Dorothea, genannt Dorle, die vierte Tochter, geboren 1940, konnte, als das Schlimmste passierte, noch nicht schreiben. Die Mutter war von September 1943 bis März 1944 im „Arbeitserziehungslager” Breitenau (südlich von Kassel) und ab März 1944 in Auschwitz inhaftiert. Im Oktober 1944 wird den Kindern mitgeteilt: „Die Ärztin Lilli Sara Jahn geborene Schlüchterer – glaubenslos –, wohnhaft Kassel, Motzstr. 3, ist am 19. Juni 1944 um 11 Uhr 25 Minuten in Auschwitz, Kasernenstraße, verstorben.” Lilli durfte, solange sie Gefangene war, nur einmal im Monat schreiben. Sie hat im Lager Breitenau noch auf Packpapier oder auf die Rückseite von Medikamenten-Banderolen schreiben und das Geschriebene auf illegalem Weg hinausbefördern können.

Lilli, Jahrgang 1900, Tochter einer Kölner jüdischen Kaufmannsfamilie, studierte Medizin, schloss 1924 ab, heiratete 1926 als Dr. Lilli Schlüchterer den gleichaltrigen Ernst Jahn, auch Arzt, nicht promoviert. Von 1927 bis 1940 fünf Kinder, 1942 lässt sich der Ehemann Ernst scheiden, heiratet nach ein paar Wochen eine jüngere Ärztin, arbeitet als Lazarettarzt in Kassel und Umgebung.

Als Ehefrau eines nichtjüdischen Deutschen war Lilli noch geschützt. Aber es gab eine Verordnung, dass auch geschiedene Partner aus einer „Mischehe”, sollten die Kinder noch nicht achtzehn sein, vor Deportation geschützt seien. Lilli und die Kinder wurden 1943 durch behördliche Barbarei aus ihrem Haus in Immenhausen (nördlich von Kassel) vertrieben, zogen in Kassel in die Motzstraße. Als provisorisches Namensschild brachte Lilli an der Wohnungstür ihre Visitenkarte an: „Dr. med. Lilli Jahn”. Damit verstieß sie gegen die 1938 erlassene Verordnung, dass jüdische Frauen ihrem Vornamen immer „Sara” zuzufügen hätten. Und sie hätte ihren Doktortitel nicht mehr führen dürfen. Jemand denunzierte, Lilli wurde vernommen, darf wieder heim, Gestapobeamte durchsuchen die Wohnung, kein Ergebnis, Lilli wird noch einmal vorgeladen, ruft ihren Töchtern (Sohn Gerhard ist schon bei der Heimatflak) „Bis gleich, Kinder” zu, geht und kommt nicht mehr zurück. Nie mehr. Dann also die Briefe. Mehr hin als her.

Daraus entsteht fast sechzig Jahre später dieses Buch. Ich habe mich gründlich beschäftigt mit der von Viktor Klemperer in umfangreichen Tagebuchbänden hinterlassenen Geschichte der Familie Klemperer. Das Prinzip Genauigkeit habe ich genannt, was diese Tagebücher zu einer einzigartigen Quelle macht für die deutsche Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 und darüber hinaus. Viktor Klemperer hat gewusst, dass er ein Geschehen mitnotierte, das wegen seiner Ungeheuerlichkeit mitnotiert werden musste. Und er hat es durch seine rücksichtslose Genauigkeit zur vollkommenen Glaubwürdigkeit gebracht. Auf einem ganz anderen Weg hat Rudolf Borchardt als Briefschreiber auch einen solchen Grad an Glaubwürdigkeit erreicht. Ich habe es bei ihm genannt „Sprachenergie”, „Geschichtsmächtigkeit”, „Formulierungswut”, und „Verantwortungsernst”.

Jetzt also Lilli und ihre Kinder und dieser Verlauf. In keiner Zeile dieser Briefe gibt es auch nur die geringste stilistische oder literarische Ambition. Ilse, Johanna, Eva und Dorothea sind vierzehn, dreizehn, zehn und drei Jahre alt, als diese Briefe geschrieben werden. Gerhard, von dem die wenigsten Briefe sind, ist sechzehn. Und Lilli ist in ihren Briefen so von der Gewalt der Entwürdigung, des Leidens und von der Sorge und Angst um ihre Kinder gequält, dass sich alles Formulieren verbietet. Aber was ihr zugemutet wird, ist schon vor der Einweisung ins „Arbeitserziehungslager” und vor der Deportation nach Auschwitz schlimm.

In ihrem Haus bringt die jüngere Kollegin das Kind zur Welt, dessen Vater ihr Ernst Jahn ist, den Lilli Amadé nennt. „Mein Amadé, mein lieber, kleiner Amadé”. Ihr Mann und sie leisten Geburtshilfe. Weil ihr Amadé seine gut gehende Praxis in Immenhausen nicht aufgeben wollte, wurde das durch Verwandte in England zugesagte Affidavit nicht in Anspruch genommen. Sie hätten, wie Lillis Mutter und Schwester, entkommen können. Ein Freund und Rechtsanwalt warnt Ernst Jahn vor dem, was trotz all der schutzversprechenden Regelungen der nach der Scheidung ungeschützten Frau passieren kann.

Lilli versuchte einer Freundin zu erklären, warum Amadé eine andere Frau finden musste. Eine Frau, die ihn wieder zurückführte zu sich selbst. Lilli will nicht, dass ihre Freundin Amadé verurteile. Es sei ihm weder „Herzlosigkeit noch Schlechtigkeit” vorzuwerfen. Sie selber, gesteht sie, sei „im Innersten grenzenlos einsam und verlassen”. Gegen diese Seelenkraft verblassen auch die edelsten Menschlichkeitsgesten eines Thoas, einer Iphigenie. Man darf das, ich weiß es, nicht aneinander messen.

Dann die Verhaftung. Da verschlägt es Lilli das „innere Atemholen, weil die Schicksalsschläge” gegen sie „gar nicht abreißen wollen”.

Als Ilse, die Vierzehnjährige, zum zweiten Mal bei der Gestapo erscheint, um zu fragen, wann die Mutter wieder heimkommen dürfe, kriegt sie zu hören: „Wenn du nochmals kommst, behalten wir dich auch hier.” Weil Lilli fürchten muss, dass sie ihrem „Dorlekind” am dritten Geburtstag den Geschenktisch wahrscheinlich nicht richten kann, schreibt sie, dass Dorles „große Geburtstagskerze und drei Taschentüchlein... im vorderen Flurschrank im untersten Fach und ein paar Bonbons im Buffet (Mitte)” sind. Den Vati sollen die Kinder sehr lieb grüßen. Wie wohl täte ihr „ein gutes und tröstliches Wort von ihm, aber das wird wohl nicht gehen”. Zeitungen sollen sie ihr schicken, ein Buch, „vielleicht den ,Nachsommer‘ von Stifter”. Und vielleicht noch „vom Bücherbrett ein weniger wertvolles Buch” für ihre „Saalkameradinnen”.

So füllt, was ihr alles fehlt, allmählich die Briefe. Und was fehlt, wird zum Dokument unserer Schande. Nagelfeile, Pinzette, Vasenolpuder, Schlämmkreide, Pantoffeln, Puddingpulver. „Und sobald wie möglich Camelia”. „Und dann, wenn es Euch möglich ist, hin und wieder etwas Brot, ein bisschen Salz, vielleicht habt ihr ein wenig Käse übrig oder Marmelade, und legt mir eines von den alten silbernen Messern (rechte Schublade) bei.”

Warum, fragt man sich, muss das vom Staat angerichtete Verbrechen an Ort und Stelle so grausam exekutiert werden! Und dieser grauenhafte Erfüllungseifer ist das wirkliche Lehrstück. So sind wir, wenn man uns lässt. Wenn man uns auch einmal Macht haben lässt. Am Sonntag ist es am schlimmsten. „Da gibt es 1/2 7 Uhr morgens ein Stück trockenes Brot und diese elende Kaffeebrühe, um 11 Uhr entweder dünne Suppe oder Pellkartoffel, Sauce und Gurke und um 4 Uhr wider ein Stück Brot, abwechselnd mit etwas Wurst oder einem Löffel Quark und dazu Kaffee und dann wieder nichts mehr bis zum anderen Morgen.”

Haarnadeln, Weckgläser, Mikado, Zahnpasta, schwarze Schuhcreme, Molton- Decke, Gamaschen-Hosen, Wintersachen, Stoffärmel, Strickkleidchen, Pflaumenmus, Honigkuchen, Faltenrock, Flickreste, Wollkleid. Das ist die Gegenständlichkeit dieses Elends. In dieses Vegetieren im „Arbeitserziehungslager” schreiben die Kinder ihre Briefe.

Ilse, die Vierzehnjährige, und Johanna, die Dreizehnjährige, Ilsemaus und Hannelekind sind es, die jeden Tag oder mindestens jeden zweiten Tag schreiben. Aber es ist ja viel mehr als Schreiben. Sie leben auf ihrem Briefpapier. Statt Auf Wiedersehen schreibt Ilse „Auf Wiederlesen bis morgen Abend.” Auch der sechzehnjährige Gerhard schreibt. Er ist Luftwaffenhelfer. Die Angriffe auf Kassel haben begonnen. Gerhard schreibt: „Wir haben sogar einen viermotorigen Bomber abgeschossen. Da kannst du dir sicher vorstellen, wie wir uns gefreut haben.” Zu Jungvolk und HJ war Gerhard als „Halbjude” nicht zugelassen, jetzt gehört er endlich dazu. Diese Dissonanz repräsentiert den Ton dieser Jahre vollkommen. Die Bomber, auf die Gerhard schießt, zertrümmern die Stadt, in der die vier Schwestern untergekommen sind. Hannele meldet ihrer Mutter, dass sie sich entschlossen habe, Hansi (ihren Wellensittich) oben zu lassen und die Geige mit runterzunehmen. Beides kann sie nicht tragen, weil sie noch die „Luftschutztasche” mitnehmen muss. Und schreibt: „Äußere Dich bitte mal darüber, wie Du das findest. Ich bin mir selber nicht klar. Das Tierchen lebt doch, spürt und hat Angst. Die Geige ist aber auch so eine Sache. Sie ist mir auch sehr lieb.” Und Hannele ist dreizehn!

Das Haus verbrennt, und Hansi mit ihm. Die Kinder müssen raus aus dem Keller, sie rennen, schreibt Ilse dann, durch einen „wahnsinnigen Funkenregen” in den nächsten Bunker. „Hannele und Eva tragen die Decken und Koffer .. . und ich unser teuerstes Gut, unser Dorle”. Wann immer jetzt die Flak zu schießen beginnt, sagt Dorle: „Ille, aber nicht wieder durch das Feuer laufen. ” Und Gerhard ist stolz auf seine Beförderung zum „Luftwaffenoberhelfer”. Ilse wird sozusagen von heute auf morgen die Mutter ihrer drei Schwestern. Wenn sie einmal durch „Einsatz” oder Schule ausfällt, wird Hannele „Vizemama”. Die Vierzehnjährige schreibt auch die meisten Briefe, spendet der eingesperrten Mutter am spürbarsten Leben. Und was und wie sie berichtet, erzählt mir von der Wirklichkeit der Diktatur mehr als ein Historiker darstellen kann.

Wenn es schellt, denkt sie, Mutti stehe vor der Tür. „Mir war ein so seltsames Gefühl wie noch nie.” Aber: „Es war Frau Kunze.” Und am Mittwoch früh war sie mit Dorle „wieder bei Brandau, wegen der Einlagen für ihre Senkfüßchen. Dorles Zöpfe sind schon gewachsen, und Dorle fragt auch oft: Wann kommt Mutti?” In der Schule muss Ilse zur gleichen Zeit einen Aufsatz schreiben über das Thema: „Die deutsche Treu in Lessing Minna von Barnhelm.”

Jede Tochter erzählt der Mutter ihr Leben. Die Zehnjährige Eva ist in ihrer freien Zeit am liebsten auf einem Bauernhof, arbeitet richtig mit, kriegt dann eine Wurst geschenkt, „für Dich, beste Mutti”. Und unterschreibt: „Viele liebe Millionen Grüße und Küsse von Deiner Bauerntochter, Eva.” Dieses Komma der Zehnjährigen zwischen den letzten zwei Worten darf man mit einer Art ästhetischer Rührung zur Kenntnis nehmen. Aber Ilse! Wie sie ihre Entwicklung von September 43 bis in den Sommer 44 dokumentiert, ausdrückt, spüren lässt!

Spüren lässt, das entspricht wohl am meisten dieser Intensität durch Andeutung. Einerseits bleibt sie die innig grüßende und küssende, die das „Muttileinchen” „lieb festhaltende” „Ilsemaus”; andererseits schreibt sie: „Nun lass Dich so fest drücken und liebhalten, Dir einen festen Kuss geben von Deiner Dich nie vergessenden Freundin Ilsekind.” Was für eine Synergie der Zärtlichkeit. Das darf niemand riskieren, der es nicht ist. „Sei nicht gar zu traurig. Denk an meinen Brief von gestern, Schatz.” Und dann, spät abends, wieder ganz die Mutter ihrer Schwestern: „Jetzt ist endlich Ruhe. Die drei schlafen. Gleich gehe ich auch ins Bett. Aber erst gehe ich noch ans Fenster und sehe in Richtung nach Breitenau zu Dir. Wann wird wohl der Tag kommen?” Daneben: „nervenaufpeitschender Alarm”; eine „Unmenge” zu tun für die Schule; die „Bezugscheine” für Gerhard; die Altstadt, inzwischen „ein großer Schutthaufen”; und sie soll noch einen Aufsatz schreiben über das Thema „Was bedeuten Dir Umgangsformen?”

An die Schwägerin schreibt die Mutter so: „Könnt ihr denn bei der Gestapo nicht erfahren, wie lange ich noch fortbleiben muss? ... Das Haus ist auch noch nicht geheizt. Und überhaupt dies Eingesperrtsein. Das weiß keiner, was das heißt. Ob Ernst nicht mal ein Gesuch machen kann. . . Er kann doch wohl noch einmal etwas für mich tun? Ich bin ohnehin so verlassen und zurückgestoßen!” Verhaftet wegen eines Verstoßes gegen die Polizei-Verordnung, darauf stehen vier Wochen, die sind längst um. „Vielleicht kann das Gesuch durch die vorgesetzte Militärbehörde unterstützt werden.”

Und den Kindern schreibt sie, dass man einander sehen könnte, wenn Ilse und die Schwägerin in Malsfeld in den Zug einsteigen würden, mit dem sie jeden Tag zur Arbeit fährt und von der Arbeit zurück. Zwanzig Minuten. „Aber ihr müsst sehr vorsichtig sein ... und Euch und mich nicht verraten.” Ilse könnte ihr im Tunnel vor Guxhagen ein Paket aushändigen, vielleicht mit Tabletten gegen ihre Schmerzen in den Armen und Händen. Daraus wurde, weil es zu riskant gewesen wäre, nichts. „Oh das war ein seltsames Thema” schreibt Ilse dann über die „Umgangsformen”. „Ich habe über die Sitten: Hutabnehmen, die Dame rechts gehen lassen, das Alter achten und so weiter ... 4 Seiten lang geschrieben.” Und hofft, sie bekommt eine „annehmbare Note”.

Tatsächlich darf Ilse ihre Mutter am 12. Dezember 1943 besuchen. Zehn Minuten lang! Mit Wärterin. Dass der Mutter ein Schneidezahn fehle, hat sie schon gewusst, jetzt sieht sie es. Im Januar erfährt Lilli, dass Ernst ein Gesuch um ihre Freilassung eingereicht hat. Sohn Gerhard wird„gemustert” und meldet der Mutter: „Ich natürlich kriegsverwendungsfähig ErsatzreserveI, schnelle Truppe.” Und Ilse wiederum beschreibt der Mutter haargenau, wo alles liegt und steht im Zimmer: „Rechts neben der Kommode steht ein kleines Puppenbettchen mit einem Männlein und einem Weiblein. An dem Bettchen steht , Stilles Glück‘.” Aber sie meldet auch die erste Zigarette, die sie geraucht hat und hofft, die Mutter schimpfe nicht. Über die Umgangsformen hat es nur zu einer Vier gereicht.

Die Mutter schreibt: „Der Vater soll doch noch mal hingehen zur Stapo und darauf bestehen, dass ich endlich frei komme. Und er soll ganz bald hingehen! Bitte, bitte, bitte!” Im März 1944: die Deportation. Nach Auschwitz. Der Brief, geschrieben am 21. März 1944 während eines siebenstündigen Aufenthalts im Bahnhof Dresden, ist schon Lillis Vermächtnis. Über Auschwitz kursieren Nachrichten. „Die Mitteilungen darüber, wie es dort sein soll, sind sehr widersprechend.” Sie werde weiter tapfer sein, es beruhige sie zu wissen, dass der Vati sich um die Kinder sorge und sie sehr lieb habe. Und dem Vati lässt sie bestellen: „Er selbst und niemand anders soll nochmals alles versuchen, und wenn er sich bis an die höchsten Stellen nach Berlin wendet.” Zuletzt nennt sie alle noch einmal mit ihren Zärtlichkeitsnamen: „Gerhard- Junge, Ilsemaus, Hannelekind und mein Dorle-Schatz! Gott behüte Euch! Wir bleiben unlöslich miteinander verbunden. Seid herzinniglich gegrüßt und geküsst von Eurer treuen Mutti.”

Dann die Sterbe-Urkunde.

Martin Doerry, Lillis Enkel und Ilses Sohn, hat dieses Buch herausgegeben und das dazugeschrieben, was die Briefe zeitgeschichtlich und ortskundlich ergänzt. Dass, zum Beispiel, der Sohn Gerhard später bei Willy Brandt Justizminister war. Die Gegenständlichkeit, die durch diese Briefe entsteht, hat ganz unmittelbar einen historischen Rang. Und eine Wirkung, die ein Roman nicht haben kann. Und eine Aussagekraft, die eine Darstellung durch einen Historiker nicht erreichen kann. Der bleibende Lese-Eindruck ist: vollkommene Glaubwürdigkeit. Der Meinungsanteil in diesem Buch ist überhaupt Null. Die Sätze der Briefe entstehen aus Notwehr. Und nicht nur Notwehr für den jeweils Schreibenden, sondern Notwehr für den anderen. Lilli und Ilse geben den Ton an. Aus Sehnsucht, aus Liebe, aus Not.

Genauer kann eine Mitteilung über dieses Deutschland in den Zeiten des Nazismus nicht sein. Das Personal der Diktatur wird durch seine Wirkung auf diese Familie vollkommen deutlich. Es gibt keine Darstellungsabsicht, deshalb ist das Dargestellte so glaubwürdig. Alle schreiben aus nichts als persönlicher Not. Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen. Das ist doch Geschichtsschreibung. Wenn ich das lese, kommt mir der Unterschied, den der Jargon macht zwischen Quelle und Schreibung, irreführend vor. Das ist Geschichtsschreibung, wie Klemperers Tagebücher und Borchardts Briefe Geschichtsschreibung sind. Es ist ein Buch der vollkommenen Zuständigkeit für diese deutsche Geschichte.

„Oh das war ein seltsames Thema”, schreibt die vierzehnjährige Ilse, als sie in dieser Situation den Aufsatz über „Umgangsformen” schreiben soll. Diese Kinder und ihre Mutter sind ganz unwillkürlich vehemente Stilisten. Sie sind mitten im Grauen immer zart und immer zärtlich. So kommen Sprachdenkmäler der Menschlichkeit zusammen. Wenn diese Kinder, diese Erwachsenen nicht so hingebungsvoll, so liebevoll Buch geführt hätten, ohne zu wissen, dass sie das tun, wenn sie nicht Erleidende einer familiären Tragödie geworden wären, in der die politischen Bedingungen der Zeit krass zum Ausdruck kamen, unwillkürlich zum Ausdruck kamen, dann hätte dieses Buch nicht erscheinen können. Sie schrieben um ihr Leben, wir erkennen darin unsere Geschichte.

MARTIN DOERRY (Hrsg.): „Mein verwundetes Herz”. Das Leben der Lilli Jahn 1900 – 1944. Deutsche Verlagsanstalt, München und Stuttgart 2002. 350 Seiten, 24,90 Euro.

Martin Walser weist darauf hin, dass er diese Rezension verfasste, bevor die Debatte über seinen Roman „Tod eines Kritikers” anhob.

Rücksichtslose Genauigkeit ist vollkommene Glaubwürdigkeit

Wenn es schellt, denkt sie,

die Mutter stehe vor der Tür

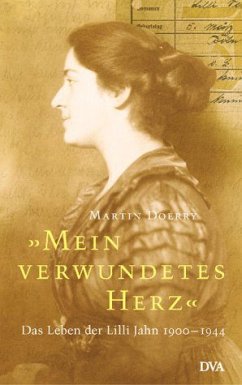

Lilli Schlüchterer kam 1900 als Tochter einer in Köln beheimateten jüdischen Kaufmannsfamilie zur Welt. Das Bild zeigt Lilli und zur Rechten ihre Schwester Elsa im Jahr 1905.

Fotos: Aus dem besprochenen

Band

Briefe von einer Wirkung,

die ein Roman nicht haben kann

Lilli Jahn im Sommer 1939 im Schwarzwald, Mutter von fünf Kindern. 1943 wurde sie in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager gesperrt.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Als "großes, ergreifendes Dokument über eine private Katastrophe inmitten der politischen" beschreibt Rezensentin Eva Menasse die über 250 Briefe von Lilli Jahn und ihrer Kinder. "Umstandslos" lassen sich ihrer Ansicht nach die "zärtlichen Briefe" in Wirkung und Aussagekraft mit dem Tagebuch der Anne Frank vergleichen. Beide Dokumente, so Menasse, erzählten vom Warten und Hoffen, von der Angst und ihrer Alltäglichkeit. Gerade weil diese Dokumente so dezidiert privat sind, findet die Rezensentin sie so ergreifend. "Unerträglich bitter" machte die Lektüre für sie die Tatsache, dass das Schicksal der in Auschwitz ermordeten Lilli Jahn gleichzeitig Lehrstück über die Mitwirkung der "sogenannten Nächsten" an der Vernichtungspolitik ist. Der nichtjüdische Ehemannn hatte sich scheiden lassen und Frau und Kinder ihrem Schicksal überlassen. Hochgelobt wird von Menasse auch Herausgeber und Lilli-Jahn-Enkel Martin Doerry für seine pietätvolle, "streng dokumentarische Art", mit der er Originalbriefe und erzählende Passagen verbinde sowie seine kluge und bedachtsame Einleitung. Klug vermeide er jede Dramatisierung, urteile nicht über den Großvater, über den die Dokumente selbst Unfassbares erzählten. Gerade dadurch erziele Doerry höchste Wirkung.

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"