allem, dass sie beide eine poetische Sicht auf das Dasein teilten, eine dichterische Herangehensweise."

Der Nobelpreisträger des Jahres 1920 wollte die "Verhältnisse" im besetzten Norwegen anprangern, sich über Reichskommissar Josef Terboven beschweren. Der Auftakt der etwa 45 Minuten dauernden Unterredung war herzlich, es gab überschwängliche Respektbezeugungen - bis eben die Rede auf die "Festung Norwegen" kam. Als Hamsun plötzlich unkonzentriert wirkte, riss sein Reisebegleiter und Dolmetscher Egil Holmboe die Gesprächsführung an sich. "Er setzt zu einer längeren Ausführung an, die den Hintergrund der starken Meinungsäußerung des Schriftstellers erklären soll. Die meisten Norweger betrachten die Mitglieder der Nasjonal Samling als Landesverräter, müsse Hitler verstehen, und das mache die Arbeit äußerst schwierig." Das norwegische Volk sei besonders königstreu und müsse davon überzeugt werden, dass das Land während der deutsche Besetzung 1940 von seinem Monarchen, der seither im Exil in Großbritannien lebte, "betrogen" worden sei; so ließe sich dessen Popularität brechen: "Verhielt sich die norwegische Regierung neutral, oder nahm sie, praktisch im Verborgenen, Englands Seite ein? Würden Tatsachen ans Licht kommen, müsste sich nämlich die Stimmung in der Bevölkerung zu deutschen Gunsten ändern."

Hitler war laut Rem "merklich unzufrieden" damit, dass Holmboe - ein "norwegischer Nazibürokrat von niedrigem Rang" - das große Wort führte. Jedenfalls empfahl der Diktator den Norwegern eine Untersuchungskommission für die Ereignisse des Jahres 1940: "Aber anders, als er es gewohnt ist, wird der ,Führer' unterbrochen. ,Die Art des Reichskommissariats passt nicht zu uns', ruft Hamsun deutlich bewegt aus. ,Seine Preußerei ist für uns unerträglich, und dann die Erschießungen!' In seiner Frustration fügt er ein völlig entmutigendes ,Wir wollen nicht mehr' hinzu", berichtet Rem und weist darauf hin, dass wegen der unterschiedlichen Überlieferungen gar nicht sicher sei, ob Holmboe dies alles auch ins Deutsche übersetzt habe.

Jedenfalls lief das Gespräch aus dem Ruder, Hamsun attackierte Terbovens Regime und die Juden, Hitler hingegen erwartete Dankbarkeit dafür, dass er als Beweis des guten Willens eine norwegische Regierung unter Vidkun Quisling eingesetzt habe. Schließlich brach er die Unterredung einfach ab: "Er erhebt sich, zieht die Schultern nach oben und äußert ein ,Ja, dann, meine Herren'. Sie erheben sich und gehen hinaus auf die Terrasse."

Deutlich harmonischer war zuvor ein Treffen zwischen Hamsun und Reichspropagandaminister Joseph Goebbels am 18. Mai 1943 in Berlin verlaufen. Der studierte Kleingermanist aus Rheydt gab sich hingerissen vom Werk und der Person des norwegischen Großschriftstellers, der wiederum den wortgewaltigen Demagogen und brutalen Antisemiten nahezu anbetete. Daher ließ sich Hamsun sogar für einen Auftritt auf der "Tagung der Union nationaler Journalisten-Verbände" in Wien einspannen, wo die 1,90 Meter lange "Wikingergestalt" am 23. Juni 1943 eine antienglische Festansprache hielt. An diesem Tag notierte Goebbels, der im fernen Berlin weilte, stolz in sein Tagebuch, dass Hamsun ihm gerade die "Medaille und die Urkunde zum Nobelpreis" geschickt habe - was Goebbels im Dankesbrief an Hamsun als Ausdruck der "Verbundenheit mit unserem Kampf um ein neues Europa und eine glücklichere Menschheit" würdigte. Auf Hamsuns Instrumentalisierung in Wien folgte die Obersalzberg-Visite, die Goebbels als "etwas verunglückt" ansah.

Hamsun veröffentlichte noch am 7. Mai 1945 einen Nachruf auf Hitler: Der Diktator sei "ein Verkünder des Evangeliums vom Recht aller Nationen" gewesen: "Wir, seine treuen Anhänger, verneigen uns nun angesichts seines Todes." Zu dieser "Geste" meint Rem: "Als Ausdruck seiner allmählich größenwahnsinnigen Eigensinnigkeit kann man sie nur mit seinem Nobel-Geschenk an Goebbels im Juni 1943 vergleichen." Durch 119 Tage in der Psychiatrie und nachsichtige norwegische Richter kam Hamsun später relativ glimpflich davon: Mit einer hohen Geldstrafe wurde seine Kollaboration geahndet, die Tore Rem nicht zuletzt auf den Einfluss von Hamsuns Frau Marie und die stark nazifizierte gemeinsame Familie zurückführt.

RAINER BLASIUS

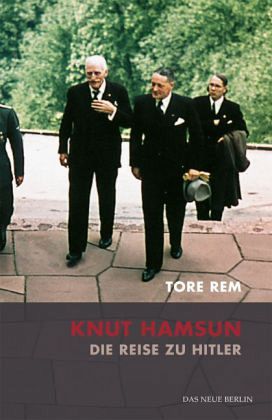

Tore Rem: Knut Hamsun. Die Reise zu Hitler. Aus dem Norwegischen von Daniela Stilzebach. Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2016. 400 S., 29,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.03.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.03.2016