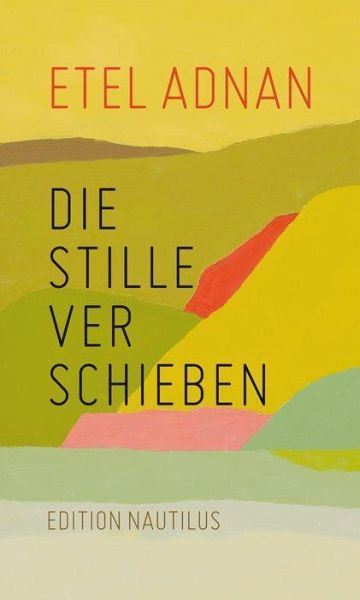

Die Stille verschieben

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

22,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

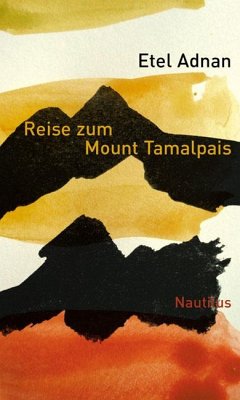

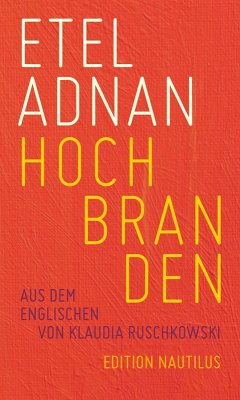

In ihrem letzten Buch reflektiert Etel Adnan in knappen poetischen Prosatexten ihr langes Leben, den Prozess des Alterns und das Wissen um ihren eigenen nahen Tod. Das Persönliche wird kontinuierlich nach außen projiziert und zurückgespiegelt im Nachdenken über Klimakatastrophen, anhaltende Kriege, über winzige Dinge des Alltags ebenso wie über die Aussicht auf Marsmissionen. Etel Adnan blickt aus ihrem Fenster in der Bretagne auf den Ozean: ein ergreifendes, mitunter auch schmerzliches Wechselspiel zwischen dem inneren Empfinden und dem kosmischen Raum.»Selten hat mich eine Schriftstel...

In ihrem letzten Buch reflektiert Etel Adnan in knappen poetischen Prosatexten ihr langes Leben, den Prozess des Alterns und das Wissen um ihren eigenen nahen Tod. Das Persönliche wird kontinuierlich nach außen projiziert und zurückgespiegelt im Nachdenken über Klimakatastrophen, anhaltende Kriege, über winzige Dinge des Alltags ebenso wie über die Aussicht auf Marsmissionen. Etel Adnan blickt aus ihrem Fenster in der Bretagne auf den Ozean: ein ergreifendes, mitunter auch schmerzliches Wechselspiel zwischen dem inneren Empfinden und dem kosmischen Raum.»Selten hat mich eine Schriftstellerin so tief berührt. Ihre Texte öffnen innere Räume, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren.« Corinna Harfouch