1934 greift in Moskau ein verzweifelter Dichter zu seiner letzten Waffe: dem Wort

Dieses Buch ist ein Ereignis: Robert Littell, berühmt für seine Spionage- und Agententhriller, hat eine ungeheuerliche Geschichte niedergeschrieben, die auf einer persönlichen Begegnung beruht und ihn seit 30 Jahren verfolgt. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Roman, der von einem verzweifelten Ringen erzählt, vom unerschütterlichen Glauben an die Macht des Wortes, von bedingungsloser Liebe, von Hoffnung und Verrat.

Moskau 1934: Stalins eiserne Hand hält ein ganzes Land im Würgegriff. Der Herrscher im Kreml treibt unbarmherzig die Kollektivierung voran, in deren Zuge Millionen von Bauern verhungern, während seine Schergen die Städte durchkämmen und willkürlich Regimegegner verhaften.

Ossip Mandelstam, einst ein berühmter und angesehner Dichter, ist in Ungnade gefallen und tritt in Moskau in Kaschemmen vor einer Handvoll Gästen auf, um dort seine Gedichte vorzutragen. Bei einem dieser Auftritte begegnen er und seine Frau Nadeschda der jungen, betörend schönen Theaterschauspielerin Zinaida. Es beginnt eine flammende Ménage-à-trois, die der Dichter und die beiden Frauen hinter geschlossenen Vorhängen und verriegelten Türen leben. Bis Ossip Mandelstam eines Abends Nadeschda und Zinaida zu sich ruft, um ihnen ein Gedicht vorzutragen, mit dem er das Volk aufrütteln will: Das Stalin-Epigramm. 16 Verse, von denen jeder einzelne den Tod bedeuten kann.

Dieses Buch ist ein Ereignis: Robert Littell, berühmt für seine Spionage- und Agententhriller, hat eine ungeheuerliche Geschichte niedergeschrieben, die auf einer persönlichen Begegnung beruht und ihn seit 30 Jahren verfolgt. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Roman, der von einem verzweifelten Ringen erzählt, vom unerschütterlichen Glauben an die Macht des Wortes, von bedingungsloser Liebe, von Hoffnung und Verrat.

Moskau 1934: Stalins eiserne Hand hält ein ganzes Land im Würgegriff. Der Herrscher im Kreml treibt unbarmherzig die Kollektivierung voran, in deren Zuge Millionen von Bauern verhungern, während seine Schergen die Städte durchkämmen und willkürlich Regimegegner verhaften.

Ossip Mandelstam, einst ein berühmter und angesehner Dichter, ist in Ungnade gefallen und tritt in Moskau in Kaschemmen vor einer Handvoll Gästen auf, um dort seine Gedichte vorzutragen. Bei einem dieser Auftritte begegnen er und seine Frau Nadeschda der jungen, betörend schönen Theaterschauspielerin Zinaida. Es beginnt eine flammende Ménage-à-trois, die der Dichter und die beiden Frauen hinter geschlossenen Vorhängen und verriegelten Türen leben. Bis Ossip Mandelstam eines Abends Nadeschda und Zinaida zu sich ruft, um ihnen ein Gedicht vorzutragen, mit dem er das Volk aufrütteln will: Das Stalin-Epigramm. 16 Verse, von denen jeder einzelne den Tod bedeuten kann.

„Dass mein Sohn schrieb, wusste ich nicht”: Bestseller-Autor Robert Littell und sein Buch „Das Stalin-Epigramm”

Es gibt wohl keine gnadenlosere Vernichtung eines Diktators durch einen einst von ihm geschätzten Dichter als Ossip Mandelstams „Stalin-Epigramm” von 1934. Es straft den „Gebirgler im Kreml”, den „Mörder und Bauernschlächter” mit offener Verachtung: „seine Finger sind dick und, wie Wuermer, so fett”, „schmalnackige Führerbrut geht bei ihm um”. Aber was Stalin „vermutlich am meisten geärgert hat”, so Robert Littell, dessen Roman „Das Stalin-Epigramm” jetzt auf Deutsch erschienen ist, „war das letzte Wort des Gedichts: ,Wie Himbeeren schmeckt ihm das Töten – / Und breit schwillt die Brust des Osseten‘.” Stalin war Georgier, „aber er soll auch ossetische Vorfahren gehabt haben, und Ossete war ein Schimpfwort, die Osseten, ein wildes Bergvolk, galten als Diebe”.

Robert Littell, 1935 in Brooklyn geboren und jüngst zu Gast in Berlin, hat russisch-jüdische Vorfahren, die um 1880 nach Amerika kamen. „Vielleicht ist es das, was mich seit Jahrzehnten an Russland herumschreiben lässt.” Sein erstes Buch, „The Defection of Arthur Levinter” (1973 dt. „Moskau hin und zurück” oder „Der Springer”), ist eine Spionage-Geschichte um einen amerikanischen Raketenforscher, der sich dem KGB andient, aber weder die Russen noch die Amerikaner wissen, was der Einzelgänger damit will, was beide verunsichert.

Der Roman verkaufte sich gut und wurde mit einigen Preisen geehrt. Es war der Erstling eines ehemaligen Newsweek-Korrespondenten für Osteuropa. Immer wieder hatte Littell für einen Monat in Moskau gelebt. Sieben Jahre lang war er bei Newsweek. Doch an den Moment, als er 1970 genug hatte, kann sich Littell genau erinnern: „Als ich in einer Reportage schilderte, wie ärmlich die Chicanos an der mexikanischen Grenze lebten, dass sie für Hungerlohn arbeiteten, kam ein Leserbrief: Mein Artikel sei interessant, ob ich wisse, wie man an billige Arbeiter käme.”

Littell hatte sich mit anderen Familien kurz zuvor je ein Drittel eines Hauses in Südfrankreich gekauft. Mit gesparten 10 000 Dollar, „damals genug für ein Jahr”, brach der 35-Jährige mit Frau und zwei kleinen Kindern auf, um Schriftsteller zu werden. Gelesen hatte er schon lange. Sein Vater, ein Mathematiklehrer, brachte ihm bergeweise Bücher aus der Bibliothek, aber nach einem Literaturstudium an der kleinen Albert-University in Up State New York, hatte sich Littell aus Geldmangel vier Jahre lang als Navigator und Funker für die Navy verpflichten lassen. Dann war er – als „Chef” des Long Beach Daily Record: „ich war allein im Büro” – in den Journalismus geraten, „aber die Welt beschreiben und eine Welt erschaffen, wie in der Literatur, ist etwas völlig anderes. Man ist für alles selber verantwortlich.”

Doch warum jetzt ein Mandelstam-Roman? Schon während der Arbeit an „Levinter” stieß Robert Littell auf die Erinnerungen von Mandelstams Witwe Nadeshda und war beeindruckt von dieser Frau, „die alle Gedichte Mandelstams auswendig gelernt hatte, um sie zu retten”. 1979 gab ihm ein Moskauer Freund die Telefonnummer. „Ich rief an, sie empfing mich. Während sie von einer Horde junger russischer Dichter umsorgt wurde, sprachen wir. Sie sah alt aus, älter als ihre noch nicht achtzig Jahre. Kurz danach ist sie gestorben. Aber als ich ging, sagte sie mir den Satz, der mich drei Jahrzehnte lang nicht losgelassen hat: ,Don’t speak english in the hallway‘.”

Die Zeit, in der so etwas wirklich verhängnisvoll werden konnte, „war vorbei”, so Littell. „Aber die alte Dame lebte nicht in der Gegenwart. Ihr Satz erinnerte mich an die Geschichte des Besuchs von Isaiah Berlin bei der Dichterin Anna Achmatowa 1946 in Petersburg. Berlin hatte seine Adresse bei der Botschaft hinterlassen. Churchills Sohn Randolph tauchte im Hof auf und rief nach ihm. Für Achmatowa, die gerade etwas mehr Freiheiten genoss, bedeutete das neue Repressionen.” Am Ende des „Stalin-Epigramms” erzählt Littell von seinem Besuch bei der Witwe des Dichters, aber er bettet ihn ein in den Roman: Littell und Nadeshda Mandelstam treten als fiktive Figuren auf.

Das gibt dem Roman etwas leicht Konstruiertes, das den historischen Stoff mit Spekulativem durchsetzt. „Es ist natürlich heikel, bekannte Persönlichkeiten auftreten zu lassen”, meint Littell. „Aber es ist ja historisch vieles unklar, und solche Lücken halte ich immer für die Chance der Fiktion: dort weiterzumachen, wo die Geschichtschreibung nicht weiter kommt. Man weiß nicht, wer Mandelstam und sein Stalin-Epigramm wirklich verraten hat. Ich habe das einer fiktiven Frau zugeschoben, die mit Mandelstams in einer Ménage-à-trois lebt, was vorgekommen ist, aber nicht genau so. Man weiß auch nicht, ob sich Stalin und Mandelstam wirklich getroffen haben. Man weiß nur, dass Stalin, der in Georgien Gedichte veröffentlicht hatte, Mandelstam lange geschätzt hat. Bei mir treffen sich die beiden.”

Vor sieben Jahren erschien Littells Weltbestseller „The Company”, eine spannende CIA-Saga. War es schwieriger, einen „seriösen” Roman zu schreiben?” „Nein, das ist ein Missverständnis. Es ist ja nicht mein erster ,Nicht-Geheimdienstroman‘. Ich habe immer wieder solche Bücher geschrieben, nur sind die anderen bekannter. ”

Es ist ein kleines Paradox, dass Robert Littell – ein linker Liberaler, der nach Europa ging, als Nixon an der Macht war und die Tage zählte, bis Bush abtrat – als Autor von Romanen zum Kalten Krieg bekannt geworden ist. Das Paradox scheint sich vom Vater auf den Sohn übertragen zu haben. Als Jonathan Littell, der mit seinem aus der Perspektive eines SS-Offiziers erzählten Roman „Die Wohlgesinnten” berühmt wurde, von seiner politischen Tätigkeit erzählte, etwa der von Moskau aus organisierten Hilfe für tschetschenische Kriegsopfer, wurde gefragt: Ist das Charity-Engagement aus Hollywood?

Doch die Menschenrechts-Aktivitäten Jonathan Littells passen gut in die Familientradition: „Vor zwei Jahren”, erzählt Robert Littell, „war ich mit meiner zweiten Frau, einer französischen Malerin, in Israel. Sie hat mit anderen zusammen Friedenstauben auf die palästinensische Seite der Mauer gemalt. Palästinensische Frauen haben uns Tee und Kekse gebracht. Ich glaube, sie haben verstanden, was wir wollen. Auch diese Mauer wird fallen. Im Grunde weiß jeder in Israel: die einzige dauerhafte Garantie für einen israelischen Staat ist ein palästinensischer.”

Und ist es schwierig, wenn Vater und Sohn beide Schriftsteller sind? Hat der Vater dem Sohn geholfen? Robert Littell lacht. „Nein. Ich wusste gar nicht, dass er etwas schreibt. Wie ich ist er einer, der nicht über alles redet. Aber als das französische Manuskript fertig war, habe ich es gelesen und dann dem Agenten Andrew Nurnberg gegeben, der großen Anteil an dem Erfolg hat. Man musste schon Mut haben, um zu glauben, dass sich dieses Buch durchsetzen würde.”

Kein Zufall ist es jedenfalls, dass Jonathan Littells Buch zuerst auf Französisch erschien. Wenn Robert Littell spricht, schleichen sich immer wieder französische Wörter in sein Amerikanisch ein. Aber Nixon ist tot, Bush ist weg und auf einmal stehen sich Obama und Sarkozy gegenüber. Zeit, aus der Dordogne, wo Littell nun lebt, zurück zu kehren? „Ach nein”, meint er lächelnd. „Sarkozy kann ich nicht ernstnehmen. Der hat zu wenig Macht. Der stört mich nicht.” HANS-PETER KUNISCH

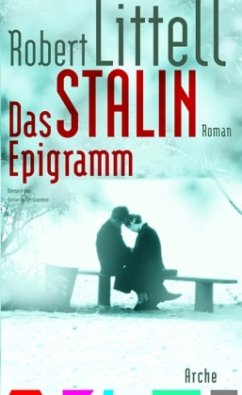

ROBERT LITTELL: Das Stalin-Epigramm. Roman. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Arche-Verlag, Zürich. 397 Seiten, 22 Euro.

„Als ich ging, sagte Nadeshda Mandelstam zu mir: ,Don’t speak english in the hallway‘ ”

„Man weiß, dass Stalin, der selbst Gedichte veröffentlicht hat, Mandelstam lange schätzte”

„Mein Sohn Jonathan ist wie ich jemand, der nicht über alles redet”

Robert Littell Foto: Maurice Rougemont / Opale

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Der Thrillerautor Robert Littell erteilt dem russischen Avantgardedichter Ossip Mandelstam, der vor siebzig Jahren im Gulag ums Leben kam, das Wort.

Angenommen, es wäre wahr: Ein Diktator weint, denn er hat ein Gedicht gelesen, das ihn tief bewegt. Es spricht von verhungernden Bauern und einem Georgier, dem das Töten dieser Bauern "wie Himbeeren" schmeckt. Der Diktator will den Dichter bestrafen, doch er kann seine Worte nicht ungeschehen machen. Er ein Bauernschlächter? Der Diktator grübelt, seine Autorität wankt, und deshalb wankt bald seine mörderische Entourage. Die Barbarei, das ist die Moral der Geschichte, demontiert sich selbst und landet auf dem "Müllhaufen der Geschichte". Die Kultur aber setzt sich schweigend auf den Thron der Zivilisation.

Immer wieder haben Menschen auf diese Weise an die Kraft der Worte geglaubt. Sie haben sich ihnen existentiell verschrieben wie der russische Avantgardedichter Ossip Mandelstam, dessen Benennungsextremismus ihn direkt in Stalins Visier und von dort in den todbringenden Gulag führte: das Schicksal eines Wortmenschen, der aufschrieb, was er sah, und nicht das, was er sehen sollte. Robert Littell, Autor von fünfzehn Spionageromanen, Kalte-Kriegs-Reportagen und politischen Interviews, hat Mandelstam jetzt, mehr als siebzig Jahre nach dessen Deportation, das Wort erteilt.

Mit dem Entzug von Worten hatte alles begonnen. Viele halten Mandelstam, der damals in Moskau ein Bohemienleben führte, noch heute für eine der bedeutendsten lyrischen Stimmen seiner Generation. Mandelstam, erfolgsverwöhnt, eitel und poetoerotisch, liebte es, vor Freunden zu lesen. Littell lässt ihn als Homo poeticus auftreten - Mitte der dreißiger Jahre allerdings nur noch vor elf Zuhörern. "Ich dachte, Madelstam wäre tot", sagt eine Passantin zu Beginn des Buchs. "Tot, aber noch nicht begraben", erwidert der Dichter, dessen größtes Vergehen nicht in besagtem Stalin-Epigramm "Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr" gelegen hat, für das Mandelstam 1934 in die Verbannung geschickt wurde, sondern in seiner Verweigerung jeder weiteren Anteilnahme am Schicksal des großen Generalsekretärs - zumindest in der Version Robert Littells.

Wahr ist: Künstlerkollegen wie Pasternak und Schostakowitsch haben Stalin ganze Werke gewidmet, während Mandelstam es vorzog, ihn als wurstfingrigen "Gebirgler" zu verspotten. Wahr ist allerdings auch, dass Mandelstam, nachdem er 1937 aus der Verbannung zurückgekehrt war, seinen Ruf mit einer Stalin-Ode zu rehabilitieren versuchte. Über deren literaturgeschichtlichen Stellenwert streiten sich Philologen und Biographen bis heute. Es scheint nicht ausgemacht, dass das Mandelstam-Bild, das seine Witwe Nadeschda Jakowlewna in ihren Memoiren gezeichnet hat, nämlich das eines Märtyrers, der für seine Überzeugungen zu sterben bereit war, die Sache angemessen trifft. Immerhin lässt Littell ihn sagen: "Ich tauge nicht für den politischen Kampf... Ich neige zur Geste." Es ist mit guten Gründen anzunehmen, dass Mandelstam eher die verordnete Bedeutungslosigkeit seiner Werke als das Schicksal der zwangskollektivierten Bauern zu schaffen machte. Doch diesen Umstand konnte Littell bei seiner Recherche nach eigenem Gusto gewichten.

Er ist als Thrillerautor eine Spannungsquelle für Millionen von Lesern und versteht es, Stoffe so zu dramatisieren, dass sie den Massengeschmack nicht überfordern. So geschieht es, dass trotz der historischen Vorlage, trotz der real existierenden Verbrechen, die im Namen der Revolution begangen wurden und die hier durchaus bewegend geschildert sind, eine Verkitschung der Mandelstam-Story nicht ausbleibt. Littell dichtet dem Helden eine Dreiecksbeziehung an. Später ist von Musen und Erektionsstörungen die Rede, und Künstlerpathos ist das Schmiermittel zwischen den Kapiteln. All dies soll erwähnt sein, weil es der Vorlage viel von ihrer existentiellen Ambivalenz nimmt. Littell macht aus dem Fall Mandelstam ein Fanal. Hier zeigt sich der Wahnsinn stalinistischer Willkür und Paranoia. In fiktiven Sequenzen lässt er Generalsekretär und Dichter aufeinandertreffen. Stalin will ein Gedicht, bekommt es erst nicht, dann doch in Form einer Ode, wittert darin aber wieder nur Spott, was zu Mandelstams zweiter Verhaftung führt. 1938 stirbt der Künstler an Hunger, Typhus oder Herzversagen in einem Gulag bei Wladiwostok. Sein Werk überlebte, weil seine Frau Nadeschda alles auswendig lernte.

Vielleicht ist es Zufall, dass Robert Littell, dessen Sohn Jonathan vor zwei Jahren mit einem hochumstrittenen Naziroman schlagartig Berühmtheit erlangte, nun ausgerechnet über Stalin schreibt. Vielleicht ist es aber auch eine Frage der Kontinuität. Littell der Ältere ist spezialisiert auf Agententhriller, die im Kalten Krieg spielen. Am besten funktioniert "Das Stalin-Epigramm" deshalb immer dann, wenn es geheimdienstlich wird. Die Ab- und Verhörszenen gehören zum Packendsten, was seit Solschenizyn über den sowjetischen Justiz- und Lageralltag geschrieben wurde - von zermürbenden Befragungen bis hin zu Scheinhinrichtungen, wie auch Ossip Mandelstam sie 1934 erfahren haben mag.

Mit der "Explosionskraft" eines Gedichts war der Dichter damals angetreten, jenes Regime in die Knie zu zwingen, das ihm mit der sozialistisch-realistischen Doktrin die Existenzberechtigung als Künstler entzog. Am Ende wird er selbst bezwungen. Er flieht in die Zitadelle seiner Gedichte. Bald folgt die physische Kapitulation: Tod durch Erschöpfung, Typhus oder Herzversagen. Das ist die bittere Essenz dieser wahren Geschichte. Aber Littell will sie dem Leser in ihrer Illusionslosigkeit nicht zumuten. So lässt er Stalin im letzten Absatz mehrfach gegen eine Panzerglasscheibe schlagen und rufen: "Dieser Scheißkerl! Was soll ich jetzt machen?" Ob Stalin nun tatsächlich eine Obsession mit dem Dichter Mandelstam hatte und nicht darüber hinwegkam, ausgerechnet von ihm verschmäht zu werden, sein fiktiver Kunstverstand wirkt am Ende nicht nur furchtbar obszön, sondern auch literarisch pietätlos.

KATHARINA TEUTSCH

Robert Littell: "Das Stalin-Epigramm". Roman. Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence. Arche Literatur Verlag, Zürich/Hamburg 2009. 397 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Folgerichtig sind es vor allem die geheimdienstlichen Szenen, die Katharina Teutsch bei der Lektüre fesseln. Schließlich ist Robert Littell als Autor von Agententhrillern bekannt geworden. Für Teutsch hat der Autor in diesen Momenten das Format eines Solschenizyn. Wenn Littell Ossip Mandelstam, neben Stalin die Hauptfigur im Buch, mitunter etwas kitschig als Homo poeticus mit Erektionsstörungen auftreten lässt, weniger als Märtyrer, verbucht Teutsch dies als Kollateralschaden der Literarisierung einer historischen Vorlage. Littells Versuch, die bittere Essenz der wahren Geschichte, Mandelstams Tod im Gulag, mit Stalins Obsession für den Dichter und sein Werk abzufedern, hält die Rezensentin allerdings für obszön und "literarisch pietätlos".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH