Eine pechschwarze Regennacht in einer iranischen Kleinstadt, ein altes Haus. Der Colonel hängt seinen Gedanken nach.

Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten Khomeinis angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die

Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Und im Haus sind Geheimnisse verborgen: Ein Sohn versteckt sich im Keller, gepeinigt von den Albträumen seiner Erinnerungen. Da klopft es an die Tür. Der Colonel wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft

Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten Khomeinis angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die

Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Und im Haus sind Geheimnisse verborgen: Ein Sohn versteckt sich im Keller, gepeinigt von den Albträumen seiner Erinnerungen. Da klopft es an die Tür. Der Colonel wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft

Mahmud Doulatabadi ist der wichtigste iranische Autor der Gegenwart. Sein 1983 verfasstes Historiendrama "Der Colonel" durfte dort bis heute nicht erscheinen.

Es ist eine shakespearesche Inszenierung, ein düsteres Historiendrama, bei dem sich Jahrhunderte Geschichte zum blutrünstigen Geschehen einer einzigen finsteren Nacht verdichten. Es regnet, es ist kalt, die Kleider kleben an den Körpern, an den lebenden und an denen der Toten. Gräber werden im Dunkeln geschaufelt. Das einzige gleißend-grelle Licht verströmen die allgegenwärtigen Märtyrerdenkmäler. Zu Beginn der Handlung steht die überstürzte Grablegung der Leiche einer jungen Frau, ein Kind noch, hingeschlachtet und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Am Ende treten die Helden der Geschichte von der Bühne ab, ihre abgehackten Köpfe mit blutverkrustetem Haarschopf unterm Arm. In den Akten dazwischen erleben wir eine Hiobstragödie, einen Vater, der hilflos zusehen muss, wie eine Toten-Seilschaft aus alten Regimeschergen und neuen Revolutionswächtern in vereinter Grausamkeit und mit atemberaubendem Tempo seine fünf Kinder vernichtet.

Wir sind im Jahr 1980 in einer iranischen Provinzstadt. Das Land ist im Krieg und in Aufruhr. Eine Schreckensherrschaft ist zerfallen, die nächste folgt auf dem Fuß. Im Zentrum des Grauens steht die Familie eines in Unehren aus der Armee des Schahs entlassenen Offiziers. Als Patriot hatte er sich geweigert, an der Niederschlagung des Aufstandes in der Provinz Dhofar im Oman 1973 teilzunehmen, einem Stellvertreterkrieg, den der Schah im Auftrag Großbritanniens und Amerikas führte. Nach seiner Rückkehr begann der Niedergang seiner Familie, die im Strudel der Revolution endgültig in den Abgrund gerissen wird. Dabei ist dieser unglückselige Vater weder Held noch Opfer, sondern selbst ein Mörder - seiner eigenen Frau.

Das Drama hatte sich in den engen Fesseln patriarchalischen Denkens abgespielt, vor den Augen des ältesten Sohnes ersticht er die Mutter seiner fünf Kinder. Im Gefängnis begegnen sich Vater und Sohn nach Jahren wieder. Amir verkörpert den zögernden hamletschen Intellektuellen, einen Anhänger der vom Schah verfolgten kommunistischen Tudeh-Partei, der im Zuge der Revolution freikommt, nur um sich im Keller des väterlichen Hauses zu verbergen und in Depressionen zu verfallen. Während eines Verhörs hatte er seine Frau ein letztes Mal gesehen, geschunden von den Folterern des iranischen Geheimdienstes. Danach verliert sich ihre Spur. In dieser Nacht sitzt ihm sein Peiniger von einst gegenüber, untergetaucht bei seinem Opfer will er sich hier in Ruhe einen "Busch von Barthaaren ins Gesicht kleben", um dem neuen Unrechtsregime seine Dienste anzutragen. Amirs kleine Schwester sympathisiert mit den Volksmudschahedin, dem Rückgrat der neuen islamischen Machthaber. Nachdem sie im Keller des Hauses den Folterknecht des Schah-Regimes entdeckt hatte, lässt dieser sie auf perfide Weise eliminieren.

Auch der zweitälteste Sohn ist tot. Als Anhänger der nichtmuslimischen Volksfedaijin war er den Gottesmännern nur anfangs eine nützliche Speerspitze gegen den Schah. Masud, der jüngste, kehrt im Sarg aus dem Krieg gegen den Irak zurück. Nicht verloren, nur im Unglück ist die ältere der Schwestern, die als Ehefrau eines sadistischen Wendegewinnlers die Hölle auf Erden erduldet, vor der sie ihr Vater nicht bewahren kann und will. Ihr Mann verrichtet auch unter den neuen Diktatoren seine Henkersarbeit und lässt die "Schlangen im Volk", die Kinder, Brüder, Nachbarn und Freunde sein können, töten.

Er fange gar nicht an zu schreiben, bevor er seine Figuren nicht gesehen habe, sagte der 1940 im Nordosten Irans geborene Mahmud Doulatabadi vor einigen Jahren in einem Interview. Der Sohn eines mittellosen Handwerkers schlug sich jahrelang als Tagelöhner durch und verschlang nebenher die Werke der Weltliteratur. Mit zwanzig gelang ihm die Aufnahme in die Teheraner Theaterakademie. Vierzehn Jahre arbeitete er als Schauspieler, bis er 1975 während einer Gorki-Aufführung von der Bühne abgeholt und für zwei Jahre inhaftiert wurde. Bereits in den sechziger Jahren hatte Doulatabadi zu schreiben begonnen, sein dreitausend Seiten umfassendes Epos "Kelidar" von 1983, das 1999 auf Deutsch erschien, über einen Nomadenstamm brachte den Durchbruch. Heute gilt Doulatabadi als wichtigster Vertreter der zeitgenössischen iranischen Literatur und einer der wenigen iranischen Autoren, deren Stimme aus Iran in die Welt hinausdringt.

Mit dem bereits 1983 verfassten Roman "Der Colonel", der in Iran bis heute nicht erscheinen konnte, legt Doulatabadi abermals ein Werk von erschütternder Radikalität vor, das kompromisslos modern und zugleich der reichen persischen Erzähltradition verpflichtet ist. Surreal, kafkaesk, geisterhaft mutet die Szenerie an. Keller, Gefängniszellen, Leichenhäuser, Friedhöfe, Marktplätze, auf denen Massenexekutionen zelebriert werden, bilden eine Schauerlandschaft. Folterszenen, Verhöre, Bekenntnisse gehen unter die Haut. Atemlos, kataraktisch bricht die Tragödie herein, vornehmlich erzählt im Bewusstseinsstrom des Colonels und in den Monologen seiner Kinder, in die sich zahlreiche Figuren der iranischen Geschichte gleichsam als Geister hamletscher Väter mischen - der Begründer des modernen iranischen Staatswesens, Amir Kabir, der einstige Premier Mohammed Mossadegh, 1953 mit Hilfe der Amerikaner vom Schah gestürzt, Führer von kommunistischen Parteien und politischen Bewegungen, und schließlich das militärische Vorbild des Colonels, Mohammad Taghi Pessian. Dieser widersetzte sich standhaft den Briten und Russen und wurde am Ende von Widersachern aus dem eigenen Lager erschossen und geköpft, wie wir dem erhellenden Nachwort des Übersetzers entnehmen, das wie das Glossar hilfreich für die Leser hierzulande sein dürfte. Die rollenden Schädel sind es am Ende, die das Geheimnis bewahren: lieber zweifeln und irren, als kopflos durch die Geschichte marschieren und den vermeintlich gerechtesten aus der Reihe der Henker applaudieren. Nur nicht immer wieder der Chimäre des Revolutionären hinterherlaufen, nur nicht immer wieder mit dem Blut der Massen das Fundament einer neuen Diktatur gießen.

Pessimismus sei kein prägendes Element der iranischen Literatur, hatte Doulatabadi einmal bemerkt, nur Bitterkeit, eine bittere Realität. Im Angesicht der Katastrophe bleibt nichts, als auf eine persische Tugend zurückzugreifen: erzählen, um sich selbst zu retten, wie einst Scheherazade. Erzählen gegen die "kalte, bleierne Zeit", wie es im Buch heißt, Nacht um Nacht.

SABINE BERKING

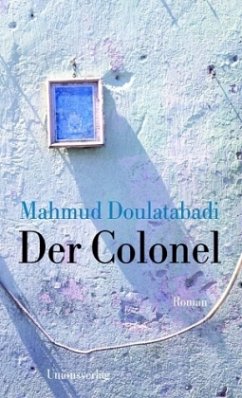

Mahmud Doulatabadi: "Der Colonel". Roman. Aus dem Persischen und mit einem Nachwort von Bahman Nirumand. Unionsverlag, Zürich 2009. 215 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nachrichten aus dem beschädigten Leben: Der iranische Autor Mahmud Doulatabadi und sein Roman „Der Colonel”

Wie viel hält ein Mensch aus? Gleich am Anfang des Romans läutet es mitten in der Nacht. Der aus der iranischen Armee ausgeschlossene Colonel wird von zwei Dunkelmännern abgeholt. Er erfährt, dass eine seiner Töchter tot ist. Er soll sie selber begraben, es muss schnell gehen. Der Teenager-Sohn kommt als Märtyrer der islamischen Revolution um. Eine andere Tochter ist mit einem brutalen Anhänger des Regimes verheiratet. Amir, der ältere Sohn, lebt seit einiger Zeit im Keller und schweigt. Auch, weil er, was allmählich herauskommt, beobachten musste, wie der Colonel seine Frau erschoss, weil sie oft fremdging und betrunken nach Hause kam.

Der Colonel, einst ein angesehener liberaler Offizier und Anhänger des Reformers Mossadegh, ist keine einfache Sympathiefigur. Aber weil Doulatabadi ihn von vorneherein als Wrack konzipiert,als einen, der alles verloren hat, folgt man seinem aussichtslosen Versuch, bei allem um ihn herum und zugleich in ihm wachsenden Wahnsinn „Ruhe” zu bewahren, sich gerade noch aufrecht zu halten. So makaber es klingt: in der Atmosphäre des Terrors, die das Buch über die Figur des traumatisierten Colonel eindringlich aufbaut, bedeutet sein eigener hilfloser Mord nur eine weitere Tote.

Dass Doulatabadi, 1940 im Dorf Doulatabad geboren, heute als der angesehenste iranische Schriftsteller gilt, ist ihm wirklich nicht an der Wiege gesungen worden. Als Kind war er Hirte und Landarbeiter an den Rändern der großen Salzwüste, im Alter von dreizehn Jahren verließ er sein Dorf, um als meist obdachloser Friseur, Kartenkontrolleur im Kino und Zeitungsanzeigensammler sein Brot zu verdienen, nebenbei die Schule zu besuchen, jedes erhältliche Buch zu lesen und schließlich in die Teheraner Theaterakademie aufgenommen zu werden.

Im Jahr 1969 veröffentlichte Doulatabadi seine erste Erzählungssammlung, 1983 das im Original dreitausend Seiten starke Epos „Kelidar”. Es ist, wie anfangs fast alles von Doulatabadi, im ländlichen Raum angesiedelt ist, und machte ihn berühmt. Daraufhin wagte er, vor einem Vierteljahrhundert, fünf Jahre nach der Revolution des Jahres 1979, den Sprung in die Aktualität und begann, die Geschichte des Colonels zu schreiben. Doch brach er die Arbeit daran immer wieder ab, bis er den Roman schließlich im vergangenen Jahr vollendete. Die jetzt erschienene deutsche Übersetzung ist die Welt-Erstveröffentlichung. In Iran hat die Zensur das Buch verständnisinnig als große Kunst eingeschätzt, aus der man nichts streichen könne, die man also insgesamt verbieten müsse.

Das ist, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, nicht unverständlich. Obwohl es dem Buch nicht um den Bezug einer politischen Position geht. Die im Text sichtbare Zersetzung der Familien und Charaktere durch die Staatsgewalt – angefangen bei den Auswirkungen der USA-gestützten Diktatur des Schahs, über diejenige der Chargen Chomeinis bis hin zu den heutigen Nachfolgegefechten, spricht, tief pessimistisch, jeder Idealisierung einer der vorhandenen politischen Richtungen Hohn.

Die finsterste Figur des Buchs, ein ehemaliger Geheimpolizist und Folterer in Diensten des Schahs, der nach der Revolution bei Amir, einem alten Bekannten, im Haus des Colonels Schutz sucht, lacht nur, als Amir vermutet, er sei jetzt am Ende: „Mein lieber Junge. Die politische Polizei ist wie die Religion. Hast Du jemals erlebt, dass die Religion ausgerottet wurde? Es ist schon möglich, dass eine neue Gruppe nach oben kommt, aber sie wird die Wurzeln ihrer Vorgänger nie beseitigen können.”

Für den Geheimpolizisten, der bei den Islamisten Arbeitsmöglichkeiten finden wird, ist dieser Befund eine Überlebensgarantie. Er macht aber zugleich jeden Gedanken an eine grundlegende Wandlung im Staat zur Illusion. Vermutlich ist es der Geheimagent, der den Tod der Tochter, die der Colonel begraben muss, zu verantworten hat – sie hatte das Versteck des Folterers verraten wollen.

Im Zürcher Unionsverlag gibt es vier Bücher von Mahmud Doulatabadi. Vom Publikum werden sie durchaus wahrgenommen. Aber es ist nicht untypisch, dass der deutsche Literaturbetrieb mit dem ländlichen Setting der bisherigen Romane wenig anfangen konnte. Jetzt hat Doulatabadi das zweifelhafte Glück, mit dem neuen Buch einen städtischen, beinahe „europäischen” Charakter zu durchleuchten und gleichzeitig während einer international wahrgenommenen Krise im Iran zu erscheinen.

Man kann hoffen, dass dieser Zugewinn an Aufmerksamkeit keine Eintagsfliege der politischen Aktualität bleiben wird. „Der Colonel” ist noch in der deutschen Übersetzung ein literarisch über weite Strecken herausragendes Buch. Man merkt dem Roman seine jahrzehntelange Entstehungsdauer an. Ab und zu gibt es im Handlungsverlauf Brüche, die man nicht brillant nennen kann. Das gilt etwa für die Passagen, in denen Amir auf einmal zur zweiten Hauptfigur wird. Aber das wird von den Stärken des Buchs mehr als aufgewogen.

Wesentlich ist, dass es trotz aller politisch-historischen Relevanz, kein Repräsentations-Werk geworden ist. Der Übersetzer Bahman Niroumand schlüsselt in seinem informativen Nachwort auf, welches Kind welcher politischen Strömung zuzuordnen sei. Das ist sehr hilfreich, aber die Figur des Colonels selbst ist in ihrer makabren Doppelbödigkeit derart überzeugend von innen heraus gestaltet, dass schon ihr Blick auf die Kinder und die Verwicklungen, in die sie geraten, sie zu wichtigen Figuren macht, unabhängig von ihrer genauen Verortung in der politischen Geschichte Irans.

Die eigentliche Glanzleistung des Romans ist jedoch die sprachliche Umsetzung der in der Wirklichkeit gut begründeten Paranoia, die den Colonel ergriffen hat. Seine flackernde Wahrnehmung, seine beginnende Persönlichkeitsspaltung, geben dem Buch eine gewaltige innere Spannung. Schon auf den ersten Seiten, in denen er wie abwesend auf das nächtliche Klopfen der „Beamten” reagiert. Dann öffnet er: „Der Colonel war von Kopf bis Fuß erfüllt von Fragen. So, wie er im Regen stand, mit gespreizten Schultern, dem Buckel im Rücken und erstarrtem, verängstigtem Blick, sah er aus wie ein von ungeschickter Hand gekritzeltes Fragezeichen.” Schon hier sieht man Doulatabadis Fähigkeit zur geschliffenen Differenzierung, seine gleichzeitige Begabung für einfache, kraftvolle Bilder. Etwa das sich leitmotivisch wiederholende des Colonels, der alleine mit einer, beim verhassten Schwiegersohn geliehenen Schaufel durch die Nacht zieht, um seine eigene Tochter zu begraben.

Je länger des Buch dauert, desto größer wird die in Macbethsche Dimensionen vorstoßende Verwirrung des Colonels, sein Wahn. Was auch damit zu tun hat, dass er sich, auf Geheiß seines Schwiegersohns, einmal öffentlich von den Verfehlungen seiner Kinder lossagen muss. Dabei resümiert er mit bitterem Sarkasmus: „Der Colonel dachte, wenn es gelingen würde, die Jugend aus dem Leben der Menschen zu tilgen, dann hätten die Machthaber, die Ausbeuter, die Plünderer, keine Sorgen mehr.” Aber es geht nicht, die 18- bis 30-Jährigen einfach zu töten. „Sie brauchen die Jungen. Wer würde für sie in den Kampf ziehen?” HANS-PETER KUNISCH

MAHMUD DOULATABADI: Der Colonel. Aus dem Persischen und mit einem Nachwort von Bahman Niroumand. Unions-Verlag, Zürich 2009. 223 Seiten. 19,90 Euro.

Der iranische Autor Mahmud Doulatabadi Foto: Doris Poklekowski

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Tief beeindruckt ist Angela Schader von Mahmud Doulatabadis Roman "Der Colonel", der die bedrückende Vergangenheit Irans vor Augen führt. Das Buch spielt hauptsächlich Anfang der 80er Jahre und erzählt von einem Colonol, der schon unter dem Schah seiner Offizierswürden beraubt wurde und nun ein Kind nach dem anderen verliert: durch Folter, die Geheimdienste oder als Märtyrer der Revolution. Für westliche Leser ohne besonderes Vorwissen der iranischen Geschichte sei der Roman zwar schwer zu lesen, sie empfehle aber dennoch, auf das erklärende Vorwort des Übersetzers erst später zurückzugreifen und sich ganz der alptraumhaften Atmosphäre zu überlassen, die ein eindrückliches "Panorama iranischer Seelenqual" entfalte, so die Rezensentin. Sie lässt noch wissen, dass das Originalmanuskript von der Zensur Teherans bislang nicht zum Druck freigegeben wurde und macht dafür die "vernichtende" Bilanz verantwortlich, die Doulatabadi aus der iranischen Geschichte zieht sowie die Tatsache, dass die beiden "wendigsten Opportunisten" im Roman die Namen "Allah" und "Rasul" tragen, wobei letzterer ein Beiname des Propheten Mohammeds ist.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Die unerbittliche Entschiedenheit, mit der Doulatabadi diese hoch verdichtete Gesamtatmosphäre herstellt, macht seinen jüngsten Roman zu einem außerordentlichen Werk. Die jüngeren Epochen der iranischen Geschichte schieben sich ineinander zu einem einzigen Bild des blutigen Scheiterns. Und es sind die widersprechendsten Empfindungen, die der Rückblick auf diese Unheilsgeschichte auslöst: Zorn, Scham, Resignation. Als zugleich großes, doch hochkonzentriertes und grelles Tableau einer selbstdestruktiven Geschichte markiert der Colonel einen historischen Tiefpunkt, der nur eine Forderung erlaubt: Das muss überwunden werden, derlei darf sich weder fortsetzen noch wiederholen. Dieser Roman hat das Zeug dazu, als ein starkes, unwiderstehliches Signal zu wirken. Für uns ist das Buch eine erschütternde Lektüre. Für iranische Leser wäre es womöglich eine verändernde.« Eberhard Falcke Die Zeit