Drei Männer werden nachts in der Lower East Side von zwei dunkelhäutigen Jugendlichen überfallen. Einer der drei wird erschossen, die Täter fliehen. Der Hauptzeuge, Eric, verstrickt sich bei der Polizei immer tiefer in Widersprüche. Detective Matty Clark kommen jedoch bald Zweifel an seiner Schuld. Richard Price lässt in seinem in den USA hymnisch gefeierten Bestseller die Fassade des strahlenden, 'neuen' New Yorks bröckeln und zeigt die dahinter liegenden Risse, die unter dem Glamour verborgene Macht und Gewalt. "Nicht heute Nacht" ist ein Röntgenblick auf die Lower East Side, ein großer Roman von einem meisterhaften Gegenwartschronisten.

Leben und Sterben in Manhattan: Richard Price, einer der Autoren der Kultserie "The Wire", reist mit seinem Roman "Cash" durch Deutschland - einem Buch, das nicht nur Politiker lesen sollten.

Ab und zu erscheint ein Roman, der die Wunden der Zeit bloßlegt, ohne auf seiner Diagnose herumzureiten. Der die richtigen Fragen stellt, ohne sich anzumaßen, die Antworten bereits zu kennen. Ein Buch, das die Vorteile der Fiktion gegenüber der Realität nutzt, ohne sie auszunutzen. Man könnte auch sagen: ein Buch, das die klischeehafte Vorstellung mit dem Leben konfrontiert.

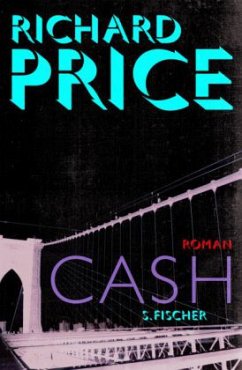

Einen solchen Roman hat der New Yorker Schriftsteller Richard Price vor zwei Jahren mit "Lush Life" veröffentlicht; an Aktualität hat das Werk seither nur gewonnen. Präsident Obama hat es im letzten Sommerurlaub gelesen, und jetzt können auch deutsche Politiker nachziehen. Denn vor wenigen Tagen ist das Werk unter dem Titel "Cash" im S. Fischer Verlag auf Deutsch erschienen. Mit finsterem Realismus erzählt Price aus einer Welt, die keinen Regeln gehorcht - oder wenn, dann höchstens solchen, die niemand mehr versteht. Der Roman beleuchtet das untere Ende Manhattans, genauer: die Lower East Side, ein sogenannter Schmelztiegel der Kulturen, Ethnien und Schichten, in dem sich indes schon lange nichts mehr mischt. Die schicke Bar, wo sich die Reichen abends die Klinke und das Koks in die Hand geben, liegt nur wenige Blocks entfernt von der heruntergekommenen Wohnsiedlung, wo die kleinen Kriminellen mit den großen Kalibern es entweder miteinander oder mit frustrierten Polizisten zu tun bekommen. Hier auf das Gesetz des Stärkeren zu pochen würde voraussetzen, dass tatsächlich irgendwer in der besseren Position ist. Aber im Grunde steckt hier jeder in der ein oder anderen Zwangslage; die meisten ziehen es nur vor, nicht darüber nachzudenken.

Man könne sich das vorstellen "wie in einem dieser riesigen Aquarien", sagt Richard Price, "wo alle möglichen Fische im Kreis schwimmen, scheinbar, ohne einander wahrzunehmen. Aber wehe, ein kleiner Fisch rempelt versehentlich den Hai an." Oder, mit dem Protagonisten seines Buches ausgedrückt: "Die Menschen in dieser Stadt sind Gaffer, dachte er, und ich bin der Autounfall."

Jener Eric Cash, dem die deutsche Fassung ihren mehrdeutigen Titel verdankt, ist Mitte Dreißig und arbeitet im "Berkman", einem angesagten Restaurant der Lower East Side. Wegen Drogenhandels hatte er schon mal mit der Polizei zu tun, seine Freundin hat er bereits eine ganze Weile nicht mehr gesehen, und vom Trinkgeldtopf des Abends zweigt er sich regelmäßig einen Batzen ab. Auf einer Zechtour mit einem Kollegen, dem Barkeeper Ike, werden sie zu Opfern eines Raubüberfalls, bei dem Ike erschossen wird. Er hatte zu dem Jungen mit der Pistole gesagt: "Heute nicht, mein Freund." Verbalen Selbstmord nennt die Polizei so etwas. Eric ist kein Held, er war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Als man ihn vernimmt, verstrickt er sich in Widersprüche und gerät in ein Netz von Verdächtigungen, Anschuldigungen und Verzweiflung.

"Lush Life" ist kein zynischer Titel. Tatsächlich handelt der Roman vom wild wuchernden Leben der Lower East Side im Jahr 2002; ein Mikrokosmos, der sich als Metapher für die Gegenwart eignet. Doch nicht allein deshalb wird ihm auch hierzulande besondere Aufmerksamkeit zuteil, sondern weil der Roman gewissermaßen das literarische Pendant zur hochgelobten amerikanischen Fernsehserie "The Wire" darstellt. Wo die Serie über fünf Staffeln den Zerfall der Stadt Baltimore als Panoramagemälde vorführte, ist "Cash" das fünfhundertseitige Porträt eines entwurzelten Viertels in feinster Miniaturmalerei.

Man muss dieses Werk, bei dem sich ein Verhör schon mal über Dutzende von Seiten erstreckt, das sich auf keine Seite schlägt, keine Gerechtigkeit sucht und keine Moral zu verkünden hat, nicht zur neusten Great American Novel hochstilisieren. Doch wer es aushält, am Ende einer Geschichte zu ahnen, dass dies nur eine unter Millionen möglichen war, dass der Autor da, wo er aufhört, ebenso gut erst hätte anfangen können, dass es, kurz gesagt, immer so weitergeht - der wird "Cash" schätzen für seine Komplexität, seine Vielschichtigkeit, den Mut zur Trostlosigkeit und die konsequente Weigerung des Autors, den Ereignissen eine Logik aufzudrücken, die ihnen nicht innewohnt. "Cash" ist kein Krimi, sondern eine literarische Großreportage aus dem trüben Aquarium der amerikanischen Gesellschaft. Es ist ein schöner kleiner Sarkasmus, dass Richard Price gerade in dieser Woche, da "Sex and the City 2" in die Kinos kommt, auf Lesereise in Deutschland ist. Ein krasserer Gegensatz zum Barbiepuppenabziehbild Amerikas lässt sich nicht denken.

Die sechzig Jahre merkt man Price allenfalls an dem wissenden, klugen Blick an, der ständig durch den Raum schweift, Menschen und Dinge mustert und erst nach einer Dreiviertelstunde, als seine Gefährtin, die Schriftstellerin Lorraine Adams, dazustößt, Grund zum Verweilen findet. Price ist Autor von acht Romanen, aber auch von zahlreichen Drehbüchern, darunter Filme wie "Die Farbe des Geldes", "Sea of Love" und "Sein Name ist Mad Dog". Die beiden Titel jedoch, mit denen sein Name besonders verbunden wird und die im Gespräch am häufigsten fallen, sind "Clockers" und "The Wire".

"Clockers" (1992) war Prices erster Roman über Dempsey, vulgo Jersey City, wo Drogenbanden, Polizei und Bevölkerung sich in Gewalt, Rache und Angst verstricken. Spike Lee verfilmte den Roman, vor allem aber inspirierte er David Simon zu "The Wire", jener Serie, die viele für den großen Ersatzroman unserer Zeit halten (F.A.Z. vom 8. Mai). Price hat am Drehbuch mitgeschrieben, wehrt den Vergleich der Serie mit Literatur jedoch ab. Er sei kein Emile Zola und kein Balzac, und ",The Wire' ist und bleibt eine Fernsehshow, zwar eine großartige, aber eben doch bloß eine Fernsehshow. ,The Wire' gäbe keinen guten Roman her. Die Story ist letztlich eher dünn; die Dimension und Tiefenschärfe liefern allein die Schauspieler." Als Romancier hingegen müsse man die Figuren selbst zum Leben erwecken.

Noch etwas morgendlich blass über seinem schwarzen Polohemd, sitzt Richard Price in der Ecke eines Cafés in Frankfurt-Sachsenhausen. Das "Fellini" muss als Ersatz für das "Schiller's" in New York herhalten, das wiederum das Vorbild für das "Berkman" seines Romans war. Die Recherche für seine Bücher ist Price fast so wichtig wie das Ergebnis. Für "Cash" ist er nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit Drogendealern unterwegs gewesen. Im Buch wechselt denn auch dauernd die Perspektive, von Eric zu den Polizisten und dann zu den Jugendbanden. Und dazwischen irrlichtert Billy, der völlig verstörte Vater des Ermordeten, durch das Buch. Nein, Angst habe er auf seinen Touren durch die Unterwelt nie gehabt, sagt Price. Auch die Dealer hätten gut auf ihn aufgepasst. Warum sie ihm so bereitwillig Einblick gewährt haben, weiß er auch nicht. "Vielleicht weil die Polizei es ihnen befohlen hat?" Man dürfe jedenfalls nicht glauben, dass es den Gangmitgliedern um eine höhere Wahrheit gehe oder gar darum, verstanden zu werden. "Die gehen ja hinterher nicht nach Hause, lesen den Roman oder schauen ,The Wire', um zu gucken, wie realistisch es da zugeht."

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Buch und Serie liegt für ihn in der Intention. ",The Wire' ist als Handlungsanweisung angelegt. Die Serie ist didaktisch - auf künstlerische Weise, aber dennoch. Es geht darum zu zeigen, wie Städte auseinanderbrechen. In einer Staffel geht es um die Schulen, in eine anderen um die Gewerkschaften, die Hafenarbeiter, Menschenhandel, in einer weiteren um den Drogenhandel und die Medien. Es ist eine sehr politische Serie, bei der der Zuschauer etwas begreifen soll." So denke er beim Romanschreiben nicht. Er vertraue schlicht darauf, dass das Geschehen sich dem Leser als Teil eines größeren Ganzen erschließt.

Will er mit seinen Büchern etwas verändern, gar helfen? Noch bevor die Frage recht gestellt ist, schüttelt Price schon den Kopf. "Ich bin kein Sozialarbeiter, sondern Zeuge. Alles, was ich tue, ist hinschauen und hinhören. Eine Version dessen, was ich beobachte, schreibe ich auf."

"Cash" schildert eine umfassende Fremdheit der verschiedenen sozialen Gruppen untereinander: "Es gibt keine Verbindung. Alle haben Scheuklappen an und sehen nur sich selbst und ihre eigenen Leute." So entstehen Paralleluniversen, die füreinander unsichtbar bleiben. Wenn es dann doch einmal zu einer Kollision kommt, sind Missverständnisse nicht weit. "Da wird schon mal abgedrückt, wenn es nur um zwanzig Dollar für einen Take-away geht, der eine Typ versteht den anderen nicht, der wiederum kapiert nicht, dass der andere nicht versteht, was eine Pistole ist, der Dritte ist fassungslos, dass ihm jemand eine Mündung an die Schläfe hält, und glaubt, er ist in einem Film, der Nächste ist betrunken oder high, der daneben hat Angst, weiß aber auch, dass gerade einige Mädchen zuschauen. Und schon sitzt einer für den Rest seines Lebens im Knast. Es gibt solche Idioten und solche."

Nach dem Erscheinen von "Lush Life" vor zwei Jahren sind Price und Adams nach Harlem gezogen, wo auch sein nächstes Buch spielen wird. Price will eine Gegend genau kennenlernen, sie wie ein Schwamm in sich aufsaugen, bevor er darüber schreibt. Von Harlem ist er begeistert. "Da geht es zu wie in meinen Büchern", erzählt er. "In unserem Block gibt es ein Apartmenthaus, betreutes Wohnen für ältere Leute. Daneben ist ein Bed & Breakfast. Daneben ein verlassenes Gebäude. Daneben wohnen zwei schwarze Ärzte aus Ohio. Dann kommen Lorraine und ich, zwei weiße Schriftsteller. Neben uns wohnt ein schwules schwarzer Paar. Daneben wiederum kommt ein sehr respektabel wirkendes Haus mit großer amerikanischer Flagge. Das ist Vorschule und Drogenhöhle in einem. Da fahren Autos vor, die einen setzen ihre Kinder ab, die anderen holen sich ihren Stoff. Alle zehn Schritte eine andere Realität. Das gefällt mir."

FELICITAS VON LOVENBERG

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Auf Deutsch ist Richard Prices „Cash“ immer noch ein ausgezeichneter Kriminalroman – aber mehr nicht

Es gibt berechtigte Gründe dafür, dass Richard Prices neuer Roman „Cash“ bei seinem Erscheinen vor zwei Jahren umgehend zum Klassiker der amerikanischen Literatur und einem der besten New-York-Romane aller Zeiten ausgerufen wurde. Nun erscheint er auf Deutsch, und die naheliegende Frage ist, ob das auch bei uns so funktionieren kann. Die Antwort ist nicht ganz eindeutig. Sie hängt vielmehr davon ab, wie man diesen Roman lesen will.

Formal ist „Cash“ ein Krimi. Er erzählt die Geschichte des Kriminalbeamten Matty Clark, der den Barkeeper Eric Cash eines Mordes auf der Lower Eastside von New York verdächtigt, den allerdings der halbwüchsige Tristan aus den Sozialbauvierteln am Rande des ehemaligen Einwanderer- und heutigen Bohèmeviertels begangen hat. Das ist alles in der knappen Sprache des „Hardboiled“-Genres erzählt, mit den nüchternen szenischen Beschreibungen und den wortkargen Dialogschleifen, die es in kurzen Satzfetzen fertigbringen, gleichzeitig eine Atmosphäre zu etablieren und die Handlung voranzutreiben.

Price hat diese Sprache schon immer beherrscht. Das liegt einerseits daran, dass er in der Bronx aufgewachsen ist, jenem Stadtbezirk von New York, wo man wenig Worte verliert, weil das Leben schon so anstrengend genug ist. Dort spielte auch sein erster Roman „The Wanderers“, den er 1974 veröffentlichte. Andererseits ist er seit 25 Jahren erfolgreicher Drehbuchautor, hat die Bücher für Filme wie Martin Scorseses „Die Farbe des Geldes“, für Spike Lees „Clockers“ und für die in den USA legendäre Fernsehserie „The Wire“ geschrieben.

Nun hat die enge Verbindung zwischen „Hardboiled“-Krimis und Film eine lange Tradition, die auf Raymond Chandler und Dahiell Hammett zurückgeht. Doch „Cash“ wäre in den USA nicht dermaßen gefeiert worden, wenn er nur ein Wiedergänger des klassischen Detektivromans wäre. Was Price mit „Cash“ vielmehr gelang, ist ein zeitgenössisches Sittenbild der Stadt New York und der amerikanischen Gesellschaft.

Kern der Geschichte ist ein Vorfall, der sich ganz ähnlich zugetragen hat. Eine Gruppe junger Nachtgänger geriet damals während einer Tour durch die Kneipen und Clubs der Lower Eastside an zwei bewaffnete Straßenräuber. Die junge Frau der Gruppe unterschätzte die Lage, fuhr den jungen Mann mit der Pistole an, was er denn tun wolle, wenn sie ihre Handtasche nicht herausrücke, er würde ja wohl nicht abdrücken. Genau das tat der aber. Die Frau starb. Und die Stadt New York wurde sich bewusst, dass die Sicherheit, die Bürgermeister Giuliani mit seiner Politik der Nulltoleranz und der permanente Alarmzustand nach den Anschlägen des 11. Septembers geschaffen hatten, eine trügerische war.

Auch der Barkeeper Ike Marcus muss zu Beginn des Romans sterben, weil er dem Straßenräuber in der dunklen Seitenstraße großmäulig erklärt: „Heute nicht, mein Freund.“ Weil man das von Anfang an weiß, baut sich die Spannung nicht wie im Krimi auf der Frage auf, wer der Täter war, sondern entlang den sozialen Frontlinien, die in einer Großstadt entstehen, wenn sich die Demographie eines Viertels radikal ändert.

Dieses Phänomen gibt es auch in Deutschland. Der amerikanische Begriff „Gentrification“, der die Entwicklung benennt, wenn wohlhabende Bürger die attraktive Lage und die renovierungstauglichen Immobilien eines Arbeiter- oder Armenviertels entdecken, ist längst als „Gentrifizierung“ eingedeutscht. Was sich derzeit im Münchner Glockenbachviertel, in Berlin Kreuzberg oder im Hamburger Gängeviertel vollzieht, ist nichts anderes, als die Rückeroberung der Innenstädte durch die zweite Generation jenes Bürgertums, das in den sechziger Jahren vor den Realitäten der Großstädte in die Speckgürtel geflohen war.

Solcherlei soziale Verschiebungen sind ein komplexer und langwieriger Vorgang – mit enormen Folgen für eine Stadt. Und auch wenn sich die Spannungen nur selten in einem so gewalttätigen Akt wie einem Mord auf offener Straße entladen, hat Richard Price in diesem Extremfall die perfekte Analogie für dieses Phänomen gefunden. Und die gilt auch für uns.

Was der Roman in der Übersetzung nicht transportieren kann, ist allerdings die kulturelle Feinstofflichkeit. Im amerikanischen Englisch sind die Trennlinien zwischen den Ebenen der Alltagssprache viel deutlicher und nachvollziehbarer, als in anderen Sprachen. Denn in den Unterschieden zwischen dem funktionalen Jargon der Polizisten, dem lässigen Duktus der Bohème und dem herben Slang der Unterschichten bilden sich die Klassengrenzen und die gegenseitigen Verständnislosigkeiten durchaus subtil ab. Im Deutschen aber ist die Grenze zwischen Hochdeutsch, Dialekt und dem Slang der Unterschichten so brutal und eindeutig, dass sich daraus kaum ähnliche Spannungen ableiten lassen.

„Cash“ krankt also weniger an seiner Übersetzung. Die ist durchaus gelungen und nimmt die Dynamik des Originals adäquat auf. Es sind die sprachhistorischen Unterschiede zwischen einem amerikanischen Englisch, das die fremd- und umgangsprachlichen Einflüsse von jeher als Bereicherung verstand, und einem Deutsch, das solche Veränderungen als kulturelle Bedrohung wahrnahm. So wirkt es immer ein wenig verkrampft, wenn der lässige Ton der Straße in die Schriftsprache geholt werden soll.

Es fehlen jedoch nicht nur die sprachlichen Parallelen, sondern auch die vielschichtigen Referenzebenen der amerikanischen Kultur. „Cash“ heißt die deutsche Fassung wie eine der Hauptfiguren und eben auch der Motor der Gentrifizierung. Im Englischen heißt der Roman „Lush Life“. Wie Billy Strayhorns Jazzballade, die melancholisch den Überdruss am „Jazz and cocktails“-Leben der Jeuness dorée der dreißiger Jahre beklagte, das zur hohlen Farce gerät, wenn die Realität zupackt. So bleibt „Cash“ ein ausgezeichneter Kriminalroman. Mehr nicht.

ANDRIAN KREYE

RICHARD PRICE: Cash. Roman. Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2010. 528 Seiten, 19,95 Euro.

Die Gentrifizierung lässt neue soziale Frontverläufe entstehen: Hier die Orchard Street in New Yorks Lower East Side. Foto: Spencer Platt/AFP

Richard Price.

Foto: Jürgen Bauer

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Rezensentin Sylvia Staude kann sich den Lobeshymnen ihrer Kollegen nur anschließen, wenn es um Richard Price' nun in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Cash" erschienenen Roman geht. Und dies sei nicht zuletzt Miriam Mandelkows Verdienst, welche die "ehrfurchtgebietende" Aufgabe, all die Slang-Dialoge und Rap-Reime zu übersetzen, brillant löst. Wenn die Kritikerin mit dem Protagonisten "Cash" auf mehr als 500 Seiten durch verschiedene New Yorker Milieus streift, auf verzweifelte Gangster, desillusionierte Polizisten und kaputte Familien trifft, muss sie sich vor allem auf ihr "passables" Gedächtnis verlassen: die Charaktere "fliegen ihr um die Ohren", dabei seien die vielen Szenen und Perspektiven bewundernswert fein verzahnt. Trotz dieser sorgfältigen Konstruktion fühle sich der Roman dank Price' intensiver Recherche bei der New Yorker Polizei und ihrer Klientel aber "durch und durch realistisch" an, so die hingerissene Kritikerin.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

So kann Literatur gehen: "Falaffelladen, Jazzladen, Gyrosladen, Ecke. Schulhof, Crêperie, Makler, Ecke. Mietshaus, Mietshaus, Museum, Ecke. Pink Pony, Blind Tiger, Muffinboutique, Ecke. Sexladen, Teeladen, Synagoge, Ecke. Boulangerie, Bar, Hutboutique, Ecke. Iglesia, Gelateria, Matzenladen, Ecke. Bollywood, Buddha, Botanica, Ecke. Leder-Outlet, Leder-Outlet, Leder-Outlet, Ecke. Bar, Schule, Bar, Schule, People’s Park, Mike-Tyson-Wandbild, Celia-Cruz-Wandbild, Lady-Di-Wandbild, Ecke. Modeschmuck, Friseur, Autowerkstatt, Ecke." So steht das in "Cash". So ist man mitten drin in der Lower East Side. Mitten drin im gesellschaftlichen Umsturz eines Viertels. Price schreibt das alles an der Mordgeschichte des Schauspieler Eric Cash entlang so präzise auf, dass man jedes seiner Staubkörner identifizieren kann. Unübersetzbar eigentlich. Auch kaum vorlesbar. Mandelkow und Berkel machen es trotzdem. Und das Buch lebt trotzdem. Auch trotz der heftigen Kürzung. Ein bisschen gemächlicher, ein bisschen gepolsterter. Aber immer noch großartig.

j.e./DW

j.e./DW

"Christian Berkel liest die Geschichte im Big-Apple-Tempo: atemlos."