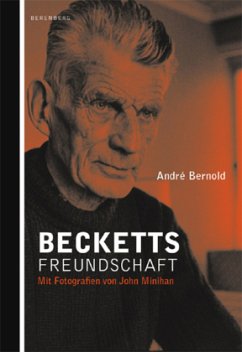

Samuel Beckett, dessen hundertster Geburtstag 2006 gefeiert wird, war nicht nur der bekannte grosse Schweiger und einer der tiefsten Deuter menschlicher Verlorenheit, sondern auch ein überaus zugänglicher Mensch und verlässlicher Freund. Während der letzten zehn Lebensjahre verband ihn eine enge Freundschaft mit dem damals noch jungen Franzosen André Bernold. Dieses Buch ist die Beschreibung einer Freundschaft, die Bernold als Geschenk empfand und beschrieben hat. Es erzählt von der Leichtigkeit des Umgangs mit einem vermeintlich schwierigen Genie, von Becketts Arbeit auf dem Theater, von der Topographie seines schönen Gesichts, von Stimmungen, Gedankenreihen, Gesten, die diesen grossen Mann in ungewohnte Nähe rücken. John Minihan, der Fotograf von Becketts Leben, hat für dieses Buch bisher unveröffentlichte Porträts zur Verfügung gestellt.

Beckett und Brecht: Was von den Jahrhundertdramatikern blieb

„Trop riche” („zu reich”) war das einzige, was Samuel Beckett gesagt haben soll, als er Brechts „Leben des Galilei” in der Inszenierung des Berliner Ensemble in Paris sah. Der lapidare Kommentar des großen Lakonikers ist zugleich die einzige überlieferte Äußerung Becketts über Bertolt Brecht, und es ist schon eine Pointe, dass auf den berühmtesten Dramatiker aus dem kapitalistischen Westen das Theater des berühmtesten Dramatikers aus dem sozialistischen Osten zu reich wirkte. Oder, um es mit einem Beckett-Wort zu sagen, zu „vollgestopft”.

Beckett und Brecht befanden sich damals, Ende der fünfziger Jahre, auf dem Höhepunkt ihrer Wirkung. Während Beckett jedoch jenseits des Eisernen Vorhangs noch bis in die achtziger Jahre als „dekadent” verboten war, ging das Berliner Ensemble auf Welttournee, um den Westen wenn nicht zum besseren System, so doch zum besseren Theater zu bekehren. Die Gastspiele der fünfziger Jahre glichen einem Triumphzug. Peter Zadek in London und Roland Barthes in Paris feierten Brecht als asketischen Theaterrevolutionär und sahen in seiner strengen Dramaturgie eine heilsame Fastenkur für den übersättigten Theaterbetrieb. Nur Beckett, der getreu Valérys Diktum „Nehmt alles weg, damit ich sehen kann!” auf seine Weise für ein „armes” Theater stritt, war das Ganze zu vollgestopft. Ein kalter Theaterkrieg?

Brecht hat vermutlich nie ein Stück Becketts gesehen - dass er ihn jedoch schätzte, geht aus seiner Bemerkung hervor, es handle sich bei „Warten auf Godot” um ein Stück im Geiste des von ihm bewunderten Charlie Chaplin. Noch 1956 arbeitete er an einer ideologisch zurechtgezupften Bearbeitung des Stücks. Persönlich sind sich die beiden nie begegnet, aber sie beobachteten einander aus der Ferne. Und vielleicht ahnten sie, dass sie dasselbe Schicksal teilen würden: Dass von ihnen im Gedächtnis des breiteren Publikums nur jenes eine Stück überdauern würde, das Brecht früh, Beckett spät berühmt machte: Die „Dreigroschenoper”, 1928 uraufgeführt, und „Warten auf Godot”, 1953 uraufgeführt.

Sie waren die beiden größten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, und sie waren Antagonisten - aber gibt es einen Punkt, an dem sich die Extreme, die sie verkörperten, berühren? Beide waren sie die meist fotografierten Nickelbrillenträger ihrer Zeit, beide waren sie ebenso leidenschaftliche wie katastrophale Autofahrer, beide liebten sie gutes Bier und schlechte Kriminalromane. Beide wählten ihre abgerissen wirkende Garderobe mit der größten Sorgfalt, für beide war die Bibel das wichtigste Buch überhaupt (Beckett besaß mehrere Ausgaben), und beide waren nicht nur Autoren, sondern bedeutende Regisseure, die Modellinszenierungen ihrer Stücke schufen. Und das Lied „Ein Hund kam in die Küche” taucht nicht nur in Becketts „Warten auf Godot” auf, sondern auch in Brechts „Trommeln in der Nacht”.

Der Ire Beckett lebte im selbst gewählten Exil Frankreich und schrieb auf Französisch, Brecht bezeichnete seine Jahre in der DDR einmal als „Exil”, allerdings als ein „sehr freiwilliges”. Und wenn man danach forscht, welcher Künstler den unmittelbarsten Einfluss auf sie beide hatte, gerät ein zu Unrecht unterschätzter Mann in den Blick: der Komiker Karl Valentin, von dem der Ausspruch stammt „Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen”. Brecht hatte ihn in seinen Münchner Jahren vor 1924 häufig auf der Bühne erlebt, Beckett sah ihn 1937. Und beide sagten, was schon gesagt ist, Beckett sagte es kürzer (Motto: „Lieber Sachen rausschreiben als reinschreiben”), Brecht sagte es pointierter (Motto: „Es geht auch anders, doch so geht es auch”).

Beckett sei so etwas „wie der Pillenknick in der Dramatik”, hat Heiner Müller einmal bemerkt. Und die Pozzo-Lucky-Szene aus „Warten auf Godot” über Herrschaft und Knechtschaft, „das ist in nuce der ganze Brecht”. Umgekehrt habe sich Brecht jahrelang abgearbeitet, „um aus dieser Szene acht bis zwölf Stücke zu machen”. Zusammen könnten sie als Wladimir und Estragon auf der Bühne stehen, der hagere, ausgezehrte Beckett und der kartoffelige, aufgedunsene Brecht, der, so Elias Canetti, schon mit 30 aussah „wie ein alter Pfandleiher, der Menschen abschätzt wie Wertgegenstände, die keine sind”.

„Man müsste einen stimmlichen Schatten finden”, so beschrieb Beckett 1981 sein Sprachideal, „eine Stimme, die ein Schatten wäre. Eine Stimme ohne Ton. Eine weiße Stimme.” Brecht wollte mit seinem Theater die Erde bewohnbar machen, damit wir den Himmel nicht mehr brauchen: „nicht nach der Decke strecken, sondern die Decke strecken”. Brechts Figuren wirken wie gestaucht unter dieser Anstrengung, die Decke zu strecken, Becketts dagegen so leptosom wie Giacometti-Skulpturen, wenn sie die Hände zum leeren Himmel heben.

„Mit dem Besitzer des Hauses, das brennt, können Sie nicht reden, aber mit dem Feuerwehrhauptmann”, so Brecht 1953. Aber auch die Gegenwart sei noch nicht reif für das epische Theater, seufzt er, denn: „Die Schauspieler müssten Marxisten sein und die Zuschauer auch. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die einen kommen nicht ohne Einfühlung, die anderen nicht ohne Suggestion aus”. Brecht fürchtete, man könnte sich in seinem Theater ganz undialektisch bestätigt fühlen: „Von den Verfremdungseffekten bleiben meist nur die Effekte übrig.”

1956 dachte Brecht über eine Neuinszenierung „der Dreigroschenoper” nach, „auch wenn das mit dem Fressen, das vor der Moral kommen soll, hier immer noch in den falschen Hals kommen wird.” In der Bundesrepublik war nach dem Krieg immer schon das unverwüstliche Theatertier Brecht gegen den politischen Kopf ausgespielt worden. Schließlich ist doch „Unterhaltung” das häufigste Wort in seinen theoretischen Theaterschriften. Von der valentinesken Komik ausgehend haben Beckett und Brecht verschiedene Richtungen eingeschlagen: Brecht meinte, das Lächerliche der Entfremdung könne dem Menschen aberzogen werden, wenn erst die Welt menschlich geworden sei. Gäbe es in einem idealen Kommunismus also nichts mehr zu lachen? Im Theater ist das Komische die Honigspur, die den Weg zur Erkenntnis versüßt. Bei Beckett dagegen sind wir zur Lächerlichkeit verdammt, und das Komische ist die umgekehrte Klage. Das Publikum lachte bei beiden mit gutem Gewissen, denn bei Beckett sah es unaufhörlich unsichtbare Atompilze aufsteigen und bei Brecht unsichtbare Rotarmisten aufmarschieren. Die Kardinalängste der fünfziger Jahre, die Bombe und der Sowjet, bildeten den dunklen Hintergrund des hellen Gelächters.

Brechts Werk ist ein einziger Prolog, der den kommenden Menschen herbeiruft. „Der Mensch ist gut, die Leute sind schlecht”, heißt es schon bei Valentin. Becketts Werk ist ein einziger Epilog auf den Menschen. Und auch dazu findet sich ein passender Satz bei Valentin: „Die Zukunft war früher auch besser.”

Brecht hoffte auf die Überwindung der Wirklichkeit jenseits der Bühne, Beckett lediglich auf ihre ästhetische Verdichtung auf der Bühne. Bei Brecht ist das Theater eine Schleuse, bei Beckett ein Verlies. Vorschein und Nachglühen - dass aber beide die Theater-Illusion als Voraussetzung von Darstellung aufrecht erhielten, darin liegt ihre Gemeinsamkeit. Das Theater hat sich später umso entschiedener von ihnen entfernt, als es Verfremdungseffekt und Endspiel-Dramaturgie zusammenschloss. Es behielt von Brecht das Planspiel ohne Plan und von Beckett das Endspiel ohne Spiel.

Brecht und Beckett, sie sind wie Wladimir und Estragon zankend von der Bühne gegangen, und jeder sagte vielleicht zum anderen den Valentin-Satz: „Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich! Merken Sie sich das!” Und beide würden darüber lachen. Wie die Tramps kehren sie bestimmt morgen zurück. Entweder Godot kommt (Brecht), oder sie hängen sich auf (Beckett). Aber wie schon im Stück wird der Strick wohl wieder reißen und macht aus dem Selbstmord eine tragikomische Clownsnummer.

CHRISTOPHER SCHMIDT

Die Zitate sind folgenden Neuerscheinungen zu Beckett und Brecht entnommen:

ERNST SCHUMACHER: Mein Brecht. Erinnerungen. Henschel Verlag 2006. 560 Seiten, 19,90 Euro.

REINHOLD JARETZKY: Bertolt Brecht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006. 160 Seiten, 8,50 Euro.

SAMUEL BECKETT: Warten auf Godot. Faksimile-Ausgabe, Edition Suhrkamp 2006. 116 Seiten, 10,00 Euro.

SAMUEL BECKETT: Nacht und Träume. Gesammelte kurze Stücke. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 359 Seiten, 24,80 Euro.

ANDRÉ BERNOLD: Becketts Freundschaft, Berenberg Verlag, Berlin 2006, 105 Seiten, 19,00 Euro.

ANNE ATIK: Wie es war. Erinnerungen an Samuel Beckett. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. 174 Seiten, 24,90 Euro.

JAMES UND ELIZABETH KNOWLSON (Hrsg.): Beckett Erinnerung. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006, 359 Seiten, 22,80 Euro.

GABY HARTEL/CAROLA VEIT: Samuel Beckett. Suhrkamp BasisBiographie, Frankfurt am Main 2006. 154 Seiten, 7,90 Euro.

FRIEDHELM RATHJEN: Samuel Beckett. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006. 158 Seiten, 8,50 Euro.

In Öl: Rudolf Schlichters „Bildnis Bert Brecht” von 1926.

Foto: AKG

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH