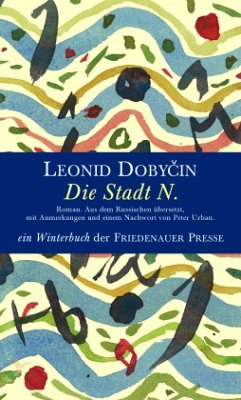

Produktdetails

- Winterbuch

- Verlag: Friedenauer Presse

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 226

- Erscheinungstermin: 2. November 2009

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 128mm x 21mm

- Gewicht: 322g

- ISBN-13: 9783932109614

- ISBN-10: 3932109619

- Artikelnr.: 26335496

Der Mann, den die Kritiker "Monster" nannten: Leonid Dobycins aufregend ruhiger Kleinstadtroman von 1935.

Von Tilman Spreckelsen

Vielleicht ist es an der Zeit, sich endlich mit Dünaburg an der Düna vertraut zu machen, der Stadt, die heute Daugavpils heißt und im südlichsten Lettland liegt, auf der Grenze zwischen Livland und Kurland. Glaubt man den Fotos, dann ist vom einstigen bürgerlichen Glanz der Garnisonsstadt nicht mehr viel übriggeblieben, nur verblasst diese Gewissheit, wenn man Leonid Dobycins Roman "Die Stadt N." aufschlägt und Absätze liest wie diesen: "Eines Sonntags waren wir im Feuerwehrgarten. Schmetternde Walzer ertönten dort, und Feuerwehrmänner hüpften in Säcken um die Wette. An die Kinder verteilte man Papierfähnchen und ließ sie antreten. Militärisch schritten Serge und ich in den Reihen. Wie aus dem Eisenbahnzug sahen wir über dem Platz die Bäume und das Laub, das von ihnen abfiel. Der Ingenieur lobte uns. - Das Marschieren ging doch sehr hübsch, - sagte er."

Wie der Ich-Erzähler dieses schmalen Romans wuchs Dobycin, geboren 1894 in Ludza an der lettisch-russischen Grenze, als Sohn eines Arztes in Dünaburg auf. Sein Vater starb früh, die Familie verarmte, Dobycin wurde nach dem Weltkrieg Statistiker im russischen Brjansk, wo er bis 1934 blieb, einige Erzählungen verfasste und seinen Roman "Die Stadt N." begann. Am 25. März 1936 musste der mittlerweile in Leningrad wohnende Autor auf einer Diskussionsveranstaltung erleben, wie sein kurz zuvor erschienener Roman als "zutiefst feindliches Werk" bezeichnet wurde, er selbst als "Monster", und nachdem er fluchtartig den Saal verlassen hatte, verliert sich seine Spur, endgültig: Ein Leichnam wurde nie gefunden.

Was so "feindlich" ist in dem Buch, erschließt sich schnell: Geschildert wird in meisterlich reduzierten, in sich abgerundeten Absätzen das Leben in einer mittelgroßen Stadt aus den Augen eines Kindes. Das ist sehr viel, denn alles hat hier eine ungeheure Bedeutung, alles ist existentiell, der Besuch in der Buchhandlung ebenso wie die Gespräche mit dem vertrauten Freund Serge, die Begegnung mit der wissbegierigen Bekannten wie die paar Worte, die ein Vorübergehender fallen lässt, und ganz fern hört man vom Krieg mit Japan. Und es ist wenig, wohl zu wenig in den Augen derer, die darin eine ordentliche Kritik am Kleinbürgertum ebenso vermissen wie die Parteinahme für das Wetterleuchten der Revolution.

Was fängt man auch mit einem Erzähler an, der sich schon früh abgeklärt in die Dinge schickt? "Serge sagte mir später, er habe sich geschworen, seinen Vater zu rächen. Ich drückte ihm die Hand und mochte ihm nicht sagen, dass sich zu rächen sehr schwierig sei." Wenn er dann doch einmal aktiv wird, greift der Knabe zu Mitteln, die unter Stalin höchst dubios erscheinen: "Ich wollte von dem Mönch erfahren, ob Gott wohl zustimmen würde, jemanden in die Hölle zu stecken, wenn man nur ordentlich darum betete. Das misslang, weil unsere Regimenter zurückkehrten, und die, die sie ersetzen sollten, abrückten, und der Mönch rückte mit ihnen ab."

Es ist diese sanfte Verweigerung, die jede Zeile des Romans atmet, das Staunen über eine Welt im Mikrokosmos von Dünaburg, die einem sensiblen Kind so viel an Augenaufreißen abnötigt, dass für mehr keine Energie mehr übrig ist. Was es später den völlig isolierten Autor gekostet haben wird, diesen Blick aus der Rückschau neuerlich heraufzubeschwören, kann man nur ahnen. Wie staunenswert leicht aber sein Text daherkommt, lässt sich dank Peter Urbans Übersetzung nun entdecken.

Leonid Dobycin: "Die Stadt N.". Roman. Aus dem Russischen und mit einem Nachwort von Peter Urban. Friedenauer Presse, Berlin 2009. 226 S., geb., 22,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Grundbuch der russischen Literatur: Leonid Dobycins Roman „Die Stadt N.“

Als einmal amerikanische Studenten den Nobelpreisträger Joseph Brodsky fragten, wen er für den größten russischen Prosaschriftsteller des 20. Jahrhunderts halte, antwortete er, nach einigem Zögern (denn aus dem Publikum waren ihm Namen wie Babel, Platonow und Bulgakow zugerufen worden): „Dobycin. Leonid Dobycin“. Dabei hat Dobycin, der 1896 in Dwinsk, dem lettischen Dünaburg oder Daugavpils, geboren wurde und 1936 in Leningrad verschwand, überhaupt nur drei Bücher veröffentlicht, darunter aber „Die Stadt N.“, das Buch, für das er im Januar 1936 auf einer Sitzung des Leningrader Schriftstellerverbandes öffentlich des „Formalismus“ bezichtigt wurde.

Als ihn auf einer anderen Literaturkonferenz ein Funktionär als „Monster“ der „reaktionärsten Art“ beschimpft, stammelt Dobycin noch ein paar Entschuldigungsworte und stürzt aus dem Saal. Seitdem ist er verschollen, und für keine der vielen Spekulationen über seinen Verbleib – hat ihn der NKWD ermordet? Hat er Selbstmord begangen? – gibt es bis heute einen Beweis.

Inzwischen – und auch schon vor Brodskijs Lob – gilt „Die Stadt N.“ als eines der bedeutendsten Prosawerke russischer Sprache überhaupt. Wahrscheinlich genau wegen der Eigenschaften, wegen der die stalinistischen Literaturfunktionäre 1936 das Buch der Verdammnis anheim gaben. Etwa wegen des „Prinzips des nicht vorhandenen Autors“, wie es Wenjamin Kawerin bei Dobycin wahrgenommen hat. „Die Stadt N.“, ein Porträt von Dobycins Geburtsstadt aus der Perspektive einer Heranwachsenden, setzt sich zusammen aus sehr knappen, oft nur ein paar Zeilen langen, nebensatzlosen Erzähleinheiten, in denen unbedeutende Ereignisse aus dem engeren Gesichtskreis ohne irgendeine Gemütsregung zur Sprache kommen.

„Der Tag war grau. Die Glocken läuteten. Deutsche Frauen, herausgeputzt, eingehakt bei ihren Ehemännern, eilten in die Kirche, und unter ihren Achselhöhlen glänzte der Goldschnitt der Gesangbücher“, liest man in Peter Urbans Neuübersetzung. Man sieht: hier wird eigentlich nur „registriert“, aber diese Registratur – Achselhöhlen, Goldschnitt, Gesangbücher – fördert etwas zutage wie Tiefenbilder einer bestimmten Wirklichkeit. In den Ohren der Funktionäre musste dies, obgleich Dobycin alles andere war als ein Bourgeois, nach spätbürgerlicher Dekadenz klingen; hinzu kam eine Sprache, die in ihren willentlichen Verstößen gegen die russische Standardsyntax und -semantik den Verdacht des Formalismus und Ästhetizismus auf sich zog.

Aber auch im modernistischen Lager war Dobycin ein Außenseiter geblieben, er stand, wie Kafka oder Robert Walser, allen Strömungen gleich fern. Was ihn mit Kafka und Walser, aber auch mit einem Buch wie Imre Kertesz’ „Roman eines Schicksallosen“, verbindet, ist, ganz im Sinne des „nicht vorhandenen Autors“, der Vorrang des Geschehens vor der Handlung und damit des Geschehen-Lassens vor dem Tätig-Werden.

Man hat Dobycins Vorliebe für das Naheliegende, das einfach passiert, ohne sich „ereignen“ zu müssen, mit der öfter thematisierten Sehschwäche seiner Ich-Figur in Verbindung gebracht. Wie auch immer, der gewissermaßen schwache Blick des Erzählers beweist in diesem Buch auf jeder Seite seine Fähigkeiten. Nun hat Peter Urban „Die Stadt N.“ neu übersetzt und die Abweichungen des Texts von der russischen Standardsprache deutlich radikalisiert. In der ebenfalls verdienstvollen Übersetzung von Gabriele Leupold aus dem Jahre 1989 heißt es beispielsweise: „Mir stand die Trennung von Serge bevor. Mit der Frau Ingenieur und Sophie verbrachte er den Sommer in Samokwasowo.“ Bei Urban liest man nun: „Mir bevorstand, mich von Serge zu trennen. Mit der Ingenieurin und mit Sophie reiste er für den Sommer nach Samokvasovo.“

Formulierungen wie „mir bevorstand“, die den deutschen Leser befremden müssen und sollen, sind häufig in der Urban-Übersetzung. Auch liest man bei ihm regelmäßig, dass sich Figuren hier- und dorthin „begeben“, ohne dass ihn das Stereotype und Hölzerne der Wortwahl bekümmern würde.

Man sieht, Urban wollte Dobycins Text nicht etwa nur „eindeutschen“, sondern dessen Abweichungen von der Sprachnorm auch in der Übersetzung erhalten. Auf diese Weise – und auch durch die von Urban stets befolgte wissenschaftliche Transliteration – erhält man den Eindruck, man habe es hier erstmals mit einer Übersetzung zu tun, die bestimmten editorischen und literarischen Standards Genüge tue. Auch der umfangreiche Anmerkungsteil trägt das Seine dazu bei, das Phänomen Dobycin zu philologisieren.

Der hohe Aufwand um die Translation führt aber auch dazu, dass man, wenn man nun Dobycin liest, immer auch Urban liest. Hält man die ältere Übersetzung von Gabriele Leupold dagegen, merkt man schnell, dass der Text anders und besser fließt. „Es nieselte“, heißt es da gleich zu Beginn. Bei Urban: „Der Regen sprühte nur noch.“ Die Gefängnisburg „lag geradeaus vor uns“, bei Urban war sie „zu sehen weiter vorn“. Auch wenn dies die Debatte um Grundsatzfragen der literarischen Übersetzung vielleicht ungebührlich abgekürzt, hier nur so viel: man sollte, so oder so, ganz dringend und sehr bald „Die Stadt N.“ von Leonid Dobycin lesen.

CHRISTOPH BARTMANN

LEONID DOBYCIN: Die Stadt N.. Aus dem Russischen übersetzt, herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter Urban. Friedenauer Presse, Berlin 2009. 228 Seiten, 22, 50 Euro.

„Frauen eilten in die Kirche,

unter ihren Achselhöhlen glänzte

der Goldschnitt der Gesangbücher“

In der neuen Übersetzung

liest man: „Mir bevorstand,

mich von Serge zu trennen.“

Scharfblickender Erzähler sehschwacher Figuren: Leonid Dobycin Foto: oh

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Tilman Spreckelsen stellt Leonid Dobycins 1936 publizierten Roman "Die Stadt N." vor, der dem Autor in der stalinistischen Sowjetunion scharfe Kritik eingetragen hatte. Nach einer Diskussionsveranstaltung, bei der sein Roman als "zutiefst feindlich" verurteilt und Dobycin persönlich heftig attackiert wurde, verschwand er spurlos und noch heute weiß man nicht, ob er sich umbrachte oder vom Geheimdienst ermordet wurde, erzählt der Rezensent. Ihm hat sich sofort erschlossen, warum das schmale Buch die Gemüter damals so erregt hat, denn erzählt wird aus der Perspektive eines äußerst sensiblen Jungen aus einer lettisch-russischen Garnisonstadt, die unschwer als das heutige Daugavpils, damals Dünaburg erkennbar ist. Die ruhigen Betrachtungen des Jungen, der politische Ereignisse nur am Rande wahrnimmt und überall Beobachtungen von existentieller Bedeutung macht, entsprach so gar nicht dem "neuen Menschen" des Stalinismus und auch die Vorboten der Revolution werden in dem Roman nicht thematisiert, erklärt Spreckelsen. Es ist die "sanfte Verweigerung" eines Heranwachsenden, die aus jeder Zeile faszinierend "leicht" spricht, so der Rezensent beeindruckt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH