Tausche Seele gegen Erfolg. Sascha Lobos packender Debütroman über die Lebensgier in den Zeiten der New Economy.

"Der Croupier warf die Kugel in den Kessel, schaute mich aufmunternd an und sagte: 'Rien ne va plus.' Es fiel die 23. In diesem Moment war ich vollends überzeugt, dass sich gerade mein Schicksal entschied - mit dem Agenturverkauf, mit dem vielen Geld, das wir bekommen würden, mit Lena, irgendwie auch mit Sandra, mit meinem Leben. Das Schicksal war auf meiner Seite."

"Der Croupier warf die Kugel in den Kessel, schaute mich aufmunternd an und sagte: 'Rien ne va plus.' Es fiel die 23. In diesem Moment war ich vollends überzeugt, dass sich gerade mein Schicksal entschied - mit dem Agenturverkauf, mit dem vielen Geld, das wir bekommen würden, mit Lena, irgendwie auch mit Sandra, mit meinem Leben. Das Schicksal war auf meiner Seite."

Die New Economy war nur ein großer Kindergarten: Der Blogger Sascha Lobo hat einen Roman geschrieben, der viele Fragen aufwirft

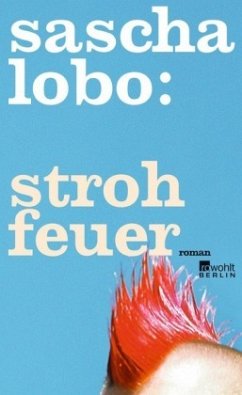

Der Zusammenhang zwischen Frisur und Literatur ist bisher noch nicht ausreichend untersucht worden - aus gutem Grund, denn in der Regel lässt sich aus der Haarpracht (oder auch deren Abwesenheit) wenig über die Güte eines Textes ableiten. Es ist nicht leicht, aus Haaren zu lesen. Auf das Cover eines Romans hat es bisher noch keine Autorenfrisur geschafft - jedenfalls nicht ohne den dazugehörigen Kopf. Mit dem Debütroman von Sascha Lobo hat sich das jetzt geändert.

Die Frisur dieses bekannten deutschen Bloggers und Twitterers, ein rotgefärbter Irokesenschnitt, ist auf dem Schutzumschlag nicht zu übersehen. So ist man bereits vor der Lektüre irritiert. Denn auf was soll die Haarpracht, die im Buch gar nicht vorkommt, eigentlich anderes verweisen als auf den Autor und sein Markenzeichen, das in Verbindung mit dem Titel "Strohfeuer" dann allerdings einen - wohl unfreiwilligen - Subtext bekommt? Peinlicher noch: Das Coverbild entspricht in seiner blau-roten Farbgebung dem Twitter-Profil Lobos, als habe es sein Verlag mehr auf seine Zehntausende von "Followern" als auf den Inhalt des Buchs abgesehen.

Dafür gibt es auch einen plausiblen Grund: Denn die Hoffnung auf gute Literatur erstirbt schon nach den ersten Seiten, auf denen so schwindelerregende Sätze fallen wie: "Sie schien in jedem Augenblick zu wissen, was wann wie und von wem zu tun sei." Schnell erweist sich der Autor als erschreckend unbelesen. Viele Motive der Handlung, in der es um den schnellen Niedergang einer Agentur in der New-Economy-Blase geht, sind nicht neu und etwa schon 2001 in Rainer Merkels Roman "Das Jahr der Wunder" wesentlich gekonnter literarisch verarbeitet worden. Und satirische Passagen über den Business-Slang der letzten D-Mark-Tage hat man inzwischen wirklich zu oft gehört, um noch darüber schmunzeln zu können. Statt echter Erkenntnisanreize durch die Sprache oder den Plot gibt es am laufenden Band unbeantwortete Fragen der Hauptfigur an sich selbst: "Warum glaubte ich, ausgerechnet einem betrügerischen Windbeutel irgendetwas beweisen zu müssen?" Ja, das fragt man sich.

In den schlechtesten Passagen setzt das Buch auf eine Klassenclown-Prosa, in der jede mögliche Pointe immer gleich reingerufen wird. Wenn es irgendwo von der Decke tropft, ist das gleich "Indoor-Regen", was ja mal ganz lustig ist, aber ständig fallen, auch auf der distanzierten Erzähler-Ebene, viel zu große Bluffer-Begriffe wie "emotionale Apokalypse" oder "olfaktorische Todesverachtung", die mit Sentenzen wie "Aus dem Browserverlauf, aus dem Sinn" oder "Thorsten lehnte das Konzept Entschuldigung ab" angereichert werden. In den Dialogen herrscht eine Mischung aus oberflächlicher Verkäufersprache und "Pulp Fiction"-Nachgeplapper, das so schräge Wortwendungen wie "Wir haben eine Situation!" und "Das sind fünf fucking Mios" hervorbringt. Auch sprachlich wird hier auf Kredit getrickst.

Mit gutem Willen kann man das Buch zumindest stellenweise als Dokument einer im Grunde subkulturellen Bewegung lesen, als die der Erzähler selbst - dies sein einzig erkennbarer analytischer Ansatz - die New Economy zum Schluss verstanden wissen will: als ästhetisches Phänomen, als Experiment. Diese Erkenntnis aber schlägt auf den Erzähler zurück, wenn er nach der Insolvenz seiner Firma völlig unreflektiert über die "erniedrigenden Telefonate mit den Menschen, denen wir Geld schuldeten", klagt. Die New Economy Sascha Lobos verrät Züge einer Jugendbewegung in der Erwachsenenwelt, sie ist ein Sichaustoben von über Zwanzigjährigen, die das Credo "Sex, Rausch, Geschwindigkeit" um den Faktor "Geld" erweitern wollen und daher allen Ernstes Unternehmen gründen, ohne betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zu besitzen.

Den Plot des Buchs kann man, da der Erzähler sich selbst zumindest ansatzweise als Bluffer decouvriert, überspitzt als Scheitern einer Pflaume unter Pflaumen bezeichnen. Von wo soll da ein Erkenntnisgewinn rühren? Über all das Geschilderte kann man nur dann staunen oder es als spannend empfinden, wenn man völlig ahnungslos durch die Welt tappt und das letzte Jahrzehnt komplett verschlafen hat.

Es ist aber auch keine unterhaltsame Loser-Geschichte, dafür wird viel zu viel verteidigt. Und Spannung kommt schon deshalb nicht auf, weil man sehr bald merkt, dass den Hauptfiguren eigentlich nie etwas Schlimmes zustößt. Der Höhepunkt des Nervenkitzels ist nach den vielen protzigen Sexszenen an ungewöhnlichen Plätzen erreicht, als die Hauptfigur auf der Autobahn mit über zweihundert Sachen in einem Anflug von irgendetwas für einige Momente die Augen schließt - allerdings nachts und auf gerader, freier Strecke.

In seinen reflexiven Passagen erinnert das Buch an ein Bekenntnis oder ein Geständnis, das einen grundsätzlich sympathisierenden Rezipienten voraussetzt. Was aber, wenn der Leser schlauer ist als die nicht eben helle Hauptfigur? Der Erzähler, der sich immer wieder damit brüstet, ein Meister im Gesichterlesen zu sein, und gar sein Verkaufstalent auf diese Fähigkeit zurückführt, würde erschrecken, wenn er dem Leser in die Augen blicken müsste.

UWE EBBINGHAUS

Sascha Lobo: "Strohfeuer". Roman. Verlag Rowohlt Berlin, Berlin 2010. 256 S., geb., 18,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Das versendet sich: Sascha Lobos Roman „Strohfeuer“

Dass die Zeit durch das Internet schneller vergeht, ist ein Leitmotiv in „Strohfeuer“, dem Debütroman des 35-jährigen Bloggers, Netzwerkers und Podiumsbewohners Sascha Lobo, der bekannt geworden ist, weil er dem digitalen Zeitalter in Deutschland ein Gesicht gegeben hat. Sein Gesicht, wenn man das noch so nennen kann. Denn Lobo hat sich mit einem Seehundschnäuzer, der an die melancholischen, nicht-digitalen Bohemiens aus den Filmen von Aki Kaurismäki erinnert, sowie einem rot gefärbten Irokesenkamm in ein Markenzeichen verwandelt, das Lobo-Logo. Man könnte auch sagen, er hat aus seinem Gesicht eine Werbefläche gemacht. Nur, für was? Sich selbst? Seine Individualität hat Sascha Lobo ja gerade durch sein ikonisches Äußeres annulliert. Oder für all die Projektionen, die mit Elektropost und all dem anderen modernen Computerzeug zusammenhängen? Sascha Lobo ist der junge Mann, der älteren und anderen nicht allzu netzaffinen Menschen das Internet erklärt. Als eine Art Botschafter aus der Zukunft verkörpert er im alten Universum das neue – das ist sein selbst schon ziemlich virtuelles Geschäftsmodell. Darum hat er sein Gesicht zur Benutzeroberfläche erklärt, und aus demselben Grund hat er nun ein Buch geschrieben. Er verkauft der analogen Welt die digitale, aber die analoge zahlt eben einfach besser.

Wenn es jedoch stimmt, dass das Internet eine andere Zeitrechnung besitzt – ein Jahr entspreche vier Internetjahren, lernt Lobos Romanheld Stefan auf einem Kongress –, dann ist der Autor allemal betagter, als sein biologisches Alter vermuten lässt, ein paar Jahrzehnte muss man da schon drauflegen. Kommt dann auch die Weisheit früher, als das offline der Fall ist? Sind all die pickligen Nerds in Wahrheit die neue Gerusia, unser Ältestenrat? Zumindest könnte etwas dran sein an der These, Sascha Lobo habe mit seinem Buch über den kurzen Rausch der New Economy zur Jahrtausendwende und das Platzen der Dotcom-Blase einen historischen Roman geschrieben, genauso wie David Fincher mit seiner Geschichte über den Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg einen historischen Film gedreht hat, der dann schon die nächste Generation porträtiert. Dass beide, Fincher und Lobo, sich dabei analoger Medien bedienen, ist kein Widerspruch.

Bei Sascha Lobo bedeutet der Rückgriff auf das, so Lobo, „Holzmedium“ lediglich, dass dessen Attribute „Nachhaltigkeit“ und „Wertigkeit“, um es mal im Jargon des gewesenen Werbers Lobo zu sagen, als Schreibhaltung verinnerlicht worden sind und permanent formal bestätigt werden müssen. Wenn dem Roman ein poetologisches Konzept zugrunde liegt, dann lautet es folgendermaßen: In einer Zeit, da Öffentlichkeit zum universellen Gut geworden ist und jeder sein Dasein fortgesetzt im Internet dokumentieren kann, muss das Buch seine mediale Historizität demonstrativ ausstellen. Zugespitzt gesagt, wirft das Aufkommen neuer Medien die alten auf ihre eigene Geschichte zurück.

Sieht man einmal davon ab, dass zumal für einen literarischen Debütanten auch ein Schritt zurück mit Schwellenängsten verbunden ist, macht sich der Kunstwille vor allem im ersten Teil von „Strohfeuer“ durch eine betont gewählte Ausdrucksweise geltend. Schon das epische Imperfekt wirkt anheimelnd wie ein knisterndes Kaminfeuer, und dann diese gediegenen Konjunktivsätze, die Lobo großzügiger verteilt als unbedingt nötig. Und erst die Adjektive, die es aller Redundanz zum Trotz in Hülle und Fülle gibt – toll, wie geduldig Papier ist. Da wird ein schönes Mädchen nicht nur gesehen, sondern „betrachtet“, woraufhin man ihr ein Lachen „entlockt“. Und ein Wagen fährt nicht bloß, er wird „gesteuert“. Man meint Lobo förmlich kichern zu hören, wenn er ein Wort wie „Mühsal“ verwendet. Ist das zu hochgestochen, oder kann man das bringen? Nein, das geht, das schlucken die Leute. Und manchmal hört man es zwischen den Zeilen ächzen, wenn ein Alleskleber wie „Ich verließ mich auf mein Gespür“ einen wackligen Absatz zusammenhalten muss. Aber dann heißt es eben doch „Wir gerieten ins Vögeln“, und bei solchen Sätzen gerieten dann einige Rezensenten ins Verreißen.

Wer sich so penetrant als Selbstvermarkter und „Inhaber einer gut gehenden Frisur“ (Lobo über Lobo) exponiert, bietet sich eben auch als Wurfziel an. Sascha Lobo promotet sein Buch mit dem Pitbull-Lächeln einer Ein-Mann-Drückerkolonne, was so weit geht, dass er seine Lesetour als Marketingoffensive angelegt hat. In einem eigens angeschafften Audi A 8, den auch der Ich-Erzähler im Roman fährt, absolvierte er die Termine als Triumphzug zur Frankfurter Buchmesse. Und er hat das Modell himmelblau lackieren lassen, in den Farben des Buchcovers; auf der Kühlerhaube prangt sein Irokesenschnitts als Morgenröte eines neuen Talents. So ritt Lobo die Aufmerksamkeitswelle mit geballten Pferdestärken. Aber das Verkäuferdeutsch hält sich auch im Roman durch. Ob „Indoor-Regen“ oder „Konzeptklo“, das banalste Vorkommnis wird werberisch eingetütet, und auch für sein Buch hält Lobo eine passende Formel bereit. Er spricht von einem „Arschlochcrescendo“, schließlich muss jeder Begriff erst mal durch den Ironie-Wolf gedreht werden. „Geh mal deutsch, Alter“, sagt Stefan im Buch zu seinem Kompagnon Thorsten, und diesen Rat hätte sich nach Meinung der Kritiker auch Sascha Lobo zu Herzen nehmen sollen.

Besonders bemängelt wurde die mangelnde Distanz des Autors zu seiner Erzählerfigur, der dem Leser gebetsmühlenartig als charmanter Schlawiner angedient wird. Doch auf den dreihundert Buchseiten findet sich kein einziges Beispiel für diesen unwiderstehlichen, ja hypnotischen Charme, den dieser Stefan für sich in Anspruch nimmt und dem angeblich Frauen genauso wie Werbekunden erliegen. Stattdessen heißt es über den charismatischen Menschenfischer, diesen Felix Krull 2.0, der eine Lena heftig bestürmt und mit seinen hinreißenden Flunkereien verführt zu haben glaubt, „zum Abschied packte ich sie fest an der Schulter, ich lockerte den Griff nicht, es war unsere erste Berührung. Ich ließ erst los, als mich ihr verstörter Blick traf. ,Oh, sorry. Sorry.‘“

So rüde, wie Stefan die Weiblichkeit betört, bestrickt der literarische Grobmotoriker Sascha Lobo seine Leserschaft. Nein, große Literatur ist „Strohfeuer“ nicht. Unterhaltsam ist das Buch trotzdem und schon auch erhellend als Dokument eines euphorischen Lebensgefühls, das seine Überzeugungskraft gerade jener Distanzlosigkeit verdankt, die ihm zum gewichtigen literarischen Erstling fehlt. Der Höhenflug einiger Blender und Sprücheklopfer, die mit nichts als einem schrottreifen VW-Käfer, Ikeamöbeln und iMacs vom Elektromarkt eine Agentur aus dem Boden stampfen, mit plumpen Bluffs und miesen Knebelverträgen Umsätze und Mitarbeiter in wenigen Monaten vervielfachen, um sich nach dem jähen Absturz über die kostenlose Insolvenzcurrywurst vorm Amtsgericht zu freuen – er macht nicht nur Spaß, er macht auch Ernst. Denn er erzählt von einem Stück Realität, das in der Gegenwartsliteratur so gut wie nicht vorkommt, obwohl es das größte in unserem wachen Leben ist: der Arbeitswelt.

Auch wenn man Sascha Lobo die tapsige Grazie des jungen, hungrigen Grizzlys im Großstadtrevier nicht abnimmt, so hat er mit seiner Pranke doch in die richtige Richtung gewiesen und auf einen blinden Fleck im zeitgenössischen deutschen Roman aufmerksam gemacht, eine Leerstelle. Diese Lücke sollte dringend gefüllt werden, mit besserem Stoff als der nur schäumenden Loboschen Druckbetankung. CHRISTOPHER SCHMIDT

SASCHA LOBO: Strohfeuer. Roman. Rowohl Berlin Verlag 2010. 288 Seiten, 18,95 Euro.

Er promotet sein Buch als

Ein-Mann-Drückerkolonne

Mit der tapsigen Grazie eines

jungen, hungrigen Grizzlybären

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Natürlich kann es auch Rezensent Christopher Schmidt nicht lassen, eher über die Marke Lobo zu schreiben als über diesen, seinen ersten Roman. Wobei dann nach einigen kritischen Worten zu den Werbermethoden Lobos doch klar wird, dass Schmidt dieses Buch gar nicht so schlecht findet. Nein, kein großer literarischer Wurf, aber doch ein ganz spannender Einblick in die New-Economy-Phase jüngerer deutscher Wirtschaftsblasengeschichte. Über die offenbar zugrundeliegende und gelegentlich wohl eher unfreiwillig Komisches produzierende Idee, dass man im analogen "Holzmedium" mit "wertiger" Sprache aufwarten muss, mokiert der Rezensent sich freilich doch. Und den Charme, den das Buch seinem bei den Frauen reüssierenden Helden unterstellt, kann Schmidt bei genauester Lektüre eher nicht ausmachen. Dennoch: Die Einblicke in die "Arbeitswelt", die "Strohfeuer" vermittelt, sind interessant und vor allem, so Schmidt, etwas Seltenes in der deutschen Gegenwartsliteratur.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH