Ein bewegendes Zeugnis einer Flucht vor den Nationalsozialisten.

Als Frankreich im Sommer 1944 befreit wird, befindet sich der jüdische Schriftsteller und ehemalige Feuilleton-Chef des «Neuen Wiener Tagblatts» Moriz Scheyer in einem Franziskanerinnenkloster in der Dordogne. Seit dem Herbst 1942 wird er dort mit seiner Frau versteckt. Hinter ihm liegen aufreibende Jahre der Flucht und Gefangenschaft, der ständigen Ungewissheit und der Angst ums Überleben. Endlich in Sicherheit, bringt er nun zu Papier, was ihm seit seiner Emigration aus Wien 1938 widerfahren ist. Eindringlich schildert er Österreich kurz vor dem «Anschluß», seine Ankunft in Paris und seine Flucht durch das besetzte, zwischen Kollaboration und Widerstand zerrissene Frankreich.

«Dieses Buch hat schon den Umständen nach, unter denen es zustandegekommen ist, nichts mit dem zu schaffen, was man gemeinhin unter 'Literatur' versteht», schreibt Scheyer in seinem Vorwort. Und doch wächst sein Bericht über das dokumentarische Zeugnis hinaus, wird zum Werk eines feinfühligen Literaten, aus dem die große Sehnsucht nach der für immer versunkenen «Welt von gestern» fließt, die ihn mit so vielen anderen Intellektuellen, darunter Freunden und Bekannten wie Stefan Zweig und Joseph Roth, verbindet.

Das Manuskript Scheyers, der 1949 starb, geriet nach dem Krieg in Vergessenheit. Erst sein Londoner Stiefenkel entdeckte es im Familiennachlass. Nun erreicht es endlich die Nachwelt und bereichert die deutschsprachige Exilliteratur um ein bislang unbekanntes, bewegendes Zeugnis des Flüchtlingsdaseins, der Enttäuschungen und Hoffnungen in den Zeiten von Krieg und Vertreibung.

Als Frankreich im Sommer 1944 befreit wird, befindet sich der jüdische Schriftsteller und ehemalige Feuilleton-Chef des «Neuen Wiener Tagblatts» Moriz Scheyer in einem Franziskanerinnenkloster in der Dordogne. Seit dem Herbst 1942 wird er dort mit seiner Frau versteckt. Hinter ihm liegen aufreibende Jahre der Flucht und Gefangenschaft, der ständigen Ungewissheit und der Angst ums Überleben. Endlich in Sicherheit, bringt er nun zu Papier, was ihm seit seiner Emigration aus Wien 1938 widerfahren ist. Eindringlich schildert er Österreich kurz vor dem «Anschluß», seine Ankunft in Paris und seine Flucht durch das besetzte, zwischen Kollaboration und Widerstand zerrissene Frankreich.

«Dieses Buch hat schon den Umständen nach, unter denen es zustandegekommen ist, nichts mit dem zu schaffen, was man gemeinhin unter 'Literatur' versteht», schreibt Scheyer in seinem Vorwort. Und doch wächst sein Bericht über das dokumentarische Zeugnis hinaus, wird zum Werk eines feinfühligen Literaten, aus dem die große Sehnsucht nach der für immer versunkenen «Welt von gestern» fließt, die ihn mit so vielen anderen Intellektuellen, darunter Freunden und Bekannten wie Stefan Zweig und Joseph Roth, verbindet.

Das Manuskript Scheyers, der 1949 starb, geriet nach dem Krieg in Vergessenheit. Erst sein Londoner Stiefenkel entdeckte es im Familiennachlass. Nun erreicht es endlich die Nachwelt und bereichert die deutschsprachige Exilliteratur um ein bislang unbekanntes, bewegendes Zeugnis des Flüchtlingsdaseins, der Enttäuschungen und Hoffnungen in den Zeiten von Krieg und Vertreibung.

Zwei eindrückliche Flüchtlingsaufzeichnungen aus dem besetzten Frankreich: Der Österreicher Moriz Scheyer

und der Franzose Léon Werth teilen eine Erfahrung, kommen aber zu sehr verschiedenen Ergebnissen

JOSEPH HANIMANN

Unter den vom Hitlerregime verfolgten jüdischen Flüchtlingen gab es in Frankreich einen entscheidenden Unterschied: den der Staatsangehörigkeit. Wohl gerieten auch französische Juden ins Inferno der Deportation. Ihre Zahl blieb aber beschränkt: kaum ein Fünftel. Schwerer hatten es die Ausländer mit ihrer permanenten Angst vor Denunzianten und Häschern bei der Flucht von Versteck zu Versteck durch ein ihnen weitgehend fremdes Land. Zwei Lebenszeugnisse führen diesen Erfahrungsunterschied des Flüchtlingsdaseins eindrücklich vor Augen. Beide Texte sind zwischen 1940 und 1945 entstanden. Man sollte sie parallel lesen.

Moriz Scheyer ist eine heute praktisch vergessene Figur. Der 1886 in Rumänien geborene und in Wien aufgewachsene Journalist hatte an der Wiener Oper noch „Fidelio“ unter Gustav Mahler gehört, verkehrte mit Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Joseph Roth. In den frühen Zwanzigerjahren schrieb er als Kulturkorrespondent aus Paris für das Neue Wiener Tagblatt, dessen Feuilletonchef er dann wurde. 1938 floh er über die Schweiz nach Frankreich, sein Lieblingsland. „In Österreich war ich zu Hause, aber in Frankreich fühlte ich mich daheim“, schreibt er. Entscheidend ist die Imperfektform des zweiten Halbsatzes: Das war einmal. Die Herzlichkeit der Leute änderte sich, als er statt als Journalist als Flüchtling kam. „Pas d’histoires!“ war die häufigste Reaktion, wenn er mit der Bitte um Arbeitsvermittlung oder dergleichen an die Türen klopfte. Man blieb freundlich, aber ausweichend und wollte keine Scherereien.

Von den französischen Behörden nach Kriegsausbruch als „Untertan Hitlers“ zunächst verhaftet, dann wieder freigelassen, erlebte er Paris unter der deutschen Besatzung als schiere Hässlichkeit aus Hakenkreuzen, hölzernen Wegweisern zu Amtsstellen, aus „teutonischen Wulstnacken und Mammutgesäßen“ sowie permanenten Stechschrittaufmärschen über die Boulevards, „als wollte das Herrenvolk selbst der Luft noch bei jedem Stechschritt einen Fußtritt versetzen“. Zusammen mit seiner Frau irrte er dann auf der Flucht vor den Deutschen durch die „Freie Zone“ Frankreichs. Bei Grenoble wurden die beiden von den Gendarmen Vichys gefasst, entgingen aber der Deportation und fanden ab 1942 Unterschlupf in einem Frauenkloster der Dordogne. Dort hatte Scheyer Muße, seine Erlebnisse niederzuschreiben. Interessant ist daran, dass da ein Feuilletonist am Werk ist mit Detailblick, Sprachgefühl, Hintergrundwissen, spitzer Feder und Situationsgespür.

Die surrealen Szenen des großen Exodus aus Paris im Frühsommer 1940, das Verhaltensspektrum französischer Kollaborateure, Lakaien, Schergen, Schlepper und Schieber „auf dem schwarzen Markt der Niedertracht“ oder den Todesmut der Résistance-Kämpfer schildert er mit sarkastischem Schliff. Im Beispiel der „Weiber der Kollaboration“ etwa, die nicht von, sondern für die Prostitution lebten, um die Gunst der neuen Herren wetteiferten und „nach der Invasion Frankreichs ihrerseits die Eindringlinge in einer ‚pénétration pacifique‘ zu erobern“ versuchten.

Überschattet werden diese pointierten Schilderungen jedoch von einer Neigung zur Klage und Anklage. Nach Scheyers Tod 1949 warf dessen in England lebender Stiefsohn das unveröffentlichte Manuskript weg. „Von Selbstmitleid triefend“, fand er. Dessen Sohn Peter N. Singer wiederum fand unlängst auf dem Dachboden aber einen Kohledurchschlag davon. Er veröffentlichte es zunächst in englischer Übersetzung. Hier liegt zum ersten Mal die deutsche Originalversion vor mit einem ausführlichen Editionsbericht. Singer berichtet darin auch von seinen Auseinandersetzungen mit seinem Vater über die exzessive Pauschalverurteilung der Deutschen im Text. Die ist tatsächlich massiv. Der schlimmste Satz fällt im Zusammenhang der Verhaftung des Ehepaars Scheyer im Spätsommer 1942 bei Grenoble, bei der ein französischer Arzt die beiden vor der Auslieferung an die Deutschen bewahrte. „Dieser Arzt war ein Mensch“, schreibt der Autor, „er war kein Deutscher“.

Ganz anders ist der Ton und die Situation im Fall des Schriftstellers Léon Werth. Dieser 1878 geborene überzeugte Pazifist, Autor zweier berühmter Antikriegsromane nach dem Ersten Weltkrieg, enger Freund Antoine de Saint-Exupérys, der ihm den „Kleinen Prinzen“ widmete, musste als Jude im Juni 1940 ebenfalls Paris verlassen. Die endlose Irrfahrt mit seiner Frau bis zu deren Landhaus im französischen Jura hat er im Buch „33 Tage“ geschildert. In diesem Haus hielt er sich dann die folgenden vier Jahre versteckt, ging allerdings am Ort ziemlich frei herum, sprach mit den Leuten, wagte sogar Abstecher bis nach Lyon. Seine Hauptkumpanin war dennoch die Einsamkeit, „ich habe Einsamkeit in mir, wie man einen schlechten Geschmack im Mund hat“. Außer Lesen und Tagebuchschreiben gab es kaum etwas zu tun. Das macht aus diesen in Frankreich 1946 erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen ein einzigartiges Zeugnis der Besatzungsjahre, das den Ereignissen von Tag zu Tag folgt.

Mit seinem scharfen politischen Gespür, seiner Sensibilität, seiner Selbstironie und seiner enormen Belesenheit registriert der Schriftsteller aufgrund der spärlichen Informationen aus Zeitungen, Rundfunk und Kneipengesprächen, wie man das Geschehen erlebte. Er beobachtet, wie die Bauern die Niederlage 1940 hinnahmen wie einen Unwetterschaden, wie sie an der Propaganda von Vichy aber einfach vorbeilebten, dennoch lange am Mythos festhielten, Pétain treibe mit Hitler ein Doppelspiel zum Wohle Frankreichs, und wie sie dann immer stärker auf einen Sieg Englands und der Alliierten setzten. Frankreich wartet ab und „hält die Daumen“, notiert der Autor und protokolliert immer wieder Gesprächsfetzen. „Der Marschall Pétain konnte nichts anderes tun“, sagt einer zu ihm. „Doch“, antwortet er, „sein Schwert über dem Knie zerbrechen, einen historischen Satz sagen, erklären, dass er akzeptiert habe, Verwalter der Niederlage, nicht aber, Komplize des Feindes zu sein“.

Léon Werth war zu alt, um in die Résistance zu gehen. Was de Gaulle in England genau vorhatte, beschäftigte ihn aber seit dem September 1940, vor dem Hintergrund der bangen Frage, ob ein womöglich für Jahrhunderte germanisiertes Frankreich wiederzuerwecken sein würde. Sofort folgt indessen die Selbstzurechtweisung – „werde auch ich nun Frankreich anheulen wie Hunde den Mond?“. Klagen über Einsamkeit, Entbehrung, Enttäuschung kommen in diesem Tagebuch so gut wie nicht vor. Und noch erstaunlicher: Auch unmittelbare Überlebensangst schien der Autor kaum zu haben. Zwei Tage nach der Besetzung der Südzone liest Werth Eckermanns „Gespräche mit Goethe“. Bei der Ankunft der Deutschen in seinem Städtchen ist er zunächst nur empfänglich für den „Zirkus-Charme“ ihres Auftritts und beim Anblick eines einsam durch die Straßen irrenden deutschen Soldaten wundert er sich über seine widersprüchlichen Gefühle ihm gegenüber: Mitleid und Todeswunsch. In seiner Tristesse sagt er sich zwar, dass auch ihm Schlimmes passieren könnte wie Konzentrationslager, doch schon ein paar Zeilen weiter zitiert er in seiner Entbehrung sehnsüchtig Flauberts Bemerkung in den Briefen: „Ich rauche Pfeife um Pfeife“.

Dahinter steht nicht Gefühllosigkeit, sondern Größe. Die Brutalität des Hitlerregimes und die Not der Opfer nimmt der Tagebuchautor genau wahr. Er stellt die Frage nach „dem Teil Verantwortung jedes einzelnen Deutschen“. Man könne nicht anders als sie hassen, gibt er zu – „doch was tun mit diesem Hass?“. Für eine neue Welt nach dem Krieg tauge er wenig. Der missglückte Friede nach dem Ersten Weltkrieg war für Léon Werth Anlasss zu dauerndem Kummer. Vor seinem Tod 1955 hatte er immerhin noch Zeit, Hoffnung auf einen besseren Frieden zu schöpfen.

„Ich habe Einsamkeit in mir,

wie man einen schlechten

Geschmack im Mund hat.“

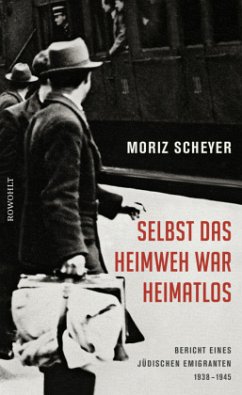

Moriz Scheyer: Selbst das Heimweh war heimatlos. Bericht eines jüdischen Emigranten 1938 – 1945. Rowohlt-Verlag, Reinbek

bei Hamburg, 2017.

384 Seiten, 22,95 Euro. E-Book 16,99 Euro.

Léon Werth: Als die

Zeit stillstand. Tagebuch 1940 – 1944. Aus dem Französischen von Barbara Heber-Schärer und Tobias Scheffel. Vorwort: Georges-Arthur Goldschmidt. S.-Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2017. 944 Seiten, 36 Euro. E-Book 29,99 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Dieses außerordentliche Manuskript, geschrieben im Untergrund von einem Freund von Stefan Zweig, ruft die Realitäten des Holocaust und der Besetzung durch die Nazis noch lebhafter hervor als nahezu alles, was ich bisher gelesen habe. Jonathan Coe