Auch hundert Leben, sagt Claude Lanzmann, Autor des epochemachenden Films Shoah, hätten nicht ausgereicht, seine Neugier auf das Leben zu stillen. Seine Autobiographie, literarisches Meisterwerk, Bestseller und "Buch des Jahres" in Frankreich, ist vieles in einem: Erzählung eines überreichen Lebens, Bild jüdischer Geschichte, Traktat über Freiheit und Gewalt. Vor allem aber das furiose Dokument einer amour fou mit dem Leben.

"Ein epochales Meisterwerk!

... Es beschwört das vergangene Jahrhundert mit unvergleichlicher suggestiver Kraft."

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Man kann es getrost in die Reihe der großen Werke der Weltliteratur aufnehmen."

Die Welt

"Voller Tiefsinn, Humor und Leidenschaft."

Der Spiegel

"Ein epochales Meisterwerk!

... Es beschwört das vergangene Jahrhundert mit unvergleichlicher suggestiver Kraft."

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Man kann es getrost in die Reihe der großen Werke der Weltliteratur aufnehmen."

Die Welt

"Voller Tiefsinn, Humor und Leidenschaft."

Der Spiegel

Eindringlich und voller Abenteuer: Die Lebenserinnerungen des französischen Publizisten und „Shoah“-Dokumentarfilmers Claude Lanzmann

Claude Lanzmann hat stets das Abenteuer gesucht. Kein Berg war ihm zu hoch, keine See zu tief, keine Wüste zu heiß. Der Tod erscheint ihm als etwas Schreckliches, aber er fasziniert ihn auch. Für einen Mann, der vor allem aus Zufall nicht schon als Jugendlicher von den Nazis ermordet wurde, ist das ungewöhnlich. Seine Memoiren, die jetzt in deutscher Übersetzung erscheinen, zeugen von einem élan vital , der beneidenswert ist. Sie sind mit Esprit geschrieben und mit Witz. Was die Darstellung erotischer Verwicklungen angeht, sind sie für französische Verhältnisse zurückhaltend.

Lanzmann wurde 1925 geboren. Der Antisemitismus, den er als Jugendlicher in Frankreich erlebte, konnte mit dem sprichwörtlichen jüdischen Selbsthass, unter dem er damals litt, durchaus konkurrieren. Die Ehe der Eltern war nicht gut. Seine Mutter soll ausgesprochen „jüdisch“ ausgesehen haben. Außerdem war sie dick. Claude Lanzmann genierte sich für seine Mutter, „deren gewaltige Umarmungen und deren Küsse, die stärker waren als der Tod“, er ertragen musste.

1938 – damals lebte die Familie für eine Weile in Paris – sah er auf der Schule entsetzt zu, „wie ein Mitschüler, ein rothaariger Jude namens Lévy“ schwer verprügelt wurde, „sie waren zwanzig gegen einen“. Dann fiel der Blick eines Jungen auf ihn selbst. Der Junge rief: „Du bist ja auch ein kleiner Jude.“ Die Erinnerung daran, wie er auf diese Gemeinheit reagierte, hat Lanzmann viele Jahre lang verfolgt: „Statt mich auf ihn zu stürzen und ihn zu ohrfeigen, widersprach ich und leugnete es.“ Lanzmann antwortete nämlich schlicht: „Aber nein, ich bin kein Jude.“ Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass er sich und seine Herkunft aus Angst verleugnete. Lanzmann ist Zionist. Dass ein Israeli wie der betagte Journalist Uri Avneri, der seine Kindheit in Hannover verbrachte, die Politik der israelischen Regierung seit Jahren scharf kritisiert: dafür hat Lanzmann kein Verständnis.

Als die Deutschen und die Vichy-Regierung begannen, die Juden in Frankreich zu verfolgen, war seine Familie in Gefahr. Die Eltern hatten sich getrennt, der Vater lebte mit den drei Kindern in der Provinzstadt Brioude. Im Garten hatte er eine Höhle als Versteck eingerichtet. Nachts übte er den Ernstfall: Auf einmal gab er im Schlafzimmer Alarm, dann mussten die Kinder sich in Windeseile ankleiden und – der Vater maß die Zeit – im Versteck verschwinden. Lanzmann schreibt: „Wir hielten das nicht sehr lange für bloßes Spiel.“ Nicht ohne Stolz notiert er: „Bei der letzten Zeitmessung lagen zwischen Hochfahren aus dem Bett und dem Sich-Verstecken in der Höhle eine Minute und 29 Sekunden.“

Es war in der Tat kein Spiel. Aber Lanzmann ist ein spielerischer Mann, der sich seiner körperlichen Kraft und Ausdauer immer wieder gern versichert hat. Er war sportlich, er ist einer von der Sorte Männer, die denken, dass bei der Erschaffung der Welt die Berge eigens zu dem Zweck aufgebaut wurden, von ihnen bezwungen zu werden. Er hat selbst eine Spitfire geflogen. Dann hat er in einem israelischen Phantom-Jagdflieger „7 g“ ausgehalten, ohne in Ohnmacht zu fallen: sieben mal sein eigenes Gewicht. Er ist aus zwanzig Meter Meerestiefe gegen alle Ratschläge stracks nach oben getaucht und wunderte sich hernach, dass er aus Nase und Ohren blutete. Er hat zusammen mit Simone de Beauvoir in einem normalen Auto die Sahara durchquert: nein, das dann doch nicht, die Reise musste vorzeitig abgebrochen werden.

Wenn Lanzmann von seinen beachtlichen physischen Leistungen und Abenteuern schreibt, wirkt es jedesmal, wie wenn ein kleiner Junge ins Schwimmbecken springt und dabei ruft: Papa, Mama, schaut mal her! Alles, wo es ums Ganze geht, hat ihn immer fasziniert: „Um nichts in der Welt“, schreibt er, hätte er es als Kind verpassen wollen, wenn Hasen getötet wurden, wenn Hühnern der Hals durchgeschnitten wurde, wenn Enten geköpft wurden. Für seinen Film „Shoah“, den einzigartigen Dokumentarfilm, der neuneinhalb Stunden lang ist, hat Claude Lanzmann mit dem Friseur gesprochen, der im KZ Treblinka die Frauen vor ihrer Ermordung scheren musste. Irgendwann während des Gesprächs konnte Abraham Bomba nicht mehr, er begann zu weinen. Er sprach auf Jiddisch zu einem Freund, der zu den Dreharbeiten hinzugerufen worden war; er bat Lanzmann, er möge aufhören, ihn zu befragen.

Lanzmann beschreibt, wie die die Dreharbeiten abliefen: „Bei der 16-Millimeter-Kamera, die wir verwendeten, braucht man alle elf Minuten ein neues Magazin.“ Als er mit Bomba sprach, ließ er den Film noch vor Ablauf der möglichen elf Minuten wechseln. Hätte er das nicht getan, hätte der Kameramann Abraham Bombas Tränen nicht aufnehmen können. Als der Film nach zwölf Jahren fertig war – die Finanzierung war eine Riesenschwierigkeit –, wurde Lanzmann vorgehalten, er habe Bomba sadistisch gequält. Nein, schreibt Lanzmann, der Wahrheit zuliebe habe er Bombas Tränen filmen müssen. Zum Andenken an die Toten dürfe man sich „angesichts des Schmerzes“ eines Überlebenden nicht „wie auf Zehenspitzen“ davonschleichen.

Claude Lanzmann war auch einer, der in einer Gaskammer hätte sterben können. Er wusste als Jugendlicher schon, dass er verfolgt wurde. Aber er wollte nicht nur Verfolgter sein. Er schloss sich der französischen Jugendorganisation der Kommunisten an und wurde bewaffnetes Mitglied der Résistance. Die Lebenskraft, die er seit jeher besessen hat, befähigte ihn dazu, mehr als dreißig Jahre später im Gespräch mit den Überlebenden der Lager diese Menschen dazu zu bewegen, Zeugnis abzulegen, Zeugnis vom schlimmsten, was sie gesehen hatten. Wie Lanzmann andere Episoden von „Shoah“ drehte, wie er mit versteckter Kamera bei alten Nazis aufkreuzte, wie er seine Identität dabei verleugnete, weil er anders keinen Zugang zu ihnen bekommen hätte: all das ist fesselnder Stoff.

Die Passagen über die Dreharbeiten von „Shoah“ sind der Höhepunkt der Memoiren. Davor aber liegt Lanzmanns Leben. Er ist mitteilsam, ohne indiskret zu werden, was für einen Pariser Intellektuellen ungewöhnlich ist. Umso amüsanter ist sein Bericht. Lanzmann hat mehr als einmal geheiratet und hatte viele Geliebte. Er war lange Mitarbeiter und dann Leiter der Zeitschrift Les Temps Modernes, die Jean-Paul Sartre gegründet hatte. Mit Simone de Beauvoir war er jahrelang liiert: Er sei der einzige ihrer Geliebten gewesen, schreibt er, der mit ihr wie ein Ehemann gelebt habe. Zwei Jahre lang hausten sie in einer winzigen Wohnung. Deren einziges Zimmer – so schreibt der Freund der Präzision – sei 27 Quadratmeter groß gewesen. Die Beauvoir schrieb, und der jüngere Lanzmann saß an seinem kleinen Schreibtisch und tat so, als ob.

Weil Lanzmann diskret ist, erfährt man nicht, was genau ihn an Simone de Beauvoir gefesselt hat. Allerdings macht er deutlich, was ihm auf die Nerven ging: Jeder Satz, den er ihr sagte, jeder Liebesbrief, den er ihr schrieb, wurde sofort an Sartre weitergegeben. Einmal war er mit Sartre und Simone de Beauvoir zusammen in den Ferien, die sich folgendermaßen gestalteten: Einen Tag aß er mit der geliebten Frau, am nächsten Tag war es Sartre. Der jeweils Zurückgelassene musste seine Mahlzeit am Nebentisch allein einnehmen und durfte sich derweil ausmalen, was über ihn erzählt wurde. Diese Konstellation dürfte beide Männer zu intellektuellen Höchstleistungen in der Konversation beflügelt haben.

Zur gleichen Zeit hatte Lanzmanns Schwester Evelyne eine Beziehung mit Jean-Paul Sartre. Sie war Schauspielerin, der Philosoph Gilles Deleuze hatte sie sitzen lassen. Sartre fand die schöne Frau anziehend. Sie war aber für ihn nur eine Nebenfrau und hat das Verhältnis dann beendet. Man kann sich vorstellen, dass ganz Paris sich über diese Menage das Maul zerrissen hat. Das ist viele Jahre her. Lanzmanns Schwester hat sich später umgebracht.

Jetzt, da er alt ist, ist Claude Lanzmann vom Tod umfangen: Der Tod drohte in seiner Jugend, er war das Thema von „Shoah“, er begegnete Lanzmann allenthalben. Der Tod ist eine Größe, die er achtet, mit der er aber auch kokettiert. Als er für „Shoah“ Überlebende interviewte, brachte er diese Menschen dazu, nicht von sich, sondern von den Toten zu reden. Der Titel seiner Memoiren – „Der patagonische Hase“ – ist eine Reverenz an die Überlebenden. Es geht da um einen Hasen, der unter einem Stacheldrahtzaun hindurch ins Freie gelangt. Lanzmann ist in diesem Sinn kein Hase. Ein Angsthase ist er schon gar nicht. Seine Memoiren sind ehrlich, auch das macht sie schön. FRANZISKA AUGSTEIN

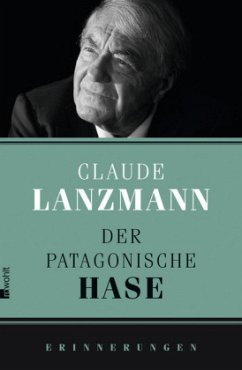

CLAUDE LANZMANN: Der patagonische Hase. Erinnerungen. Aus dem Französischen von B. Heber-Schärer, E. W. Skwara und C. Steinitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2010. 688 Seiten, 24,95 Euro.

Er ist ein Mann

voller Kraft. Er wollte nicht

nur ein Verfolgter sein.

Jeder Liebesbrief, den er an

Simone de Beauvoir schrieb, wurde

sofort an Sartre weitergegeben

Claude Lanzmann, Jahrgang 1925, gab die von Jean-Paul Sartre gegründete Zeitschrift Les Temps Modernes heraus. Weltweit bekannt wurde er für den großen Dokumentarfilm „Shoah“ (1985). Foto: Basso Cannarsa/Opale

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Eine Hymne an das Denken, die Philosophie und die Kunst: Ein Besuch bei Claude Lanzmann, dessen Erinnerungen morgen erscheinen

Eine Minute und neunundzwanzig Sekunden, das ist die erste wichtige Zeitspanne dieses Buches. Die Jungs müssen wach werden, dann ihre kleine Schwester wecken. Sie müssen zu ihren Sachen finden, die sie am Abend zuvor in der Reihenfolge ausgelegt haben, in der man sie anzieht, in völliger Dunkelheit. Und keinen Mucks. Die Dielen der alten Treppe sind gegen jedes Knarzen präpariert, jedes Türschloss wurde geölt. Dann in den Garten, ohne einen Ast zu streifen, ohne zu stolpern. Ganz durch bis zum Versteck, dem tiefen Loch ganz hinten unter den Büschen. Lautlos hinein, alles versiegeln. Bis das Licht einer Taschenlampe die Höhle erhellt. Doch da steht kein Deutscher, sonst würde die Geschichte hier schon enden. Da steht Lanzmann père und verkündet den Prüfbericht: Ihr habt geraschelt. Ihr habt getuschelt. Ihr wart nicht schnell genug. Neunundachtzig Sekunden vom Tiefschlaf bis ins Versteck, das war der Standard. Er sagt: Die Deutschen haben Hunde.

Nacht für Nacht wachte der alleinerziehende Vater über Claude, seinen Bruder Jacques und die jüngere Schwester Evelyne. Drei jüdische Kinder durch die Zeit der deutschen Besatzung zu bringen, wie sollte das gehen? Durch solchen Drill. Der Vater war, schreibt Lanzmann, davon überzeugt, dass nur eines im Leben sicher war, nämlich der Eintritt des schlimmsten Falls. Für Juden im Europa der vierziger Jahre war das allerdings eine rationale Einstellung.

Das ist nicht Lanzmanns ganze Geschichte, es ist nicht einmal seine ganze Kindheit. Womit andere Autoren ihre Bücher ganz und gar füllen, das sind hier bloß die ersten spitzen Winkel einer digitalen Stoppuhr, die die verstreichende Zeit anzuzeigen beginnt. Das Buch ist eine philosophische Textaufgabe mit den Variablen dieser neunundachtzig Sekunden, der siebzig Jahre seitdem und sechshundert Seiten Text. Wie viel Geschichte ist in diesem Leben?

Es gibt in seinem Buch einen Satz, es ist mehr als ein Satz, eine Zauberformel: "Nie hat die Zeit aufgehört, nicht zu vergehen." So muss es gewesen sein, für den Jungen im Garten von Brioude wie für den Filmemacher von "Shoah", der zwölf Jahre braucht für einen Film von neuneinhalb Stunden. Er brauchte auch für Reportagen Monate. Es wurden Meisterwerke. Andere Menschen bewegen sich anders im Strom der Zeit.

Als ich ihn in seiner Wohnung besuche, hat er ein wenig verschlafen. Er erscheint dann braungebrannt, über dem Oberkörper nur ein Hemd. Er duftet nach Eau Sauvage von Dior. Er hält Mittagsschlaf, denn nachts liegt er wach. Er ist auch selbst schuld, sagt er. Er will nicht vergesslich werden, also lernt er Gedichte auswendig, die er sich in der Nacht vorsagt. Klassiker, Surrealisten, Balladen. Manche haben dreihundert Strophen. Da liegt er noch länger wach.

Zählt er Hasen? Der Hase, der seinen Memoiren ihren verrätselten Titel gibt, ist ein Motiv in Lanzmanns Leben. Erst als solch ein Tier durch die Lichtkegel seiner Autoscheinwerfer sprang, konnte er begreifen, dass er sich in Patagonien befand. Was wir wissen, ist nicht immer da. Es muss, so Lanzmann, durch die Emotionen, den Körper übersetzt werden, um etwas zu gelten - wie Jetons, die erst zu richtigem Geld gewechselt werden müssen. Auch ein Hase kann ein Wechsler sein. Auf den Geländen der Konzentrationslager hat er die Hasen gesehen und gefilmt, wie sie unter dem Stacheldraht durchkriechen wie Kuriere des Lebens.

In seiner Wohnung bewundere ich das Modell eines israelischen Panzers. Dieses Spielzeug führt den Leser im Hasensprung zurück zu einer Nacht im Frühjahr 1944. Claude war von seinem Vater mit Aufgaben in der Résistance betraut worden. Claude sollte einen Karren mit Handgranaten befördern, die unter alten Möbeln versteckt waren. Er war nicht allein auf dieser Mission, ein etwas älterer Junge war auch dabei, Biegelmann. Der Vater hatte einen Revolver für die beiden, den aber gab er dem Älteren. Dann wurden sie erwischt. Ein Milizionär machte sich daran, ihren Karren zu durchsuchen, dabei drehte er den Jungen den Rücken zu. Das war der Augenblick, den Revolver einzusetzen. Zwei Juden, die Waffen für die Résistance transportieren, denen war der Tod gewiss, davor noch die Folter. Doch Biegelmann konnte nicht. Er hielt die Hände in die Luft, der Revolver blieb in seiner Manteltasche. Claude trat ihn und zischte "Tu es jetzt!", ohne Erfolg. Es können nur Sekunden gewesen sein, Sekunden vor siebzig Jahren, aber das in ihnen vermittelte elende Gefühl der Ohnmacht ist nicht vergessen. Gerettet wurden die beiden durch einen Zufall. Seither ist er stolz auf die Waffen der Juden, auf Panzer und Düsenjets.

Feigheit, die Furcht vor der Feigheit und ihre Überwindung, das ist eine zentrale philosophische Frage in diesem Leben. Sie war nicht abstrakt: Wer konnte sich zutrauen, auch unter der Folter der Gestapo zu schweigen? Wann wird der Körper zum Verräter der Willenskraft? Auch für Jean-Paul Sartre war das eine zentrale Frage, die dem Philosophen ein nie versiegendes Misstrauen gegen den eigenen Körper einflößte. Nun liebt Claude Lanzmann das Leben, auf fatale Weise. Er hätte sich nicht umbringen können, hätte es nicht geschafft, auch dann nicht, wenn er drohte, damit zum Verräter zu werden. Das wägt Claude Lanzmann in knappen Sätzen, auch noch im September 2010, während vor dem Fenster der Lärm einer Grundschule aufsteigt, es ist ein letzter Spätsommertag. Und dass er das nicht kann, das hat ihm das Leben und das Bild, das er von sich hat, wie er sagt, "vermiest". Darf man, als Philosoph und Moralist, so am Leben hängen?

In seinen Regalen sind Fotos. Das Buch kommt ohne aus, Lanzmann schafft eine Sprache, die keine Abbildungen braucht und auch nicht duldet. Sie wurde von einem Trio, von Erich Wolfgang Skwara, Barbara Heber-Schärer und Claudia Steinitz meisterhaft ins Deutsche übertragen. Vor dem Regal übermannt mich die Neugier, und ich bitte ihn, mir Monny zu zeigen, seinen unvergesslichen Stiefvater. Lanzmanns Eltern trennen sich 1934 nach langen Jahren heftigster Kämpfe. Die Mutter verlässt die Familie, geht in einer Fabrik arbeiten und lernt in Paris jenen Monny kennen. Nach der deutschen Besatzung müssen sie untertauchen. Lanzmann schreibt: "Ist es gestattet, ein kompliziertes Privatleben zu führen, wenn die Geschichte sich ihrerseits immer mehr verwirrt, immer wahnsinniger wird?" Der Kontakt zur Mutter reißt ab, bis eines Nachts im Frühjahr 1942 jemand an der Tür des väterlichen Hauses in Brioude reibt, wie der Rabe bei Edgar Alan Poe. Monny hatte sich mit falschen Papieren aus seinem Versteck in Paris gewagt, um über die Demarkationslinie in die unbesetzte Zone zu reisen, eine lebensgefährliche Aktion für einen Juden. "Nur die Liebe - die wahnsinnige Liebe, die er für meine Mutter empfand - hatte ihm die Kraft verliehen, einer solchen Gefahr die Stirn zu bieten." Monny war der Sohn einer serbischen Bankiersfamilie, der sich als surrealistischer Lyriker in Paris einen Ruf gemacht hatte. Er brachte sich, Paulette Lanzmann und später auch deren Söhne mit dem Handel mit seltenen Büchern und Autographen seiner unterdessen berühmt gewordenen Dichterfreunde durch. Er begleitete Claude in der Nachkriegszeit, sprach sogar für ihn eine Dame an, ob sie nicht die Mätresse dieses guten und netten Jungen werden wolle - und hatte damit, wie mit fast allem im Leben, Erfolg. 1968 raffte ihn ein Herzinfarkt dahin, auf den Champs-Elysées, am Arm seiner Paulette. Sie ruhen auf dem Friedhof Montparnasse, zusammen mit Evelyne, der Schwester, die sich 1966 das Leben nahm - oh, ein weiteres Buch im Buch.

Es ist gar nicht weit von Lanzmanns Wohnung zu diesem Grab. Er geht manchmal dorthin und denkt an den Tod, dabei ist er ihm heute nicht näher als damals, als ihn neunzig Sekunden von ihm trennten. Lanzmann ist zeitlos. In seiner Wohnung liegen Hanteln. Aktuelle Abzüge zeigen ihn beim Wasserski. Sein Sohn ist siebzehn. Laut Wikipedia wird Claude Lanzmann im November 85, aber was steht nicht alles im Internet. Reden wir von der Liebe. Auf dem Weg war mir eine Gedenktafel für Simone de Beauvoir aufgefallen. Sie blieben bis zu ihrem Tod befreundet, lange, nachdem ihre Liebesgeschichte ans Ende gekommen war. "Simones Wohnung? Ja, die ist gleich dort unten." Er sagt es, als gehe er später zum Whisky trinken hinüber. Es gibt noch weitere große Liebesgeschichten im Buch, die zu seiner ersten Frau Judith und zu Angelika Schrobsdorff. "Ich habe nicht alle meine Lieben im Buch erwähnt, wissen Sie?" "Das habe ich mir allerdings gedacht." Er freut sich. "Ich wollte ein schamhaftes Buch schreiben." Unfreiwillig schamhaft verläuft die Liebe in Nordkorea. Diese Geschichte allein ergibt einen Roman und einen Film. Es geht um Vitaminspritzen und eine Krankenschwester sowie Kim Il-sung. Es geht um Lanzmanns bescheuerte Idee, in Pjöngjang als Ausländer den Ort für ein Rendezvous bestimmen zu können. Man kann diese Episode nicht zusammenfassen, sie muss beim Lesen in voller Länge durchlitten werden. "Der patagonische Hase" ist ein Buch, das die Eigentümlichkeit hat, sich im Kopf des Lesers zu entfalten. Man kommt an Passagen, die vielleicht nur wenige Seiten lang sind, die in der Erinnerung weiter wirken, bis man irgendwann meint, sie selbst geträumt zu haben. Da sind all die Gelegenheiten, bei denen es ihn um ein Haar erwischt hätte, die Krankheiten, Unfälle, darunter ein schrecklicher Badeunfall in einer Strömung vor der israelischen Küste, bei dem selbst die Rettungsschwimmer ihn aufgegeben hatten. Wie bringt man es auf eine Formel, was das für ein unendlich inspirierendes, ergreifendes Buch ist? Man könnte sagen, es ist das beste Buch über das zwanzigste Jahrhundert. Es ist auch ein Buch, mit dem man befreundet ist, wie mit Montaignes "Essais". Dann lernt man auch viel, über Familien, das Wesen der Zeit und Hasen. Es widerlegt all jene, die empfehlen, das Leben irgendwie zu normieren und dauernd zu optimieren, ist eine Hymne an das Denken, die Philosophie und die Kunst, unendlich altmodisch im Vertrauen auf die klassische Bildung und atemberaubend modern in der Freiheit des Denkens, ewig in seiner Hingabe an Freundschaft und Liebe.

NILS MINKMAR

Claude Lanzmann: "Der patagonische Hase. Erinnerungen". Übersetzt von Erich Skwara, Claudia Steinitz und Barbara Heber-Schärer. Rowohlt, 682 Seiten, 24,95 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Rezensent Micha Brumlik widmet der umfangreichen Autobiografie des jüdisch-französischen Regisseurs Claude Lanzmann eine eingehende Kritik. Er hat nicht nur viel über das "säkulare und intellektuelle Diasporajudentum" gelernt. Besonders fasziniert hat ihn Lanzmanns Engagement in der französischen Resistance, das den jüdischen Geschichten von Flucht und Vernichtung eine seltener zu lesende Perspektive des Widerstands entgegensetzt. Hier vermutet der Rezensent auch die Quelle des ungebrochenen Selbstbewusstseins des späteren Regisseurs des bahnbrechenden Dokumentarfilms "Shoah". Das Kapitel über die Dreharbeiten zu diesem Film haben Brumlik außerordentlich gefesselt , weil hier zu erfahren ist, wie detektivisch und umsichtig der Autor sein musste, um beispielsweise untergetauchten Nazis vor die Kamera zu bekommen. Über andere Themen wäre der Rezensent dagegen gern weniger detailliert worden: Lanzmanns Liebesbeziehungen, unter anderem mit Simone de Beauvoir oder die mitunter zu "Kitsch und Apologetik" neigenden Ausführungen zu Israels Militär aus, über das Lanzmann den Dokumentarfilm "Tsahal" gedreht hat. Insgesamt aber findet Brumlik diese "unschätzbare Quelle" eines Zeitzeugen außerordentlich fesselnd.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH