Groß war er, schlank und vornehm. "Signor Conte" nannten ihn seine Freunde in Posillipo. Der malerische Vorort von Neapel war eine der ersten Stationen des Exils, das Sandor Marai zusammen mit seiner Frau Lola und Sohn Janos um die halbe Welt führte. Hier traf er den Journalisten und Historiker Tibor Simonyi - wie er ein Ungar im Exil. Marai, bekannt für seine vorsichtige, fast unnahbare Art, befreundete sich mit Simonyi und blieb bis zu seinem Tod in engem, meist brieflichen Kontakt mit ihm. Zwei Jahrzehnte umfaßt die nun erstmals veröffentlichte Korrespondenz, in der das Antlitz Europas und die geistige Skyline Amerikas sichtbar werden. Das Unmittelbare der Briefe macht ihren besonderen Reiz aus: Persönliche Mitteilungen und praktische Ratschläge wechseln sich ab mit Erkenntnissen von frappierend zeitloser Gültigkeit: "Was man sowohl in Washington als auch in Moskau eher fürchtet als den Krieg, ist der nukleare Terrorismus. Etwas in der Welt und in den Menschen ist zur Explo sion gelangt, und die Kohäsionskräfte Tugend, Geschmack, Gesetz funktionieren nicht mehr."

Der Briefwechsel zwischen

Sándor Márai und Tibor Simányi

Im Dezember 1942 standen im Budapester Nationaltheater „Die Bürger von Kaschau” zum erstenmal auf der Bühne; ein historisches Stück, das im frühen 14. Jahrhundert spielt. Und trotzdem war es für den nationalkonservativen Regierungschef Horthy und die ungarischen Nazis der „Pfeilkreuzler” nicht ungefährlich. Es dauerte allerdings eine Weile, bis die Betroffenen das begriffen hatten. Nach dreißig Vorstellungen und Straßenprotesten der Pfeilkreuzler wurde das Stück von Sándor Márai abgesetzt.

Es geht darin, wie in beinahe jedem historischen Text, um Gegenwärtiges: Raubritter, denen ein neuer König die Stadt gegeben hat, belagern Kaschau. Das musste man 1942 in Analogie zu Horthys Arrangement mit den Pfeilkreuzlern verstehen. Und die Künstlerfigur im Stück, der Bildhauer Johann, setzt gegen die Anarchie der Raubritter-Herrschaft den in einer Diktatur mutigen Satz: „Es gibt kein menschenwürdiges Leben ohne Recht.”

„Die Bürger von Kaschau” sind in einer Ausgabe von 1947 in der Preussischen Staatsbibliothek Unter den Linden als Bühnenmanuskript greifbar, doch trotz des Marai-Booms der letzten Jahre noch nicht neu übersetzt. Ein Hinweis auf das Stück findet sich jetzt im schmalen Anmerkungsteil des Briefwechsels zwischen Marai und dem fünfundzwanzig Jahre jüngeren Historiker und Biografen Tibor Simányi, der den Briefwechsel auch herausgegeben hat.

Marai war nicht nur, wie man bisher in Westeuropa dachte, ein mehr oder minder feinsinniger innerer Emigrant, sondern auch ein Widerständler mit künstlerischen Mitteln. Wie aber geht das zusammen mit Márais handwerklich perfekter, höchst erfolgreicher Edelkitsch-Novelle „Die Glut”, die, ebenfalls 1942 erschienen, den Rückzug in eine Phantasie-k.u.k. Welt propagiert, in der ritterliche Männer mittels Kammerspiel-Gespräch auf einem Schloss um eine schöne Frau kämpfen?

Das Rätsel dieser Unvereinbarkeit löst sich in den „Bürgern von Kaschau” selbst: Bevor der Bildhauer Johann sich zu wehren beginnt, vertritt er die traditionelle konservative Ästhetik der Trennung von Politik und Kunst. Er lehnt es ab „ein Held” zu sein: „Dieser Marmor und dieses Antlitz, das ich aus dem Marmor mit dem Meißel herausgeschält habe, sind mein Mut, mein Krieg, mein Heldentum. Nur hier kann ich kämpfen, nur hier kann ich siegen.” Marai führt in den „Bürgern” zunächst eine zum Zeitpunkt der Niederschrift von ihm selber schon verabschiedete Ästhetik vor. Doch dann setzt sich der beispielhafte Bildhauer Johann, viel aggressiver als Márai mit dem Schreiben der „Bürger” selbst, über das Postulat der Kunstautonomie hinweg: Johann erschlägt den Räuberbanden-Statthalter mit seinem Meißel. Das war 1942 ein überaus deutliches Zeichen, ein kaum versteckter Aufruf zur Revolte.

Peitsche und Maschinenpistole

Äußerungen zu Politik machen einen wesentlichen Teil der Briefe aus, die Márai während zwanzig Jahren an Tibor Simányi schickt. In ihnen zeigt sich seine sture Unbestechlichkeit und nicht selten ein bissiger Witz: „Die österreichischen Nazis (wie auch die ungarischen)”, schreibt er aus Salerno am 21.März 1974 angesichts von aktuellen Vergesslichkeiten, „warteten mit weiser Voraussicht ab, bis sie von den deutschen Nazis die Armbinde, die Peitsche und die Maschinenpistole erhielten. Und es begann eine Gaudi und ein Jodeln in einem Ausmaß, dass man es nicht vergessen kann.”

Etwas weniger Glück entwickelt Marai, seit Anfang der achtziger Jahre in San Diego wohnhaft, bei der Einschätzung amerikanischer Politik. Nachdem er sich über den „dummen” Carter lustig gemacht hat, tritt er für Ronald Reagan ein. In anderen Regionen stört Marais Antikommunismus sein eigensinniges Urteilsvermögen nicht. Der Konservative hatte ein derart gelassen pessimistisches Geschichtsverständnis, dass ihn nicht einmal der RAF und Brigate Rosse-Terrorismus der Siebziger Jahre ernsthaft beunruhigen konnte. Der Geschichtsverlauf habe sich derart beschleunigt, dass dieses „anarchische Zwischenspiel” bald vorbei sein werde. Auch näher verwandte Zeitgenossen werden gelegentlich giftig abgekanzelt: Ernst Jüngers „Stahlgewitter” habe er „eher verlegen räuspernd als überzeugt” aus der Hand gelegt: „Es ist etwas arrogant Esoterisches in seiner Attitüde. Etwas deutsch Montherlantsches. Doch Montherlant war auf zynischere Weise Dandy, aufrichtiger.”

Simányi sorgte als ungarischer Redakteur der Kölner Deutschen Welle für diverse Marai-Sendungen (Hörspiele, Essays), die Marai, der eine amerikanische Minimalpension bezog, beim Lebensunterhalt halfen. Doch erst nach Jahren fand der förmlich-vorsichtige Sándor von der Anrede „lieber Herr” über „lieber Freund” zu „lieber Tibor”. Das hinderte ihn aber nicht, dem lieben Tibor gegenüber selbstbewussten Hochmut zu beweisen. Am 17. Juli 1984 schreibt er aus San Diego: „Du erwähnst, eventuell ein Interview mit mir zu machen. Danke für die gute Absicht, aber ich gebe keine Erklärungen, weder jetzt noch später – überlassen wir diese Kunstform den Politikern und den Kinosternen.”

Am 11. Januar 1989, in seinem letzten Bief an Simànyi, schreibt Marai: „Ich lebe einsam, wie ich nur kann, und warte auf den Stellungsbefehl - ich ersehne ihn nicht, wehre mich aber auch nicht gegen ihn.” Sechs Wochen später erschoss er sich.

HANS-PETER KUNISCH

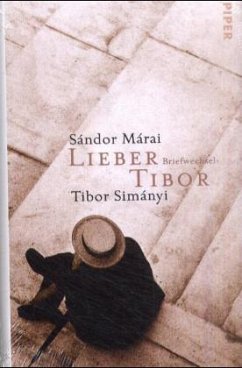

SÁNDOR MÁRÁI/ TIBOR SIMÁNYI: Lieber Tibor. Briefwechsel. Piper Verlag, München 2002. 329 Seiten, 19,90 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Sandor Marai, der zuletzt in San Diego lebte und sich dort 1989 das Leben nahm, war nicht nur, berichtet Hans-Peter Kunisch, "ein feinsinniger innerer Emigrant"; sondern auch "ein Widerständler mit künstlerischen Mitteln", hat der Rezensent nach der Lektüre des Briefwechsels des Schriftstellers mit dem ungarischen Redakteur Tibor Simanyi erkannt. Der Briefwechsel selbst wirft aber nicht nur ein positives Licht auf Marai, findet der Rezensent. So urteilsscharf er über seine Beobachtungen von österreichischen und ungarischen Rechtsextremen berichte, so undifferenziert falle aber auch sein Urteil über US-amerikanische Politiker aus. Mit Simanyi hatte Marai ein zwanzig Jahre währender Briefwechsel verbunden, in dem er sich allerdings nur langsam, so Kunisch, seinem Unterstützer auf der persönlichen Ebene angenähert hatte. In den meisten Briefen gehe es um Politik. "Sture Unbestechlichkeit" und "bissiger Witz", Markenzeichen Marais, kämen auch hier voll zum Tragen, meint der Rezensent.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH