Björn Kuhligks lyrische Stimme war noch nie so klar wie in diesem Band. In seinem Zentrum steht das Langgedicht, das dem Buch seinen Namen gibt. 2014, als es noch leichtfiel, all die Menschen auf der Flucht als Problem der Mittelmeeranrainer zu verdrängen, ließen Björn Kuhligk die Berichte vom berüchtigten Grenzzaun von Melilla nicht mehr los. Er reiste dorthin, um sich ein Bild zu machen und eine Sprache für das zu finden, was er sehen würde. Mit diesem Band meldet sich ein politischer Mensch zu Wort und zeigt, was ein Gedicht vermag: Es greift uns an, weil es Bilder in uns erzeugt, die wir nicht wegwischen können, es trifft mit seinem rauen Ton ins Mark und duldet doch keine bloß emotionale Reaktion.

Im Oktober 2015 reist Björn Kuhligk in die spanische Exklave Melilla. Sein Gedichtband "Die Sprache von Gibraltar" ist politisch hochbrisant.

Von Christian Metz

Was sind das für Zeiten", fragte Bertolt Brecht einst, die Rede an die Nachgeborenen gerichtet, "wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt." Gegen die eigene Gattung gerichtet, beinhalten die Verse die Frage, ob es in bestimmten Situationen noch angemessen sei, sich einer Schönheit wie der von Naturlyrik anzuvertrauen. Ist Poesie dann nicht nur die versgewordene Ausrede, um sich den gravierenden Problemen der Zeit nicht zu stellen? Da die Geschichte sich nicht wiederholt, aber unter sich verändernden Umständen immer neue Antworten auf dieselben Fragen sucht, nimmt sich Björn Kuhligk in seinem neuen Gedichtband "Die Sprache von Gibraltar" Brechts Problemstellung aufs Neue an.

Während Brecht sich einst in "finsteren Zeiten" wähnte, entfaltet sich Kuhligks titelgebendes Langgedicht in "Tagen der Unruhe". In dieser Wendung ist sowohl die eigene innere Nervosität als auch die Andeutung eines politischen Umsturzes aufgehoben. Gedichte über Bäume zu schreiben erscheint angesichts dieser Situation, als würde man sich als Autor mit einer lauen Beruhigungsbrühe abspeisen lassen: "ich esse eure Naturlyrik-Suppe nicht / eure Naturlyrik-Suppe esse ich nicht", wischt das kerngesunde Sprachkasperl daher seine Buchstabensuppe vom Tisch. Die vehemente Abwehr schließt in Kuhligks Fall zugleich einen Schlag gegen das eigene Arbeiten ein. Nachdem er sich in seinen Gedichten stets mit der Großstadt und dem urbanen Leben auseinandergesetzt hatte, legte er mit "Die Stille zwischen null und eins" zuletzt einen Band mit Naturgedichten vor. Diese Texte entziehen sich zwar jeder naiven Idyllik, bleiben in ihrer kontemplativen Ruhe aber auch nicht gerade baumlos. Im Angesicht von Baum und Reh ist der unruhig auf seinem Stuhl kippelnde Anti-Natursuppen-Lyriker daher nicht einfach nur renitent. Vielmehr entschließt er sich, die eigene Suppe nicht weiter auszulöffeln. Raus aus dem Schatten realer Mächte, verlässt er Berlin.

Im Oktober 2015 reist Kuhligk in die spanische Exklave Melilla. Geographisch zu Marokko gehörend, ist sie politischer Bestandteil Europas. Die eine Seite der Stadt schmiegt sich ans Meer, die anderen Seiten sind von Grenzanlagen abgeriegelt. Der Zaun soll die aus Afrika kommenden Flüchtlinge am Eindringen in dieses schmale Stück Europa hindern. Melilla ist zum Sinnbild des "Bollwerks Europa" geworden. Als Schandfleck geschmäht, als Trutzburg gelobt, bündeln sich in ihm wie in einem Brennglas alle Ereignisse von Flucht, Vertreibung, Migration, Abschottung, Humanität und Ignoranz. Dieses Szenario fasziniert Kuhligk. Hier, vor Ort, soll sein Gedicht entstehen. Kuhligk sucht die Erfahrung, will sich der politischen Realität körperlich aussetzen: "Ich bin angekommen in der Krise / es ist kein Zeitungsartikel, kein Diskurs / kein surrealer Film, es ist zum Riechen / zum Anfassen, zum Durchgehen." Das Lob der Präsenz und sinnlichen Erfahrung ist zugleich als ein Schlag gedacht gegen die sogenannte Postmoderne mit ihrer Betonung von Mittelbarkeit und Diskursivität.

Was Kuhligk aber vor Ort erlebt, ist nicht die ganz andere, unmittelbare Wirklichkeit. Zunächst weil die vordringliche Wahrnehmungsart das auf Distanz beruhende Sehen bleibt. Mit der Formel "ich sehe" setzen weit mehr als ein Dutzend, häufig anaphorisch gereihter Verse ein. Geruch, Geräusch, Geschmack oder gar Berührung spielen nur eine nachgeordnete Rolle. Zudem wirken die einzelnen Wahrnehmungen, zeitlich zerschnitten, wie nachträglich montierte Momentaufnahmen. Sehen ist bei Kuhligk, wie "wenn ich mit den Augen fotografiere." Und schließlich bleibt das Gesehene von den eigenen Denkmustern und Vorstellungen geprägt. Für dieses Wissen findet Kuhligk die tautologische und gerade deshalb so treffende Formulierung: "ich sehe, was ich sehe." Der Dichter erschafft - nach sechs Tagen der Unruhe, folgt ein Tag der Ruhe - seine eigene Welt. Kuhligk will also die Postmoderne hinter sich lassen und kann sich doch nicht aus ihr lösen, weil sie sich nicht wie ein verschlissener Mantel einfach abwerfen lässt. Die Faszination des Langgedichts liegt nicht darin, dass dem Lyriker einen intimer Einblick in die Exklave vergönnt wäre. In diesem Sinne gilt für den Melilla-Flug der Vers aus der "Winterreise": "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus."

Die Kostbarkeit und Überzeugungskraft liegt woanders. Als sein poetologisches Schlüsselwort erweist sich ausgerechnet das vermeintlich geschmähte, eigentlich aber nur sanft in Ambivalenz gebettete "interessant". "Die Sprache von Gibraltar" ist ein Gedicht über das Interesse als Antrieb der Erkenntnis einerseits. Andererseits aber auch über das Interesse als ein besonderer Zustand. Inter-esse heißt so viel wie "dazwischen sein". Und in diesem Dazwischen liegt Melilla, dort liegt auch jenes Gibraltar, das schon in Titel und Prolog aufgerufen wird. In diesen geographisch realen und doch mythologischen Zwischenraum bricht auch der (fiktive) Autor auf. Kuhligks Gedicht eröffnet einerseits den Raum, zwischen dem, was man sieht, und dem, was tatsächlich ist. Andererseits verzweigt es sich in die Differenz zwischen dem, was man persönlich sein will, und dem, was man ungefragt aufgrund seiner Herkunft nur sein kann. In diesem Dazwischen wird der poetische Beobachter sich seiner selbst fremd.

Staunend, mitunter aufgebracht und wütend schaut er sich zu, wie er ist, was er ist, nur weil er zufällig zu einer privilegierten Gruppe gehört. Und weil er sich individuell aus diesen allgemeinen Herkunftsbedingungen nicht lösen kann, fühlt er sich bald in seinem Denken, Fühlen und Sprechen eingesperrt wie in einem Gefängnis: "Die Geschichte meiner Abstammung / ist die Geschichte meiner Abstammung / die Geschichte meiner Hautfarbe / ist die Geschichte meiner Hautfarbe."

Die eigene Hautfarbe ist in die Geschichte einer Hautfarbe eingebettet. Als Teil dieser Geschichte ist man Part einer Machtkonstellation. Daraus gibt es kein Entkommen. Und doch tastet der Melilla-Besucher nach einem schmalen Spalt, der sich zwischen der eigenen Person und den allgemeinen Vorgaben auftun könnte. Die wortgewandte Bewegung in diesem Grenzraum, das Ausweiten dieses Zwischenraums, macht "die Sprache von Gibraltar" zu einem ergreifenden, enorm sinnlichen Abenteuer ständiger Grenzverschiebungen. Dabei geht kein Funken politischer Brisanz verloren. Denn darum geht es ja, was wir in der Welt überhaupt sehen und verändern können, wenn wir in unserem Denken und Fühlen feststecken. Sprechen wir nicht eigentlich immer nur über Bäume?

Aus diesem Verdacht geht er sprachlich rigoros mit sich um oder sogar gegen sich vor: "ich bin in diese Gegenwart geflogen, / ich, mit der Hautfarbe eines Brötchens / das zu kurz gebacken wurde." Immer wieder erinnert die Autorfigur sich an ihre begrenzte Einsicht. Kuhligks Sprache formiert sich hierbei aus formelhaften Versatzstücken, denen er einen Dreh versetzt: "Wenn die als Schlafstörung / formierte Schuldkröte kommt / und vor dir die Rechnung ablegt / hast du nicht mehr als ein Gedicht / XXL." Ja, das bleibt das Problem. Es ist immer nur ein Gedicht, das der Dichter schreiben kann. Aber anders als der Reisebericht, den Kuhligk bereits 2015 von Melilla aus verfasst hat und der sich an das sichtbare Geschehen hält, kann dieses Gedicht einen Bereich des Dazwischen eröffnen, das genau zeigt, in welcher bemühten Verlorenheit der westeuropäische weiße Dichter steht, selbst wenn er nicht von Bäumen sprechen will. Dieser Kampf wider sich selbst macht Kuhligks Langgedicht zum Faszinierendsten, was man in diesem Herbst in der deutschsprachigen Lyrik lesen kann.

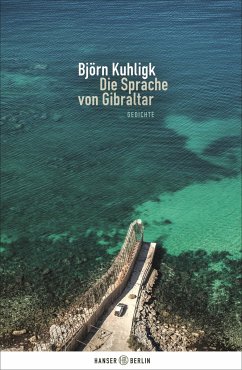

Björn Kuhligk: "Die Sprache von Gibraltar". Gedichte.

Hanser Berlin Verlag, Berlin 2016. 84 S., geb., 16,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Philipp Bovermann vermisst zuweilen die alte Schärfe des Autors beim Lesen von Björn Kuhligks Langgedicht-Bericht aus der Exklave Melilla. Irgendwo im Kopf des Rezensenten schrillt ein Alarm, wenn der Autor seinen westlichen Wohlstand gegen die Situation der Flüchtlinge setzt und die "Schuldkröte" schluckt. Bisweilen kommt es Bovermann vor, als sei es von Kuhligks Kreuzberger Biotop bis nach Melilla bloß einen Schritt, dann wieder wird eine "echte Ferne" für den Rezensenten spürbar, eine Grenzerfahrung, die sich auf die dichterische Fantasie des Autors auswirkt als Ringen um die Möglichkeit des Schreibens überhaupt. Diese Momente hätten für Bovermann gern noch länger andauern dürfen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Björn Kuhligk reist in seinem neuen Gedichtband „Die Sprache von Gibraltar“ an die

Außengrenze der EU, zum Zaun in der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika

VON PHILIPP BOVERMANN

Humanitäre Katastrophen haben fast immer etwas beunruhigend Diffuses an sich: Einerseits sind die Ursachen zu abstrakt, die Folgen andererseits zu konkret. Wo sie aufeinandertreffen, versagt die Sprache. Der Lyriker Björn Kuhligk hat in „Die Sprache von Gibraltar“ die große europäische Sauerei unserer Tage – die neu errichteten Zäune und Todesstreifen – in einer sprachlichen Grenzerfahrung dokumentiert.

Dazu reiste er im vergangenen Oktober in die spanische Exklave Melilla, die auf der einen Seite vom Mittelmeer, auf der anderen von Marokko und einem gewaltigen Bollwerk aus Stacheldraht umschlossen ist. Ein Stück Europa, könnte man sagen, unter verschärften Bedingungen. Hinter dem Zaun, durch den man den Muezzin aus einem anderen Land rufen hört, kampieren etwa 30 000 Menschen aus den Subsahara-Regionen. Etwa ein Zehntel hat im vergangenen Jahr den Übertritt geschafft.

Man kann diese Dinge mit ein paar Klicks im Internet recherchieren.

Genau das tat auch Björn Kuhligk, während er das Thema bereits von Berlin aus dichterisch bearbeitete. In einem Artikel, den er später für Zeit Online über seine Reise schrieb, berichtet er von einer Zeitungslektüre in einer Supermarkt-Schlange: „Es war mir nicht neu, aber ich bekam dort eine kalte Wut auf das, was ich las, und begann das zu verachten, woran ich gerade schrieb. Jetzt reicht’s, dachte ich.“

„An einem Montag der Unruhe“, bricht Kuhligk also auf, ans Ende Europas, „wo der Anfang Afrikas ist“. Noch im Flugzeug fragt er sich, aus dem Blickwinkel seines Sohns, „was hast du gemacht, als die Leute / von den Zäunen geschossen wurden“? Die „Stewardess mit den Apfelbrüsten“ fragt „süß oder salzig“. Kein Zweifel: „Ich bin bei den Satten, den Siegern / das ist mein Standpunkt“.

Dezent schrillt da eine Warnglocke auf. Wird hier nun fleißig Asche ins wohlstandsschampoonierte Haar gerieben, als ließe sich die Schuld der Existenz in einer westlichen Gesellschaft durch ihr demonstratives Eingeständnis abwaschen? Kuhligks lyrisches Ich „mit der Hautfarbe eines Brötchens“ durchquert Passkontrollen und Zeitzonen, Feierabendjogger und Minigolfanlagen als „VISA-König“. Und dann ist er auch schon da, umstandslos, der Zaun von Melilla und „das Gesicht des Jungen, der die Kontrolle / durchbrach“.

Die als „Schlafstörung / formierte Schuldkröte“ kriecht ins Meer, wo die Ertrunkenen treiben – an den Ort, wo sie „zu Mittelmeerboden“, zum „Mittelmeerraum“ werden. Gott sei Dank: Die Schuldkröte grummelt zwar auch weiterhin über ihre eigene Hässlichkeit („Was ist der Mensch? Halb Bier / halb Mängelexemplar, ein geselliger / Zweibeiner“), wird dabei aber ständig an den Ort zurückgeführt, wo sie hingehört: nicht verschlossen ins westliche Gewissen, sondern ans „Ende Afrikas, Afrikas Ende“. Die Erfahrung einer moralischen Grenze steht der äußeren Grenze gegenüber und „ich sage meine Ohnmacht in das Telefon“.

Die lyrische Schuldkröte muss also in dem Raum ersaufen, der den Ertrunkenen gehört. Neben Eindrucksfetzen, phantasmagorisch und splitterhaft, als hätte sie der nordafrikanische Wind nur eben zufällig aufs Papier geweht („lieber Jesus, da stimmt doch was nicht“), bestimmt die von Kuhligk bekannte Schnoddrigkeit das Langgedicht, seine Tendenz zur beinahen Auflösung der Stimme.

Der Radius des „Asphalt-Rimbaud“ von Berlin-Kreuzberg hat nun eine maritime Dimension gewonnen, aber ein bisschen liest sich seine europäische Exklave immer noch wie eine schmutzige Berliner Eckkneipe, gerade auch dort, wo eine subtile Entfernung zum bekannten Raum spürbar wird. In „Die Sprache von Gibraltar“ schreibt Kuhligk nicht mehr über Spaziergänge im Kiez oder in Brandenburg, als seien das durch eine zarte Traurigkeit entrückte Dinge, sondern über eine echte Ferne, eine „Ferne, umhüllt von Ferne“. Der dichtende Flaneur macht den maximalen europäischen Spaziergang.

Sein Stil ist noch immer rau und zärtlich zugleich: rau nach innen, gegen sich selbst, zärtlich nach außen, als traue er sich fast nicht, die Phänomene zu umfassen. „Ich sehe, was ich sehe“ notiert Kuhligk, das ist alles, der Rest eine unbekannte Größe auf dem Meeresboden; die Toten sprechen nicht. Das lyrische Erzählen läuft in Tautologien aus, wie in einen Sandstrand aus Leichen. „Wenn der Raum ein Raum ist / wenn das Meer ein Meer ist“ – das sind Sätze, die schweigen.

Kuhligk erliegt nicht der Versuchung, den buchstäblich Ausgeschlossenen „eine Stimme zu verleihen“, wie man das immer recht salbungsvoll sagt. Hier sprechen vielmehr die Erschütterungen, die eine reale Grenzerfahrung auf dem Seismografen der dichterischen Fantasie hinterlässt. Sie führen zum fortwährenden Ringen um die Möglichkeit, überhaupt etwas zu schreiben. Das Langgedicht umfasst daher lediglich 36 Seiten. Gern wäre man noch ein bisschen mit dem Dichter dort geblieben „nach der Nacht, in der dreißig über den Zaun kamen“, aber „an einem Sonntag der Ruhe“ geht der Flieger zurück nach Berlin.

Es folgen auf den verbliebenen 43 Seiten Gedichte aus Nächten und Nebeln in der deutschen Heimat, die sich wie eine finstere Decke auf das Meeresglitzern in Gibraltar legen, es gewissermaßen in einer Ferne zur afrikanischen Ferne ertränken. An einem Nachmittag der Unruhe geht man aus der Lektüre. Und ein kleines bisschen sehnt man sich vielleicht doch nach der wohltuenden Schärfe, die Kuhligk etwa in seinem Gedicht „Die Liebe in Zeiten der EU“ von 2005 anschlug. Es wird zuvorderst als Beispiel aktueller politischer Lyrik in deutscher Sprache genannt. „Als im Süden die ersten Turnschuhe / angespült wurden“, schreibt er dort, „später zwei, drei / Zweibeiner gefischt wurden, das muß / es darf zurückgefeuert werden.“

Björn Kuhligk: Die Sprache von Gibraltar. Gedichte. Hanser Verlag, Berlin 2016. 80 Seiten, 16 Euro.

Wie eine finstere Decke legen

sich die Gedichte aus Nächten und

Nebeln auf das Meeresglitzern

Afrikanische Spiele: Am Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla, Oktober 2014.

Foto: Reuters

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de