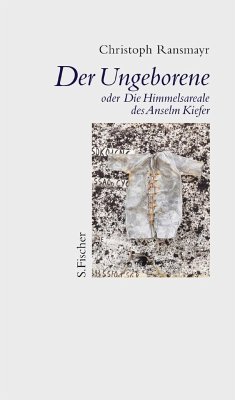

Neben seinen großen Romanen erkundet Christoph Ransmayr in einer losen Reihe von in Leinen gebundenen Bändchen »Spielformen des Erzählens«. In »Der Ungeborene« kreuzen sich die künstlerischen Wege von Christoph Ransmayr und Anselm Kiefer.

Anselm Kiefer - Ein Meister aus Deutschland? Der Bibliothekar, ja Prophet des Bleis? Oder ein Freund der Leichtigkeit, des Klatschmohns und der Rosen? Maler und Bildhauer der Barbarei? Missionar der Vergänglichkeit? Admiral bleierner Flotten und Geschwader? Reisender durch alle Welten? ... Ach, mit wie vielen Namen hat man diesen Mann aus dem badischen Donaueschingen in den Jahren seines wachsenden Ruhmes, seines Weltruhms schließlich, schon bedacht, mit wie vielen Ehrungen, Schmähungen und immer neuen Namen ...

Christoph Ransmayr ist im Spätsommer des Jahres 2000 und im folgenden Frühjahr einer Einladung Kiefers gefolgt und hat ihn auf La Ribaute, einer zur Bastion und gläsernen Kolonie der Kunst umgestalteten stillgelegten Seidenfabrik im Süden Frankreichs, besucht. Ransmayr hat auf La Ribaute viele von den alten Namen wiederentdeckt, vergessene, längst abgelegte - und auf einem nächtlichen Spaziergang mit Kiefer einen neuen gefunden: Der Ungeborene.

Anselm Kiefer - Ein Meister aus Deutschland? Der Bibliothekar, ja Prophet des Bleis? Oder ein Freund der Leichtigkeit, des Klatschmohns und der Rosen? Maler und Bildhauer der Barbarei? Missionar der Vergänglichkeit? Admiral bleierner Flotten und Geschwader? Reisender durch alle Welten? ... Ach, mit wie vielen Namen hat man diesen Mann aus dem badischen Donaueschingen in den Jahren seines wachsenden Ruhmes, seines Weltruhms schließlich, schon bedacht, mit wie vielen Ehrungen, Schmähungen und immer neuen Namen ...

Christoph Ransmayr ist im Spätsommer des Jahres 2000 und im folgenden Frühjahr einer Einladung Kiefers gefolgt und hat ihn auf La Ribaute, einer zur Bastion und gläsernen Kolonie der Kunst umgestalteten stillgelegten Seidenfabrik im Süden Frankreichs, besucht. Ransmayr hat auf La Ribaute viele von den alten Namen wiederentdeckt, vergessene, längst abgelegte - und auf einem nächtlichen Spaziergang mit Kiefer einen neuen gefunden: Der Ungeborene.

Holz, Stein, Blei und Gestirne: Christoph Ransmayr stößt in den Kosmos des deutschen Künstlers Anselm Kiefer vor

Christoph Ransmayr meint es, was sich nicht von jedem Autor sagen lässt, ernst. Ihn interessiert, was Größe besitzt und auch Schwere. Seine Bücher sind in die Wüste vorgedrungen, um den Menschen im Zustand absoluter Dehydration, und ins Packeis, um ihn in absoluter Kälte und Dunkelheit zu erproben. Nun hat er sich selbst in den Tross einer solchen Expedition eingereiht. „Selbst aus der Nähe ist Anselm Kiefer, der Gastgeber, der uns durch sein nachtdunkles Land im Süden Frankreichs vorangeht, kaum zu erkennen. Manchmal folgen wir bloß einer Stimme, dem Geräusch sich entfernender Schritte, einem schmalen Schatten. Nur wenige von uns kennen diesen Weg, und kaum einer hat ihn je bei Neumond beschritten.”

Es geht über das Gelände der alten Seidenfabrik von La Ribaute, am Fuß der Cevennen in Südfrankreich gelegen, die Kiefer als künftigen Schauplatz seiner Kunst erworben hat. 35 Hektar umfasst sie, nur unwesentlich weniger als die 44 Hektar des Vatikanstaats, wo sich die architektonischen und bildnerischen Höhepunkte des heidnischen und christlichen Europa ballen. La Ribaute verhält sich dazu wie ein neues Amerika, im rohen und fruchtbaren Zustand der Erschließung. Hinter Kiefer und seinem Anhang, ihrer Spur gehorsam, bewegt sich „le bull”, der Bulldozer, und legt, mitten in der Nacht, das künftige Wegenetz durch das Gebüschchaos der Macchie: „Schritt für Schritt und dann l e b u l l ! So werden auf La Ribaute Straßen gebaut, Zufahrten, Wege, bis eines Tages alle Glashäuser, Gärten, Ateliers und Mohnblumenfelder und Teiche miteinander verbunden sein werden, miteinander verbunden die große Halle, das sechzig Meter lange Wohnhaus, die rostende Zeile aus einem Dutzend mit Bildern und Skulpturen gefüllten Schiffscontainern; verbunden die eisernen Freitreppen mit den Eingängen von Tunnels ...”.

Öl und Blut auf Leinwand

Ransmayr wohnt einer Apotheose bei: Etwas, das irdisch schien, gibt auf einmal, bei Neumond und Sternenlicht, sein himmlisches Wesen zu erkennen. Es ist nicht der Ort für interpretatorischen Schnickschnack – Ransmayr gibt Zeugnis, und indem er es tut, beugt er sich in Demut vor dem Gegenstand. Aber es schafft sich darin auch die tiefe Gewissheit Ausdruck, den gefunden zu haben, dem das gebührt. „Wir sind das Gefolge eines Meisters aus Deutschland.” Es ist ein Stolz, der dient. So trägt sich in die Figur der Reverenz das eigene Selbstgefühl ein, voller Zuversicht, dass dieser extrem schmale Essay von zwanzig Seiten bereits als ein Buch in die Welt hinauszutreten vermag. Mit anderen Worten, Ransmayr macht den Rang seines Texts davon abhängig, dass Kiefer der raumgreifende Ausnahmekünstler schlechthin sei, wie er uns sonst nur noch in Richard Wagner und Pablo Picasso entgegentritt. Ist er das denn?

Eigentlich schon. Das Zögerliche der letztlich bejahenden Antwort erklärt sich aus dem Vorbehalt, den man billigerweise gegen das Gesamtkunstwerk hegt, welches, anstatt sich mit Welt abzugeben, lieber selber Welt sein will und darum jeden Rahmen, er sei noch so groß, zu klein findet. Ihm zieht Kiefer unübersehbar von Anfang an entgegen. Die frühen Bilder sind zwar noch rein gemalt. Aber wie! „Öl, teils Blut, und Papier eincollagiert auf Papier und Leinwand”, lautet die Beschreibung des „Parsifal” von 1973, eines Triptychons, das immerhin bereits 3,30 Meter in die Höhe und rund neun Meter in die Gesamtbreite misst. Eine wütende Monomanie ergreift die hölzerne Welt des Dachbodens, die drei Vierecke sind restlos vom dargestellten Holz ausgefüllt, Bohlen, Balken, Sparren und ganz wenige Fenstersprossen, eben genug, dass Licht auf die mit unglaublicher Geduld wiedergebenen Maserungen fällt. Scharf und rechtwinklig geschnitten präsentiert sich jedes konstruktive Stück; aber innerhalb der pfeilgeraden Kontur ziehen sich schwärzlich und bräunlich die Jahresringe in träumerischen Schlieren, als wäre das Holz aus dem langen Schlaf seines Wachstums in rindenlose Nacktheit geweckt und im selben Akt von der Säge getötet worden.

Heimelig wirkt es und doch leise schaurig, in der Komplexität des ausgeräumten Gehäuses wie ein säuberlich abgenagter Schädel und beinah verrückt. Und die Leere noch unterstreichend, liegen oder stecken mythologische Requisiten herum, der Gralspeer, ein heiles und ein zerbrochenes Schwert, ein altes Gitterbettchen; dazu schlingen sich Schriftzüge wie von der Hand eines Erstklässlers durchs Bild, riesenhaft, aber kaum leserlich und zum abtastenden Buchstabieren nötigend: „O wunden-wundervoller heiliger Speer!” – das Gesamtkunstwerk beginnt schon hier anzuschwellen, indem es sich das ältere der Wagnerschen Oper einverleibt wie ein Hai einen Thunfisch.

Anselm Kiefer: Hätte Thomas Mann den Protagonisten eines Künstlerromans so getauft, man hätte es übertrieben tiefsinnig gefunden, wie sich das Trauliche des altfränkischen Vornamens an einen Nachnamen fügt, in dem das Weichholz mit dem harten Knochen so doppeldeutig ineinsklingt.

Die folgenden Bilder wollen bereits mehr vom Stoff. Noch klaustrophobischer, wissen sie von nichts als gezimmertem Holz; aber in „Die Tür” sind die Bänderungen nunmehr in Kohle ausgeführt, als würde das Porträt des Verstorbenen in seiner eigenen Asche gezeichnet. In der Mitte prangt ein abgezogenes, angenageltes Hasenfell. Das bedeutet natürlich zunächst eine Erinnerung an Kiefers Lehrer Joseph Beuys. Doch dessen Schüler ist er höchstens so, wie Platon der Schüler von Sokrates war: Die dialogische Ironie des Meisters ist ersetzt durch ein Streben nach dem Universalen, das weniger auf ein Abbild als auf das Urbild zielt.

Es gewinnt Wucht in dem Maß, wie Kiefer mit dem Erfolg auch die materiellen Mittel zufallen. „Steinerne Hallen” sind es als nächstes. Die gestalteten Flächen werden nicht nur immer größer, sondern auch dicker dabei, da Schellack, Stroh, Latex und Brandspuren in sie eingehen. Noch kann man es malen nennen, was Kiefer treibt, und in die Mörtelfugen seiner Pfeiler und Gewölbe, in die mörtellose Schichtung der fünf Meter hohen Pyramide geht nicht weniger Langmut ein als in die hölzernen Jahresringe; aber insgeheim mauert er schon. Kiefer gleicht, wenn er sich der aberwitzigen Ausführlichkeit seiner sich wiederholenden und doch nie monotonen Strukturen überlässt, einem Kind, das einen riesigen Anker-Steinbaukasten geschenkt bekommen hat und dem nun, an einem Nachmittag ohne Ende, die Welt abhanden kommt, indem es spielt. Einem erwachsenen Mann zuzusehen, der, mit ins Ungeheure aufgehäuften Materialbergen, in diesen Zustand einer anderen, der ersten Welt noch heimzufinden vermag, stimmt glücklich und traurig zugleich; und in einer Mischung dieser Gefühle steht der Betrachter vor den menschenleeren Riesenformaten des Anselm Kiefer.

Er musste, nach Holz und Stein, schließlich ans Blei geraten. „Ein Freund des Bleis, gewiss”, sagt Ransmayr von ihm mit gelinder Untertreibung. Ransmayr legt eine Liste der Dinge vor, die Kiefer aus Blei geschaffen hat wie deren aufs äußerste komprimierte Idee: Bücher und Schiffe, bleierne Flugzeuggeschwader, bleierne Betten in schwarz verhängten Sälen, „blaugraue Schlafstätten, in deren Kuhlen nur kalte, das Licht von Galerien und Museen spiegelnde Wasserlachen ruhten, niemals Menschen.” Blei ist die intensivste aller historischen und physischen Substanzen, zehnmal dichter als Wasser. Gold ist zwar noch schwerer, aber immer wenig und darum absolut leicht, und das Uran, das man niemals in die Hand bekommt, stiftet seine Verheerungen auf eher metaphysische Weise. Mit Blei hantieren zu dürfen ist dagegen ein kindliches Glück gewesen: Es an Schießständen als verbrauchte Munition zusammenzuklauben, dann zu schmelzen, die aufschwimmenden Steinchen (denn Steine schwimmen in Blei) mit dem Löffel abzuschöpfen und zuletzt die stumpf oxidierte Haut, wie die Haut auf heißer Milch, wegzuziehen, um darunter den reinsten und massivsten Spiegel zum Vorschein zu bringen; dann es in die Gummiform mit ihren Gieß- und Luftkanälen zu schütten und zu bangen, ob wohl ein ganzer und standfester Soldat herauskommt – wer sich daran erinnern kann, der stellt sich leicht die Entzückungen vor, die Kiefer an diesem weichsten und unmetallischsten aller Metalle erlebt. Es verschließt sich nicht wie andere Metalle an der Oberfläche, sondern lässt sich durch einen hackenden Hieb in die Tiefe seiner unglaublichen Kompaktheit hinab öffnen, die plötzlich glänzt.

Kiefer kauft das alte Bleidach des Kölner Doms, das erneuert werden soll. Als die Sattelschlepper eintreffen, sehen sie aus wie leer – „weil”, wie Ransmayr erläutert, „das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeugkolonne schon mit der ungeheuren Last der die Ladeflächen kaum bedeckenden Bleibahnen erreicht war.” Blei aber auch, wie er hinzufügt, als das Metall des Saturn und der Melancholie. Aus Blei sind die Lote gewesen, mit denen man Linien senkrecht nach unten bestimmt und die Meerestiefe ausgemessen hat. Blei ist für den, der zu Versunkenheiten neigt, das Herz der Welt.

Dichter, Maler, Nachthimmel

Was kann nach dem Blei noch kommen? Den Wendepunkt bilden die Hemden der Ungeborenen, „bleierne Hemdchen”, schreibt Ransmayr, „manche kaum größer als der Finger einer Mädchenhand, andere in den Maßen von Neugeborenen oder Puppen, genäht nach den Schnittmustern des Malers von einer algerischen Schneiderin in Barjac, die sie nach Größen geordnet ins Atelier liefert, wo sie in Papiersäcken warten, Hunderte bleierner Talare, warten, bis Kiefer sie ans Firmament heftet.” (Man fragt sich, ob Kiefers Leinwände unter den angehängten Lasten nicht bald reißen werden.) Es sind Leichenhemden für die Noch-Toten, denen darum statt der Erde der Himmel zugewiesen wird. Diese Menschen, die von der Geschichte bislang keine andere Bestimmung entgegengenommen haben, als dass sie dereinst überhaupt leben werden, faszinieren Kiefer (und mit ihm Ransmayr), weil sie reine Idee sind.

Und als solche gehen sie über in die Konstellationen des Nachthimmels. Ihn haben, wie einem plötzlich klar wird, im Grund auch schon all die Dachböden, Hallen und Pyramiden gemeint. Hier nun wechselt der Schriftsteller, der bislang nur Teil des Gefolges war, gleichberechtigt an die Seite des Künstlers: Denn das Gestirn ist gestiftet in der Willkür der Sprache, die es übernimmt, so und so viele Stecknadelköpfe am Himmel willkürlich als Stier oder Schwan zusammenzufassen. Sie füllen die jüngsten und größten von Kiefers Leinwänden, und man braucht, um sich ihnen zu nähern, ein Fernglas, ganz so, als sähe man gleich zum Nachthimmel selbst empor. Dann erkennt man Abertausende von hellen Klecksen, dazwischen die überdeutlich ausgebildeten Stege, die als die Eselsbrücken der Sternbilder figurieren, und schließlich die Namen der Sterne, so, wie sie heute in der Astronomie üblich sind, eine Art kosmischer Nummernschilder: „144615+173237655kOdTAU / und / 211448+ 3803373SDF0tCYG / und” – und so weiter eben, „unaussprechlich”, wie Ransmayr zurecht findet, aber auch unanschaubar, so gigantische Flächen Kiefer ihnen zur Verfügung stellt: Das Gesamtkunstwerk, dieses tief romantische Projekt aus Wort und Bild und Schwermetall, gewaltsam ins Astronomische ausgeweitet, kollabiert, wie ein Roter Riese in ein Schwarzes Loch, auf einmal zum bloßen mathematischen Punkt.

BURKHARD MÜLLER

CHRISTOPH RANSMAYR: Der Ungeborene oder Die Himmelsareale des Anselm Kiefer. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 31 Seiten, 10 Euro.

„Bilder-Streit” heißt dieses Bild von Anselm Kiefer aus dem Jahr 1980. Wir entnehmen es dem schönen Bildband „Anselm Kiefer. Die sieben HimmelsPaläste. 1973-2001”, in dem neben Beiträgen von Markus Brüderlin, Mark Rosenthal und Katharina Schmidt auch der Essay von Christoph Ransmayr sich findet (erschienen im Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2001. 110 Seiten, 39, 80 Euro).

Foto: Hatje Cantz Verlag

Anselm Kiefer im Jahr 2001

Foto: AP/Keystone

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Burkhard Müller nimmt diesen "extrem schmalen" Essayband zum Anlass, eine sehr eingehende Beschreibung und Kritik der Werke Anselm Kiefers zu unternehmen, die er in einer Art Retrospektive Revue passieren lässt. Ransmayrs Text kommt dabei nur am Rand vor. Der Rezensent sieht den Essay als eine "demütige" Verbeugung des Autors, der den Wert seines Büchleins am Rang des Künstlers festmacht, wie er vielleicht mit leiser Enttäuschung über die Kürze des Bandes konstatiert. Müller würdigt den Ernst Ransmayrs, mit dem er sich dem Gegenstand widmet. Viel aber erfährt man über das Buch Ransmayrs nicht und auch das Urteil Müllers bleibt undurchsichtig.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH