S. Fischer zum 150. Geburtstag am 24. Dezember 2009

»Unsere Charaktere paßten zu einander, und ich habe immer gefühlt daß ich der geborene Autor für ihn und er mein geborener Verleger war.«

Thomas Mann an Hedwig Fischer, 2. November 1934

»S.Fischer, Verlag« firmiert er seit 1886. Der deutschsprachige Jude aus Ungarn wird innerhalb weniger Jahre der gesuchteste deutsche Verleger der Moderne an der Wende zum 20. Jahrhundert. Sein Unternehmen macht Literaturgeschichte. Doch von seiner Person weiß man kaum mehr als die Lebensdaten: 1859 bis 1934. Wer war dieser geschickte Geschäftsmann mit dem vielzitierten Gespür für literarische Qualität? Wie reagierte jemand wie er auf die antisemitischen Anfeindungen im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und noch im »Dritten Reich«? Barbara Hoffmeister ist diesen Fragen mit reicher Kenntnis und wachem Spürsinn nachgegangen und hat ein lebendiges Bild von Samuel Fischer entworfen.

»Unsere Charaktere paßten zu einander, und ich habe immer gefühlt daß ich der geborene Autor für ihn und er mein geborener Verleger war.«

Thomas Mann an Hedwig Fischer, 2. November 1934

»S.Fischer, Verlag« firmiert er seit 1886. Der deutschsprachige Jude aus Ungarn wird innerhalb weniger Jahre der gesuchteste deutsche Verleger der Moderne an der Wende zum 20. Jahrhundert. Sein Unternehmen macht Literaturgeschichte. Doch von seiner Person weiß man kaum mehr als die Lebensdaten: 1859 bis 1934. Wer war dieser geschickte Geschäftsmann mit dem vielzitierten Gespür für literarische Qualität? Wie reagierte jemand wie er auf die antisemitischen Anfeindungen im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und noch im »Dritten Reich«? Barbara Hoffmeister ist diesen Fragen mit reicher Kenntnis und wachem Spürsinn nachgegangen und hat ein lebendiges Bild von Samuel Fischer entworfen.

Heute vor hundertfünfzig Jahren wurde Samuel Fischer geboren. Barbara Hoffmeisters Biographie zum Jubiläum macht ein faszinierendes Doppelwesen sichtbar.

Schlicht singulär ist der Beitrag, den der am 24. Dezember 1859, also zu Heiligabend vor hundertfünfzig Jahren, im ungarischen Liptó Szent Miklós geborene Verlegergigant Samuel Fischer zum geistigen und literarischen Leben im deutschsprachigen Raum vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts an und bis weit über seinen Tod am 15. Oktober 1934 hinaus geleistet hat. In seinen Aktual- wie Langzeitfolgen ist dieser ideelle Beitrag im Grunde nur zu vergleichen mit der nach wie vor offenkundigen Wirkung, die gesamtgesellschaftlich von den Sozialgesetzen Bismarcks ausgegangen ist.

Nach weitgehend im quellenlosen Vergangenheitsdunkel liegenden Wiener Lehrjahren kam der offiziell stets mit "S. Fischer" zeichnende jüdische Jungbuchhändler wohl 1879 in die Reichshauptstadt Berlin. Sie zog zu jener Zeit, so auch nachzulesen in Barbara Hoffmeisters neuer Biographie des Verlegers, jährlich eine halbe Million Zuwanderer an. Zwischen der Reichsgründung des Jahres 1871 und der Jahrhundertwende war die Bevölkerung auf mehr als zweieinhalb Millionen Menschen angewachsen. Alfred Döblins Epochenroman "Berlin Alexanderplatz", der 1929 erstmals erschien - ein wenig gegen den Widerstand des damals fast siebzigjährigen Patriarchen, gleichwohl nahezu naturgemäß bei "S. Fischer, Verlag" -, sollte die physischen und psychischen Konsequenzen dieser Entwicklung mit der Geschichte des Franz Biberkopf dann für die ersten Dekaden des zwanzigsten Jahrhunderts fortschreiben.

Unter Bismarck wurden 1883 die Kranken-, 1884 die Unfall-, 1889 die Invaliditäts- und 1891, im Jahr nach seiner Entlassung, die gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. Sie stabilisierten, alsbald auch erfolgreiche Exportmodelle, die Sozialkörper vieler Staaten - und sie tun dies, ihrerseits zahlreiche Metamorphosen durchlaufend, bis zum heutigen Tag.

Am 1. September 1886 gründet S. Fischer das eigene Haus. Zu den sechs Büchern des ersten Programms zählen Henriks Ibsens Dramen "Rosmersholm" und "Wildente", Emile Zolas Stück "Thérèse Raquin" und Leo Tolstois russisches Sittengemälde "Die Macht der Finsternis". 1890 wird das noch nicht dreißigjährige Bühnen- und Skandalgenie Gerhart Hauptmann zum Autor von S. Fischer - wie sich weisen sollte, auf Lebenszeit. Bis zur Jahrhundertwende werden Arthur Schnitzler (1895), Thomas Mann (1897) und Hugo von Hofmannthal (1899) hinzukommen und ebenfalls lebenslang bleiben, von 1903 an veröffentlichen Jakob Wassermann und Hermann Hesse bei S. Fischer. In den ersten siebzehn Verlagsjahren hat er also jene sechs großen deutschsprachigen Dichter an sich gebunden, deren Werke bis heute so unausweichlich zum Geistesvorrat unseres Leselebens gehören wie die Sozialgesetze zu unserer Bürgerlichkeit.

Sieben entscheidende Weichenstellungen hat Samuel Fischer bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zudem bewerkstelligt. Von 1888 an besitzt er mit der "Nordischen Bibliothek" eine erste Reihe, deren siebzehn "knallgelbe Bände" zwar bereits 1891 mit Knut Hamsuns Roman "Hunger" ein Ende finden, ihrerseits aber zu Vorläufern weiterer Buchserien werden, unter anderem der Probebühne der "Collection Fischer". Er hat von 1890 an eine eigene Zeitschrift, die unter ihrem endgültigen Namen "Die Neue Rundschau" über Jahrzehnte hinweg ein poetisches und intellektuelles Zentralinstitut der Zeit sein wird, in der Tat ein "Spiegelorgan der ganzen modernen Weltanschauung", wie es Oscar Bie, einer ihrer folgenreichsten Redakteure, formulierte.

1894 erscheint der erste Verlagskatalog: Absolut neuartig an ihm waren die Porträtfotos der Autoren. Mit einer Neuerung wartete 1895 auch der zweite Katalog auf: Den ganzen Verlag ziert seither, Glücksfall eines Edelmarketings, das Signet des Fischers mit dem Netz, eine Idee des Jugendstilkünstlers Otto Eckmann. Ende 1895 stellt S. Fischer mit Moritz Heimann den, so Barbara Hoffmeister, "ersten Lektor der Buchhandelsgeschichte" ein, dreißig Jahre wird er zur Verlagsfamilie gehören. 1896/97 erscheint die erste, dem weiland siebzigjährigen Ibsen gewidmete Gesamtausgabe - zumal in den vielen Gesamtausgaben zu Lebzeiten, die S. Fischer künftig noch verantworten wird, findet das innerste Credo dieses Verlegers äußeren Ausdruck: die Treue zu Autor und Werk auf der Basis der "denkbar correctesten" Buch- und Geschäftsführung. Und schließlich: Nicht nur mit Schnitzler und Hofmannthal, sondern auch mit Peter Altenberg, Hermann Bahr oder Richard Beer-Hofmann im Gepäck wurde der Berliner S. Fischer auch zum wichtigsten Verleger österreichischer Literatur.

Der Respekt, den seine Autoren für ihn hegten, lässt sich unschwer aus ihren Tagebuchnotizen, ihren Memoiren und aus den Briefen erschließen, die sie an ihn richteten oder mit Dritten wechselten. "Im Verkehr mit Fischer", so Hermann Hesse, "war eine Stetigkeit und Zuverlässigkeit, die ich bei keinem anderen fand." "Im psychologischen Augenblick", so Julius Elias, der Mitherausgeber der Ibsen-Edition, "bewährte sich immer wieder die talentvolle Mischung von kaufmännischer Begabung und geistiger Hellsichtigkeit." Auch im Lobpreis unübertroffen ist Thomas Mann, der Fischer einmal "das große Vaterauge" nannte.

Natürlich hinderte das die Rühmenden allesamt nicht, bei Vertragsverhandlungen über das Honorar zu klagen, das Fischer offerierte, oder, wenn der Patron seine Position einmal besonders entschieden vertrat, gleich den Beleidigten, gar den Verstoßenen zu mimen: "Sie haben mir", so Hauptmann gleichsam in Schockstarre, "mit verhältnismäßig großer Schnelligkeit den Stuhl vor die Thür gesetzt." Kurz danach wird er den Lebensvertrag unterzeichnen.

Woran der riesige Respekt die Autoren indes hinderte, mehr noch: worin er ganz emphatisch zum Ausdruck kam, macht die Biographin Barbara Hoffmeister in einem beiläufigen Klammersatz deutlich - die Beiläufigkeit lässt vermuten, dass sie sich der Tragweite ihrer Bemerkung gar nicht bewusst ist. Worum geht es? Im Jahr 1890 war eine kleine Schmähschrift gegen die Berliner Naturalisten erschienen, betitelt: "Im Suff". Darin wird auch der junge Naturalisten-Verleger Samuel Fischer als alkoholdelirierender "Angler" und "Annoncensammler" karikiert - "bis heute", so Frau Hoffmeister nun in Klammern, "die einzige eindeutige Literarisierung des Verlegers". Indes, welch eine Sensation.

Von den "Buddenbrooks" an (1901 bei S. Fischer publiziert) hatte Thomas Mann zeit seines Schreiblebens jede Menge Kummer und nicht wenige handfeste Skandale mit wirklichen Menschen auszustehen, die sich in den Figuren seiner Romane und Erzählungen unvorteilhaft wiedererkannten. Und was für Thomas Mann gilt, gilt kaum minder für Aberdutzende von Fischers Autoren. Dass just der Verleger selbst weder einem der eigenen noch je einem Schriftsteller der Konkurrenz ungewollt Figurenmodell stand, ist wohl der größte Triumph seiner überaus machtvollen Realität, die er im persönlichen Umgang zugleich so zurückhaltend, ja bescheiden einzurichten verstand.

Dies gehört denn auch zu den großen Vorzügen von Barbara Hoffmeisters Lebensbeschreibung: Sie arbeitet das Doppelwesen des Samuel Fischer klar heraus. Hier der entschlossen wirkende, so rationale wie sinnliche, vor allem jedoch zielbewusste Bücherregisseur, dort ein Mensch von kleinem Wuchs, der sich permanent zurücknimmt, auf Gruppenfotos stets "am Bildrand" zu stehen pflegt, der mithin am liebsten unsichtbar wäre und an Depressionen wie an Schlaflosigkeit leidet. Kundig und prägnant lässt Frau Hoffmeister auch die signifikanten Etappen der Verlagsgeschichte Revue passieren und verweist sehr zu Recht wiederholt auf das Prekäre einer deutsch-jüdischen Existenz nicht erst seit den Zeiten des Nationalsozialismus. Die deutschen Juden, zitiert sie Theodor Lessing, verwalteten "den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht", und annotiert dann knapp: "Das ging auch Fischer an." Der aber neigte wie viele seinesgleichen dazu, den erfahrenen Antisemitismus eher zu bagatellisieren.

Vieles also ist zu rühmen an dieser Biographie, nicht zuletzt ein zupackender, gleichwohl nie nassforscher Stil. Desto mehr verwundert, dass es die Autorin an Reverenz gegenüber ihrem Vorläufer mangeln lässt. 1970 hat Peter de Mendelssohn den 1500-Seiten-Koloss "S. Fischer und sein Verlag" publiziert und dabei nicht zuletzt eine Fülle von Archivmaterial erschlossen und dokumentiert. Dass de Mendelssohn weder im Text noch im Personenregister von Barbara Hoffmeisters Buch vorkommt, sich stattdessen mit einigen wenigen Fußnoten und einem Literaturhinweis begnügen muss, leuchtet partout nicht ein. Ansonsten: kein Weihnachtsgrund zur Klage.

JOCHEN HIEBER

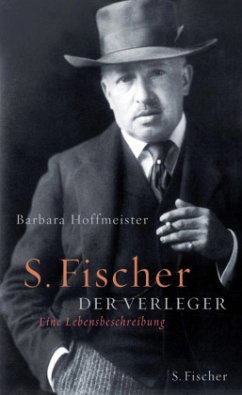

Barbara Hoffmeister: "S. Fischer, der Verleger". Eine Lebensbeschreibung. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. 494 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Am Heiligabend wäre der Verleger Samuel Fischer 150 Jahre alt geworden. Barbara Hoffmeister hat ihm eine Lebensbeschreibung gewidmet

Er war der Mann am Bildrand, ein zurückhaltender Beobachter. Der Mann mit Weste, Hut und Schnürstiefeln. Er schrieb keine Erinnerungen, kein Tagebuch, führte keinen Kalender. Anekdoten über ihn gibt es nicht. Selbst das von ihm angegebene Geburtsdatum, der 24.12.1859, ist zweifelhaft: Alte Matrikel des Rabbinats in seinem Geburtsort, der ungarisch-österreichischen Kleinstadt Liptó Szent Miklós, nennen stattdessen den 25.11.1858. In seinen Briefen an Autoren finden sich nur selten persönliche Aussagen, aus denen sich ein genaueres Bild ableiten ließe. Außer in Briefen an seine Frau Hedwig und seine Kinder unterschrieb er nie anders als mit „S. Fischer”, in einem Zug, ohne die Feder abzusetzen. Aber S. Fischer – das war dann doch eher der Verlag als er selbst, falls es überhaupt möglich ist, beides auseinanderzuhalten.

Ein guter Verleger zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nicht selbst ins Rampenlicht rücken muss, sondern seinen Autoren dazu verhilft, ihre Eitelkeiten zu befriedigen. Erst deren Erfolg ist sein Erfolg, und so ist die Bedeutung von S. Fischer eng verknüpft mit den Namen Ibsen, Hauptmann, Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann und Hermann Hesse, die er nicht nur verlegte, sondern an sich zu binden verstand. Was 50 Jahre nach ihm Siegfried Unseld im Suhrkamp Verlag kultivierte – S. Fischer hat es vorgemacht: Ein guter Verleger hat es nicht nur mit Büchern, sondern mit Werken zu tun, und die Verbindung mit einem Autor gilt wenn möglich auf Lebenszeit.

Doch wie schreibt man über so jemanden eine Biographie? Wie bekommt man eine Figur in den Griff, deren Qualität doch gerade darin besteht, im Hintergrund zu bleiben? Wie hält man die Spannung, wenn der, um den es geht, wohl eher ein bisschen langweilig war? Wie schwierig diese Aufgabe ist, signalisiert die Gattungsbezeichnung von Barbara Hoffmeisters Buch über den Verleger Samuel Fischer. Sie nennt es nicht „Biographie”, sondern „Lebensbeschreibung”, obwohl sie doch damit umso stärker Erwartungen an persönliche Nähe weckt. Ihr Buch mag alles Mögliche sein – eine „Lebensbeschreibung” ist es ganz sicher nicht.

Das liegt nur teilweise an der dünnen Materiallage, sondern ebenso auch an Hoffmeisters Schreibstrategie, die Hauptfigur recht weiträumig zu umkreisen und mit Zitaten zu umstellen. Dabei fehlt es ihr aber an zupackender Profilierung, sodass da, wo die Hauptfigur plastisch werden müsste, nur eine Leerstelle entsteht. Da über Fischers Kindheit nichts bekannt ist, referiert sie ausgiebig die jüdische Abstammung bis zurück zu den Urgroßeltern väterlicher- und mütterlicherseits. Auch über die vermutlich vierjährige Buchhandelslehrzeit in Wien gibt es nichts zu erzählen, stattdessen erfährt man Feinheiten der Wiener Architekturgeschichte und Stadtplanung, die wenig zur Sache beitragen. Auch Berlin, wo Fischer ungefähr 1879 eintraf, nähert sie sich erst einmal über die Stadtkulisse an, bis dann 1886 der S. Fischer Verlag entstand.

Die Gründerzeit im boomenden Berlin war ein günstiger Moment, um sich zu etablieren und unternehmerische Erfolge zu feiern. Der Bedarf an neuer geistiger Herausforderung war enorm. Die großen Autoren der Zeit, Conrad Ferdinand Meyer, Wilhelm Raabe und Theodor Fontane, waren alt geworden, doch es folgte ihnen niemand nach. Fischer suchte erst einmal im Ausland. Er setzte auf Ibsen und Zola. Er verlegte Dostojewski und Tolstoi, weil es für deren Werke international keinen Copyright-Schutz gab. Schließlich schloss er ein Bündnis mit dem jungen Gerhart Hauptmann, um mit ihm den so skandalträchtigen Naturalismus zu protegieren: Literatur und Theater des Sozialen, hart, eingreifend, wirklichkeitsnah. Die Korrespondenz mit Hauptmann erinnert frappierend an den Briefwechsel von Siegfried Unseld mit Thomas Bernhard: Genau so heftig wurde auch damals um Tantiemen und Auflagen gerungen, genauso leidenschaftlich bearbeiteten sich Verleger und Autor im Dauergezerre um Geld, Geschäft und Freundschaft. Thomas Mann, der 1898 mit dem Erzählungsband „Der kleine Herr Friedemann” debütierte, war in diesen Fragen zurückhaltender. 1901 schrieb er den „besten Brief seines Lebens”, um seinen Verleger davon zu überzeugen, die 1100 Seiten langen „Buddenbrooks” ungekürzt erscheinen zu lassen. Wie man weiß, mit Erfolg.

Es dauerte nur wenige Jahre, bis aus dem Nobody aus der Provinz der angesehenste Verleger Deutschlands wurde, bei dem zu erscheinen Autoren als Ehre empfanden. Fischer war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die programmatische Geschlossenheit trug zum Erfolg bei. Fischer wusste, dass ein Verleger vor allem den Autoren seiner eigenen Generation verpflichtet ist, oft sogar nur wenigen von ihnen oder gar nur einem einzigen. Er war aber auch selbstbewusst genug, Manuskripte für Rohstoffe zu halten, denen erst er zum Buch und damit zur Warenform verhalf. Mit „Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane” schuf er seit 1908 eine Buchreihe mit anspruchsvoller Literatur für ein breites Publikum. Monatlich wurde ein Band für eine Mark veröffentlicht. Zwischen billiger, zerfledderter Massenware, die er verachtete, und gravitätischen Klassiker-Ausgaben fürs bürgerliche Bücherregal produzierte er erschwingliche Literatur mit Gebrauchswert. Auch technologische Fortschritte im Buchdruck und die Einführung des elektrischen Lichts von 1880 an waren wichtige Faktoren, damit sich eine breite Lesekultur etablieren konnte. „Wie viele Menschen haben in der Zeit unseres Industrialismus Zeit und Sammlung, ein Werk von 70 – 80 Bogen in sich aufzunehmen?” fragte der skeptische Verleger bezüglich der „Buddenbrooks”. Ohne Licht und nächtliche Lesezeit wären seine Zweifel noch größer gewesen.

Seit 1895 ist das von Otto Eckmann entworfene Signet des Fischers mit Netz in Gebrauch. Es ist mehr als nur die Visualisierung des Verleger-Namens, denn es beschreibt zugleich dessen Methode: Literatur von Rang muss nicht nur marktgerecht in Umlauf gebracht werden, sondern erst einmal aus dem Meer der kreativen Hervorbringungen und all den Fischgründen der verschiedenen Länder und Generationen „eingeholt” werden. Vielleicht hat Barbara Hoffmeister dieses Bild etwas zu ernst genommen und ist selbst nach dieser Methode vorgegangen: So beschreibt sie unermüdlich, was alles im Recherchenetz hängen blieb. Den Fischer, der das Netz bedient, verliert sie dabei jedoch aus den Augen.

In ihrem Buch sind durchaus interessante Dinge zu erfahren, nur gelingt es ihr nicht, daraus eine stringente Erzählung zu formen. Sie reiht Zitat an Zitat und lässt sich davon so mitreißen, dass man als Leser oft gar nicht mehr weiß, um wen es gerade eigentlich geht. Sie folgt eher dem Prinzip Zettelkasten, als der Collagenform. Ein Beispiel: Thomas Manns „Gedanken im Kriege” von 1914 gibt sie so ausführlich wieder, wie es in einer Thomas-Mann-Biographie durchaus angebracht wäre. Auch hier arbeitet sie mit langen Zitaten, anstatt seine Position einfach einmal kurz und prägnant zusammenzufassen. Was aber Samuel Fischer über Manns aggressiven Nationalismus dachte, ob und wie er sich mit ihm auseinandersetzte – darüber erfährt man nichts. Auch Fischer war im Ersten Weltkrieg patriotisch gestimmt, doch Manns antiliberales Gedröhn muss ihm dennoch gegen den Strich gegangen sein.

Hoffmeister operiert mit vielen Fragezeichen, mit „vielleicht”, „vermutlich”, „könnte sein” und nutzt ausgiebig den Konjunktiv: Der Verleger „dürfte” ein Leser des liberalen Berliner Tageblatts gewesen sein. Und man „wüsste vor allem gern”, ob ihn Manns „Gedanken im Kriege” „an seine Anfänge erinnert haben” – daran, wie er als ungarischer Jude im antiliberalen Berlin der Kaiserzeit trickreich seine Staatsbürgerschaft erwerben musste und immer wieder mit antisemitischen Ausfällen zu tun hatte. Das wüsste man gern, erfährt es aber nicht. Samuel Fischer bleibt der Mann am Bildrand.

Deutlich wird diese Figur weder in den Passagen, die von der Heirat mit Hedwig Landshoff im Jahr 1893 handeln, noch in dem Kapitel, das dem schwierigen Verhältnis zu dem schon im Alter von 19 Jahren gestorbenen, hypersensiblen Sohn Gerhart nachspürt. Spürbarer wird der Melancholiker Fischer in der Krise nach dem Krieg, als er versuchte, mit dem jungen Konkurrenten und Expressionisten-Verleger Kurt Wolff zu fusionieren. Doch erst am Ende, als er schon keine Kraft mehr hatte, schwerhörig und ein wenig senil geworden ist und dem Schwiegersohn Gottfried Bermann-Fischer die Geschäfte übertrug, da gelingt es Hoffmeister, diesem spröden, „hypochondrischen und zögerlichen” Menschen näherzukommen. „Dieses ewige Missverhältnis zwischen Wollen und Können, zwischen innerer Sehnsucht und mühseligem Vollbringen, bringt diese ewige Disharmonie hervor”, zitiert sie ihn. „Wenn ich das Leben lebenswert empfinde, fange ich immer zu philosophieren an und gewöhnlich muss ich meine Betrachtungen mit Resignation schließen.” Weil er die Welt nach ihrer Aufnahmefähigkeit für die Werke der Literatur beurteilte, kam er zu der Erkenntnis, dass die bürgerliche Gesellschaft in Auflösung begriffen sei. „Das Buch ist heute der großen anonymen, unorganischen Gemeinschaft führerlos preisgegeben”, schrieb er 1926. Das Ethos des Verlegers ging ihm trotzdem nicht verloren. Seine Maxime lautete: Bücher machen weder gut noch schlecht, aber besser oder schlechter. Daran hielt er sich. JÖRG MAGENAU

BARBARA HOFFMEISTER: S. Fischer, der Verleger. Eine Lebensbeschreibung. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. 496 Seiten, 22,95 Euro.

Er produzierte erschwingliche Literatur mit Gebrauchswert

Kindheit in Ungarn, Lehre in Wien, Verlag in Berlin: Samuel Fischer, 1909 in Südtirol Foto: S. Fischer Verlag

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Mit Gewinn hat offenbar der nachgeborene Kollege Michael Krüger diese Biografie des bedeutenden Verlegers und Verlagsgründers gelesen, von dem er allerdings mit etwas seltsam anmutender Vertraulichkeit durchgehend als "Sami Fischer" spricht. Barbara Webers Buch entfalte vor allem die Zeit noch einmal, in der sich die aus dem jüdischen Stetl stammende Seele Samuel Fischers "in Helle und Weite" geöffnet habe, und in einem Klima von aufsteigendem Antisemitismus und Faschismus unglaubliches für die deutsche Literatur geleistet habe. Die Quellenlage sei schlecht, liest man auch. Aber das scheint Krüger als Entschuldigung für manches Loch in dieser Biografie nicht auszureichen, in der aus seiner Sicht manche Stimme fehlt. Dennoch liest man diese Rezension mit gelegentlichem Unbehagen, weil sie merkwürdig distanzlos ihren Gegenstand verhandelt, das Judentum Fischers eingeschlossen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH