Nicht lieferbar

Audio-CD

Definitely Maybe

Nicht lieferbar

CD

1

Rock 'n' Roll Star

00:05:22

2

Shakermaker

00:05:08

3

Live Forever

00:04:36

4

Up In The Sky

00:04:28

5

Columbia

00:06:17

6

Supersonic

00:04:43

7

Bring It On Down

00:04:17

8

Cigarettes & Alcohol

00:04:49

9

Digsy's Dinner

00:02:32

10

Slide Away

00:06:32

11

Married With Children

00:03:12

Definitely Maybe

Produktdetails

- Anzahl: 1 Audio CD

- Erscheinungstermin: 26. August 1994

- Hersteller: Sony Music Entertainment Germa,

- EAN: 5099747731822

- Artikelnr.: 20177888

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.08.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.08.2004Arbeiter sind klasse

Vor genau zehn Jahren erschien das erste Album von Oasis, für viele Menschen eine Offenbarung. Was war noch mal die Geschichte?

Wie man hineinrülpst in die Welt, so rülpst die Welt zurück. Im Idealfall. Und dies hier ist der Idealfall. Wer die Band Oasis gehört hat, am besten damals vor zehn Jahren, wollte den Kopf augenblicklich in dieselbe unbequeme Stellung renken wie der Sänger dieser Lieder. Bei angezogenen Schultern das Kinn weit nach vorne gestreckt, affenartig. Oder den Hinterkopf in den Nacken. Den ganzen Tag Sonnenbrille tragen, den Mund grundlos offenstehen lassen. Man wollte nachmachen, was eine Frauenzeitschrift einmal ganz heiter als Schönheitsrezept der Oasis-Brüder Liam und

Vor genau zehn Jahren erschien das erste Album von Oasis, für viele Menschen eine Offenbarung. Was war noch mal die Geschichte?

Wie man hineinrülpst in die Welt, so rülpst die Welt zurück. Im Idealfall. Und dies hier ist der Idealfall. Wer die Band Oasis gehört hat, am besten damals vor zehn Jahren, wollte den Kopf augenblicklich in dieselbe unbequeme Stellung renken wie der Sänger dieser Lieder. Bei angezogenen Schultern das Kinn weit nach vorne gestreckt, affenartig. Oder den Hinterkopf in den Nacken. Den ganzen Tag Sonnenbrille tragen, den Mund grundlos offenstehen lassen. Man wollte nachmachen, was eine Frauenzeitschrift einmal ganz heiter als Schönheitsrezept der Oasis-Brüder Liam und

Mehr anzeigen

Noel Gallagher vermutet hat - zum Friseur einen Irish Setter mitbringen und sagen: Bitte genau so!

Die Revolution im Bett

Den eigenen Masterplan haben Oasis trotzdem nicht erfüllt. Sie sind nie die größte Rockband der Welt geworden, dafür waren sie in allen Ländern der Welt gleichzeitig die größte Band Großbritanniens, immerhin. Wenn auch nur vier Jahre lang, wenn auch nur vom Gefühl her. Gefühl ist zuverlässiger als die regionalen Rekorde: Oasis in Knebworth 1996, zweimal 125 000 Zuschauer, seinerzeit größtes unbestuhltes Freiluft-Konzert Englands. Solche Sachen. Das erste Album "Definitely Maybe", veröffentlicht am 30. August 1994, goldene Schallplatte nach vier Tagen, nach einer Woche Nummer eins in England. Daß das zehnjährige Jubiläum derzeit so blumenschwenkend gefeiert wird, unter anderem mit einer Doku-DVD, die nur vom Entstehungsprozeß dieser einen Platte handelt - das liegt auch daran, daß die Gegenwart der Band im Jahr 2004 so trüb ist.

Wieder ein Problem der Rezeption, des Gefühls. Vergangenen Juli, nach dem Auftritt beim südenglischen Glastonbury-Festival, kritisierte sogar der Veranstalter, die fünf Musiker hätten bewegungslos ihren Stiefel heruntergespielt. Mit exakt diesem Argument hatten die Leute Oasis bei Glastonbury 1994 noch zu den Kings of Cool gewählt, das war der mittlerweile bekannte Dreh, die typische ästhetische Wendung der Dinge in den Neunzigern. Die Show war natürlich, daß es keine Show gab.

Deshalb läßt sich die Debüt-Platte "Definitely Maybe" heute so gut als Klassiker feiern: Sie ist von vornherein als Klassiker konzipiert gewesen. Ein Retro- und Revival-Jahrzehnt waren die Neunziger ja auch, weil die jungen Pop-Musiker, Künstler und Mode-Designer ein so umfassendes Wissen mitbrachten, weil sie Asse in der Kanonisierung ihrer eigenen Werke waren und mit den Medien ebenso vertraut umgingen wie mit der Funktionsweise früherer Umstürze, vor allem mit Punk. Ein unschätzbares Archiv. "Vom Bett aus starte ich eine Revolution", haben Oasis später gesungen. Als sie 1994 auftauchten, schauten sie extra dämlich in die Fischaugen-Objektive und sprachen von den ungeheuerlichen Vorgängen in ihrer Arbeitersiedlung bei Manchester.

"Es geht darum, mit den Freunden eine Flasche Cidre zu köpfen", erklärte Noel Gallagher damals in der Zeitschrift "The Face" seine Lieder, "darum, eine Beatles-Platte aufzulegen, Mist zu reden, kotzen zu gehen, vielleicht Sex mit seltsamen Mädchen zu haben. Es geht um Flucht." Sänger Liam sagte, er habe oft Rasenmäher geklaut und weiterverkauft, um sich Haschisch leisten zu können. Weit weg in Seattle hätte ein US-Musiker für sein Heroin sogar komplizierte Rasensprenger-Systeme aus den Gärten graben können - erst die Ankunft von Oasis wurde vom Großteil der britischen Hörer als befreiende Rückkehr des Authentischen, innerlich Ungewaschenen beklatscht. Als donnernde Wortmeldung aus der Arbeiterklasse, die in der Thatcher-Zeit so schwer eingeschüchtert worden war. Oasis betonten immer, wie komplett egal ihnen dies und das alles sei, deshalb entging vielen der heilige Ernst, mit dem sie ihr Ziel verfolgten. Das Ziel: schnellstens zum Klassiker zu werden, um die Früchte noch im Diesseits genießen zu können.

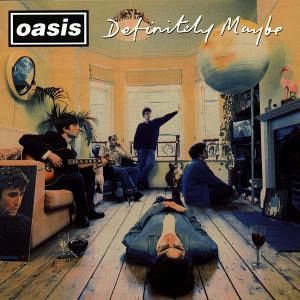

Allein das Foto auf der Plattenhülle, auf dem alle Bandmitglieder an der Kamera vorbeischauen. Auf dem sie bedröhnt und entspannt und doch gefährlich sprungbereit wirken, im Wohnzimmer, das in transzendentem Pastellgelb leuchtet wie das Büro einer Götterbande. Der Designer sagt, er habe sich von den Symbolbildern belgischer und italienischer Renaissance-Maler inspirieren lassen; im Raum verteilt sind Fußballerfotos, ein Porträt des Komponisten Burt Bacharach, Benson-&-Hedges-Zigaretten, das halbe Pop-Koordinatensystem der Gruppe. Tontechniker Owen Morris entwickelte im Studio ein Abmischverfahren namens "Brickwalling", zum einzigen Zweck, auch die leisen Stellen auf den höchsten Lautstärkepegel zu bringen. Das Ergebnis war, daß Oasis-Stücke in Musikboxen viel lauter klangen als alles andere.

Die Philosophie im Helikopter

Eigentlich hatte die Band vorgehabt, sich dem Radiopublikum mit einem hedonistischen Arbeiterkampflied vorzustellen. Coole Wampe: "Du bist ein Ausgestoßener, du gehörst zur Unterklasse / Aber das ist dir egal, denn dein Leben ist schnell genug." Sie nahm dann lieber den weich gereimten Mumpitz-Song "Supersonic" ("Sie trieb's mit einem Doktor in einem Helikopter"), den Noel Gallagher wie viele seiner Lieder in angeblich nur dreißig Minuten komponiert hatte. Ein Tor ist schnell geschossen, einen Tisch zu schreinern dauert länger. Nostalgisch verklärt sagen viele, es habe damals sonst keine gescheite Musik gegeben - wer einen der frühen Auftritte erlebt hat, versteht diese falsche Aussage instinktiv richtig. Die bis zur Unvernunft lautgedrehten Gitarren, das provozierend Langsame, der Sänger Liam Gallagher mit den Händen auf dem Rücken und der Lippe am Mikrophon. Ein androgyner Macho, nörgelnd und bellend und ohne Grinsen übers Ziel hinausschießend: "Ich hab' Action gesucht und fand nur Zigaretten und Alkohol."

"Die Jungs würden es nie wagen, dieses Konzert bloß ,schön' zu finden. Schön ist vielleicht das Wetter oder der Tag in der Bier-Reklame, aber hier muß Freude begründet werden, und das geht ja auch gut", schrieb Benjamin von Stuckrad-Barre 1998 am Schluß von "Soloalbum", dessen Kapitel nach Oasis-Liedern benannt sind und das ein ähnlich großkotziges, im Kern simples Debüt war wie "Definitely Maybe". Wenn auch nicht Working Class. Das Londoner Musikheft "Q" hat die Platte vor kurzem demonstrativ als britisches Kulturgut reklamiert, das demnach kein Außenstehender ganz durchblicken kann, doch das Entscheidende hat sich allerbestens in andere Sprachen übersetzt: Oasis waren Hip-Hop für den jungen weißen Mittelstand, der sich nach diesen Codes, Idealen und Erkennungszeichen sehnte, dem aber der afroamerikanische Hip-Hop und seine Ausläufer fremd und unangenehm blieben. Oasis traten als eigener Staat auf, hatten einen Katalog der Coolness, eine Dekadenz, deren Statussymbole sie selbst definiert hatten. Die Kopfhaltung, die Sonnenbrille. Eine Freiheit, die ohne politische Forderungen preiswert zu haben war, wie die linke deutsche Popkritik zu Recht mäkelte.

Oasis selbst hatten nie vorgegeben, mehr als das zu bedeuten. Daß sie 1994 nach fünfzehn Jahren konservativer Regierung die Grundregeln des Thatcherismus längst selbst verinnerlicht hatten, daß sie statt Klassenkampf nur persönliche Beförderung suchten, hatte der Labour-Vorsitzende Tony Blair jedenfalls schneller erkannt als das Publikum, das den Britpop-Trend und den neuen Swing von London als erfrischende Vorboten der Befreiung las. Im Mai 1995 verloren die Tories im großen Stil bei den Lokalwahlen, und Oasis waren Nummer eins mit "Some Might Say" und der Zeile "Man könnte glauben, bald brechen bessere Zeiten für uns an." Im Mai 1997 gewann New Labour die General Election, und kurz bevor Blair Studiengebühren vorschlug und Zwangsbeschäftigung für genau die Arbeitslosen, die ihm mit ihrer Popmusik so gut ins Amt geholfen hatten, empfing er Noel Gallagher zur Sieger-Party in der Downing Street. Gallagher hat kaum noch gute Lieder geschrieben seither, was aber völliger Zufall ist.

JOACHIM HENTSCHEL

Die DVD-Dokumentation "Definitely Maybe" erscheint am 6. September bei Sony Music.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Revolution im Bett

Den eigenen Masterplan haben Oasis trotzdem nicht erfüllt. Sie sind nie die größte Rockband der Welt geworden, dafür waren sie in allen Ländern der Welt gleichzeitig die größte Band Großbritanniens, immerhin. Wenn auch nur vier Jahre lang, wenn auch nur vom Gefühl her. Gefühl ist zuverlässiger als die regionalen Rekorde: Oasis in Knebworth 1996, zweimal 125 000 Zuschauer, seinerzeit größtes unbestuhltes Freiluft-Konzert Englands. Solche Sachen. Das erste Album "Definitely Maybe", veröffentlicht am 30. August 1994, goldene Schallplatte nach vier Tagen, nach einer Woche Nummer eins in England. Daß das zehnjährige Jubiläum derzeit so blumenschwenkend gefeiert wird, unter anderem mit einer Doku-DVD, die nur vom Entstehungsprozeß dieser einen Platte handelt - das liegt auch daran, daß die Gegenwart der Band im Jahr 2004 so trüb ist.

Wieder ein Problem der Rezeption, des Gefühls. Vergangenen Juli, nach dem Auftritt beim südenglischen Glastonbury-Festival, kritisierte sogar der Veranstalter, die fünf Musiker hätten bewegungslos ihren Stiefel heruntergespielt. Mit exakt diesem Argument hatten die Leute Oasis bei Glastonbury 1994 noch zu den Kings of Cool gewählt, das war der mittlerweile bekannte Dreh, die typische ästhetische Wendung der Dinge in den Neunzigern. Die Show war natürlich, daß es keine Show gab.

Deshalb läßt sich die Debüt-Platte "Definitely Maybe" heute so gut als Klassiker feiern: Sie ist von vornherein als Klassiker konzipiert gewesen. Ein Retro- und Revival-Jahrzehnt waren die Neunziger ja auch, weil die jungen Pop-Musiker, Künstler und Mode-Designer ein so umfassendes Wissen mitbrachten, weil sie Asse in der Kanonisierung ihrer eigenen Werke waren und mit den Medien ebenso vertraut umgingen wie mit der Funktionsweise früherer Umstürze, vor allem mit Punk. Ein unschätzbares Archiv. "Vom Bett aus starte ich eine Revolution", haben Oasis später gesungen. Als sie 1994 auftauchten, schauten sie extra dämlich in die Fischaugen-Objektive und sprachen von den ungeheuerlichen Vorgängen in ihrer Arbeitersiedlung bei Manchester.

"Es geht darum, mit den Freunden eine Flasche Cidre zu köpfen", erklärte Noel Gallagher damals in der Zeitschrift "The Face" seine Lieder, "darum, eine Beatles-Platte aufzulegen, Mist zu reden, kotzen zu gehen, vielleicht Sex mit seltsamen Mädchen zu haben. Es geht um Flucht." Sänger Liam sagte, er habe oft Rasenmäher geklaut und weiterverkauft, um sich Haschisch leisten zu können. Weit weg in Seattle hätte ein US-Musiker für sein Heroin sogar komplizierte Rasensprenger-Systeme aus den Gärten graben können - erst die Ankunft von Oasis wurde vom Großteil der britischen Hörer als befreiende Rückkehr des Authentischen, innerlich Ungewaschenen beklatscht. Als donnernde Wortmeldung aus der Arbeiterklasse, die in der Thatcher-Zeit so schwer eingeschüchtert worden war. Oasis betonten immer, wie komplett egal ihnen dies und das alles sei, deshalb entging vielen der heilige Ernst, mit dem sie ihr Ziel verfolgten. Das Ziel: schnellstens zum Klassiker zu werden, um die Früchte noch im Diesseits genießen zu können.

Allein das Foto auf der Plattenhülle, auf dem alle Bandmitglieder an der Kamera vorbeischauen. Auf dem sie bedröhnt und entspannt und doch gefährlich sprungbereit wirken, im Wohnzimmer, das in transzendentem Pastellgelb leuchtet wie das Büro einer Götterbande. Der Designer sagt, er habe sich von den Symbolbildern belgischer und italienischer Renaissance-Maler inspirieren lassen; im Raum verteilt sind Fußballerfotos, ein Porträt des Komponisten Burt Bacharach, Benson-&-Hedges-Zigaretten, das halbe Pop-Koordinatensystem der Gruppe. Tontechniker Owen Morris entwickelte im Studio ein Abmischverfahren namens "Brickwalling", zum einzigen Zweck, auch die leisen Stellen auf den höchsten Lautstärkepegel zu bringen. Das Ergebnis war, daß Oasis-Stücke in Musikboxen viel lauter klangen als alles andere.

Die Philosophie im Helikopter

Eigentlich hatte die Band vorgehabt, sich dem Radiopublikum mit einem hedonistischen Arbeiterkampflied vorzustellen. Coole Wampe: "Du bist ein Ausgestoßener, du gehörst zur Unterklasse / Aber das ist dir egal, denn dein Leben ist schnell genug." Sie nahm dann lieber den weich gereimten Mumpitz-Song "Supersonic" ("Sie trieb's mit einem Doktor in einem Helikopter"), den Noel Gallagher wie viele seiner Lieder in angeblich nur dreißig Minuten komponiert hatte. Ein Tor ist schnell geschossen, einen Tisch zu schreinern dauert länger. Nostalgisch verklärt sagen viele, es habe damals sonst keine gescheite Musik gegeben - wer einen der frühen Auftritte erlebt hat, versteht diese falsche Aussage instinktiv richtig. Die bis zur Unvernunft lautgedrehten Gitarren, das provozierend Langsame, der Sänger Liam Gallagher mit den Händen auf dem Rücken und der Lippe am Mikrophon. Ein androgyner Macho, nörgelnd und bellend und ohne Grinsen übers Ziel hinausschießend: "Ich hab' Action gesucht und fand nur Zigaretten und Alkohol."

"Die Jungs würden es nie wagen, dieses Konzert bloß ,schön' zu finden. Schön ist vielleicht das Wetter oder der Tag in der Bier-Reklame, aber hier muß Freude begründet werden, und das geht ja auch gut", schrieb Benjamin von Stuckrad-Barre 1998 am Schluß von "Soloalbum", dessen Kapitel nach Oasis-Liedern benannt sind und das ein ähnlich großkotziges, im Kern simples Debüt war wie "Definitely Maybe". Wenn auch nicht Working Class. Das Londoner Musikheft "Q" hat die Platte vor kurzem demonstrativ als britisches Kulturgut reklamiert, das demnach kein Außenstehender ganz durchblicken kann, doch das Entscheidende hat sich allerbestens in andere Sprachen übersetzt: Oasis waren Hip-Hop für den jungen weißen Mittelstand, der sich nach diesen Codes, Idealen und Erkennungszeichen sehnte, dem aber der afroamerikanische Hip-Hop und seine Ausläufer fremd und unangenehm blieben. Oasis traten als eigener Staat auf, hatten einen Katalog der Coolness, eine Dekadenz, deren Statussymbole sie selbst definiert hatten. Die Kopfhaltung, die Sonnenbrille. Eine Freiheit, die ohne politische Forderungen preiswert zu haben war, wie die linke deutsche Popkritik zu Recht mäkelte.

Oasis selbst hatten nie vorgegeben, mehr als das zu bedeuten. Daß sie 1994 nach fünfzehn Jahren konservativer Regierung die Grundregeln des Thatcherismus längst selbst verinnerlicht hatten, daß sie statt Klassenkampf nur persönliche Beförderung suchten, hatte der Labour-Vorsitzende Tony Blair jedenfalls schneller erkannt als das Publikum, das den Britpop-Trend und den neuen Swing von London als erfrischende Vorboten der Befreiung las. Im Mai 1995 verloren die Tories im großen Stil bei den Lokalwahlen, und Oasis waren Nummer eins mit "Some Might Say" und der Zeile "Man könnte glauben, bald brechen bessere Zeiten für uns an." Im Mai 1997 gewann New Labour die General Election, und kurz bevor Blair Studiengebühren vorschlug und Zwangsbeschäftigung für genau die Arbeitslosen, die ihm mit ihrer Popmusik so gut ins Amt geholfen hatten, empfing er Noel Gallagher zur Sieger-Party in der Downing Street. Gallagher hat kaum noch gute Lieder geschrieben seither, was aber völliger Zufall ist.

JOACHIM HENTSCHEL

Die DVD-Dokumentation "Definitely Maybe" erscheint am 6. September bei Sony Music.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben