gesellschaftlichen. Sie soll die Welt auf eine Katastrophe aufmerksam machen: "el diablo blanco". Der weiße Teufel. In einer Salzwüste in Bolivien kündigt sich etwas an, das den ganzen Planeten betrifft. Ein Unglück, zu dessen Abwendung man auch den Vulkan Uturuncu beobachten sollte. Aber lässt sich etwas abwenden, das die Menschheit (oder zumindest der "weiße Teufel" in ihr) über Jahrzehnte hinweg angerichtet hat?

"Salt and Fire" beginnt wie ein Thriller, in dem Menschen aus der ersten Welt in einer zweiten oder dritten Welt unangenehme Erfahrungen machen. Schon am Flughafen ist alles anders als erwartet. Frau Doktor Sommerfeld, in Begleitung der Kollegen Cavani (ein eitler Geck) und Meier (ein Durchschnittstyp), wird nicht von einer Delegation des Landwirtschaftsministeriums abgeholt, sondern von Leuten, die ihren Aufgabenbereich mit dem immer verdächtigen Wort "Sicherheit" angeben. Die Experten werden entführt, anders kann man es nicht bezeichnen. Allerdings erweist sich bald, dass es nicht um eine Geiselnahme im traditionellen Sinn geht. "Verhandlungen wird es nicht geben", weil es auch kein Lösegeld geben wird.

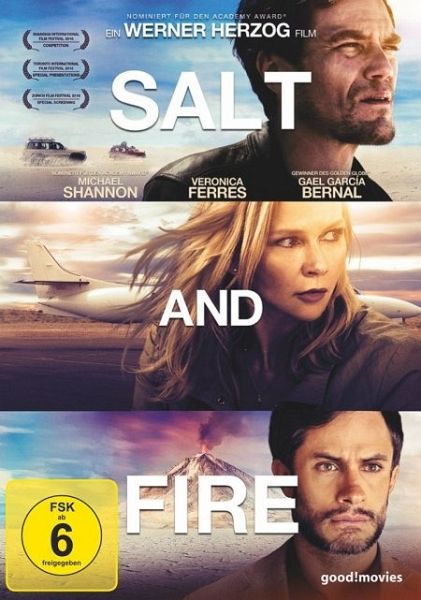

Der Kommandant der unheimlichen schwarzen Männer mit den Maschinengewehren ist nämlich kein Guerrillero und auch kein Gangster, sondern ein Mann, der selbst mit dem "weißen Teufel" zu tun hat. Als er die Maske abnimmt, erkennt man den amerikanischen Schauspieler Michael Shannon, der von nun an das Kommando in diesem Film hat. Er spielt Matt Riley, CEO eines Konsortiums, das wesentlich für die Versalzung der Erde verantwortlich ist. Eines Tages könnte das Salz den ganzen Erdteil bedecken, befürchtet Laura Sommerfeld. "Den Erdteil? Die ganze Erde", kontert Riley. "Ich wünschte, das wäre bloß Science-Fiction."

Mit diesem prophetischen Genre hat "Salt and Fire" allenfalls im entfernteren Sinne zu tun, auch wenn es zwischendurch Anspielungen darauf gibt, dass die "Salar de Uyuni" ein idealer Landeplatz für Aliens wäre. Der Lokomotivenfriedhof, der beiläufig zu sehen ist, deutet darauf hin, dass die Moderne hier auch einmal außerirdisch gewirkt haben muss.

Für Werner Herzog, der sich schon seit einer Weile als der neue Herodot (oder Hesiod) des Weltkinos gibt, ist die spektakuläre Landschaft das ideale Medium, seine teilweise krausen Ideen so richtig zum Schillern zu bringen. Die "wahre Tragödie" ist es nämlich, "wenn man vor dem Licht Angst hat", um noch einmal Matt Riley zu zitieren, der als abgefallener Manager das schlechte Gewissen des kapitalistisch-industriellen Komplexes verkörpert. Was er mit Laura Sommerfeld veranstaltet, ist dann auch tatsächlich so etwas wie eine Lichtkur.

Er setzt sie in der Salzwüste aus und gesellt ihr zwei indigene blinde Jungen bei: Huascar und Atahualpa, von Frau Doktor Sommerfeld (eine herrlich zweideutige, hart an allerlei Peinlichkeiten entlangschlingernde Traumrolle für Veronica Ferres) sofort als "die zwei königlichen Inkabrüder" erkannt. Gemeinsam legen sie das Ohr auf die Salzkruste und lauschen dabei der Erde ihr Geheimnis ab: alles hat mit allem zu tun. "Der Wunsch, meine wissenschaftlichen Instrumente dabeizuhaben, verschwindet."

Für Werner Herzog, der vor vielen Jahren in einem Film namens "Fata Morgana" die mythologische Universalwissenschaft begründet hat, auf die er nun mit "Salt and Fire" zurückkommt, ist die Expedition zum Uturuncu nur ein weiterer Schritt in einer großen Vermessung der Welt, die er seit vielen Jahren mit der Kamera als seinem Instrument unternimmt. Ob er in der Arktis die Spuren von einem "Grizzly Man" aufnimmt, mit einem Leichtballon durch den Regenwald schwirrt ("The White Diamond"), die Menschen - und Pinguine - im ewigen Eis um den Südpol besucht ("Encounters at the End of the World") oder in der französischen Unterwelt die ältesten künstlerischen Zeugnisse der Menschheit aufsucht ("Höhle der vergessenen Träume"), immer verbindet sich dabei Kulturtheorie mit einer verschmitzten Abenteuerlust. Und wenn es zu ernst (oder zu ernsthaft) zu werden droht, wechselt er vom Grundsätzlichen ins Spielerische.

Und auf diese Weise kriegt er auch mit "Salt and Fire" die Kurve. Was lange Zeit gefährlich nach notdürftig an eine Story geheftetem apokalyptischem Raunen aussieht, wird am Ende zu einem immer noch dem Pathos nicht abgeneigten, aber doch in erster Linie hintersinnig komischen Veranstaltung. Die letzte Botschaft ist jedenfalls ein leerer Rollstuhl, auf dem eine Magnumflasche Schaumwein nach Irgendwo fährt. Von den vielen Lebenszeichen der bedenklichen Gattung "Mensch" und ihrer Unterabteilung "weiße Teufel", die Werner Herzog schon gesammelt hat, ist "Salt and Fire" beileibe nicht das geringste.

BERT REBHANDL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.12.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.12.2016