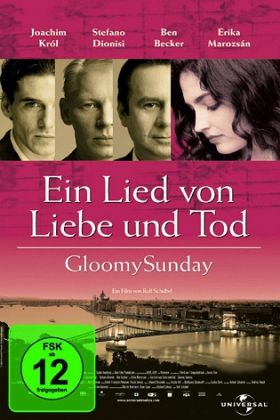

mag ein Magnet sein, aber mehr noch ist es Ilona Várnai, die die Speisen aufträgt und in ihren Augen ein Strahlen hat, in ihrem Lächeln ein Glück verheißt, dass so viel insgeheim verworfene Unschuld niemand verwerflich finden kann. Nicht allein Szabó ist hingerissen von seiner Geliebten, nicht nur die Bewirteten hängen ein wenig verstohlen an ihrer Anmut; auch der hagere Melancholiker András Aradi, der am Piano die Stimmung steuern soll, ist ihr, kaum engagiert, auf Anhieb verfallen. Als er ihr zum Geburtstag eine eigens komponierte schwermütige Weise vermacht, ist es auch um Ilona geschehen. Sie verbringt die Nacht mit András statt wie alle Nächte zuvor mit László, der fortan lernen muss, zu leiden ohne zu klagen, weil ihm eine geteilte Ilona immer noch lieber ist als gar keine Ilona.

Wer sich als Zuschauer wohlig in dieser ménage à trois - Jules und Jim in Budapest - zu räkeln beginnt, hat mit Erfolg die weit ausholende Rückblende verdrängt, in der Rolf Schübels Film "Ein Lied von Liebe und Tod - Gloomy Sunday" vom empfindlichen, aber wunderbar austarierten Gleichgewicht der begehrenswerten Frau zwischen zwei Männern erzählt. Denn unversehens bekommt die Idylle Scharten. Nach einem Zeitsprung von Jahren ist Budapest der deutschen Besatzung preisgegeben, und der linkische junge Besucher aus Deutschland, der Ilona mit den Augen verschlang, wie er sich auf die von ihm martialisch Rollfleisch genannten würzigen Rouladen stürzte, ist zurück in SS-Uniform und mit einer Macht, die sich nicht nur auf die "Erfassung jüdischer Wirtschaftsgüter" beschränkt. Seinen unbeholfenen Heiratsantrag konnte Ilona einst souverän parieren. Aus der Donau, in die er sich betrunken stürzte, fischte ihn László. Doch ob die so genannte Freundschaft, die damals entstand, nicht doch korrumpiert wird, wenn einer erst über Duldung oder Deportation, über Leben und Tod bestimmen darf, wird sich weisen müssen. Und ob er seiner Strafe, sollte er sie denn verdienen, entgehen kann, ist die andere entscheidende Frage.

"Das Lied vom traurigen Sonntag" heißt der Roman Nick Barkows, auf den der Film sich ebenso stützt wie auf die gleichnamige Komposition von Rezsö Seress, die Mitte der dreißiger Jahre tatsächlich in einem Budapester Lokal entstand und als "Hymne der Selbstmörder" traurige Berühmtheit erhielt, als läge dem bittersüßen Lied ein unheilvoller Zauber inne. Um Schübels Film hat es dabei eine nicht minder eigentümliche Bewandtnis. Solange der Regisseur und seine Drehbuchmitautorin Ruth Toma sich über die Vorlage erheben, in der pastos hingetupften, in glückstraurigen Momenten duftigen Liebesgeschichte um Ilona, eine für den Film eigens erfundene Figur - so lange bleiben die Szenen bei aller ausgemalten Farbigkeit behende und verführerisch verspielt. Für die Konfrontation des Schöngeists aber mit dem brachial nach oben drängenden Kleinbürger, um die es dem Roman hauptsächlich zu tun ist, findet Schübel in der Folge eher verschlissene Bilder, die sich vom Klischee nicht mehr zu lösen vermögen. Selbst jene Schauspielerin, die ohne Zweifel die Entdeckung dieses Films ist, weiß sich gegen den jähen Umbruch nicht gefeit: Erika Marozsán, als Ilona soeben noch eine erotische Verheißung, dass ihr jeder erliegen muss, auch der Zuschauer, presst ihre Natürlichkeit plötzlich ins Korsett gemimten Schmerzes, eine Empfindung, die allein der unvergleichliche Joachim Król in der Balance halten kann. Ben Becker, dem die Ambivalenz eines opportunistischen Charakters aufgegeben ist, behauptet sich nachdrücklich, Stefano Dionisi, aufs Verhangene verpflichtet, kann sich aus der Affäre ziehen, weil András Aradi den Freitod wählt, bevor der seltsame Tonwechsel des Films die Figur vernichtet.

Schübel, der renommierte Dokumentarregisseur, hat sich bei seinem zweiten Kinospielfilm gemeinsam mit dem Kameramann Edward Klosinski für einen bewusst altmodischen Stil entschieden. Das geht lange gut: "Nah an unseren Hauptpersonen, ohne ihnen ins Nasenloch zu kriechen. Im Lokal in Bewegung, aber ohne Hektik, so wie man ein gutes Essen serviert. So opulent wie möglich, aber nicht aufgedonnert und keinesfalls karg." Dass der Ton - war es die Kopie, war es der Projektor? - in der Frankfurter Vorstellung bald den halben Film lang asynchron ist und bei jedem Musikeinsatz jault wie ein verstimmtes Klavier, beschädigt solchen Stilwillen freilich entschieden.

HANS-DIETER SEIDEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.10.1999

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.10.1999