keinen Ohrenschutz; wenn sie in die Fabrikhalle geht, schaltet sie ihr Hörgerät aus. Sie spricht mit fremdem Akzent, eine Einzelgängerin von irgendwoher, ein Rätsel. Ihr Chef legt ihr nahe, Urlaub zu nehmen, da fährt sie an die irische Küste, bringt ihre Sachen in ein Hotel und setzt sich an den Strand. Da erst sieht sie die Bohrinsel. Sie brennt immer noch. Es ist ein schönes Bild, ein Tableau des Todes, wie der Rauch über den graublauen Abendhimmel zieht.

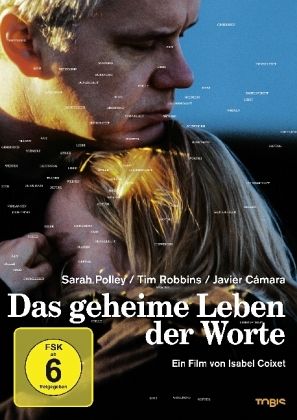

So kommt das Schicksal in Gang. Für einen Arbeiter, der sich bei dem Unglück schwer verbrannt hat, wird eine Krankenschwester gesucht. Hanna (Sarah Polley) erfährt es, als sie am Abend in einer Kneipe sitzt. Sie meldet sich. Ein Hubschrauber fliegt sie zur Ölplattform. Sie richtet sich im Zimmer des Schwerverletzten ein, als einzige Frau unter acht Männern, Glücksuchern, Sonderlingen, vom Leben Gebeutelten. Ob sie wirklich gelernte Krankenschwester ist oder es bloß vorgibt, um nicht Urlaub machen zu müssen, um nicht mit sich allein zu sein, erfährt man nicht. Sicher ist nur, daß der Mann (Tim Robbins), den sie pflegt, vorübergehend erblindet ist und sich nicht rühren kann. Ein Stück für zwei Stimmen, eine helle, eine dunkle, das ist "Das geheime Leben der Worte".

Die Katalanin Isabel Coixet ist vor drei Jahren durch ihren vierten Spielfilm "Mein Leben ohne mich" bekannt geworden, die Geschichte einer krebskranken Frau, die ihrem nahenden Tod ein paar kostbare Glücksmomente abtrotzt. Auch darin spielte die kanadische Schauspielerin Sarah Polley die Hauptrolle, und auch dieser Film handelte von der Grenze, hinter der die Dinge des Alltags fadenscheinig werden, von einem Blick, der das Leben schon hinter sich hat und es ebendeshalb ganz neu entdecken kann. Es ist, als wollte Coixet mit Polley verschiedene Stadien der Versehrung durchspielen: nach der Todkranken jetzt die Traumatisierte, die Zeugin eines fernen Schreckens. Denn auch Hanna ist verbrannt und verstümmelt, sie hat den jugoslawischen Bürgerkrieg auf eine Weise überlebt, die dem Gestorbensein sehr nahekommt. Irgendwann nachts, in der Dunkelheit des Krankenzimmers, erzählt sie dem blinden Mann auf dem Bett von ihrer Qual, sie läßt ihn die Narben auf ihrem Körper fühlen und verrät ihm ihren Namen, aber so, daß er glauben muß, er gehöre zu einer Toten, einem Menschen, den sie von sich abgespalten und in sich begraben hat.

Zwei Menschen allein in einem Raum, auf einer stählernen Insel im Meer, das ist eine Konstellation, von der Filmschauspieler träumen, weil sie dann alles geben können, auf beinahe theaterhafte Weise. Aber diese Theatralik ist auch die Gefahr von Zweipersonenfilmen, sie saugt ihnen das eigentlich Filmische aus, die Bewegung, die Topographie. Isabel Coixets Film entgeht ihr nur knapp. Die kargen Vignetten vom Leben an Bord, von den Schrullen des Kochs (Javier Cámara) und seiner Kostgänger, helfen ihm mit Mühe über die Klippe des Kammerspiels, auf der er immer wieder aufzusetzen droht - auch deshalb, weil man sich gar nicht satt sehen kann am Understatement von Sarah Polley und Tim Robbins, an ihrer durch Sachlichkeit maskierten Scheu und an der leisen Ironie, mit der er ihr sein Geheimnis ins Ohr flüstert: "Ich kann nicht schwimmen."

Das andere, schlimmere Geheimnis des Ölarbeiters Josef, eine Liebesaffäre mit der Frau seines besten Freundes und Kollegen, wird von Coixet nur angedeutet, so wie vieles in "Das geheime Leben der Worte" skizzenhaft bleibt. Gerade darin liegt die Wohltat dieses Films: daß er nichts auserzählt, keinen Plan erfüllt, keine Rechnungen begleicht. Alles ist da im Augenblick, und über den Horizont der stillgelegten Bohrinsel reicht höchstens die Sehnsucht des Mannes, die Frau kennenzulernen, die ihm ihr Herz geöffnet und sein Leben gerettet hat. Erst in den Schlußszenen kommt der Regisseurin das Gespür für ihre Figuren ein Stück weit abhanden, sie läßt sie reden, wo Blicke genügt hätten; statt das Glück der beiden bloß anzudeuten, malt sie es breit aus.

Ein Hauch von Wenders-Kino liegt über dem "Geheimen Leben der Worte", aber im guten Sinn. Wo Wim Wenders einmal angefangen hat, in "Alice in den Städten" oder "Im Lauf der Zeit", da macht Isabel Coixet weiter und erzählt ihre eigene, weibliche Version der Geschichte der Einsamkeit. Auch ihr Film hat eine Moral, doch sie drängt sich nicht vor wie beim späten Wenders, sondern schreibt sich unauffällig den Bildern ein. Die einzige überflüssige, weil allzu redselige Figur bei Coixet ist eine Therapeutin, die sich um jugoslawische Kriegsopfer kümmert. Aber diese Frau wird von Julie Christie gespielt, und so muß man ihr alles verzeihen. Sogar, daß sie eigentlich nicht in diesen Film gehört.

ANDREAS KILB

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2006