dafür verantwortlich sein, daß dieser raffiniert verschachtelte Roman seit seinem Erscheinen vor einem halben Jahrhundert praktisch ohne Wirkung geblieben ist. Nachholen läßt sich so etwas schwerlich. Auch in Spanien begann Ayalas Wirkungsgeschichte erst nach seiner Rückkehr, in der Spätzeit des Franco-Regimes. Immerhin kann der inzwischen Hundertjährige, der in seiner spanischen Heimat alle erdenklichen literarischen Auszeichnungen erhalten hat und als Klassiker zu Lebzeiten gilt, nach dem Erzählband "Der Kopf des Lammes" (F.A.Z. vom 4. November 2003) schon auf seine zweite deutschsprachige Veröffentlichung bei Manesse zurückblicken. Und wie beim Vorgänger ist Erna Brandenberger eine mustergültige Übersetzung gelungen, während in Hanjo Kestings Nachwort alles steht, was man wissen muß.

Seit dem Roman "Der Herr Präsident" (1946) des Guatemalteken Miguel Ángel Asturias hat der Diktatorenroman eine weitgefächerte Herrschertypologie hervorgebracht, von elefantenfüßigen Monstren in verfaulenden Palästen bis zu kalten Bürokraten der Macht. Sosehr bei Ayala, der nach Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs einige Jahre in Buenos Aires verbrachte, der Demagoge Perón hindurchschimmert, während die Primera Dama unverkennbar Züge von Eva Duarte trägt, so deutlich ist der Diktator seines Romans eine Konstruktion, die mehrere typische Übel des Kontinents in einem einzigen Herrscher vereint - Machtwillen, Skrupellosigkeit, Eitelkeit, mangelnde Bildung und einen Hang zu billigen Vergnügungen.

Ayala ist ein Meister beschränkter Perspektiven. Seine Figuren verraten mehr über sich selbst, als ihnen lieb sein kann, und oft demontieren sie im Reden ihren eigenen Anspruch. Als wollte er auf keinen Fall wie ein Eiferer wirken, verbirgt sich der Autor dabei hinter seinen Geschöpfen. Und je komischer die Situation, desto trockener Ayalas Humor. Bei einer feierlichen Zeremonie etwa müssen die zahlreichen Zuhörer in glühender Hitze der Nationalhymne lauschen, die einfach nicht enden will. "Unsere Nationalhymne hat nämlich eigentlich keinen Schluß - eine von mehreren ihrer Besonderheiten: Sie besteht aus einem einzigen schlichten, kurzen und großartigen Motiv, das sich wie unsere Geschichte abwechselnd in einem sehr langsamen und einem sehr schnellen Tempo beliebig oft wiederholt, und aus diesem Gegensatz ergibt sich eine noble dramatische Spannung."

Antón Bocanegra, der Diktator eines kleinen karibischen Landes "irgendwo abseits in einem Winkel in den Tropen, leicht zu übersehen zwischen den großen ,Nachbarmächten'", steht durchaus nicht im Mittelpunkt der Handlung. Eher geht es darum, wer von den Intrigen an der Staatsspitze profitiert, wer skrupelloser ist als die Gegenspieler oder, ganz simpel, wer das erbarmungslose Hauen und Stechen überlebt. Der Diktator ist es nicht, und auch die nachfolgenden Figuren werden eine nach der anderen von Morden hinweggerafft.

Getreu der modernistischen Maxime, daß es nicht auf den Inhalt, sondern die Erzählweise ankommt, entfaltet der Roman seine Geheimnisse mit fortschreitender Lektüre und läßt hinter den teils grotesken, teils gewalttätigen Szenen die Möglichkeit aufscheinen, die Chronik der laufenden Ereignisse werde im selben Zug, wie sie vor dem Leser enthüllt wird, wieder verschleiert. Als Meister der Manipulation erweist sich im doppelten Sinn der Chronist der Geschehnisse, der im Rollstuhl sitzende Luis Pineda, der zunächst wie ein Beobachter am Rande wirkt und erst im Lauf des Romans seine Beteiligung an den verwickelten Intrigen zu erkennen gibt. In seinen Bericht mischt er großzügig die Aufzeichnungen von Bocanegras Privatsekretär, dem Emporkömmling Tadeo Requena, der dem Machtspiel ebenfalls zum Opfer fällt.

Dieses Interesse am Erzählen von der Macht - statt an der Macht selbst - zeigt, wie scharf der Soziologe Francisco Ayala über die Diskursivierung der Politik nachgedacht hat. "Wie Hunde sterben" nimmt schon die aufwendigen Strategien vorweg, die Roa Bastos' Hauptwerk "Ich, der Allmächtige" sechzehn Jahre später aufbieten wird, um den lateinamerikanischen Diktator und seine Mythologie, seinen Kontrollwahn und seine Geschichtsbesessenheit in einen Roman zu bannen. Und nichts garantiert, daß es mit diesem Phänomen so bald ein Ende hat.

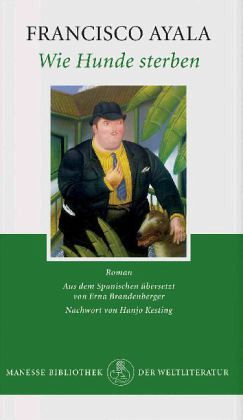

Francisco Ayala: "Wie Hunde sterben". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Erna Brandenberger. Mit einem Nachwort von Hanjo Kesting. Manesse Verlag, Zürich 2006. 384 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.08.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.08.2006