Nicht lieferbar

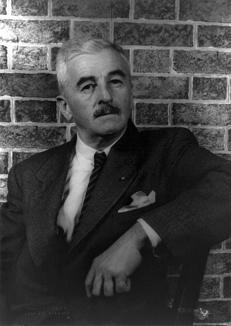

William Faulkner

Gebundenes Buch

Mississippi

Amerikan.-Dtsch. Repr. d. Originaltyposkripts

Mitarbeit: Reuß, Roland; Staengle, Peter

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Mississippi

William Faulkner, am 25. September 1897 in New Albany im Staat Missisippi/USA geboren, wuchs in der Nachbarstadt Oxford auf. Im I. Weltkrieg war er Kampfflieger. Nach seiner Rückkehr studierte er Literatur, schlug sich danach in verschiedenen handwerklichen Berufen durch, arbeitete aber auch als Journalist. Schließlich ließ er sich in seiner Heimatstadt als Farmer nieder. Faulkner schrieb zunächst Gedichte später Prosa. Erst die Zuerkennung des Literatur-Nobelpreises im Jahre 1949 machte ihn einem weiteren Publikum bekannt. Viele Themen zog er aus seinem eigenen Hintergrund der niedergegangenen Südstaatenwelt. Der Schriftsteller, der seine Farm in Oxford nie verlassen hat, starb dort am 6. Juli 1962 an einem Herzschlag.

Produktdetails

- Edition Text Bd.2

- Verlag: Stroemfeld

- 2000.

- Seitenzahl: 127

- Deutsch, Englisch

- Abmessung: 315mm

- Gewicht: 892g

- ISBN-13: 9783878777397

- ISBN-10: 3878777396

- Artikelnr.: 08315675

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.11.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.11.2000Fluß ohne Rufer

William Faulkner befährt den Mississippi / Von Paul Ingendaay

William Faulkner, geboren 1897 in New Albany (Mississippi), gestorben 1962 in Oxford (Mississippi), war in Deutschland einmal ein berühmter Mann. Sein Roman "Licht im August" gehörte zu den frühen Bänden von Rowohlts Rotationsromanen, und die Leser haben dieses und andere seiner Bücher gleich nach dem Krieg verschlungen: ein Care-Paket der literarischen Moderne. Im Laufe der Jahre sind alle seine Konkurrenten, ob Hemingway oder Dos Passos oder Steinbeck, kleiner geworden neben ihm, und 1950 bekam er den Nobelpreis für Literatur. Hans Blumenberg schrieb im Zusammenhang mit seinem Werk von den "Urvorgängen, aus denen die amerikanische Welt

William Faulkner befährt den Mississippi / Von Paul Ingendaay

William Faulkner, geboren 1897 in New Albany (Mississippi), gestorben 1962 in Oxford (Mississippi), war in Deutschland einmal ein berühmter Mann. Sein Roman "Licht im August" gehörte zu den frühen Bänden von Rowohlts Rotationsromanen, und die Leser haben dieses und andere seiner Bücher gleich nach dem Krieg verschlungen: ein Care-Paket der literarischen Moderne. Im Laufe der Jahre sind alle seine Konkurrenten, ob Hemingway oder Dos Passos oder Steinbeck, kleiner geworden neben ihm, und 1950 bekam er den Nobelpreis für Literatur. Hans Blumenberg schrieb im Zusammenhang mit seinem Werk von den "Urvorgängen, aus denen die amerikanische Welt

Mehr anzeigen

heraufsteigt", von der "Kosmogonie des Kontinents".

Wie es sich für einen Kosmos gehört, gab es auch eine Werkausgabe: neunundzwanzig blaue Taschenbücher im Diogenes Verlag, Zürich. Es gibt sie immer noch. Aber wenn einer dieser Bände vom Markt verschwindet, muß nicht nachgedruckt werden, denn keinem Menschen scheint etwas zu fehlen.

Faulkner ist im deutschen Sprachraum mausetot, die exemplarische Klassikerleiche, ein Fall fürs amerikanistische Hauptseminar. Deshalb ist dieses Buch aus dem Stroemfeld-Verlag ein Geschenk für eine außerordentlich kleine, versprengte Schar von Lesern: Zum erstenmal erscheint in deutscher Übersetzung "Mississippi", ein vierzig Seiten starkes Prosastück teils fiktionaler, teils autobiographischer Natur, das einem raschen, aber sehnsüchtig und benommen machenden Besuch in Faulkners literarischer Region Yoknapatawpha County gleichkommt. Es gibt darin keine feste Handlung außer dem Bewußtsein einer einzigen Figur, die mal Kind, junger Mann und älterer Schriftsteller ist. Als steckte sie in einem Film, den sie zur selben Zeit sieht, bewegt sie sich außerhalb der linearen Zeit unter Figuren und Landschaften des Faulknerschen Werks. Trotz großer Ähnlichkeit sollte man sich hüten, sie mit dem Autor gleichzusetzen.

An irgendeinem 20. August, vielleicht im Jahr 1951, schrieb Faulkner seinem Verleger Robert K. Haas, er plane ein Memoirenbuch, "etwa zur Hälfte Dichtung, mit Kapiteln, die wie Aufsätze über Hunde und Pferde und Familiennigger und Verwandte sind, Kapitel, die auf wirklichen Ereignissen beruhen, aber ,verbessert' werden, wo Dichtung hilft". Zu einem ganzen Buch hat es nicht gereicht, der 1954 in einer amerikanischen Zeitschrift veröffentlichte Text "Mississippi" dürfte der einzige ausgeführte Teil dieses Projekts sein. Zu dieser Zeit lag das meiste von Faulkners Werk schon vor. Sogar Landkarten hatte der Autor angefertigt, auf denen Orte, Namen und Jahreszahlen seiner literarischen Region verzeichnet waren, zusammen mit den Titeln der Bücher, in denen sie vorkommen. Unten links stand zu lesen: "William Faulkner, alleiniger Besitzer und Eigentümer."

In einem mäandernden Strom von Assoziationen durchfließt der Text "Mississippi" den reichen Boden, aus dem fast zwanzig miteinander verzahnte, einander ergänzende Bücher entstanden sind. Der Fluß selbst, "Old Man", wird zu Schauplatz und Leitmetapher für das Werden, Vergehen und abermalige Werden dieses "mythischen Königreichs", wie Malcolm Cowley es genannt hat. "Remember", meist von einem Doppelpunkt gefolgt, ist dabei ein Schlüsselwort. Das diffuse Subjekt des Textes vermischt in seinen Gedankenbildern einen realen Strich der Südstaaten, wie er gewesen sein mag, mit Szenen, die in seiner (und Faulkners) Phantasie daraus hervorgegangen sind; im Akt dieser neuerlichen Erinnerung, dem ja das geschriebene Werk vorausgeht, fließen Soziologie und Fiktion endgültig ineinander. Ist das Gesamtwerk Poesie, liefert "Mississippi" ohne große Gebärde ein paar Mosaiksteine zu dessen Poetologie. Die "Wirklichkeit" des Südens, so der Eindruck auch dieses kurzen Textes, besteht für die meisten von uns aus Faulkners erfundenen Geschichten.

Es ist eine zwiespältige und gewalttätige Wirklichkeit. Sie dreht sich um Landnahme und Aufstieg, Schwindel und Heimtücke, um brennenden Ehrgeiz in den stumpfen Hirnen der "armen Weißen". Darum, wie die Indianer verdrängt, die Schwarzen auf die Baumwollplantagen geschickt und auch schon einmal aufgeknüpft werden, wenn das Herrenrecht es will. Bereits am Anfang von "Mississippi" steigen unter Ureinwohnern, Tieren und Pflanzen die Namen der Faulknerschen Familiendynastien hervor, die Sartoris, De Spains und Compsons, dann die McCaslins und Ewells und schließlich die Snopes, jene fürchterliche Sippe aus Faulkners grandioser Romantrilogie, die wie Heuschrecken über Jefferson und Umgebung herfällt.

Der großformatige Band der "edition Text", den Roland Reuß und Peter Staengle verantwortet haben, ist von der textkritischen Genauigkeit, wie wir sie von den Kleist-, Keller- und Kafka-Ausgaben des Stroemfeld-Verlags kennen. Links steht das Faksimile von Faulkners Originaltyposkript, rechts die deutsche Übersetzung.

Der Essay von Roland Reuß erlaubt sich auch gegenüber harmloseren Wörtern des Haupttextes ein freies Spiel der Deutungslust. Bei allem Respekt vor diesem Scharfsinn, so genau muß man es nicht immer wissen, und der Gedanke, jemand könnte dergleichen bei ausgewachsenen Romanen wiederholen wollen, verursacht leichten Schwindel. Anmerkungen, historische Fotografien sowie Fragmente aus dem Umfeld des Faulkner-Texts vervollständigen die Ausgabe.

Befremdlich ist allerdings, daß die Übersetzung dem Präzisionsstandard des übrigen nicht immer genügt. Hier hätten die Herausgeber einen professionellen Übersetzer und besser noch Faulkner-Kenner zum Redigieren hinzubitten sollen.

Wenn ein Mädchen "honey-haired" ist, dann hat es keine "Honighaare", sondern honigfarbenes oder honigblondes Haar. Auch der Begriff "Fischführer" (für "fishing-guide") klingt unglücklich, und "gedeihte" (statt "gedieh") ist eine Ohrensäge. Der oberste Heuler, wie Übersetzer sagen, ist zu hören, wenn der Mississippi-Fluß es "ernst meint" ("meant business indeed this time") und die Übersetzer phantasieren: (Er) "war in dieser Situation gleichbedeutend mit Geschäftigkeit". Dergleichen untergräbt das Vertrauen ins Ganze. Auch sollten Staengle und Reuß nicht einfach das Originalwort stehenlassen, wenn sie keine Entsprechung finden; für "Trumpetvine" etwa, eine orangenblütige Kletterpflanze des Südens, haben wir das schöne Wort "Trompetenblume".

Naturgeschichte und Menschengeschichte bilden bei Faulkner Teile desselben Universums und werden mit demselben Atemstrom erzählt. Wenige beschreiben so genau wie er das Wetter, die Materialen der Natur und deren Verwandlung in Hütten und Zäune. Der Fortschritt holzt Wälder ab und stampft hier Dörfer, dort Städte aus dem Boden. Dann kommt der Mississippi und setzt riesige Gebiete unter Wasser. Die ersten Autos rücken an, die erste Industrie, und wer den Aufstieg geschafft hat, wird schnell großmäulig. Man merkt, die Region erringt alle Siege gegen einen unsichtbaren Feind. Durch ständige Zeitsprünge erinnert der Text daran, daß die Demütigung durch den verlorenen Bürgerkrieg der Identität des Südens jenes trotzig-nostalgische Schwelgen in der eigenen Geschichte hinzugefügt hat, dem auch Faulkners Figuren ihre Obsessionen verdanken.

Es ist noch gar nicht so lange her, da nährten schwarze Ammen weiße und schwarze Kinder zugleich. Bei einer von ihnen, der über hundertjährigen Caroline, verweilt der Text ein bißchen länger; er wartet gewissermaßen, bis sie sich mit frischer Haube und Schürze zum Sterben bereit gemacht hat. Eine Sache von drei Seiten: Die Sprache, die Faulkner zu einem der Großen gemacht hat, seine stilistischen Gesten sind hier in Stenographie zu bewundern.

William Faulkner: "Mississippi". Zweisprachige Ausgabe mit Reproduktion des Originaltyposkripts und weiteren Materialien. Herausgegeben, erläutert und aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Reuß und Peter Staengle. Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main 2000. 128 S., Abb., geb., 98,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wie es sich für einen Kosmos gehört, gab es auch eine Werkausgabe: neunundzwanzig blaue Taschenbücher im Diogenes Verlag, Zürich. Es gibt sie immer noch. Aber wenn einer dieser Bände vom Markt verschwindet, muß nicht nachgedruckt werden, denn keinem Menschen scheint etwas zu fehlen.

Faulkner ist im deutschen Sprachraum mausetot, die exemplarische Klassikerleiche, ein Fall fürs amerikanistische Hauptseminar. Deshalb ist dieses Buch aus dem Stroemfeld-Verlag ein Geschenk für eine außerordentlich kleine, versprengte Schar von Lesern: Zum erstenmal erscheint in deutscher Übersetzung "Mississippi", ein vierzig Seiten starkes Prosastück teils fiktionaler, teils autobiographischer Natur, das einem raschen, aber sehnsüchtig und benommen machenden Besuch in Faulkners literarischer Region Yoknapatawpha County gleichkommt. Es gibt darin keine feste Handlung außer dem Bewußtsein einer einzigen Figur, die mal Kind, junger Mann und älterer Schriftsteller ist. Als steckte sie in einem Film, den sie zur selben Zeit sieht, bewegt sie sich außerhalb der linearen Zeit unter Figuren und Landschaften des Faulknerschen Werks. Trotz großer Ähnlichkeit sollte man sich hüten, sie mit dem Autor gleichzusetzen.

An irgendeinem 20. August, vielleicht im Jahr 1951, schrieb Faulkner seinem Verleger Robert K. Haas, er plane ein Memoirenbuch, "etwa zur Hälfte Dichtung, mit Kapiteln, die wie Aufsätze über Hunde und Pferde und Familiennigger und Verwandte sind, Kapitel, die auf wirklichen Ereignissen beruhen, aber ,verbessert' werden, wo Dichtung hilft". Zu einem ganzen Buch hat es nicht gereicht, der 1954 in einer amerikanischen Zeitschrift veröffentlichte Text "Mississippi" dürfte der einzige ausgeführte Teil dieses Projekts sein. Zu dieser Zeit lag das meiste von Faulkners Werk schon vor. Sogar Landkarten hatte der Autor angefertigt, auf denen Orte, Namen und Jahreszahlen seiner literarischen Region verzeichnet waren, zusammen mit den Titeln der Bücher, in denen sie vorkommen. Unten links stand zu lesen: "William Faulkner, alleiniger Besitzer und Eigentümer."

In einem mäandernden Strom von Assoziationen durchfließt der Text "Mississippi" den reichen Boden, aus dem fast zwanzig miteinander verzahnte, einander ergänzende Bücher entstanden sind. Der Fluß selbst, "Old Man", wird zu Schauplatz und Leitmetapher für das Werden, Vergehen und abermalige Werden dieses "mythischen Königreichs", wie Malcolm Cowley es genannt hat. "Remember", meist von einem Doppelpunkt gefolgt, ist dabei ein Schlüsselwort. Das diffuse Subjekt des Textes vermischt in seinen Gedankenbildern einen realen Strich der Südstaaten, wie er gewesen sein mag, mit Szenen, die in seiner (und Faulkners) Phantasie daraus hervorgegangen sind; im Akt dieser neuerlichen Erinnerung, dem ja das geschriebene Werk vorausgeht, fließen Soziologie und Fiktion endgültig ineinander. Ist das Gesamtwerk Poesie, liefert "Mississippi" ohne große Gebärde ein paar Mosaiksteine zu dessen Poetologie. Die "Wirklichkeit" des Südens, so der Eindruck auch dieses kurzen Textes, besteht für die meisten von uns aus Faulkners erfundenen Geschichten.

Es ist eine zwiespältige und gewalttätige Wirklichkeit. Sie dreht sich um Landnahme und Aufstieg, Schwindel und Heimtücke, um brennenden Ehrgeiz in den stumpfen Hirnen der "armen Weißen". Darum, wie die Indianer verdrängt, die Schwarzen auf die Baumwollplantagen geschickt und auch schon einmal aufgeknüpft werden, wenn das Herrenrecht es will. Bereits am Anfang von "Mississippi" steigen unter Ureinwohnern, Tieren und Pflanzen die Namen der Faulknerschen Familiendynastien hervor, die Sartoris, De Spains und Compsons, dann die McCaslins und Ewells und schließlich die Snopes, jene fürchterliche Sippe aus Faulkners grandioser Romantrilogie, die wie Heuschrecken über Jefferson und Umgebung herfällt.

Der großformatige Band der "edition Text", den Roland Reuß und Peter Staengle verantwortet haben, ist von der textkritischen Genauigkeit, wie wir sie von den Kleist-, Keller- und Kafka-Ausgaben des Stroemfeld-Verlags kennen. Links steht das Faksimile von Faulkners Originaltyposkript, rechts die deutsche Übersetzung.

Der Essay von Roland Reuß erlaubt sich auch gegenüber harmloseren Wörtern des Haupttextes ein freies Spiel der Deutungslust. Bei allem Respekt vor diesem Scharfsinn, so genau muß man es nicht immer wissen, und der Gedanke, jemand könnte dergleichen bei ausgewachsenen Romanen wiederholen wollen, verursacht leichten Schwindel. Anmerkungen, historische Fotografien sowie Fragmente aus dem Umfeld des Faulkner-Texts vervollständigen die Ausgabe.

Befremdlich ist allerdings, daß die Übersetzung dem Präzisionsstandard des übrigen nicht immer genügt. Hier hätten die Herausgeber einen professionellen Übersetzer und besser noch Faulkner-Kenner zum Redigieren hinzubitten sollen.

Wenn ein Mädchen "honey-haired" ist, dann hat es keine "Honighaare", sondern honigfarbenes oder honigblondes Haar. Auch der Begriff "Fischführer" (für "fishing-guide") klingt unglücklich, und "gedeihte" (statt "gedieh") ist eine Ohrensäge. Der oberste Heuler, wie Übersetzer sagen, ist zu hören, wenn der Mississippi-Fluß es "ernst meint" ("meant business indeed this time") und die Übersetzer phantasieren: (Er) "war in dieser Situation gleichbedeutend mit Geschäftigkeit". Dergleichen untergräbt das Vertrauen ins Ganze. Auch sollten Staengle und Reuß nicht einfach das Originalwort stehenlassen, wenn sie keine Entsprechung finden; für "Trumpetvine" etwa, eine orangenblütige Kletterpflanze des Südens, haben wir das schöne Wort "Trompetenblume".

Naturgeschichte und Menschengeschichte bilden bei Faulkner Teile desselben Universums und werden mit demselben Atemstrom erzählt. Wenige beschreiben so genau wie er das Wetter, die Materialen der Natur und deren Verwandlung in Hütten und Zäune. Der Fortschritt holzt Wälder ab und stampft hier Dörfer, dort Städte aus dem Boden. Dann kommt der Mississippi und setzt riesige Gebiete unter Wasser. Die ersten Autos rücken an, die erste Industrie, und wer den Aufstieg geschafft hat, wird schnell großmäulig. Man merkt, die Region erringt alle Siege gegen einen unsichtbaren Feind. Durch ständige Zeitsprünge erinnert der Text daran, daß die Demütigung durch den verlorenen Bürgerkrieg der Identität des Südens jenes trotzig-nostalgische Schwelgen in der eigenen Geschichte hinzugefügt hat, dem auch Faulkners Figuren ihre Obsessionen verdanken.

Es ist noch gar nicht so lange her, da nährten schwarze Ammen weiße und schwarze Kinder zugleich. Bei einer von ihnen, der über hundertjährigen Caroline, verweilt der Text ein bißchen länger; er wartet gewissermaßen, bis sie sich mit frischer Haube und Schürze zum Sterben bereit gemacht hat. Eine Sache von drei Seiten: Die Sprache, die Faulkner zu einem der Großen gemacht hat, seine stilistischen Gesten sind hier in Stenographie zu bewundern.

William Faulkner: "Mississippi". Zweisprachige Ausgabe mit Reproduktion des Originaltyposkripts und weiteren Materialien. Herausgegeben, erläutert und aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Reuß und Peter Staengle. Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main 2000. 128 S., Abb., geb., 98,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Eine verdienstvolle Sache, so könnte man die Meinung des Rezensenten (Kürzel as.) zu diesem Band wohl zusammenfassen. Der Prosatext gehört zu Faulkners besseren, die Beschreibung eines Hochwassers gehört gar, findet der Rezensent, zu seinen "literarischen Paradestücken". Interessant erscheint er als Bindeglied zwischen "Biographie und Werk" und am hier veröffentlichten Fasksimile des Originaltyposkripts lasse sich "Einblick in die Entstehung eines Prosastücks" gewinnen. Bedauerlich nur, dass der Band wohl nur die Kenner reizen wird - und leider ist auch die erstmalige deutsche Übersetzung nach Meinung des Rezensenten "nicht ganz makellos".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben