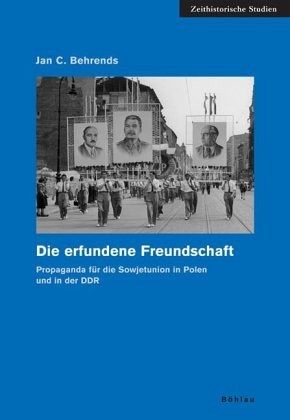

leisten. Das Bild, das von der Sowjetunion vermittelt werden sollte - Behrends spricht vom "Sowjetuniondiskurs" -, rekonstruiert er durch Texte polnischer und deutscher Autoren. Diese erzählten von einem geradezu paradiesischen Land. Die Sowjetunion wurde als utopischer Ort geschildert, um "eine eschatologische Naherwartung zu generieren und Menschen zu mobilisieren".

Bei dem, was Behrends als "Sowjetisierung" beschreibt, ging es hingegen um etwas anderes: um die Sicherung sowjetischer Herrschaft in den unterworfenen Gebieten. Er bezeichnet die Jahre zwischen 1944 und 1947 als Phase "pragmatischer Sowjetisierung", die auf Herrschaftssicherung abzielte, während sich in der folgenden Phase "utopischer Sowjetisierung" die kommunistischen Regimes "auf die Umerziehung der gesamten Bevölkerung entlang der Linien des Sowjetuniondiskurses" verpflichteten. Der Begriff ist etwas problematisch, da der Prozess der Sowjetisierung alles andere als utopisch war; nur dem Bild, das von Polen und Deutschen verinnerlicht werden sollte, kam diese Qualität zu.

Bei der Errichtung eines Propagandastaates sowjetischer Prägung in Polen und der SBZ/DDR spielten die 1944 beziehungsweise 1947 gegründeten Freundschaftsgesellschaften eine besondere Rolle. Beide zielten zunächst auf die intellektuellen Eliten. Erst 1948/49 wurden sie zu eng von der jeweiligen Staatspartei angeleiteten Massenorganisationen umgeformt. Vor 1947 versuchte die Sowjetunion durch Propagierung von Panslawismus und völkischem Nationalismus in Polen an Zustimmung zu gewinnen, während sie in der SBZ für die Erneuerung der Kultur eintrat. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass in Polen bereits seit 1944, in der SBZ jedoch - wohl aus deutschlandpolitischen Gründen - erst ab 1947 offen die enge Bindung an die Sowjetunion propagiert wurde. Ab 1949 waren kaum noch Unterschiede erkennbar: In beiden Staaten stand der Kult um Stalin im Mittelpunkt der Freundschaftspropaganda. In Polen als Kämpfer für die nationale Unabhängigkeit und als Garant der Westgrenze gefeiert, huldigte man ihm in der DDR als Verfechter der deutschen Einheit. Allzu detailliert schildert Behrends die "Inszenierung der Freundschaft", insbesondere zur Feier von Stalins 70. Geburtstag am 21. Dezember 1949.

Doch die Gewalterfahrungen, die sowohl die polnische als auch die deutsche Gesellschaft nach 1944/45 mit den sowjetischen Truppen und den neuen Regimes gemacht hatten, waren so tiefgreifend, dass die Freundschaftspropaganda nur bei wenigen verfing. Hinzu kam, dass weder die Polen noch die Ostdeutschen von den westlichen Medien abgeschirmt werden konnten, die das stalinistische Wertesystem permanent in Frage stellten. Die Kampagnen im Zeichen des Stalin-Kults banden zwar Millionen von Menschen ein, erreichten jedoch nicht deren Herzen. Freiwillig kamen diese lediglich zu den als unpolitisch wahrgenommenen Veranstaltungen sowjetischer Folkloregruppen und Chöre. Die Aufstände von 1953 in der DDR und 1956 in Posen zeigten, wie wenig die Freundschaft zur Sowjetunion in beiden Staaten verankert war: Die Demonstranten in der DDR wandten sich gegen die SED-Herrschaft und die Symbole der "Freundschaftsgesellschaft" (aber weniger gegen die Besatzungsmacht selbst), die in Polen richteten sich offen gegen die Zeichen sowjetischer Macht. Polen und die DDR hielten auch nach den Krisenjahren von 1953 und 1956 offiziell an der "Freundschaft" zur Sowjetunion fest; deren Stellenwert in der gelenkten Öffentlichkeit war indes weitaus geringer als noch zu Stalins Zeiten.

Alles in allem kommt man nach der Studie von Behrends zu dem Ergebnis, dass sich die Freundschaftspropaganda in beiden Staaten letztlich nur in Fragen der Taktik unterschied. Sie verfing weder in der DDR noch in Polen, sondern beförderte genau das Gegenteil von dem, was sie intendierte: den Rückzug der Bürger ins Private.

HERMANN WENTKER

Jan C. Behrends: Die erfundene Freundschaft. Propaganda für die Sowjetunion in Polen und in der DDR. Böhlau Verlag, Köln 2006. 438 S., 49,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2007