1993 auf deutsch erschienenen Roman "Die dritte Lüge", mit dem Agota Kristof nach "Das große Heft" und "Der Beweis" ihre berühmte Trilogie der Trennungen abgeschlossen hat. Man darf ihn als programmatische Aussage lesen, denn der Anspruch des modernen Romans, die Komplexität der Existenz in möglichst vielen Facetten und Perspektiven abzubilden, ist Agota Kristof fremd. Kein Buch ist so reich und so arm wie das Leben.

Ihr Leben als Leserin beginnt, als Agota Kristof vier Jahre alt ist. Sie lebt in Ungarn, der Zweite Weltkrieg ist wenige Wochen alt, und das Kind liest "alles, was gedruckt ist". Ihr Vater ist der Lehrer im Dorf, und die Mutter schickt die Tochter, wenn sie etwas angestellt hat, zur Bestrafung über den Pausenhof, der die Klassenzimmer vom Wohnhaus trennt. Dann verweist der Vater sein Kind mit einem Buch in die letzte Reihe: "So ziehe ich mir sehr jung, ohne es zu merken und ganz zufällig, die unheilbare Krankheit des Lesens zu."

Mit vierzehn kommt das Mädchen ins Internat, und hier, in der Einsamkeit eines Ortes "zwischen Kaserne und Kloster, zwischen Waisenhaus und Besserungsanstalt", geschieht der große Sprung vom Lesen zum Schreiben. Nach der abendlichen Lektüre, wenn sich der unglückliche Zögling in den Schlaf weint, "bilden sich Sätze in der Nacht. Sie umkreisen mich, flüstern, bekommen einen Rhythmus, Reime, sie singen, sie werden Gedicht."

Jahre später ist das Metrum ihrer Verse ein anderes. Den Rhythmus geben nun die Maschinen einer Uhrenfabrik in Neuchâtel vor, an denen die junge Exilantin steht, neben sich ein Blatt Papier, auf dem sie die Verse notiert, die im regelmäßigen Takt der Maschinen entstehen. Abends, wenn die Tochter zu Bett gebracht und der Haushalt versorgt ist, bringt sie die Verse ins reine. Aber noch schreibt sie in der Sprache der Heimat, die sie 1956, im Jahr des Ungarn-Aufstands, verlassen hat.

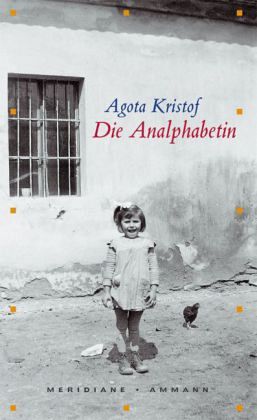

"Die Analphabetin" ist eine "autobiographische Erzählung", wie es im Untertitel heißt, und eine Selbstauskunft von jener seltsam kargen und doch bewegenden Kälte, die auch die anderen, stets autobiographisch grundierten Werke dieser Autorin auszeichnet. In elf kurzen Kapiteln gibt Agota Kristof, eine der großen literarischen Stimmen Europas, Antwort auf die Frage, wie sie zur Schriftstellerin wurde. Von der lesewütigen Vierjährigen in einem ungarischen Dorf bis zur bald siebzigjährigen Autorin, die ihre in rund zwanzig Sprachen übersetzten Werke in den Auslagen der Buchhandlungen betrachten kann, führt ein weiter Weg, der hier jedoch kurz und allen Schicksalsverwerfungen zum Trotz beinahe geradlinig erscheint. Denn ob im Internat in Ungarn, im Wiener Lager für "Displaced Persons" oder in der Monotonie der Schweizer Uhrenfabrik: Trost bietet nur das Schreiben.

Die Menschen in der Fremde begegnen der jungen Exilantin freundlich, aber ihre Sprache ist ein gefährlicher Gegner. Nach vier Jahren spricht Agota Kristof zwar recht gut Französisch, kann aber in der neuen Sprache weder lesen noch schreiben. Das Kind, das der stolze Großvater den Nachbarn vorlesen ließ, ist wieder zur Analphabetin geworden. Noch heute, Jahrzehnte später, sagt Agota Kristof von sich, daß sie nicht fehlerfrei spreche und beim Schreiben immer wieder zum Wörterbuch greifen müsse. Das Französische, das sich ihr so hartnäckig widersetzt, gilt ihr aber auch noch aus einem anderen, gewichtigeren Grund als "Feindessprache": "Diese Sprache tötet allmählich meine Muttersprache."

Nicht nur dieser Befund wirft die Frage auf, ob es Alternativen gegeben hätte. Ein halbes Jahrhundert nachdem die junge Mutter mit dem Säugling auf dem Arm durch den Grenzwald zwischen Ungarn und Österreich irrte, stellt sie sich die Frage, die alle Exilanten dieser Erde quälen muß: "Wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mein Land nicht verlassen hätte?" Die Antwort bedarf keines Kommentars: "Härter, ärmlicher, denke ich, aber auch weniger einsam, weniger zerrissen, vielleicht glücklich. Was ich sicher weiß, ist, daß ich überall und in jeder Sprache geschrieben hätte."

Agota Kristof: "Die Analphabetin". Autobiographische Erzählung. Aus dem Französischen übersetzt von Andrea Spingler. Ammann Verlag, Zürich 2005. 77 S., geb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2005