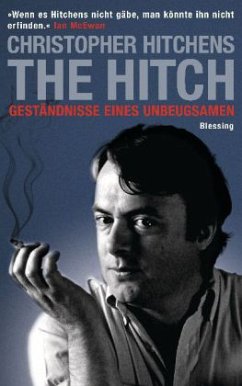

The Hitch: das bewegte Leben eines der einflussreichsten und streitbarsten Denker.

Ikonen von ihrem Sockel zu stürzen ist ein Anliegen, das Christopher Hitchens mit der Nonchalance eines Salonlöwen und der Unerbittlichkeit eines Rottweilers verfolgt - wie seine Biografien über Mutter Teresa, Henry Kissinger und Bill Clinton beweisen. Jetzt hinterfragt der Bestsellerautor, Journalist, Bonvivant und Provokateur seinen eigenen, fast schon ikonenhaften Status als "wahrscheinlich klügster Kopf seiner Generation" (DIE WELT).

In seiner Autobiografie tritt "The Hitch" selbst ungeschminkt vor den Spiegel. Wie ein britischer Trotzkist, in der ersten Reihe der Vietnamkriegsgegner, nach dem 11. September die amerikanische Staatsbürgerschaft annimmt und bis heute zu den prominentesten und umstrittensten Befürwortern des Irakkriegs zählt. Wie der zum christlichen Glauben erzogene Sohn einer freigeistigen Mutter, die bis zu ihrem Selbstmord ihre jüdische Herkunft geheim hielt, seine atheistischen Ansichten zum Weltbestseller macht. Wie ein auf Kuba kaffeepflückender junger Linksintellektueller gegen das Establishment anstürmt und sich beim Cocktail mit Margaret Thatcher wiederfindet. "The Hitch" ist die Roadmap für ein Leben, das nichts, wirklich nichts ausgelassen hat.

Ikonen von ihrem Sockel zu stürzen ist ein Anliegen, das Christopher Hitchens mit der Nonchalance eines Salonlöwen und der Unerbittlichkeit eines Rottweilers verfolgt - wie seine Biografien über Mutter Teresa, Henry Kissinger und Bill Clinton beweisen. Jetzt hinterfragt der Bestsellerautor, Journalist, Bonvivant und Provokateur seinen eigenen, fast schon ikonenhaften Status als "wahrscheinlich klügster Kopf seiner Generation" (DIE WELT).

In seiner Autobiografie tritt "The Hitch" selbst ungeschminkt vor den Spiegel. Wie ein britischer Trotzkist, in der ersten Reihe der Vietnamkriegsgegner, nach dem 11. September die amerikanische Staatsbürgerschaft annimmt und bis heute zu den prominentesten und umstrittensten Befürwortern des Irakkriegs zählt. Wie der zum christlichen Glauben erzogene Sohn einer freigeistigen Mutter, die bis zu ihrem Selbstmord ihre jüdische Herkunft geheim hielt, seine atheistischen Ansichten zum Weltbestseller macht. Wie ein auf Kuba kaffeepflückender junger Linksintellektueller gegen das Establishment anstürmt und sich beim Cocktail mit Margaret Thatcher wiederfindet. "The Hitch" ist die Roadmap für ein Leben, das nichts, wirklich nichts ausgelassen hat.

Er erfüllte den Auftrag seiner Mutter, ein irgendwie spektakuläres und pointenreiches Leben zu führen: Christopher Hitchens hat seine Autobiographie verfasst.

Von Nils Minkmar

Christopher Hitchens, dessen Bücher, Essays und Pamphlete weltweit gelesen werden, ist eigentlich ein Mann der Bühne. Mit seinen Debattierkünsten erwarb er frühen studentischen Ruhm, bis zu seiner Erkrankung im vergangenen Jahr war er auf den Podien und in den Studios der englischsprachigen Welt im Dauereinsatz. Er war dort von geradezu furchterregender Virtuosität. Unvergessen ist mir, wie er einmal auf dem Literaturfestival von Hay-on-Wye gegen den konservativen Kolumnisten und früheren Chef des "Spectator", James Oborne, antrat. Es war am Vormittag, Hitchens hing in seinem Sessel, ganz der übernächtigte Bohemien, und schien seinem Körper sogar noch mehr Gewicht geben zu wollen, nur um dem Publikum klarzumachen, wie gelassen er dem Duell entgegensah.

Je mehr sich Oborne aufregte, desto schwerer machte sich Hitchens. Und als der Tory eine lange und schrille Tirade gegen die Gesamtmoderne, gegen Marx und Freud und schließlich das Bauhaus abgeschlossen hatte, die so viele provokante Pauschalisierungen enthielt, dass man erwarten durfte, Hitchens in einem roten Feuerwerk explodieren zu sehen, da schwieg er stattdessen. Es dauerte nur wenige Sekunden, aber er markierte die Pause perfekt, um dann augenklimpernd und im Ton vollendeter Dankbarkeit zu flöten: "Ewig werde ich den Moment im Herzen bewahren, an dem Sie Le Corbusier meinten, aber Courvoisier sagten" - eine auch in England bekannte Cognacmarke. Lacher auch von Oborne, Jubel im Saal, Ende der Debatte nach k. o.

Doch diese jahrzehntelange Karriere als professioneller Meinungsringer macht es auch schwer, ein Gespür für den roten Faden seines Werks und seines Denkens zu bewahren. Hitchens hat wüste Polemiken in Buchform gegen drei der in Deutschland am meisten verehrten Menschen geschrieben, nämlich Henry Kissinger, den er für einen Kriegsverbrecher hält, gegen Bill Clinton, den er der Vergewaltigung einer Mitarbeiterin bezichtigt, und gegen Mutter Teresa, der er ein Bändchen unter dem Titel "Die Missionarsstellung" gewidmet hat. Doch welcher Begriff verbindet diese drei Gestalten? Wogegen zieht er eigentlich ins Feld?

Gerade Hitchens-Bewunderer kannten sich irgendwann nicht mehr aus: Warum war er noch mal für den Irak-Krieg gewesen? Was genau fand er an Paul Wolfowitz und Ahmed Chalabi lobenswert? Um den langen, gewundenen Weg zwischen all diesen extravaganten Positionen, seinen vielfältigen literarischen und philosophischen Interessen und seiner persönlichen Geschichte zu beschreiben, war schon lange eine Autobiographie vonnöten. Doch bei der Lektüre von "The Hitch" geschieht Erstaunliches: Seine politischen und historischen Positionen lassen sich zwar zu einer Linie verbinden, die ist aber nicht die wichtigste in Christopher Hitchens' Lebensgeschichte. Es öffnen sich ganz andere Türen, etwa zum Schicksal seiner Mutter hin. Dieses wahrhaft herzzerreißende Kapitel umfasst nur fünfundzwanzig von über sechshundert Seiten, aber es verändert alles.

Als Christopher Hitchens sein Studium beendet hatte und nach London gezogen war, trennten sich die Eltern. Hitchens beschreibt den Moment, in dem seine Mutter es ihm mitteilt, mit bitterer Komik: "Meiner Erinnerung nach hatte ich vor allem einen Gedanken, während die Sonnenstrahlen ihre Bahn durch unsere alte Familienwohnung im ersten Stock zogen: ,Bitte erzähl mir jetzt nicht, dass du gewartet hast, bis Peter und ich alt genug waren.' Im selben Moment erklärte sie mit zutiefst aufrichtiger Stimme, dass sie gewartet habe, bis mein Bruder und ich alt genug wären."

Der neue Mann im Leben seiner Mutter ist ein ehemaliger anglikanischer Geistlicher namens Timothy Brian. Bald darauf lädt Hitchens, der es in London schnell zu gewissem Ruhm brachte, seine Mutter und ihren Freund in sein Lieblingsrestaurant ein. Er gibt ganz den lässigen Lebenskünstler, lässt die Namen berühmter Schriftsteller aus seinem neuen Bekanntenkreis fallen und übernimmt die Rechnung, ohne hinzusehen, er gibt also an, weil er ahnt, dass seine Mutter sich solch ein Leben für ihn immer erträumt hat. Flüchtig verabschieden sie sich an jenem Abend, Hitchens hat sich den Freund seiner Mutter gar nicht genau angesehen. Es war ihr letztes Treffen.

Bald darauf sollten Mr Brian und Mrs Hitchens in einem Athener Hotel tot aufgefunden werden, offenbar hatten sie eine Art Selbstmordpakt geschlossen und vollzogen. Im letzten Telefongespräch vor ihrer Reise nach Athen hatte die Mutter ihrem Sohn den Plan mitgeteilt, nach Israel zu emigrieren. Der reagierte nur mit Spott auf diesen Plan und riet ihr davon ab, "sich zu all ihren eigenen Problemen auch noch das blutende Gelobte Land eines anderen Volkes aufzubürden". Er wusste zu jenem Zeitpunkt noch nicht, dass seine Mutter einer jüdischen Familie entstammte, und fragt sich seitdem, warum sie es ihm damals nicht gesagt hat. Er hätte sich seinen Spott gespart. Es folgt einer der klarsten und traurigsten Sätze des Buches: "Ich würde sehr viel darum geben, dieses Gespräch noch einmal von vorne beginnen zu können."

Es ist ein Satz, der das ganze folgende Leben und dieses Buch erklärt, mit all den Abenteuern und Albernheiten. Hitchens lässt nichts aus, bereist die ganze Welt, notiert die unglaublichsten Begegnungen und die krassesten Szenen: Einmal wird er der frischgewählten Vorsitzenden der Konservativen, Margaret Thatcher, vorgestellt, die er in einem linken Magazin sogar als recht "sexy" beschrieben hatte. Die beiden fangen sofort an zu streiten, bis Hitchens großmütig einen sachlichen Fehler eingesteht und sich verbeugt. "Tiefer!", tönt die Thatcher, holt dabei mit der Linken aus und lässt die zusammengerollte parlamentarische Tagesordnung auf den Hintern ihres Kontrahenten krachen. Im Weggehen soll sie ihm noch "Naughty boy" zugehaucht haben, und für all das gebe es Zeugen. In zahllosen solcher burlesken Szenen mit berühmten Menschen erfüllt er den Auftrag der Mutter, ein irgendwie spektakuläres und pointenreiches Leben zu führen: "Ihre Niederlage und Verzweiflung waren lange Zeit auch die meinen, aber ich habe Anlass zu wissen, dass sie mich dem Weh widerstehen sehen wollte."

So ist auch das Buch geraten: unterhaltsam, pikaresk und darin manchmal zu bunt gescheckt. Einmal beschreibt er überflüssigerweise das unter seinen Kumpeln beliebte Gesellschaftsspiel, in bekannten Songs das Wort Herz durch "dick", Schwanz, zu ersetzen, da hat man schlicht den Eindruck, einem mäßig begabten Büttenredner zu lauschen. Es soll halt immerzu der Tusch erklingen.

Als diese Autobiographie fertig war, überreichte der Verlag dem Autor den Plan zu einer weltumspannenden Lesetournee, die ihn durch die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich und Australien führen sollte. Schon beim Lesen der Stationen beschlich ihn der Eindruck, das Programm nicht durchhalten zu können, und er hatte es gerade mal bis New York geschafft, bevor er zusammenbrach. Die Ärzte diagnostizierten Speiseröhrenkrebs. Über seinen heutigen Zustand schreibt er nur, der Krebs befinde sich im vierten Stadium: "Es gibt kein fünftes."

Hitchens wurde mit einer Abrechnung gegen alle Formen der Religion zum Bestsellerautor. Es gibt für ihn also keinen Trost aus dem Jenseits, umso heftiger fällt sein Lob der irdischen Freuden aus, als deren zuverlässigste Quelle er die Freundschaft benennt. Selten hat man so hingebungsvolle und begeisterte Porträts von Freunden gelesen wie jene, die Hitchens über Martin Amis, Salman Rushdie oder Edward Said schreibt. In diesem Sinne schreibt Hitchens einen bemerkenswerten und pointenfreien Satz in das Vorwort zur deutschen Ausgabe: "Wenn es einen Menschen gibt, von dem Sie wissen, dass ihm ein Brief oder ein Besuch guttun würde, dann schieben sie es unter gar keinen Umständen auf die lange Bank. Es wird etwas bewirken, das nahezu sicher weit mehr ist, als Sie es sich vorstellen können."

Christopher Hitchens: "The Hitch". Geständnisse

eines Unbeugsamen.

Aus dem Englischen von Yvonne Badal. Karl

Blessing Verlag, München 2011. 672 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Man muss dieses Buch nicht lesen, aber dann würde man etwas versäumen. Der Journalist Christopher Hitchens erzählt von seiner

britischen Jugend, von seinem Leben für die Abweichung – ausschweifende Memoiren eines Egozentrikers Von Franziska Augstein

Christopher Hitchens begann als Enfant terrible, nach einigen Jahrzehnten des steten Bemühens erreichte er eine höhere Stufe: Seit 2001 ist er ein Widerling. Nebenbei ist er seit jeher ein großartiger Journalist. Für beides ist er in vielen Ländern bekannt, weshalb seine Erinnerungen in der deutschen Übersetzung einfach „The Hitch“ übertitelt sind. Im Englischen heißen sie „Hitch 22“ – in Anlehnung an den Roman „Catch 22“. Was er damit meint, erklärt Hitchens ganz am Ende des Buches: Er nennt sich selbst einen ungeheuerlich skeptischen Zeitgenossen und glaubt, dennoch im praktischen Leben pfeilgrad zu wissen, „was ich zu tun habe“. Deshalb hält er sich für ein dialektisches Phänomen; er ist derzeit noch dabei, damit fertig zu werden, wie beeindruckend er sein Leben findet.

Was die Wahl des Titels „Hitch 22“ angeht, wäre folgende Erklärung vielleicht besser: Hitchens ist ein in sich geschlossenes System, aus dessen Paradoxie es kein Entrinnen gibt und das man, wenn man da einmal drin ist, nur mit Johnny Walker Black Label – dem Präparat seines Vertrauens – aushalten kann. Nach dieser Interpretation ist der deutsche Titel zutreffender als der englische. Denn natürlich kann man Hitchens ausweichen, man muss zum Beispiel „The Hitch“ nicht lesen. Allerdings würde man dann etwas versäumen, was wiederum den englischen Titel „Hitch 22“ plausibel macht.

Nicht jeder Journalist kann es zum berühmten Widerling bringen. Die meisten schaffen es allenfalls zum Krawallero. Hitchens’ Karriere begann denn auch früh: im Jahr seiner Geburt, 1949. Seine Eltern führten eine typisch britische Ehe. Sie war unglücklich wie viele Ehen. Britisch war sie, weil der Vater, ein Marineoffizier, nach dem Zweiten Weltkrieg keine rechte Verwendung mehr fand und dem Empire nachtrauerte. Britisch war sie, weil die Mutter alles daransetzte, ihren Söhnen eine erstklassige Erziehung zu verschaffen, so dass sie im herrschenden Klassensystem – hinaus über den gesellschaftlichen Rang, der ihnen von Geburt an eingeräumt war – Erfolg haben könnten. Britisch war sie auch, weil die Mutter bis zu ihrem Ende verhohlen hatte, dass sie Jüdin war. Hitchens schreibt: „Zwei Sachen kennzeichnen meinen englischen Background und meine englische Jugend am deutlichsten: Beklommenheit hinsichtlich der Klassenzugehörigkeit und der Niedergang des Empire.“

Hitchens ist ein Journalist, der nicht bloß exzellent schreibt, er hat sich auf seinen Reportagereisen in alle Welt auch in Gefahr begeben. Fast menschlich wirkt er, wenn er einräumt, dass er unter Beschuss in einer exotischen Stadt keinen anderen Wunsch hatte, als möglichst schnell zum Flughafen zu kommen. Seinen Vater, der einst Schiffe führte, preist er für dessen Taten im Zweiten Weltkrieg: „Einen Konvoi-Jäger der Nazis auf Grund zu schicken ist ein besseres Tagewerk, als ich jemals vollbrachte.“ Nach dem Krieg begann der Vater zu trinken, „regelmäßig und entschlossen“. Das hat Hitchens ihm nachgetan, zunächst nur mit gedankenloser Ausdauer, dann aber systematisch-solide, also mittags und abends und bis in die Nacht. Er legt Wert darauf, dass er alle seine Artikel stets pünktlich abgeliefert habe.

Anders als sein Vater zieht Hitchens Männer den Frauen deutlich vor. Mit drei Freunden, so wurde mir erzählt, hat er vor einigen Jahren den 2007 verstorbenen Schriftsteller Norman Mailer besucht. Mailer sagte anschließend, er habe „Besuch von vier Tunten“ gehabt. Hitchens, der davon hörte, war Manns genug, grinsend anzumerken, dass Mailer einem Gast, nämlich dem Schriftsteller Ian McEwan, damit Unrecht getan habe.

Zu Mailers Gästen zählte auch der Schriftsteller Martin Amis. In seinen Erinnerungen hält Hitchens sich etwas darauf zugute, den Freund Amis nie „fleischlich begehrt“ zu haben. Und er fügt an: „Mein Aussehen war damals ohnedies schon zu dem Punkt verkommen, an dem nur noch Frauen mit mir ins Bett gehen wollten.“ Für einen, der sich als Widerling qualifizieren will, ist das ein guter Satz. Übrigens: Hitchens ist in zweiter Ehe verheiratet, seine Frau Carol wird in seinen langen Erinnerungen etwa einmal pro hundert Seiten nebenbei erwähnt.

Über die vielen interessanten und berühmten Menschen, denen er begegnet ist, erzählt Hitchens ausschweifend. Über seine eigenen Bücher redet er nicht viel. Er hat die Heuchelei, wo er sie wahrnahm, aufs Korn genommen. Mutter Theresa war nicht so gut, wie sie tat. Henry Kissinger ist ein Mann, den Hitchens am liebsten vor Gericht sähe, für all das, was er im „amerikanischen Interesse“ an außenpolitischen Untaten zu verantworten hat. Hitchens Memoiren sind gespickt mit abfälligen Bemerkungen über frühere amerikanische Präsidenten: Reagan, Carter, Bush Sr. und Clinton. Seine Ranküne gilt Leuten mit Fallhöhe, das spricht für ihn.

Als junger Mann, an der Universität Oxford, wurde Hitchens Kommunist. Er war damals ein „linksoppositioneller Marxist“. Etwas anderes als eine abweichende Linie wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Als Teil einer Szenerie geht man unter. Er aber wollte sich in Szene setzen. Alle sollten ihn wahrnehmen. Das gelang ihm ganz gut. Im New Statesman und anderen Zeitschriften hat er ausgezeichnete Artikel publiziert. Aber das genügte nicht. Vor Jahren zog er in die USA um. Seither ist er in seinem Element: In den USA weiß man seine Talente besser zu schätzen. In den USA fällt er auf, wohingegen seine Bizarrerien in Britannien auf allerlei Konkurrenz gestoßen sind.

Seitdem Hitchens sein Elternhaus komplett hinter sich gelassen hat, will er nun wirklich alles. Er will links sein und rechts, heterosexuell und homosexuell, ein loyaler Mensch und immer widerborstig. Er gibt sich als witziger Zyniker und erwartet von seinen Lesern, dass sie ihm seine pathetischen Gefühlsschwälle abnehmen.

Im Lauf seiner Reportertätigkeit war ihm klargeworden, dass er sich zum Soldaten nicht eignet. Aber „Soldat“ wollte er sein, vielleicht auch aus sexuellen Gründen. Erfolgreich wollte er sein, das britische Empire, dessen Verlust der Vater mit straffem Alkoholkonsum wettmachte, wollte Hitchens irgendwie für sich retten. Der 11. September 2001 gab ihm die Möglichkeit, sich ohne Wenn und Aber zu einer Sache zu bekennen. Damals hat er einen Teil seiner Intelligenz an der Garderobe eines imaginierten Militärcasinos abgegeben.

Die Twintowers stürzten ein. Hitchens hielt in New York eine Vorlesung und erzählte seinen Studenten, sie würden es ewig bereuen, wenn sie nun dem Ruf ihrer Eltern folgten und für ein paar Tage nach Hause führen. In New York müssten sie bleiben. Man fragt sich: Wofür? Sollten die Studenten gemeinsam auf die Toten trinken? Sollten sie sich als Schaulustige bemühen, den Rettungskräften die Arbeit zu erschweren?

2001 ist einiges in Hitchens umgekippt. Unverbrüchlich ist sein Atheismus, vieles andere hat sich gewandelt. 2001 begann sein „Einsatz“. Den USA hat er sich verpflichtet. Was Präsident George W. Bush gemacht hat, hält Hitchens für fabelhaft. Den Irak-Krieg hält er immer noch für notwendig. Anders als die Minister von George W. Bush behauptet er immer noch, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen gesammelt habe. Mit anderen Worten: Der Freigeist Christopher Hitchens hat 2001 endlich einen Glauben gefunden.

So darf man denn also lesen, dass er auch einmal eine Briefmarke mit der amerikanischen Fahne falsch herum auf einen Briefumschlag geklebt habe und, als er das sah, den Briefumschlag zerrissen und alles neu gemacht hat. Außerdem erzählt er vom Schicksal eines Amerikaners, der sich freiwillig zum Einsatz im Irakkrieg meldete. Hitchens geht seinen Lesern auf die Nerven: „Wenn Sie noch Tränen haben, halten Sie sich bereit.“ Es folgt die lange Geschichte eines jungen, naiven Patrioten, der im Irak zu Tode kam. Aber Hitchens sieht das anders. Er hat sich der Ansicht angeschlossen, dass islamische Fundamentalisten die Welt bedrohen. So wie er früher dem Marxismus das Wort redete, tritt er heutzutage gegen einen „islamischen Faschismus“ ein.

Kurz nach der Publikation seiner Memoiren in den USA erfuhr er, dass er an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist. Dieser Krebs trifft bevorzugt jene, die sich allzu viel hochprozentigen Alkohol in die Kehle schütten. Seither rechnet er täglich mit seinem Ableben. Seither schreibt er ebensoviel wie zuvor. Seine Memoiren sind unerträglich, egozentrisch. Aber Hitchens’ Egozentrik besteht eben auch darin, spannend über andere zu reden. Bei allem amerikanischen Pathos hat er sich etwas von der elegant-amüsanten englischen Niedertracht bewahrt.

Christopher Hitchens

The Hitch. Geständnisse eines Unbeugsamen

Aus dem Englischen von Yvonne Badal. Blessing Verlag, München 2011.

671 Seiten, 22,95 Euro.

Im September 2001

fand der Freigeist

endlich einen Glauben

Er hat die Heuchelei, wo er sie wahrnahm, aufs Korn genommen: Christopher Hitchens im Jahr 2010 in Washington. Foto: Stephen Voss/Redux/Redux/laif

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Christopher Hitchens, der sich als Autor und Journalist mit der halben Welt angelegt hat, ist für die Rezensentin Sylvia Staude eine faszinierende Figur. Die vorliegenden Memoiren sind in ihren Augen keine Autobiografie im strengen Sinn, denn mit seinem Privatleben geht der Autor ihrem Urteil nach recht diskret um. Gleichwohl bietet das Werk die Gelegenheit, die Entwicklung Hitchens vom Trotzkisten, Sozialisten zum irgendwie Linken und schließlich Neokonservativen zu verfolgen, was Staude recht spannend findet. Hitchens löst bei ihr ein ambivalentes Gefühl aus: einerseits bewundert sie seinen Mut, seinen Kampfgeist, seinen scharfen Verstand, seine Offenheit. Andererseits kann sie durchaus nachvollziehen, dass mancher ihn unerträglich findet. Denn auch in vorliegendem Werk findet sie immer wieder lange Passagen, die von der Eitelkeit des Autors zeugen, etwa wenn er Namedropping betreibt und hervorhebt, welch wichtigen Persönlichkeiten (vor allem Männer) er kennt. Am meisten berührt zeigt sich Staude von den Passagen über Hitchens Eltern, in denen sich ein anderer "Hitch" zeigt. Nicht ganz zufrieden ist die Rezensentin allerdings mit dem Lektorat und der immer mal wieder holprigen Übersetzung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Man muss dieses Buch nicht lesen, aber dann würde man etwas versäumen. ...

Hitchens ist ein in sich geschlossenes System, aus dessen Paradoxie es kein Entrinnen gibt und das man, wenn man da einmal drin ist, nur mit Johnny Walker Black Label - dem Präparat seines Vertrauens - aushalten kann.

Seine Memoiren sind unerträglich egozentrisch. Aber Hitchens' Egozentrik besteht eben auch darin, spannend über andere zu reden. Bei allem amerikanischen Pathos hat er sich etwas von seiner elegant-amüsanten englischen Niedertracht bewahrt." -- Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung

"[Hitchens] konnte angreifen wie ein britischer Bullterrier und behielt trotzdem einen Sinn für die elegante Ironie eines Oscar Wilde. Niemals langweilen, das ist sein Motto, das war das Motto seiner Mutter, Hitchens bekam es so regelmäßig serviert wie andere Engländer den Porridge. ... The Hitch, das ist die Biografie eines Renegaten mit Prinzipien: gegen jeden Totalitarismus, für die Freiheit. Gegen den Glauben, für die Vernunft." -- Thomas Hüetlin, Der Spiegel

"Um den langen gewundenen Weg zwischen all diesen extravaganten Positionen, seinen vielfältigen literarischen und philosophischen Interessen und seiner persönlichen Geschichte zu beschreiben, war schon lange eine Autobiographie vonnöten. Doch bei der Lektüre von The Hitch geschieht Erstaunliches: Seine politischen und historischen Positionen lassen sich zwar zu einer Linie verbinden, die ist aber nicht die wichtigste in Christopher Hitchens' Lebensgeschichte. Es öffnen sich ganz andere Türen, etwa zum Schicksal seiner Mutter hin. Dieses wahrhaft herzzerreißende Kapitel umfasst nur fünfundzwanzig von über sechshundert Seiten, aber es verändert alles." -- Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hitchens ist ein in sich geschlossenes System, aus dessen Paradoxie es kein Entrinnen gibt und das man, wenn man da einmal drin ist, nur mit Johnny Walker Black Label - dem Präparat seines Vertrauens - aushalten kann.

Seine Memoiren sind unerträglich egozentrisch. Aber Hitchens' Egozentrik besteht eben auch darin, spannend über andere zu reden. Bei allem amerikanischen Pathos hat er sich etwas von seiner elegant-amüsanten englischen Niedertracht bewahrt." -- Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung

"[Hitchens] konnte angreifen wie ein britischer Bullterrier und behielt trotzdem einen Sinn für die elegante Ironie eines Oscar Wilde. Niemals langweilen, das ist sein Motto, das war das Motto seiner Mutter, Hitchens bekam es so regelmäßig serviert wie andere Engländer den Porridge. ... The Hitch, das ist die Biografie eines Renegaten mit Prinzipien: gegen jeden Totalitarismus, für die Freiheit. Gegen den Glauben, für die Vernunft." -- Thomas Hüetlin, Der Spiegel

"Um den langen gewundenen Weg zwischen all diesen extravaganten Positionen, seinen vielfältigen literarischen und philosophischen Interessen und seiner persönlichen Geschichte zu beschreiben, war schon lange eine Autobiographie vonnöten. Doch bei der Lektüre von The Hitch geschieht Erstaunliches: Seine politischen und historischen Positionen lassen sich zwar zu einer Linie verbinden, die ist aber nicht die wichtigste in Christopher Hitchens' Lebensgeschichte. Es öffnen sich ganz andere Türen, etwa zum Schicksal seiner Mutter hin. Dieses wahrhaft herzzerreißende Kapitel umfasst nur fünfundzwanzig von über sechshundert Seiten, aber es verändert alles." -- Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Zeitung