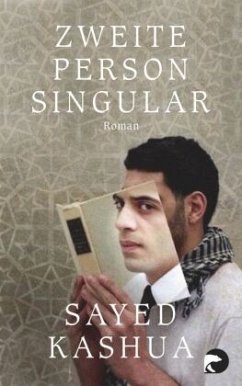

Sayed Kashua erzählt die kunstvoll verwobene Geschichte zweier arabischer Israelis, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Teil des jüdischen Israels zu sein. Doch in einem kulturell tief gespaltenen Land bleiben die Glücksversprechen der Popkultur und eines westlichen Individualismus zwangsläufig leer.

Sayed Kashua ist Israeli. Und Araber. Er schreibt hebräisch, lustig, gut. Sein Roman "Zweite Person Singular" erzählt von einer Sehnsucht

Es geht um die Generation junger Araber, deren Blick sehnsüchtig nach Westen gerichtet ist.

Der Titel stimmt seit ein paar Wochen nicht mehr. "Sayed Kashua - Forever Scared", hat die Regisseurin Dorit Zimbalist ihren Dokumentarfilm genannt, in dem sie den heute 35-jährigen israelischen Schriftsteller und Drehbuchautor Sayed Kashua sieben Jahre lang begleitet hat: "Ich habe Angst vor Autos, Hunden, Schlangen. Ich habe Angst vor Flugzeugen, Hubschraubern, Panzern und Soldaten. Ich habe Angst vor Terroranschlägen. Ich habe Angst vor Juden, ich habe Angst vor Arabern", hat Sayed 2002 in einem Artikel in "Ha'aretz" geschrieben. Und im Film sagt er es dann noch mal, dass er Angst vor eigentlich allem habe. Er sagt es mit großer Ruhe und meint es sicher auch so. Wer ihn ein bisschen kennt, weiß aber auch, dass er spätestens im übernächsten Satz einen Witz machen oder das Gesagte mit Ironie wieder entschärfen wird.

Denn Sayed Kashua, der arabische Israeli, der palästinensische Araber mit israelischem Pass, ist nicht einfach ein angstzerfressener Mensch in einer instabilen Region, wie es der Titel des Dokumentarfilms nahelegt. Berühmt gemacht haben ihn seine rhetorischen Strategien zur Bekämpfung dieser Angst: sein sehr dunkler Humor und die rücksichtslose Selbstironie, mit der er, erkennbar autobiographisch, Araber-Witze erzählt. Seine Romane "Tanzende Araber", "Da ward es Morgen" und sein neues Buch "Zweite Person Singular", das diese Woche in der deutschen Übersetzung erscheint, sind in Israel Bestseller. Und dann ist da noch "Awoda Arawit", "Arab Work", die sehr lustige und mehrfach ausgezeichnete Sitcom, deren erste beide Staffeln zur Prime Time auf einem kommerziellen Sender liefen. Gerade schreibt Sayed am Drehbuch der dritten Staffel, morgen ist Drehbeginn. Und wenn alles gut läuft, werden wieder zwanzig Prozent des israelischen Fernsehpublikums in arabischer Sprache mit hebräischen Untertiteln sehen wollen, wie es weitergeht mit Amjad, dem arabischen Journalisten, der genau weiß, welches Auto man fahren muss, um am Checkpoint unverwechselbar jüdisch zu wirken (keinen Subaru, sondern einen Rover!). Und der seinem jüdischen Kollegen Meir schon treu zur Seite stand, als der sich in eine diskursiv mit allen Theorien gewappnete arabische Feministin verliebte.

In der Serie wie in den Romanen haben Sayed Kashuas junge palästinensisch-arabische Figuren alle eins gemeinsam: Sie wollen sein "wie sie". Sie wollen sein "wie die Juden". Sie wollen raus aus der Diskriminierung und ein ganz normales Leben führen oder das, was sie dafür halten: schnelle Autos, teure Kleidung, Wein, Sushi, Popkultur und westlichen Individualismus. Durchdrungen von diesem Verlangen schickt Kashua sie in die größtmöglichen existentiellen Verstrickungen. Seine Erzählungen lassen sich auf diese Weise als komplizierte Alltagsgeschichten über den israelisch-palästinensischen Konflikt begreifen. Doch sind sie mehr als das: Sie erzählen von einer jungen arabischen Generation, deren Blick sehnsüchtig nach Westen gerichtet ist. Und genau das macht ihre besondere Aktualität aus.

Er habe in einer halben Stunde Zeit, sagt Sayed, erst müsse er noch die Nachrichten zu Ende gucken. Also bis gleich. Vergangene Woche war er in Deutschland, um sein neues Buch auf der Lit.Cologne vorzustellen, jetzt ist er wieder zu Hause in Jerusalem, wo er fernseh-, internet- und zeitungssüchtig die Ereignisse in der arabischen Welt verfolgt. Für Kashua-Verhältnisse klingt er beinahe optimistisch, wenn er über die gegenwärtige politische Situation spricht.

Überwiegt denn die Angst nicht mehr?

"Natürlich mache ich mir Sorgen, gerade was die Lage in Libyen angeht", sagt er. "Aber ich bin auch voller Hoffnungen. Dass die Menschen aufgehört haben, ihren Mund zu halten; dass in Ägypten ein demokratischer Prozess in Gang gekommen ist, der den Nahen Osten und den Westen näher zusammenbringen wird, das macht mich stolz. Es setzt auch die üblichen Stereotypien außer Kraft, die die arabische Welt so gern mit Terror und Islam kurzschließen. Die vielen jungen Menschen, die man bisher vor allem als demographische Bedrohung wahrnehmen wollte, sind es, die jetzt den Wechsel möglich machen können."

Sayed Kashua gehört zu denen, die darauf warten, dass der Wandel in der arabischen Welt sich auch auf die Lage in Israel auswirkt. Noch ist alles unklar und die Haltung der politischen Akteure in Israel abwartend. Wenn sich im Nahen Osten aber neue Demokratien herausbilden sollten, verlöre Israel sein Alleinstellungsmerkmal, der einzige demokratische Staat in der Region zu sein. Israel müsste seine Rolle neu definieren, das Verhältnis zu den Palästinensern bliebe davon sicher nicht unberührt. Ob etwa die Siedlungspolitik unter neuen Bedingungen noch aufrechtzuerhalten wäre, meint Kashua, erscheine ihm fraglich. Vielleicht hätte sie ja auch endlich ein Ende.

Und dann ist da noch etwas: "Fick dich, Hamas. Fick dich, Israel. Fick dich, Fatah. Fick dich, UN. Wir, die Jugend aus Gaza, haben Israel, die Hamas, die Besatzungsherrschaft, die Verletzung der Menschenrechte und die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft so satt!", hieß im Januar der erste Satz des anonym verfassten und im Internet veröffentlichten Manifests junger Menschen aus Gaza, das weltweit Aufsehen erregte. Einen solchen Ton hatte im Gazastreifen bis dahin niemand angeschlagen: "Wir wollen frei sein. Wir wollen ein normales Leben leben können. Wir wollen Frieden. Ist das zu viel verlangt?" Dass die Autoren lieber anonym blieben und, anstatt auf die Straße, ins Internet gingen, war kein Wunder: In Gaza wie im Westjordanland wurde jede Form des öffentlichen Protests verboten oder gewaltsam aufgelöst. "Bis jetzt", meint Sayed Kashua und verweist auf Tausende mehrheitlich junge Leute, die am 15. März in Gaza und im Westjordanland auf die Straße gegangen sind. Während die arabischen Nachbarn zur gleichen Zeit für den Regimewechsel demonstrierten, riefen die Palästinenser Hamas und Fatah zur Versöhnung auf. Das war etwas anderes. Ohne die Veränderung in den Nachbarländern, meint Sayed Kashua, wären diese Demonstrationen aber sicher nicht möglich gewesen. Da passiere schon was.

"Heute Bier", heißt es in "Zweite Person Singular", dem neuen Roman, den Sayed Kashua auf Hebräisch geschrieben hat. Er schreibt all seine Bücher auf Hebräisch, was selten ist für einen arabischen Israeli. Im neuen Roman kann man dies aber auch als ein bewusstes Spiel mit der Fremdheit verstehen; wie ein Verfahren, das die Sprach- und Geschichtsebenen des Romans miteinander korrespondieren lässt: "Heute will ich sein wie sie. Heute will ich ein Teil von ihnen sein, Orte betreten, die sie betreten dürfen, lachen, wie sie lachen, trinken, ohne an Allah zu denken. Ich will wie sie frei sein, frei, voller Träume, fähig, an Liebe zu denken."

Amir, eigentlich Sozialarbeiter in Westjerusalem, betritt den Club "Das Boot". Der DJ spielt Radiohead und Underworld. Alles scheint gut zu laufen, auch mit Noa, dem Mädchen an seiner Seite. Nur weiß hier niemand, dass er Amir heißt. Er nennt sich Jonathan. Er hat sogar einen Pass, in dem dieser Name steht: Jonathan Forschmidt, aschkenasischer Jude, ein Kind der westlichen Kultur. Der Geschmack von Freiheit und Bier ist im neuen Roman von Sayed Kashua nicht ohne Lügen zu haben.

"Zweite Person Singular" ist die Geschichte eines Identitätstauschs, der spielerisch beginnt und im manifesten Betrug endet: Um nebenbei Geld zu verdienen, arbeitet Amir nachts als Pfleger eines seit einem Selbstmordversuch schwerbehinderten jüdischen Jungen, Jonathan, der ungefähr sein Alter hat. Während der langen Betreuungsnächte fängt Amir irgendwann an, Jonathans CDs zu hören und seine Bücher zu lesen. Er beginnt, sich seine Kleider auszuleihen und seinen Fotoapparat, schreibt sich an der Fotoschule ein, unter Jonathans Namen, mit Jonathans Pass - und mit Erfolg. Endlich lebt er das Leben, das er immer leben wollte. Sogar Jonathans depressive Mutter lässt ihm die Lüge, als sie diese entdeckt, durchgehen, glücklich, in Amir eine Art Ersatzsohn gefunden zu haben. Und es ist dann auch kein Jude, der Amirs Lügengebäude zum Einsturz bringt. Es ist, da holt Kashua zum großen Selbstbezichtigungsspott aus, ein wegen einer Lappalie vor Eifersucht durchdrehender arabischer Rechtsanwalt, der sich bis eben noch für den aufgeklärtesten, tolerantesten Ehemann der Stadt hielt.

Wie immer bei Sayed Kashua ist das alles sehr lustig. Es ist aber auch bitter und pessimistisch. Solange seine Figuren von dem verzweifelten Verlangen durchdrungen sind, "wie sie" zu sein, ist ihnen kein Glück gewährt. Weder überwinden sie die in ihren Augen rückständige arabische Kultur, noch lösen sich die Versprechen der Popkultur für sie ein. "Zweite Person Singular" gehört in die Ära vor dem Umbruch in der arabischen Welt. Wie der Roman danach aussehen wird, ist völlig offen. Immerhin werden es immer mehr, die laut sagen, ein "ganz normales", ein selbstbestimmtes Leben leben" zu wollen. Noch also ist Hoffnung.

JULIA ENCKE

Sayed Kashua: "Zweite Person Singular". Roman. Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler. Berlin-Verlag, 396 Seiten, 22 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Araber Sayed Kashua ist in Israel ein Erfolgsautor – in seinem neuen Roman hadert er mit sich selbst

Sayed Kashua gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern in Israel. Und zu den Meistbeschäftigten. Er nimmt Literaturpreise entgegen, sitzt in Talkshows, schreibt witzige Alltagskolumnen für die linke Haaretz-Zeitung, hat eine Sitcom kreiert, „Avoda aravit“ ( arabische Arbeit), einen Einschaltquotenknaller. Das celebritysüchtige, jüdische Israel liebt Kashua. Er ist ein Araber, vor dem es keine Angst hat, sondern mit dem es sich schmücken kann. Man lädt Kashua zu Filmpreis-Verleihungen ein, zu Museumseröffnungen, man sieht ihn auf Botschafterempfängen, in Szene-Restaurants in Tel Aviv und in Cafés in Jaffa, und in den Klatschspalten, da taucht er auch auf.

Kashua hat es geschafft. Das jüdische Israel umarmt ihn – obwohl er ein palästinensischer Israeli ist, geboren in der 20 000-Einwohner-Stadt Tira nahe Tel Aviv, die für ihre Heroinszene bekannt ist, nicht für den international erfolgreichen Schriftsteller. Sayed Kashua lebt davon, dass er sich über Araber lustig macht und über Israels Juden. Er selbst pendelt zwischen beiden Welten, wobei ihm die Welt des jüdischen Israel inzwischen mehr behagt.

Er wohnt jetzt auch dort, wo die jüdischen Israelis wohnen, im Westen Jerusalems, und nicht im vernachlässigten Jaffa von Tel Aviv oder im Osten Jerusalems, wo sich Palästinenser und jüdische Siedler kloppen. Sayed Kashua schreibt auch nicht auf Arabisch, sondern auf Hebräisch. Er ist der einzige arabische Autor in Israel, der auf Hebräisch schreibt. Er schreibt also für die Juden in Israel, nicht für die Araber. Und: Sein Hebräisch ist geschliffen und genauso reich wie das von David Grossman und Amos Oz.

Und trotzdem muss Sayed Kashua ein zorniger, enttäuschter Mensch sein, desillusioniert, pessimistisch. Sein dritter Roman, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, ist sein deprimierendster. Irgendwann wird man einen Gedanken nicht mehr los: Hat der privilegierte, assimilierte Kashua das Buch geschrieben, um seinen Landsleuten zu zeigen: Seht her, ich bin (immer doch noch) einer von Euch!

Kashua hat einmal über eine imaginierte Begegnung in New York mit seinem Schriftstellervorbild Philip Roth geschrieben. Roth fragt: „Was wollen Sie von mir wissen?“ Kashua sagt: „Wie man damit umgeht, wenn man von den eigenen Leuten als Verräter verfolgt wird.“

Kashuas dritter Roman trägt den seltsamen Titel „Zweite Person Singular“. Es wird in der dritten Person oder in der Ich-Perspektive erzählt, die zweite Person Singular sucht man vergebens. Im Mittelpunkt stehen drei Männer – zwei, die leben, und einer, der stirbt. Ein Rechtsanwalt, der keinen Namen hat, israelischer Araber ist wie Kashua, mit einer Vorliebe für exquisites Sushi und Autos, die Blicke auf sich ziehen (auch wie Kashua). Der andere Mann ist ebenfalls israelischer Araber, hat aber einen Namen, Amir. Den tragen auch jüdische Israelis. Amir arbeitet mit Drogensüchtigen und bessert sein Gehalt auf, indem er einen halbtoten jüdischen Israeli pflegt, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen und jetzt an einer Beatmungsmaschine hängt. Jonathan heißt er. Amir will sein wie Jonathan. Irgendwann trägt er dessen Klamotten – und lässt dann sogar dessen Personalausweis auf dem Einwohnermeldeamt verlängern (was im realen sicherheitsfanatischen Israel nie ginge).

Jonathan ist die dritte Hauptperson des Romans, auch wenn er nur im Bett liegt und mit offenem Blick die Wand anstarrt. Aber es sagt dann doch sehr viel, dass Kashua diese Parabel ersonnen hat: Dass es für einen Araber erstrebenswert ist, so zu sein wie der Jude, selbst wenn der Jude schon halbtot ist.

Die Wege des Rechtsanwalts und des Sozialarbeiters kreuzen sich kurz, beide Figuren bleiben aber die längsten Strecken im Roman allein. Man fragt sich schon nach wenigen Dutzend Seiten, was Kashua an den beiden Männern interessiert. Denn sie langweilen einen. Sie besitzen keine Tiefe, das heißt: Kashua belässt sie in einer Eindimensionalität, die vom diskriminierenden Alltag israelischer Araber in Israel gekennzeichnet ist. Er macht sich nicht die Mühe, in die Seelen seiner Protagonisten zu blicken, sondern beschreibt sachbuchhaft die Alltagsungerechtigkeiten im Leben israelischer Araber.

Die einzige Dimension, die den Rechtsanwalt dominiert, ist klischeehafte, rasende Eifersucht. Er glaubt, seine Frau betrüge ihn, er möchte seine Frau am liebsten umbringen, und am Ende kann es sein, dass er sich alles nur eingebildet hat. Ausgerechnet den Rechtsanwalt, der große Autos liebt und Krawatten von Ralph Lauren, lässt Kashua Tolstois Novelle „Kreutzersonate“ lesen, in der ein Ehemann seine (vermeintlich) ehebrechende Frau umbringt. Kashua paart die redundanten Eifersuchtsgedanken seines namenlosen Protagonisten mit Selbstmitleidsgedanken. Der Rechtsanwalt klagt über treulose Frauen und über das ungerechte jüdische Israel. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, und doch ist es das Romangerüst.

Amir jammert auch, mit weniger Schaum vorm Mund. Er will an der Bezalel-Kunsthochschule studieren, einem elitären Verein für aschkenasische Juden. Er nimmt Jonathans Identität an, um so bessere Chancen für einen Studienplatz zu bekommen. Frauen kommen in dem Roman nur am Rande vor. Als angebliche Ehebrecherinnen, naive Kunststudentinnen oder als Mütter, die dem Alkohol zugetan sind. Man fragt sich, warum.

Wer sich für Verästelungen rasender Eifersucht interessiert, gepaart mit politisch korrekten Abhandlungen über die Ungerechtigkeiten des jüdischen Israel gegenüber seinen arabischen Bewohnern, mag bis zum Ende lesen. Die Figuren bleiben aber bis zum Schluss blass und leblos. Kashua hat in sie hineingepackt, was sich in ihm an Ärger angestaut hat. Die Frage bleibt: Was hat Kashua, den arrivierten Schriftsteller, diesmal so sprachlos gemacht?

THORSTEN SCHMITZ

SAYED KASHUA: Zweite Person Singular. Roman. Aus dem Hebräischen von Miriam Pressler. Berlin Verlag, Berlin 2011. 350 Seiten, 22 Euro.

Wie geht man damit um, wenn man von den eigenen Leuten als Verräter verfolgt wird? Shisha-Café in Tel-Aviv, Februar 2011. Foto: Regina Schmeken

Sayed Kashua.

Foto: Daniel Mordzinski / Opale

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Etwas schnoddrig fertigt Rezensent Anton Thuswaldner dieses Roman des arabischen Israeli Sayed Kashua ab, der in seinen Augen auf sträfliche Art die Politik außen vorlässt? Wie kann jemand über Identitäten schreiben, wenn das Land brennt? Thuswaldner zumindest interessiert die Geschichte des Romans nicht die Bohne, weder dem karrieristischen Rechtsanwalt kann er etwas abgewinnen ("Eifersuchts-Idiot") noch dem Sozialarbeiter auf der Suche nach sich selbst. Für Männer, die ihr Ihr für ein Drama halten, während Jerusalem zu explodieren droht, hat der Rezensent höchstens Spott übrig. Den "Max Frisch des Nahen Ostens" nennt Thuswaldner den Autor.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH