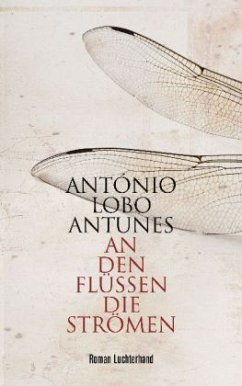

Die Chronik einer Krankheit - das persönlichste Buch von António Lobo Antunes.

In seinem persönlichsten, ergreifendsten Buch erzählt der weltberühmte Schriftsteller António Lobo Antunes ganz offen von seiner Erkrankung an Krebs. Er berichtet von den zwei langen Wochen, die »Senhor Antunes«, sein literarisches Alter Ego, in einem Krankenhaus verbringt, mit seinem Schicksal hadert, sich Operation und Behandlung unterzieht, sein Leben Revue passieren lässt und - letztlich - seine Todesangst überwindet.

Im Frühjahr 2007 verbringt »Senhor Antunes« zwei Wochen in einem Krankenhaus, um sich einer Darmkrebsoperation zu unterziehen. Seine täglichen Aufzeichnungen spiegeln wider, wie das Bewusstsein des Erzählers zwischen Fieberträumen und Verzweiflung, Schmerzen und Ängsten, Erinnerungen an seine Kindheit und an verschiedene Episoden aus seinem Leben hin und her springt und all diese Ebenen miteinander verwebt. Die für das Schreiben von António Lobo Antunes so typische Stimmenvielfalt ergibt sich hier aus den vielen Facetten eines einzigen Lebens, eines einzigen Menschen. Und dieser Mensch versucht sich im Angesicht des Todes seines Lebens zu vergewissern, der Menschen, die ihm wichtig waren, vor allem seines Vaters und seiner Mutter, aber auch der Landschaft, die ihn prägte. Immer wieder kommt der Fluss Mondego ins Spiel, an dessen Quelle der Erzähler als Kind stand und der am Ende ins offene Meer mündet, der Fluss, der zugleich Bild des Lebens ist wie des Erzählens. In diesem sehr persönlichen, sehr anrührenden, meisterhaften Roman schlägt Lobo Antunes einen großen Bogen von tiefer existentieller Qual zu Hoffnung und Versöhnung.

In seinem persönlichsten, ergreifendsten Buch erzählt der weltberühmte Schriftsteller António Lobo Antunes ganz offen von seiner Erkrankung an Krebs. Er berichtet von den zwei langen Wochen, die »Senhor Antunes«, sein literarisches Alter Ego, in einem Krankenhaus verbringt, mit seinem Schicksal hadert, sich Operation und Behandlung unterzieht, sein Leben Revue passieren lässt und - letztlich - seine Todesangst überwindet.

Im Frühjahr 2007 verbringt »Senhor Antunes« zwei Wochen in einem Krankenhaus, um sich einer Darmkrebsoperation zu unterziehen. Seine täglichen Aufzeichnungen spiegeln wider, wie das Bewusstsein des Erzählers zwischen Fieberträumen und Verzweiflung, Schmerzen und Ängsten, Erinnerungen an seine Kindheit und an verschiedene Episoden aus seinem Leben hin und her springt und all diese Ebenen miteinander verwebt. Die für das Schreiben von António Lobo Antunes so typische Stimmenvielfalt ergibt sich hier aus den vielen Facetten eines einzigen Lebens, eines einzigen Menschen. Und dieser Mensch versucht sich im Angesicht des Todes seines Lebens zu vergewissern, der Menschen, die ihm wichtig waren, vor allem seines Vaters und seiner Mutter, aber auch der Landschaft, die ihn prägte. Immer wieder kommt der Fluss Mondego ins Spiel, an dessen Quelle der Erzähler als Kind stand und der am Ende ins offene Meer mündet, der Fluss, der zugleich Bild des Lebens ist wie des Erzählens. In diesem sehr persönlichen, sehr anrührenden, meisterhaften Roman schlägt Lobo Antunes einen großen Bogen von tiefer existentieller Qual zu Hoffnung und Versöhnung.

In dem Roman „An den Flüssen, die strömen“ macht António Lobo Antunes das Krankenbett zum Zentrum der Welt

Das „Krebs-Buch“ gehört zu den makabren Accessoires der Zeit. Jeder Autor kennt mindestens einen, der jemanden kennt, jeder darf also erschüttert sein, und denkt, ganz schlecht kann so ein Buch gar nicht werden. Außerdem heißt es in der Literaturkritik doch immer, man solle die Themen der Gegenwart anpacken. Doch was passiert, wenn einer der besten Schriftsteller dieser Gegenwart sich auch mit dem Thema befasst?

Schon der „Judaskuss“, die monologische Suada eines aus dem portugiesischen Kolonialkrieg in Angola zurückgekehrten einsamen Soldaten, der eines Nachts an einem Lissabonner Bartresen strandet, brachte Lobo Antunes einen Platz auf der großen Bühne der zeitgenössischen Literatur ein. Das erste ins Deutsche übersetzte Buch des 1942 in Lissabon geborenen Schriftstellers enthielt auch eine Prise klassischen Männerkitsch, und doch war 1987 sofort klar, dass dieser metaphernreiche Sprachartist noch wichtiger werden würde.

In Portugal war, parallel zum „Kuss“, schon acht Jahre zuvor Antunes’ Erstling „Elefantengedächtnis“ erschienen: der noch stärker autobiographische, wütende Abschied eines Psychiaters von seiner Profession, die er als „Kunst der Katalogisierung der Angst“ bezeichnete: wild wuchernde Sprachphantasie und ein bis an die Grenzen der Sentimentalität gehender Wille zur Wahrhaftigkeit waren darin eng verbunden.

„An den Flüssen, die strömen“, der neue Roman, erinnert an diese Anfänge, und sieht doch ganz anders aus. Antunes ist für seine „Mehrstimmigkeit“ berühmt und gefürchtet. In den letzten Jahrzehnten hat er sie virtuos erweitert, aber manchmal auch zu einem kaum mehr durchschaubaren Geflecht entwickelt. Jetzt macht er einen Schritt zurück und bleibt sich treu. Was spielt der Krebs dabei für eine Rolle?

Antunes war nie Optimist und sagt schon seit längerem, er spüre, er habe nicht mehr viel Zeit. Jetzt merkt man es dem neuen Buch ganz simpel an. Es ist direkter geschrieben. Hatte man die ausufernden Werke der letzten Jahre oft mehr als Chor wahrgenommen, in dem Einzelstimmen verlorenzugehen drohten, so bleibt das Zentrum des neuen Romans vom ersten Satz an bei „Senhor Antunes“ im Krankenbett, den es nach der Diagnose in seine Kindheit zieht.

Auch die Sprache ist einfacher geworden, was überraschende Bilder nicht verhindert: „Vom Fenster des Krankenhauses in Lissabon aus sah er weder die Leute, die hineingingen, noch die Autos zwischen den Bäumen (. . .)“. Ein harmloser Romanbeginn, aber einen Halbsatz später sieht er in den Bäumen „den Vogel seiner Angst ohne einen Zweig, auf den er sich mit den zitternden Lippen seiner Flügel niederlassen konnte, die igelige Frucht eines Kastanienbaums, der früher am Eingang des Gartens gestanden hatte, jetzt war sie in ihm, der Arzt nannte sie Krebs, und stumm wurde sie größer, kaum hatte der Arzt sie Krebs genannt, begann die Totenglocke der Kirche zu läuten, und ein Trauergeleit mit offenem Sarg und einem Kind darin zog sich zum Friedhof hin“. Das Kind ist der Senhor selber. Auch alle Stimmen, die sich von hier aus entwickeln, bleiben erkennbar Produkte derselben Wahrnehmung, die im März 2007 im Dämmerzustand dem Krankenhauspersonal lauscht, das den Patienten gutmütig wie einen vom Abwracken bedrohten Motor behandelt. „Er sieht heute besser aus (. . .). Es ist normal, dass er wegbleibt (. . .) die Organe versagen allmählich.“ Ohne Übergang reflektiert der Ich-Erzähler: „Die Milz, das Knochenmark und eine der Nieren sind weg, was war ihm noch geblieben, die Bauchspeicheldrüse, deren Treue ihn stolz machte, das Herz, dem er dankbar war, der Schmerz, der ihn begleitete (. . .).“

Antunes ist, „als Mensch“, wie man so sagt, immer „bescheiden“ gewesen, aber nun sind auch die aufwendigen Satzschleifen, die dies dem einen oder anderen verbergen mochten, seltener geworden. Gegenwart und Kindheit geraten ineinander, aber das Ich bemerkt, dass ihm die Reise in letztere nur kurz möglich ist. Die Mutter nimmt ihn nicht mehr auf den Schoß: „Er versuchte, zu einer vergessenen Freude zurückzukehren, und die Tatsache, dass er nur sich selber gehörte, erdrückte ihn, wer schützte ihn vor der Welt, ich bin nicht der, ich bin der Schüler, den der Dicke immer bei den Flüssen übertrumpfte.“

Vierzehn Flüsse fielen dem Dicken ein, dem Ich kein einziger, umso mehr hängt ihnen Antunes in seinen Büchern nach. Diesmal ist es der Mondego, der längste der rein portugiesischen Flüsse, „eine mühsame Melancholie (. . .) man nennt das Fluss, und an ihm entlang gehen wir in Richtung Meer, wo es doch gar kein Meer gibt.“ Nein, das Meer gibt es nicht, so wie es den Tod nicht gibt, „es ist doch gar nichts passiert“. Das Ich übt sich in Rhetorik der Abwehr. Aber die Krise ist auch eine Zeit der offenen Rechnungen. Mit der Ex-Frau, der sich der Erzähler noch immer unterlegen fühlt, aber vor allem mit dem Vater.

Der Junge hat ihn in der Speisekammer mit dem Dienstmädchen entdeckt: „Hören Sie, Ihr Sohn sieht uns zu.“ Der Vater „machte noch einen heftigen Stoß, zerfiel dabei, und, während er sich wieder zusammensetzte, Worte, wo es bisher nur Seufzer gegeben hatte. ,Mein Sohn?‘“ Danach ist der Vater nicht etwa der Held: „Sie konnten keine Freunde mehr sein.“ Die Mutter fragt: „Was ist zwischen dir und deinem Vater los?“

Immer wieder muss man denken, dass Antunes schon viel schlimmere Familien heraufbeschworen hat, aber der Ton der einfacheren Sprache scheint hier den Gang der erzählten Geschichte mitzubestimmen, wie auch umgekehrt. Statt Fellini, den Antunes einmal als Paten seines Stils angegeben hat, tritt im Zeichen des Krebses Tschechow, von dessen Lakonie Antunes lange nur träumte, deutlicher in den Vordergrund. Man wird ihn, denkt der Senhor, in einem Kippsatz, der nach beiden Richtungen offen ist, in einen der Vororte fahren, „wo sie ihn in Staub verwandeln werden, bis der Regen ihn verteilt, würde er in Richtung Weinberg fliehen“. Vorher aber treibt es ihn wieder in die Zeit zurück, in der er „drei Kilo zweihundert“ wog. Dann sitzt er, statt auf dem Schoß, auf dem Fußboden „während die Mutter die Nähmaschine einstellte, und schmiegte sich an ihre Beine, um sie singen zu hören. Exeunt Omnes“.

Nur das Pathos des letzten Buchs darf man den beeindruckenden „Flüssen“ glücklicherweise nehmen. Kürzlich ist in Portugal schon wieder ein neuer Roman von Antunes erschienen. Noch einmal wird darin Angola Thema.

HANS-PETER KUNISCH

ANTÓNIO LOBO ANTUNES: An den Flüssen, die strömen. Roman. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Literaturverlag, München 2011. 223 Seiten, 22,99 Euro.

„Die Tatsache, dass er

nur sich selber gehörte,

erdrückte ihn“

Bei Antunes das Bild der „mühsamen Melancholie“: der Fluss Mondego (hier nahe der Mündung). Foto:mauritius images

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Uwe Stolzmann merkt erst spät, so scheint es, dass der Autor hier auf seine üblichen Orte und Motive verzichtet. Dieses Buch ist anders als die vorherigen von Antonio Lobo Antunes, denn es handelt vom Autor selbst und seiner Krebserkrankung, davon, wie er auf einmal nurmehr noch "Senhor Antunes" ist, an dem die Bilder seines Lebens vorüberziehen, entmündigt, voller Angst. Wie immer, fällt es dem Rezensenten schwer, dem kataraktischen Erzählfluss dieses Autors zu folgen. Doch scheint die Konzentration auf den eigenen Tod und auf das knappe Entrinnen, das den Text überhaupt erst ermöglichte, es ihm etwas leichter zu machen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH