«Siri Hustvedt, eine unserer herausragenden Schriftstellerinnen, gehört seit langem zu den brillantesten Erforschern von Gehirn und Geist. Kürzlich jedoch wandte sie ihr Forschungsinteresse sich selbst zu: Knapp drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters, während einer Gedenkrede auf ihn, fand sie sich plötzlich von Konvulsionen geschüttelt. War das Hysterie, eine Übertragung, ein 'zufälliger' epileptischer Anfall? 'Die zitternde Frau' - provokant und amüsant, umfassend und niemals abgehoben - erzählt von ihren Bemühungen um eine Antwort darauf. So entsteht eine außergewöhnliche Doppelgeschichte: zum einen die ihrer verschlungenen Erkenntnissuche, zum anderen die der großen Fragen, die sich der Neuropsychiatrie heute stellen. Siri Hustvedts kluges Buch verstärkt unser Erstaunen über das Zusammenspiel von Körper und Geist.»

Oliver Sacks

Oliver Sacks

Die Geschichte ihrer Nerven: Siri Hustvedt stellt in "Die zitternde Frau" eine Selbstdiagnose

Im Jahr 2003 starb Siri Hustvedts Vater Lloyd. Er war Universitätsprofessor in Minnesota gewesen, wo auch Siri aufwuchs, bevor sie zum Literaturstudium nach New York aufbrach; er hatte seinen norwegischen Akzent im Englischen bis zuletzt nicht abgelegt und lange Jahre in der Norwegischen Abteilung des St. Olaf College unterrichtet. Lloyd Hustvedt starb an einem Lungenemphysem in einem Pflegeheim in Northfield. Und als seine Kollegen, knapp zwei Jahre später, auf dem Campusgelände eine Nordische Fichte pflanzten, unter der sie eine Tafel mit seinem Namen anbrachten, lud der Fachbereich zur Gedenkfeier an den ehemaligen Professor die Tochter ein, eine Rede über ihren Vater zu halten.

Während dieser Rede passierte mit Siri Hustvedt etwas völlig Unerwartetes: Mit Karteikarten versehen, blickte sie über die etwa fünfzig Freunde und Kollegen, die sich rund um die Fichte versammelt hatten, öffnete ihren Mund - und begann vom Hals abwärts zu zittern. Ihre Arme zuckten, die Knie knickten ein. Sie zitterte so stark, als hätte sie einen Krampfanfall. Allerdings war ihre Stimme von den Krämpfen nicht betroffen. So versuchte sie, das Gleichgewicht zu halten, und sprach einfach weiter. Als die Rede zu Ende war, hörte das Zittern auf.

Seitdem ist Siri Hustvedt, wie sie selbst es nennt, "die zitternde Frau". Wann immer sie eine Bühne betritt, muss sie damit rechnen, von Krämpfen geschüttelt zu werden. Das Zittern kommt nicht immer, manchmal bleibt es auch aus. Wenn es aber da ist, oft vor Hunderten von Leuten, ist es mehr als nur gesteigertes Lampenfieber. Es ist ein vom Kopf losgelöstes Körperspektakel, so stark, dass Hustvedts Mutter beim Zusehen den Eindruck hatte, einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl beizuwohnen. Was war das? Wo kam es her?

Kopf und Körper

Die New Yorker Schriftstellerin ist dieser Frage nachgegangen und hat unter dem Titel "Die zitternde Frau - Eine Geschichte meiner Nerven" ein Erkundungsbuch geschrieben, in dem sie ihre Pathologie aufspürt und zum Abenteuer der Selbstwahrnehmung macht. Noch vor dem amerikanischen Original ist es jetzt in der deutschen Übersetzung erschienen und eine wirkliche Überraschung. Denn selbst wem in Siri Hustvedts Romanen die Theorielektüre der Autorin immer etwas zu aufgesetzt daherkam, wenn, wie in "Was ich liebte", eine der Romanfiguren abends im Bett die Schriften des Psychoanalytikers Jacques Lacan las, um gewichtig und schlicht festzustellen, in Wahrheit hätten "wir doch alle einen Mann und eine Frau in uns"; wem es zu aufdringlich war, wie in diesen Romanen die ganze Philosophiegeschichte herhalten musste für bonmothafte Akademikerdialoge: "Descartes hatte unrecht. Es muss nicht heißen: Ich denke, also bin ich. Es muss heißen, ich bin, weil du bist. Das ist Hegel, na ja, die Kurzfassung" - der wirft hier schnell die Skepsis über Bord.

Siri Hustvedt erprobt in "Die zitternde Frau" ihr theoretisches, psychoanalytisches und medizinhistorisches Wissen nicht an fiktiven Charakteren, sondern an sich selbst. Die Hemmungslosigkeit, mit der sie dabei alles auf sich bezieht und nach immer mehr Verbindungen sucht, ist nicht nur einnehmend, sie ist auch konsequent: Das plötzlich auftretende Zittern wird zum Anlass, eine Frage zu stellen, die jeden, der viel Theorie liest oder gelesen hat, irgendwann umtreibt: Was nützt mir die ganze Theorie? Was bedeutet sie für mein Leben? So unternimmt die Autorin den Versuch, über Lektüre eine Selbstdiagnose zu stellen. Erst im zweiten Schritt geht sie zu Ärzten, um zu hören, was diese sagen.

Theorie und Praxis

Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der ihr Buch, gerade in erzählerischer Hinsicht, interessant macht: Hustvedt ist eine leidenschaftliche Leserin der Schriften von Sigmund Freud. An Freud denkt zu Beginn auch gleich, wer ihre Schilderung des Zitteranfalls liest, nämlich an Bertha Pappenheim, die berühmte, als Anna O. bekannte Hysteriepatientin, deren Fallgeschichte Freud und Josef Breuer in ihren "Studien über Hysterie" veröffentlichten. Es ist natürlich nicht dieselbe Geschichte, doch gibt es gewisse Parallelen: Pappenheim hatte, wie es in den "Studien" heißt, "Heerscharen von hysterischen Symptomen": Sprachstörungen, Paralyse, Neuralgien, und sie litt an dem, was Freud und Breuer "doppeltes Bewusstsein" nannten. Selbst als sie sehr krank war, "saß in irgendeinem Winkel ihres Gehirns ein scharfer und ruhiger Beobachter, der sich das tolle Zeug ansah". Als am 5. April 1881 Bertha Pappenheims Vater starb, verfiel sie zunächst in völlige Starre und nahm über Tage keine Nahrung mehr an. In der Folge verschlimmerten sich ihre Symptome.

Hustvedt referiert das alles, rekapituliert die Geschichte des Hysteriediskurses, hält ein Plädoyer für die ihrer Ansicht nach zu Unrecht in Verruf geratene Psychoanalyse. Vor allem aber feiert sie Freud als Erzähler, erinnert daran, dass dieser selbst "eigentümlich berührt" war, dass die Krankengeschichten, die er schrieb, "wie Novellen zu lesen" waren. So spielt Freud in Hustvedts Buch gerade auch literarisch eine Rolle, als einer der größten Erzähler des zwanzigsten Jahrhunderts, der er unumstritten war.

Das Erzählmuster der Fallgeschichte - man findet es in einer Art zitathaften Eloge wieder, wo Siri Hustvedt sich selbst zum Fall macht. Denn Geschichtenerzählen und medizinische Praxis gehören für die Autorin zusammen: "Nichtnarratives Wissen", zitiert sie die Medizinerin und Literaturwissenschaftlerin Rita Charon, "versucht das Universelle zu erhellen, indem es das Besondere transzendiert; narratives Wissen versucht, indem es sich die Auseinandersetzung Einzelner mit den Lebensumständen näher ansieht, die Universalien des Menschseins zu erhellen, indem es das Besondere enthüllt."

Knapp sechs Monate nach ihrem ersten Zitteranfall hält Hustvedt einen Vortrag am New York Presbyterian Hospital. In diesem Vortrag schildert sie ihren Anfall und benutzt drei erfundene Figuren - einen Psychiater, einen Psychoanalytiker und einen Neurologen -, um zu veranschaulichen, wie ein einzelnes krampfartiges Ereignis je nach Fachgebiet unterschiedlich gedeutet werden kann. Es sind die ersten Ergebnisse ihrer Diagnoseversuche. Während des Vortrags zittern ihre Hände. Mehr nicht. Als sie denselben Vortrag, etwas gekürzt, wenig später in einem Literaturseminar noch einmal hält, erleidet sie einen erneuten Anfall. Die Vortragende führt auf diese Weise genau den pathologischen Zustand vor, den sie im selben Moment beschreibt, ganz so, als wäre sie Ärztin und Patientin in einer Person.

Wenn, wie sie zunächst annimmt, die Anfälle ausgelöst werden, weil sie über ihren Vater spricht, wieso zittert sie dann das eine Mal und das andere nicht? Hustvedt konfrontiert einen befreundeten Psychiater mit ihrer Selbstdiagnose: Konversionsstörungen. Der Psychiater geht dagegen von Panikstörungen aus und empfiehlt ihr einen Pharmakologen. Der Pharmakologe hält Panikstörungen für unwahrscheinlich, verschreibt ihr Lorazepam und überweist sie an einen Epilepsie-Spezialisten. Eine Neurologin führt eine Magnet-Resonanz-Tomographie durch - und findet nichts.

Die Erzählung des Buches tritt damit an die Stelle jener ärztlichen Diagnose, die ihr weiterhelfen könnte, ihr Zittern in den Griff zu bekommen. Da diese Diagnose ausbleibt, da sie das Zittern durch Medikamente zwar unterdrücken, es aber nicht kurieren kann, jagt sie den möglichen Auslösern ihrer Symptome mit Worten nach. "Die zitternde Frau - Eine Geschichte meiner Nerven" ist Siri Hustvedts "talking cure": Indem sie ihre Geschichte erzählt, erinnert und erfindet sie sie auch neu, ein Vorgang, bei dem, nach Auffassung der Neuropsychoanalyse, die Hirnforschung und Psychoanalyse zusammendenkt, im Gehirn neuronale Veränderungen stattfinden. Der Leser wohnt einem therapeutischen Selbstversuch bei.

Genie und Wahnsinn

Doch besteht der eigentliche Überschuss in der Einbettung ihrer individuellen Geschichte in medizinhistorische Zusammenhänge, die, als Fallgeschichten, ihrerseits erzählte sind. Für Siri Hustvedt lässt sich das narrative Wissen gar nicht hoch genug einschätzen. Sie ist Schriftstellerin, ihre Position erwartbar, könnte man sagen. Liest man allerdings die Zitate aus den aktuellen Fachzeitschriften und Zeitungen, die sie anführt und manchmal auch scharf attackiert, Artikel aus "Brain" bis hin zur "New York Times", dann wird schnell klar, wie sehr dem medizinischen Diskurs die Öffnung für diese kulturtheoretische Position fehlt. Psychiater und Neurologen könnten, das führt Siri Hustvedt vor, von der Perspektive der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler durchaus profitieren.

Auf die Selbststilisierungen ihrer eigenen Schriftstellerexistenz hätte die Autorin gegen Ende ihres Buches dabei allerdings verzichten können. Ganz offensichtlich sieht sie sich in einer langen Ahnenreihe prominenter "Patienten": "Zu den vielen Dichtern und Schriftstellern, die wahrscheinlich unter dem gelitten haben, was heute bipolare Störung genannt wird", schreibt sie, "gehören Paul Celan, Anne Sexton, Robert Lowell, Theodore Roethke, John Berryman, James Schuyler und Virginia Woolf. Mein eigener Eindruck von dem, was manische oder, besser gesagt, psychotische Patienten im Allgemeinen schreiben, ist, dass beides, Prosa wie Gedichte, sehr viel lebhafter, musikalischer, witziger und origineller ausfällt als bei sogenannten normalen Patienten." Da hat sie ein ganzes Buch lang die verschiedensten Redeweisen kenntnisreich diskutiert und reflektiert - und tappt am Ende selbst in die Falle des jahrtausendealten "Genie und Wahnsinn"-Diskurses, indem sie ihn naiv reproduziert. Natürlich hat es große Schriftsteller gegeben, die unter psychischen Störungen litten. Eine Garantie für große Literatur ist die psychische Störung deshalb aber noch lange nicht.

JULIA ENCKE

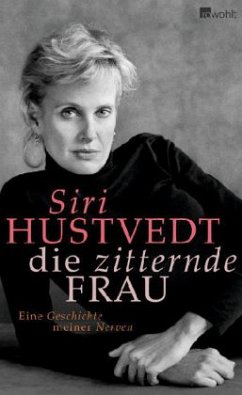

Siri Hustvedt: "Die zitternde Frau - Eine Geschichte meiner Nerven". Aus dem Englischen von Uli Aumüller. Rowohlt-Verlag, 240 Seiten, 18,95 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Visionen, Stimmenhören, Gefühle von Levitation: In ihrem Essay „Die zitternde Frau” forscht Siri Hustvedt als Nervenkundlerin in eigener Sache

Wo immer die New Yorker Schriftstellerin Siri Hustvedt in diesen Tagen öffentlich auftritt (wie zum Beispiel am Mittwochabend in der Münchner Akademie der Bildenden Künste, wo sie die „Schelling Lecture” hält), wird zumindest ein Teil des Publikums nicht frei von voyeuristischen Impulsen sein. Und die dürften sich nicht mehr nur auf das gute Aussehen der Gattin des seinerseits hochfotogenen US-Literaturstars Paul Auster beziehen, sondern auch auf die Frage: Wird sie zittern oder nicht? Wird einer der unberechenbaren, vorzugsweise bei Vorträgen und Lesungen auftretenden Schüttelkrämpfe, unter denen sie seit einigen Jahren leidet und von denen sie in ihrem neuen Buch erzählt, sie womöglich auf einem deutschen Podium heimsuchen? Oder wird man ihr – umgekehrt – anmerken, dass sie mit Betablockern dieser Gefahr vorbeugt?

Die Medienmaschine nährt sich von solchen Erregungen, und der Literaturbetrieb macht sich dergleichen immer mehr zunutze. Siri Hustvedts Essay „Die zit-ternde Frau” ist in deutscher Überset-zung noch vor dem amerikanischen Original erschienen, und der Rowohlt Verlag, der unlängst schon bei Adam Hasletts „Union Atlantic” mit diesem Vorsprung wuchern konnte, hat allerlei Hebel in Be-wegung gesetzt, um den neuesten Beitrag zum Modethema „Krankengeschichten” möglichst spektakulär zu inszenieren. Die schöne, erfolgreiche Ostküsten-Intellektuelle, die von einer geheimnisvollen Nervenstörung befallen wurde und nun ihren Leidensweg schildert, ist ein erstklassiges Sujet für den feuilletonistischen Boulevard und die Konversation gebildeter Hypochonder.

Wer entsprechende Erwartungen hegt, muss von dem Buch mit dem Untertitel „Eine Geschichte meiner Nerven” enttäuscht sein. Denn es geht darin weniger um private Enthüllungen als um eine zwar persönlich motivierte, aber ziemlich trockene, zugleich irrlichternd unsystematische Recherche zum aktuellen Stand von Hirnforschung und Neurobiologie. Bei der Lektüre stellt sich überdies heraus, dass die Zitterattacken, die Siri Hustvedt den Anlass für ihr Projekt lie-ferten, ein Symptom sind, mit dem es sich trotz allem relativ undramatisch leben (und öffentlich lesen) lässt.

Im Februar 2004 starb der Vater der Schriftstellerin, der Historiker und Skandinavist Lloyd Hustvedt, an einem Lungenemphysem. Zweieinhalb Jahre später hielt seine Tochter auf dem Campus des St. Olaf College in Minnesota, seiner langjährigen Wirkungsstätte, eine Rede zu seinem Gedächtnis. Dabei geschah es zum ersten Mal, dass sie „vom Hals an abwärts” krampfartig zu zittern begann. Da sie sich zugleich innerlich „vollkommen ruhig und bei klarem Verstand” fühlte, wurde ihre Ansprache durch die physischen Vorgänge nicht beeinträchtigt, und sobald die Rede zu Ende war, hörten auch die Konvulsionen auf. Wenig später, während eines Vortrags über ihre Schreibkurse für psychisch Kranke, machte Hustvedt abermals jene irritierende Erfahrung. Und danach, in vergleichbaren Situationen, immer wieder: Der Körper geriet außer Kontrolle, während Geist und Sprache unbehelligt funktionierten.

Unter Lampenfieber hatte sie bis dato nie gelitten. Kein Wunder, dass sie zu-nächst auf eine handfeste Diagnose hoff-te. Als neurologische Untersuchungen fruchtlos blieben und die Ärzte keinen Rat wussten, überließ sie sich dem Lese-fieber, arbeitete sich durch ältere und neueste Forschungsliteratur zu allen medizinischen und nervenkundlichen Themen, die sich versuchsweise mit ihrer Symptomatik in Verbindung bringen ließen: Hysterie, Epilepsie, Konversionsreaktion. Trauma, Flashback, Panikstörung, Multiple Persönlichkeit, Splitbrain-Syndrom, inklusive verwandter Pathologien wie Transitivismus oder Berührungssynästhesie. Bei Charcot und Freud, Janet und Lacan, aber auch bei Wiliam James, Husserl, Wittgenstein und Merleau-Ponty, bei Augustinus und Hegel, Dostojewski und Tolstoi fahndete sie nach Aufklärung über das, was sie schnell als neurowissenschaftliches und erkenntnistheoretisches Grundproblem eingekreist hatte: „Was ist Körper, und was ist Geist?” Oder auch: „Wer sind wir überhaupt?”

Jetzt hat sie ihren Zettelkasten vor dem Leser ausgeschüttet, den es kaum erstaunen dürfte, dass auf jene existentiellen Fragen, die man wohl nur als Amerikaner so wunderbar unbefangen stellen kann, weder ihm noch der Autorin eine Antwort zuteil wird. Was ihn überraschen könnte, ist die Entdeckung, dass hier im Grunde weder eine Krankheitsgeschichte noch ein Wissenschaftsreport vorliegt, sondern das rationalistisch verbrämte Protokoll einer spirituellen Suche, die sich erst in ihren Anfängen befindet.

Hustvedt berichtet nämlich nicht nur, dass sie seit ihrer Kindheit Migränepa-tientin ist, sondern auch, dass sie – oft im Umfeld von Schmerzanfällen – eine Reihe von Erfahrungen gemacht hat, die früh ihr Interesse für „Mystiker aller Traditionen” und deren „transzendentale Zustände” weckten. Seltsame Visionen und Euphorien, sogenanntes Stimmenhören, visuelle Halluzinationen und „himmlische Gefühle von Levitation” sind ihr vertraut, lassen sich aber in die dualisti-schen Denksysteme des aufgeklärten Abendlandes nicht einordnen. So versucht die Schriftstellerin, diese Phänomene über den neuromedizinischen Diskurs zu ergründen, wird aber auch hier nicht recht fündig, denn viel weiter als bis zur Diagnose einer „Temporallappenpersönlichkeit” für einen bestimmten Typus künstlerischer oder religiöser Sensibilität ist man in den betreffenden Fachkreisen noch nicht gekommen.

Die situationsbedingten Zuckungen und Zitterkrämpfe, mit denen sie sich inzwischen im Alltag arrangiert hat, sind für Siri Hustvedt nicht zuletzt ein Teil jener mysteriösen Erlebniswelt, in der naturwissenschaftliche Forschung an ihre Grenzen stößt. Diese Perspektive ist entschieden das Originellste an ihrem Buch und versöhnt sogar mit Sätzen wie diesen, für die man die Nervenkundlerin in eigener Sache sonst womöglich der Blauäugigkeit bezichtigen würde: „Dass die Wissenschaft einen so wichtigen Platz in der Kultur eingenommen hat, ist kein Zufall.” Und: „Was das Selbst genau ist, bleibt umstritten.”

KRISTINA MAIDT-ZINKE

SIRI HUSTVEDT: Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven. Aus dem Englischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Rowohlt Verlag, Reinbek 2010. 236 Seiten, 18,90 Euro.

Vor zweieinhalb Jahren wurde Hustvedt erstmals von einer Zitterattacke heimgesucht

Hinter Krankheitsgeschichte und Wissenschaftsreport verbirgt sich eine spirituelle Suche

Schreibt über ihre geheimnisvolle Nervenstörung: die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt. Foto: Abaca/Reflex

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Wenn man Wiebke Porombka glaubt, so beherrscht Siri Hustvedt die Fähigkeit zur Selbstinszenierung perfekt. Denn in ihrem neuen Buch "Die zitternde Frau" betreibe die mit Paul Auster verheiratete New Yorker "Vorzeigeschriftstellerin" alles andere als eine Selbstdemontage. Wie Porombka berichtet, war ein Zitteranfall, den Hustvedt erlitt, während sie eine Rede zu Ehren ihres verstorbenen Vaters hielt, der Auslöser für die literarische Aufarbeitung ihres Lebens. Von wiederkehrenden Anfällen geplagt, beschäftigt sich die Schriftstellerin in ihrem Buch mit Psychoanalyse, Neurologie und dem Verhältnis zu ihrem verstorbenen Vater und ihrem eigenen Schreiben, wie die recht reservierte, aber nie explizite Rezensentin schreibt. Ihrer Meinung nach reiht sich Hustvedt in die Riege der hysteriegeplagten "ungeheuer sensibel auf ihre Umwelt reagierenden" Autorinnen einzuordnen und sich eine geheimnisvolle Aura zuzulegen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH