Wie lebt man mit zwei Vätern und zwei Vaterländern? Robert ist bei seiner Mutter und dem Stiefvater in der Schweiz aufgewachsen, doch sein wirklicher Vater stammt aus Trinidad. Als er plötzlich eine Spur von ihm findet, bricht er auf nach London und es beginnt eine wunderbare und komische Reise durch Vergangenheit und Gegenwart, in die Schweizer Berge und auf die karibischen Inseln.

Auf Augenhöhe: Martin R. Dean erforscht Sohnesgefühle

Auf den ersten Seiten seines neuen Buchs "Meine Väter" legt der achtundvierzigjährige Martin R. Dean gleich das Konzept zum ganzen Roman vor. Sein Held, der vierzigjährige Dramaturg Robert, wartet in Basel auf das Flugzeug nach London. Er ist auf dem Weg zu seinem leiblichen Vater, den er nicht kennt. Aufgewachsen ist der Ich-Erzähler nämlich im aargauischen Wynental in gutbürgerlichen Verhältnissen, aber als Sohn eines Stiefvaters. Das blieb ihm allerdings lange verborgen. Die eigene Herkunft war Teil eines Familienmythos, mehr noch, einer gut gehüteten Familienlüge. Während der Dramaturg auf den Abflug wartet, liest er in der Zeitung von einem Jungen, der seinen Vater im Schlaf mit der Eisenstange getötet hat. Seine Stiefmutter hat ihn dabei überrascht. "In den meisten Fällen können Söhne ihre Väter nicht von Angesicht zu Angesicht angreifen. Kaum ein Mordversuch am Vater findet in der direkten Konfrontation statt", folgert der Erzähler programmatisch und schließt: "Welche Strafe steht auf Vatermord?"

Damit ist das Thema von Martin R. Deans Großwerk skizziert: Vatersuche und Vatermord, Identitätsverlust und Identitätskonstruktion durch die Konfrontation mit dem diffusen Schatten des Vaters. Der Schweizer Schriftsteller hat zu einem gewaltigen literarischen Projekt ausgeholt, das ihn offensichtlich seit langem umgetrieben hat. Seinem literarischen Alter ego geht es ähnlich. Sein halbes Leben hat er mit psychosomatischen Erkrankungen im Bett zugebracht. Unzählige Termine und Verpflichtungen hat er so versäumt, sein halbes Leben verpaßt. Ursache, so diagnostiziert er selbst, ist der geheime tote Fleck im eigenen Ich, eine Krankheit, die nie ganz durchbricht, aber doch immer latent präsent ist: "Vielleicht nennen wir sie einfach ,Vatermangel'." Daß die Lüge, die den Sohn aus der Balance trieb, aber das Familiensystem stabilisierte, jetzt wie ein gordischer Knoten durchschlagen werden soll, dafür sorgt Roberts energische Frau Leonie. Immer nachdrücklicher fordert sie ihren Mann zur Klärung der Familienverhältnisse auf, auch zugunsten der vierjährigen Tochter, die wissen wolle, woher sie stamme.

Die Suche nach der eigenen Wahrheit reißt allerdings die sorgfältig aufgebauten Lebenskulissen mit einem Schlag nieder und stürzt den Helden in eine Krise. Ray, der leibliche Vater, der seit dreißig Jahren auf den Anruf des Sohns gewartet hat, so vernimmt Robert im Laufe seiner Recherchen, stammt zwar aus einer angesehenen Familie Trinidads. Doch erweist er sich mitnichten als Märchenprinz mit silbernem Stöckchen, der als einflußreicher Politiker dem Sohn zur Aura eines Erwählten verhelfen könnte. Im Gegenteil, die Legenden, Fiktionen und Lügen, die sich um das Vaterbild gesponnen haben, fallen bei der Konfrontation mit der Wirklichkeit mit einem Schlag in sich zusammen: Ray lebt in einem heruntergekommenen englischen Altersheim und sitzt im Rollstuhl. Nach einem Angriff durch Skinheads hat er die Sprache verloren. Das schöne Vaterbild im Sohn wurde zugleich zum Leben erweckt und getötet.

Das ist die Grundkonstellation, die Martin R. Dean dem Leser präsentiert; daß er die Erzählfäden von Anfang an so deutlich auslegt, hat Vor- und Nachteile. Günstig wirkt es sich auf die Leserführung aus, die auch dringend nötig ist in diesem Wust von Geschichten, aufgearbeiteten Theorien zu Vatermangel, Beschädigung der Identität und kultureller Selbstdefinition sowie Abenteuern des Ich-Erzählers auf den Spuren des Vaters. Martin R. Dean bearbeitet das Terrain des Vaterverlustes nach allen Himmelsrichtungen und bringt eine Fülle von Material zum Thema bei, aus psychoanalytischer, literaturhistorischer, kultursoziologischer und ethnologischer Perspektive. Es fehlen nicht die Hinweise auf berühmte Persönlichkeiten mit ähnlichem Schicksal, wobei die Vergleichsdimensionen nicht immer ganz gewahrt werden, so etwa in der Anspielung auf Nietzsche und seine Anfälle von Kopfweh, Übelkeit und Erbrechen, die der Ich-Erzähler zielstrebig kommentiert: "Es erstaunt mich nicht, daß auch der ,vaterlose' Nietzsche dauernd gekränkelt hat. ,Das kenne ich', gestehe ich nach dem Vortrag Baragan. ,Abwesende Väter machen die Söhne krank.'" Die überschwappende Fülle dieser aufbereiteten Hintergrundinformationen würde eigentlich nach einem straffen Organisationsprinzip des Texts rufen. Das ist nicht immer der Fall. Die vielen Haupt- und Nebenschauplätze, durch die der Autor seinen Erzähler führt - es geht von Basel, London über Trinidad bis nach Sils-Maria und verästelt sich am Ende in alle Windrichtungen -, sind eher dazu geeignet, den Leser zu verwirren als zu verführen. Eine weitere Irritation entsteht durch die Theoriebefrachtung: Ab und zu hat man den Eindruck, die Figuren wären bloße Thesenträger, die wie aufgezogene Puppen auf der Spielbühne nach Programm-Musik tanzen. Die Konturen der einzelnen Spieler werden zuwenig deutlich, und die einzelnen Stimmen unterscheiden sich kaum voneinander. Das schadet dem großen, ernsthaften, an vielen Stellen zwar überzeugenden, aber doch auch etwas uferlosen Romanprojekt über ein wichtiges Thema.

PIA REINACHER

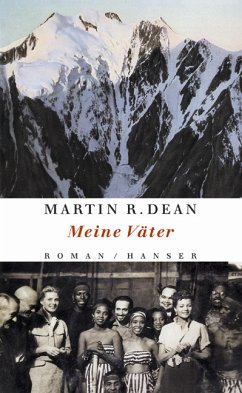

Martin R. Dean: "Meine Väter". Roman. Hanser Verlag, München 2003. 400 S., geb., 21,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Nicht völlig überzeugen konnte Pia Reinacher der neue Roman von Martin R. Dean, der sich in einer erzählerischen Großunternehmung der Suche nach dem leiblichen Vater widmet. Vatersuche und Vatermord, Identitätsbeschädigung und -konstruktion lauten laut Reinacher die bestimmenden Themen des Buches, die der Autor als deutlich markierte Erzählfäden von Anfang an auslegt. Das hat zum Vorteil, merkt die Rezensentin an, dass sich die Erzählfäden nicht zu Stolperfallen für die verwirrten Leser auswachsen, die sich in dem Wust von Geschichten und Untergeschichten, aufgearbeiteter Theorie und einer Vielzahl von Schauplätzen zurechtfinden müssen. Gerade die - alle in Frage kommenden Disziplinen abdeckende - Theoriebefrachtung lässt die Figuren in Reinachers Augen streckenweise wie reine Thesenträger aussehen. Dennoch gefällt ihr der Roman in der Ernsthaftigkeit seines Anliegens. Er bedürfte ihres Erachtens allerdings einer straffenden Struktur.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Martin R. Dean lässt die Söhne zu Wort kommen

„Sie sind also der Mann aus der Schweiz, der seinen karibischen Vater sucht”, lesen wir auf dem Umschlag des neuen Romans. Es steht direkt neben dem farbig gedruckten Bild des Autors, dessen Teint etwas dunkler als die schweizerische Norm ausgefallen ist und der uns freundlich, aber auch ein wenig misstrauisch anblickt, während er die zusammengefaltete Zürcher in der Hand hält. Eine Kurzbiographie unterrichtet darüber, dass Martin R. Dean 1955 in Menziken/Aargau als Sohn eines aus Trinidad stammenden Arztes (indischer Abstammung) und einer Schweizerin geboren wurde und in Basel lebt. Ist er also der Mann aus der Schweiz, der seinen karibischen Vater sucht?

Die Frage wird freilich gar nicht an ihn gerichtet, sie ist ein Zitat aus dem Roman, wo sie der Hochkommissar von Trinidad in London dem (fiktionalen!) Ich-Erzähler Robert stellt, Sohn eines aus Trinidad stammenden Arztes indischer Abstammung und einer Schweizerin, der sich nun endlich nach dem Tod des Stiefvaters auf die Suche nach seinem leiblichen Vater macht. Mit diesem Journalisten und späteren britischen R.A.F-Piloten war seine Mutter in Trinidad verheiratet gewesen, ehe sie sich von ihm scheiden ließ, den Arzt heiratete und mit ihm und dem kleinen Robert fortan in der Schweiz lebte. Die auffälligen Gemeinsamkeiten zwischen dem Autor Martin R. Dean und dem Ich- Erzähler Robert können nicht Zufall sein, denkt der Leser, und vermutet, dass sich hinter dem nie ausgeschriebenen „R.” im Vornamen des Autors vielleicht auch noch „Robert” verstecken könnte.

Dieser Robert – er ist mit einer Schweizerin verheiratet und hat ein Töchterchen – findet also seinen leiblichen Vater in einem Londoner Asyl, durch einen Schlaganfall sprachlos und halbseitig gelähmt. Um etwas über ihn und seine eigene Kindheit zu erfahren, führt er ihn auf Spurensuche an die Orte seines vergangenen Lebens. Mit ihm und seiner Pflegerin reist er zunächst in die Schweiz, dann mit ihm allein nach Trinidad, wo der Vater schließlich stirbt.

Robert findet für seine Vaterlosigkeit ein prägnantes Bild: es ist ein Phantomschmerz, der Schmerz in einem Glied, das amputiert worden ist. „Damit kein Missverständnis aufkommt: Martin R. Dean hat hier keine Autobiographie geschrieben”, versichert Jochen Schimmang in einer Kritik des Buches („ein Abenteuerroman aus dem Echoraum des Kolonialismus”). Lockt der Text auf dem Umschlag uns in die falsche Richtung? Fast scheint es so, denn auch der Klappentext verspricht „eine Geschichte ganz aus der Gegenwart, in der die Völker und Hautfarben sich mischen.”

Sie mischen sich freilich nur sehr widerwillig, denn schon der Vater Roberts hat in England unter Rassismus zu leiden gehabt, und der Sohn bekennt aus seiner Schweizer Kindheit: „Mir aber rief man immer wieder hinter den Gartenzäunen ,Negerchen, Negerchen‘ zu”, und „zeitlebens habe ich den Ausländerdarsteller gegeben.” Spricht da nun nur Robert oder nicht auch Martin R.? Dass dieser Roman so vieles enthält, das nicht aus der Phantasie sondern aus der Erfahrung des Autors zu stammen scheint, ist ohne Zweifel eine seiner Stärken und verleiht ihm eine Würde, die man ihm als reiner Fiktion nicht leicht zugestehen könnte. Dass er trotzdem ein Roman sein will und wohl auch sein muss, ist vielleicht sein Geburtsfehler und der Preis für das Risiko des Themas.

Der Spiegel schweigt

Für Roberts Vatersuche drängt sich die Form der Ich-Erzählung sozusagen von selber auf. Sie hat auf der Erzählebene allerdings negative Konsequenzen: der Ich-Erzähler kennt das Ende seiner Suche, er kennt ihr Scheitern, aber auch die Lehre, die er daraus ziehen wird. Aus erzählstrategischen Gründen darf er jedoch nicht gleich verraten, ob und auf welche Weise diese oder jene mit großem Ernst unternommene Nachforschung schließlich (fast) ergebnislos verläuft. Oft findet er dafür eindrückliche, einfache Bilder: „Mich fröstelt. Es ist, wie wenn ich wieder in den Spiegel schauen würde – und darin ist nichts.” Auch der geduldige Leser wird dem Erzähler aber bald unterstellen, dass sein eigentliches Ziel, jedenfalls in der Phase der Niederschrift, nicht mehr die Vatersuche, sondern die Herstellung eines Romans gewesen ist.

Diese Problematik der Ich-Erzählerfigur schlägt sich in einer ganzen Reihe von ästhetischen Mängeln nieder, die sich alle auf dieselbe Weise begründen lassen. Da ist zunächst ein gewisser Überfluss an ziemlich nebensächlichen, alltäglichen oder grotesken Tatsachen. Hierzu gehören vor allem die ausgedehnten Dialoge, die in ihrer Trivialität und im Ton manchmal zwar herzzerreißend realistisch, in ihrer Masse aber doch ärgerlich wie Unkraut werden können.

Zum Beispiel anlässlich einer Autopanne, „als ein hünenhafter Schwarzer im blauverschmierten Overall auf uns zueilt. ,Wins!‘ ruft Basdeo zuckersüß. ,Wins, Darling, wir stecken fest. Dabei wollte ich den Jungen zu den Vorkarnevalsveranstaltungen mitnehmen. Aber meine alte Karre sträubt sich. ‘ ,Bas, du Nigger‘, ruft der Schwarze Winston, ,du kommst hierher, um mir die Zeit zu stehlen. Wie lange haben wir uns nicht gesehen?‘ ,Jahrhunderte, Mann‘, strahlt Bas ...” Ja, so werden in Trivialromanen Seiten geschunden.

Das ist wohl ganz nach dem grotesken Geschmack Roberts, der offenbar aus literarischen Rücksichten seinen Stil aufdonnert. Als er in Trinidad dem Schwager seines Stiefvaters begegnet, schreibt er: „Geht hin und reißt den Rachen des Kühlschranks auf, um daraus ein eisgezacktes Bier zu entnehmen.” In seiner gespielten Allwissenheit als Erzähler berichtet er noch peinlicher: „Budri Randeen zupfte mit den Fingerspitzen eine Bügelfalte hoch, zog kurz entschlossen Rotz durch die Nase und schwieg.”

Die Lücke spricht

Kein Zweifel, dieser Robert macht nicht nur sprachliche Kapriolen, er ist auch als Erzähler nicht konsistent. Vor allem schlägt die schon auf dem Umschlag suggerierte Kongruenz von Autor und Erzähler immer wieder durch. Aber wollte der Autor das überhaupt vermeiden? Kurz vor Erscheinen seines Romans hat er nun in einer besonderen öffentlichen Situation mit bewunderungswerter Luzidität über das Problem gehandelt, das ihn in seinem Roman beschäftigt, das Verhältnis von Vatersuche und Autorschaft: Am 22. September 2002 predigte er in der Offenen Kirche St. Elisabethen in Basel und ergänzte seine gedruckte Kurzbiographie dahingehend, dass er eben nicht nur „Sohn eines aus Trinidad stammenden Arztes” ist (der vor fünf Jahren starb), sondern tatsächlich einen von der Kurzbiographie verschwiegenen anderen, leiblichen Vater gehabt hat.

Deans Predigt beschäftigt sich mit dem mysteriösen Zusammenhang zwischen Vaterlosigkeit und Autorschaft. Der Vaterlose muss sich einen Ersatz vater bauen. Was hier in der Predigt über Jesus den Vaterlosen dargelegt wird, erscheint als Diskussion auf Seite 152 des Buchs: Gott wird bei Jesu Taufe sein Über-Zeuger, und er macht seinen lieben Sohn, an dem er Wohlgefallen hat, ebenfalls zum Überzeuger. Dean bezieht dies vorsichtig auf sich selbst: „Ob ich aber bei stabilen Vaterverhältnissen auch zum Schreiben gedrängt worden wäre, lässt sich nicht beantworten.” Es ist wichtig zu verstehen, dass „Meine Väter” einen Versuch darstellt, „die Vaterlücke so umzuarbeiten, dass sie sprechend wird.”

Man könnte das eine künstlerische Aufgabe nennen und zu Martin R. Deans Ehre sagen, dass er sie nicht gemeistert hat – die auffälligen ästhetischen Mängel des Buches sind ja gerade der Ausdruck eines prinzipiellen, existentiellen Mangels. Der Autor hat dieses Problem in seiner Predigt theoretisch in aller Klarheit benannt – in seinem Roman ging es aber nicht nur darum, sondern um das Experiment, selber der wortmächtige Über-Zeuger zu werden und dabei die eine humanistische Überzeugung zu vermitteln: Identität erbt man nicht.

„Ob man für oder gegen die väterliche Autorität zur eigenen Sprache kommt, ist nicht entscheidend.” Nicht nur dem Robert misslingt so seine Vatersuche, auch dem Autor misslingt sie darin, dass er den Schriftsteller als Selbstfinder schauspielerhaft „geben” muss, wie Robert „zeitlebens den Ausländerdarsteller gegeben” hat. Welch tiefe Selbstkenntnis, welch präzise Identitätskonstruktion!

Puristen sind davon überzeugt, dass ein Werk für sich allein stehen muss. Wer sich darin nicht ganz so sicher ist, würde sich wünschen, dass Martin R. Deans Predigt „Über Väter” dem Roman als Anhang beigefügt wird, denn die Predigt formuliert die Frage, auf welche der Roman in seiner Brüchigkeit und knirschenden Ironie eine Antwort versucht.

HANS-HERBERT

RÄKEL

MARTIN R. DEAN: Meine Väter. Carl Hanser Verlag, München 2003. 400 Seiten, 24,90 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

"Er ist einer meiner Lieblingsautoren. Seine Romane sind wundervoll." (Jan Kjaerstadt)