Liebe, Lug und Trug: ein homoerotischer Freundschaftsschwindel aus der Goethezeit.Der Schweizer Gelehrte Johannes von Müller, der als der größte Geschichtsschreiber der Goethezeit galt, wurde 1802/03 in Wien von seinem Schützling Fritz von Hartenberg um sein ganzes Vermögen betrogen. Der junge Mann fingierte Liebesbriefe eines ungarischen Grafen Batthyány und behauptete, mit Müller eine Liebesbeziehung eingehen zu wollen. Müllers Versuche über fast ein Jahr hinweg des Angebeteten habhaft zu werden, endeten mit einem Skandal und einer politischen Intrige, und Müller konnte nur knapp einen Sittlichkeitsprozess abwenden.In dieser als »Hartenberg-Affäre« bekannt gewordenen Geschichte um Hochstapelei und Liebe spiegeln sich anschaulich das Ringen um eine sexuelle Identität um 1800 und die changierenden Begriffe von »Betrug« und »Virtualität« an der Schwelle zur Moderne. Darüber hinaus sind die Briefe ein bewegendes Zeugnis dafür, dass gleichgeschlechtliche Liebe in der Goethezeit überzeitgebundene Vorurteile hinaus weitergedacht wurde.Müllers Liebesbriefe an den vermeintlichen Batthyány liegen nach über 200 Jahren erstmals kritisch ediert, durch umfangreiche Kommentare und Register erschlossen und mit einem ausführlichen Essay eingeleitet vor.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Brillant, gelehrt, "monumental" - kaum Lobesworte genug findet Rezensent Gustav Seibt für Andre Weibel, der auf 1100 Seiten in zwei Bänden und unter dem schönen Titel "Einen Spiegel hast gefunden, der in allem Dich reflectirt" die Briefe Johannes von Müllers an den Grafen Louis Batthyany Szent-Ivanyi herausgegeben hat. Der Kritiker liest hier nicht nur die wahrscheinlich wahnwitzigste Liebes- und Kriminalgeschichte der deutschen Klassik, sondern auch ein für die Goethe-Zeit erstaunlich offenes Bekenntnis homosexuellen Begehrens. Als "Hartenberg-Affäre" war die Geschichte bekannt geworden, informiert Seibt: Jener Hartenberg, von Müller großherzig als mittelloser Jüngling aufgenommen, hatte die Homosexualität seines Beschützers ausgenutzt, den Grafen Louis schlicht erfunden, sogenannte "Sockpuppets", also schriftliche Avatare und eine Parallelwirklichkeit ersonnen, um sich Liebe und Vertrauen, bald aber vor allem Geld von Müllers zu erschleichen. Wenn auch die fingierten Briefe vernichtet wurden, liest der Rezensent in den Briefen des berühmten Historikers, Universalgelehrten und Ministers von Müller eine solche Sehnsucht, Liebe und Zuneigung dass er ganz ergriffen zurückbleibt. In diesem herausragenden Buch erfährt der Kritiker darüber hinaus, dass Müller nach Bekanntwerden der Affäre als "oft verspottetes Gehirntier" mittellos und einsam zurückblieb. Eine hinreißende Quellenedition, schwärmt Seibt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Johannes von Müllers Briefe an einen hochstaplerischen Geliebten

erzählen ebenso rührend wie ergreifend die wohl irrwitzigste

Liebes- und Kriminalgeschichte aus der Zeit der deutschen Klassik

VON GUSTAV SEIBT

Am 13. Dezember 1802 schrieb der berühmte Gelehrte und Universalhistoriker Johannes von Müller an einen ungarischen Grafen, er hoffe, schon bald „an Deine Brust mich zu werfen u. den Athem Deines Mundes in mich zu saugen, oder stumm vor Dir zu sitzen u. an Deinen Augen mich zu laben, dann wüthend aufspringen Dich durchzuküssen von oben bis unten, von vorn u. hinten; etliche Hembde werden Dir gewiß zerrissen“. Beruhigend setzte er hinzu: „Allein ich habe über 100.“ Daran sind zwei Dinge bemerkenswert: zunächst die für damalige Verhältnisse ungewohnte Offenheit beim Aussprechen homosexuellen Begehrens, zweitens aber der Umstand, dass es den Adressaten, einen angeblichen „Louis Batthyány Szent-Iványi“, gar nicht gab.

Mit diesen beiden Feststellungen ist die mutmaßlich irrwitzigste Liebes- und Kriminalgeschichte aus der Zeit der deutschen Klassik so nüchtern wie möglich umschrieben. Und nüchtern sollte man hier bleiben, zu verrückt, zu traurig, zu unglaublich ist der Fall, den erst jetzt eine monumentale, philologisch fast schon überinstrumentierte, nicht immer leicht zu lesende, am Ende aber maßlos interessante Quellenedition in allen Details zu überschauen erlaubt.

In den Umrissen bekannt war die Geschichte schon lange, spätestens seit 1928, als der zweite Band von Karl Henkings Johannes-von-Müller-Biografie sie auf vierzig Seiten dargestellt hatte. Dass es deutlich genauer geht, zeigt nun André Weibels Werk mit seinen 1100 gelehrten Seiten.

Johannes von Müller (1752-1809) war der berühmteste Historiker der Goethe-Zeit, damals eine europäische Zelebrität, der Zugang zu Friedrich dem Großen, Napoleon, zu den Monarchen Österreichs und Preußens hatte, als Bibliothekar beim Mainzer Kurfürsten und beim Kaiser in Wien, später als Prinzenerzieher und Hofhistoriker in Berlin, als Minister im napoleonischen Königreich Westphalen eine ungeheuerliche Gelehrsamkeit anhäufte, die sich in 150 000 Seiten Exzerpten niederschlug und zwei Hauptwerke hervorbrachte: Eine Geschichte der Schweiz (damals ein Modethema, wie wir aus dem Tell-Drama des Müller-Lesers Schiller wissen) und eine erst aus dem Nachlass edierte Universalgeschichte, die sich nicht neben Herders Entwürfen verstecken muss. Goethe hat sie gründlich studiert.

Es versteht sich, dass Müller, in dessen Nachlass sich 30 000 Briefe, darunter von Korrespondenz-Partnern wie Voltaire und Goethe finden, auch ein Freund eben jenes Herder war, mit dem ihn eine sentimentalisch-heroische Stillage verband, die die deutsche Historiografie bis ins 20. Jahrhundert geprägt hat. Müllers Vorbilder waren Thukydides, Tacitus und Edward Gibbon, er war nicht nur ein Gelehrter, sondern auch ein Prosakünstler. Im 20. Jahrhundert haben noch Hofmannsthal und Arno Schmidt für diesen Geschichtsepiker geworben, und in der Schweiz ist er bis heute ein Nationalheros, der dem Land seine Gründungsmythen formulierte.

Dass Johannes von Müller nicht Frauen, sondern Männer liebte, wurde ebenfalls zu seinen Lebzeiten schon bekannt, denn er machte aus seiner damals strafrechtlich sanktionierten Neigung so wenig Hehl wie möglich. 1802 erschien eine bearbeitete Form seiner platonisch-homoerotischen Briefe an den Jugendfreund Karl Viktor von Bonstetten und wurde ein gefeierter Bucherfolg. Es veränderte sich also bei der antikisch gebildeten deutschsprachigen Literatenschicht etwas in den Einstellungen zu dem, was man „griechische Liebe“ nannte. 1805 publizierte Goethe ein Winckelmann-Buch, das nicht nur offenherzige Briefe des Helden an einen Freund enthielt, sondern auch eine kühne Verteidigung mann-männlicher Lebensfreundschaften.

Zwischen diesen literarischen Ereignissen, Müllers „Briefen eines jungen Gelehrten an seinen Freund“ und Goethes „Winckelmann und sein Jahrhundert“, liegt 1802/3 der Kriminalfall, der Müller ruinierte. Die Geschichte geht, etwas vereinfacht, so: Müller hatte als Wiener Hofbibliothekar seit 1795 einen jugendlichen Schutzbefohlenen, den 1780 geborenen, vaterlosen, materiell schlecht gestellten Kleinadligen Friedrich „Fritz“ von Hartenberg, der aus seiner Schaffhausener Heimat stammte und um dessen Erziehung Müller sich kümmern sollte; das tat er, unter anderem durch großzügige finanzielle Unterstützung. Doch Hartenberg, der ein nach allen Zeugnissen überwältigend gut aussehender, diabolisch verführerischer Nichtsnutz war, gedachte nicht, eine reguläre Ausbildung zu absolvieren; stattdessen nahm er seinen nachsichtigen Mentor, den er offenbar bald verführte, systematisch aus. Seit dem Frühsommer 1802 spiegelte er ihm vor, er sei Freund und schon bald Erbe eines reichen, vereinsamten ungarischen Grafen namens Louis Batthyány Szent-Iványi, dem unehelichen Sohn einer Gräfin von Falkenstein, die wiederum eine illegitime Nachfahrin der Kaiserin Maria Theresia sei.

Und dieser glanzvoll schöne und reiche Mensch, von dem Fritz sogleich ein kleines Porträt herbeizauberte, das dunkle Augen mit rehsanftem Blickfeuer gezeigt haben soll, ersehne nichts dringlicher, als eine Lebensfreundschaft mit dem schwärmerisch verehrten Johannes von Müller einzugehen und dabei auch alles an Geld und Vermögen mit ihm zu teilen. Wie Fritz es schaffte, Müller von diesem Konstrukt zu überzeugen, wissen wir nicht genau, denn die gefälschten Briefe, die er dafür nicht nur aus der Feder des angeblichen Louis, sondern auch von dessen Leibkammerdiener und der geheimnisvollen Mutter, fabrizierte, hat der Betrogene später vernichtet.

Der Betrug war insofern genial und verbrechenstechnisch hochinteressant, weil Fritz von Hartenberg nicht selbst als Hochstapler mit neuer Identität auftrat, sondern schriftliche Avatare, André Weibel spricht von „Sockpuppets“, entwickelte, die eine komplette Parallelwirklichkeit vortäuschten, mit mehreren Akteuren, was den „effet de réel“ erheblich steigerte. Das ist in Zeiten weit vor den erfundenen Internet-Identitäten heutiger Tage ein bemerkenswerter Einfall; er funktionierte ein Dreivierteljahr über Erwarten gut.

Bei Müller wurde ein Knopf der Sehnsucht gedrückt, der nun weit über Hundert fast durchweg viele Druckseiten lange Briefe hervorrief, an jenen „Louis“, auf den der vereinsamte, alternde kleine Mann alles an Liebesenergie warf, was er bisher nie hatte ausleben können. Denn der Jugendfreund Bonstetten war kein Liebhaber gewesen, nur ein Freund, der jede Berührung verabscheute.

Im Übrigen aber resümierte Müller sein Liebesleben in einem der ersten Briefe an „Louis“ so: „Ich hatte Bekannte, die sich ihrer (meiner Leidenschaft) für die Niedrigkeit ihres Vorteils bedienten und die mich in tausend Verlegenheiten brachten. Andererseits gelangen mir die größten Anstrengungen wider die Leidenschaft nie, und ich erkenne, dass sie mir nützlich war. Ohne sie hätte ich mich mit zwanzig Jahren in einer obskuren Schweizer Stadt verheiratet; niemals hätten sich meine Fähigkeiten entwickelt; jetzt kann ich ein Werk schaffen, das vielleicht die Bildung und das Vergnügen von fünfzehn Jh sein wird. Ich bin ich, und ich weiß, was Louis wert ist. Es war mein brennender Wunsch, einen Freund zu finden, der in sich vereint, was mir nötig ist. In Deinem ersten Brief spürte ich, dass Dein Herz von meinem in Flammen gesetzt worden ist. Ich sagte mir: wäre es möglich, dass er es ist, um den ich den Himmel angefleht habe!“

Aus der „Leidenschaft“ – der homosexuellen Neigung, die Müller bisher so ausgelebt hatte, wie es in Alteuropa eben gerade noch möglich war, mit Domestiken, Soldaten und bei Gelegenheitsbegegnungen – sollte nun erstmals eine umfassende Lebens- und Seelenpartnerschaft werden. Dem Ausmalen dieses kommenden Glücks, einer rauschhaften Utopie humanistisch-arkadisch-heroischer Männerfreundschaft, auszuleben auf Reisen an klassische Stätten, in Landvillen und bei gemeinsamer Lektüre der großen Schriftsteller, unter stetigem Austausch von Umarmungen und hingebungsvollen Zärtlichkeiten, in Erinnerung an alle großen Freundespaare der Weltgeschichte, von Achill und Patroklos, David und Jonathan, Scipio und Laelius bis zu Montaigne und Etienne de la Boétie, gilt der Wortstrom, den André Weibel jetzt ediert hat.

Das ist überwältigend, auch in seiner Sprachgewalt, aber zugleich grauenhaft in der fiebrigen Erhitztheit von selbsterzeugter Wunscherfüllung, denn der Leser weiß ja schon, dass Müllers Sehnsuchtsabhandlungen kein anderes Gegenüber haben als einen offenbar psychologisch grenzenlos geschickten Betrüger, der diese Flamme monatelang nährt. Der eigentliche Zweck des Betrugs ist es, Müller um sein beträchtliches Vermögen (darunter auch Gelder eines Bekannten, die er verwaltete) zu bringen, denn jener „Louis“ verlangt immer öfter Vorschüsse auf das zu erwartende Erbe, die dem Mittelsmann Fritz auszuhändigen seien. „Heiratsschwindel verbunden mit Vorschussbetrug“, so wäre nach Weibel das Vergehen kalt zusammenzufassen.

Die kriminalistische Seite der Geschichte ist romanhaft und fast surreal: Sehnsüchtig erwartete Treffen Müllers mit „Louis“ scheitern an Unfällen, Familienstreitigkeiten, Scheintoden, der arme Müller wird nach Prag und nach Ungarn gelockt, nur um leere Hotelzimmer vorzufinden und weiter Geld zu verlieren, am Ende entsteht sogar der Verdacht, er solle, bevor der Betrug endgültig auffliegt, in einem dunklen Schlosspark erdolcht werden. Man könnte an einen schwarzen Jean-Paul-Roman denken, wenn Jean Paul imstande gewesen wäre, schwarze Romane zu schreiben.

Am Ende geschieht das Unvermeidliche, das Lügengebäude stürzt krachend zusammen, Müller bleibt auf Schulden von mehr als sechs Jahresgehältern Goethes sitzen (ca. 12 000 Gulden); seine Träume sind nicht nur zerplatzt, er muss den Missbrauch seiner Seele erkennen und hat nun ein graues Leben der Arbeit vor sich, um die Schulden abzutragen. Ein Sittlichkeitsprozess kann knapp vermieden werden, Fritz wird nur milde bestraft, Müller aber ist diskreditiert; schon wenige Jahre später beginnt sich die preußische Kriegspartei über ihn als franzosenfreundlichen Griechling lustig zu machen – der aufkeimende Nationalismus der napoleonischen Zeit brachte nicht nur den modernen Antisemitismus hervor, sondern auch die moderne Homophobie.

Eine unglaublich aus Sehnsucht und Schrecken gemischte Geschichte von einem „Betrogenen“ im Thomas-Mannschen Sinn, die schleunigst in eine leserfreundlichere Form gebracht werden sollte: Der grenzenlos gelehrte Herausgeber Weibel sollte eine Anthologie mit erklärenden Zwischentexten als Chronik des Falles und als Lesebuch der bewegendsten Briefe erstellen, die dem Leser das Springen zwischen zwei Bänden erspart. Vorerst liegt dieser Doppelziegelstein aus Text, Kommentar und Wissenschaft vor, der etwas wie eine späte Wiedergutmachung ist: Im 21. Jahrhundert wird der zarte Johannes von Müller, das oft verspottete „Gehirntier“ (Arno Schmidt), das „hässlich wie die Nacht“ (Golo Mann) gewesen sei, zu einem Helden des wahren Gefühls, das vielleicht gar nicht so überraschend von einem Betrug entbunden wurde.

Fritz von Hartenberg setzte seine Verbrecherkarriere bald fort. Doch in der napoleonischen Armee ließ er sich etwas zuschulden kommen, was keine Armee dulden kann: Kameradendiebstahl. Daraufhin wurde er zu elf Jahren Festungshaft verurteilt. Gebrochen kehrte er zurück nach Schaffhausen, wo er in einem Armenspital 1822 starb. Noch das Sterberegister nennt ihn „einen bildschönen Mann“. Aber ein Bild von ihm hat sich nicht erhalten, ebenso wenig das fingierte Porträt von „Louis Batthyány Szent-Iványi“.

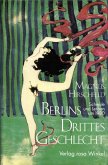

Johannes von Müller : „Einen Spiegel hast gefunden, der in allem Dich reflectirt.“ Briefe an Graf Louis Batthyány Szent-Iványi 1802-1803. Herausgegeben und kommentiert von André Weibel. Wallstein Verlag, Göttingen 2014. 2 Bände, zusammen 1098 Seiten, 59 Euro.

Der vereinsamte Mann

warf all seine Liebesglut auf

den falschen Grafen

In ihrer fiebrigen Hitze sind

Müllers Briefe eine schmerzhaft

überwältigende Lektüre

Das an der Nase herumgeführte

Opfer der Sehnsucht war am Ende

um seinen Ruf gebracht

Johannes von Müller (1752-1809).

Foto: Gleimhaus Halberstadt,

Museum der deutschen Aufklärung

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

»die mutmaßlich irrwitzigste Liebes- und Kriminalgeschichte aus der Zeit der deutschen Klassik« (Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung, 08.08.2014) »Eine einzigartige Lektüre« (Rita Nagy, Spiegelungen, 2017/2)