Vierzehn Opernregisseure im Gespräch mit Barbara Beyer

"Orpheus wird von den Mänaden zerrissen, und die einzelnen Glieder schwimmen im Fluß, und jedes Teil singt weiter. Der Gesang ist nicht zu Ende, aber er ist ein anderer geworden." Wundersam bildhaft hat Heiner Müller die Situation des Musiktheaters wie die Aufgabe des Regisseurs umschrieben: ein womöglich ehedem Ganzes aus dessen disparaten Teilen wieder zum Leben zu erwecken.

Der Weg dorthin kann weitertreibende Dekonstruktion heißen, nicht Synthese. Alexander Kluges Definition von Oper als "Kraftwerk der Gefühle" kann auf die falsche Fährte locken, die Illusion erwecken, es ginge da um elementare emotionale Energien, den gradlinigen Affekt-Ausdruck. Dem steht ein früherer Filmtitel Kluges entgegen, "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos". Solche Verunsicherung spielt in jeder Begegnung mit Oper mit. Die Gattung gibt es seit vier Jahrhunderten, die Sujets weisen ins Mythendunkel zurück, das Gros der Werke reicht vom achtzehnten bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert - und die verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen haben sich in Produktion wie Rezeption niedergeschlagen. Kaum ein Genre ist so historisch wie aktuell zugleich: Man gerät nicht nur ins Kraftwerk der Gefühle, sondern ins Kräftevieleck der Impulse.

Die Frage "Warum Oper" heißt also: Was ist das, wie funktioniert es, und vor allem: Wie läßt es sich heute vermitteln? Denn daß man der Historizität nicht entrinnt, ja sie sich beschleunigt, erfährt jeder, der sich mit Oper befaßt. "Schöne Stimmen", Vorbild-Aufführungen, Referenzaufnahmen, Modellinszenierungen sind geschichtlichem Wandel unterworfen. Deshalb gehört es zu den erheblichen Vorzügen der Gespräche Barbara Beyers mit höchst unterschiedlichen Regisseuren, daß selbst die jüngere Vergangenheit kaum eine Rolle spielt.

Die gegenwärtigen Verlockungen, Schwierigkeiten, Widersprüche, Engpässe und kreativen Unmöglichkeiten stehen im Vordergrund. Das intensitätsfördernde hic et nunc hat auch mit der Herausgeberin zu tun: Barbara Beyer ist selbst innovative Musiktheaterregisseurin, diskutiert also auch in eigener Sache; als Stichwortgeberin und Schleusenöffnerin versteht sie sich nicht. Es geht weniger um Frage und Antwort, mehr um diskursive Interaktion, und - in Abwandlung von Hanns Eislers Filmmusiktitel "Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben" - um vierzehn Arten, das Musiktheater zu reflektieren. Nimmt man Jossi Wieler und Sergio Morabito als duale Einheit, so werden in der Tat vierzehn Regieprofile, so divergent wie zerklüftet, sichtbar. Aus nicht wenigen Äußerungen spricht eine Art credo quia absurdum: der oft tiefe Zweifel an der Kommunizierbarkeit dessen, was den Wahrheitsgehalt von Oper heute ausmachen könnte - und das bisweilen trotzige Beharren, daß gleichwohl Botschaft wie Transport noch möglich seien.

So könnte denn auch der Satz des Komponisten und Dirigenten Hans Zender, wahrlich kein Bilderstürmer und "Werktreue"-Verächter, als geheimes Motto dienen: "Kunstwerke haben keine stabile Identität." Analog zu den weit auseinander liegenden Geburtsdaten (1941 bis 1970) sind entsprechend die Perspektiven gefächert: drei Jahrzehnte Musiktheater, zwei Regie-Generationen. Da wundert es kaum, daß Sebastian Baumgarten auf Distanz zu großen Vorbildern wie Ruth Berghaus oder Peter Konwitschny geht: Weder deren Zeichen-Abstraktion noch dessen politisch-soziopsychologische Differenzierung scheinen ihm den heutigen Rezeptionsbedingungen angemessen. An die Stelle der Prozesse seien die Schlaglichter getreten, deren Codes die Jüngeren spontan zu dechiffrieren wüßten.

Baumgarten operiert widersprüchlich, verweist auf Heiner Müllers Forderung, die Werke erst einmal zu verrätseln, unzugänglich zu machen, um sie der Vernutzung zu entziehen - und plädiert gleichzeitig dafür, daß die "Wahrheit" nur an der Oberfläche existiere. Deshalb sieht er auch entschieden Sinn darin, selbst "Klassiker" zu fragmentieren, weniger auf Konzepte zu setzen, mehr auf die Unmittelbarkeit der Musik, durch scheinbar respektlose Eingriffe sie als movens zum Sprechen zu bringen. Daß ihn der Film immer mehr anzieht, versteht sich.

So obligat den Exponenten des Regietheaters vorgehalten wird, sie gingen allzu freizügig mit der Musik um, schändeten sie gar, so evident ist das Gegenteil. In der Mehrzahl sind sie skeptisch gegenüber Libretto, Text, Handlung, Regieanweisungen, sondern verlassen sich viel mehr auf Notentext und intensiven Höreindruck. Ebendies bringe die Wahrheit hinter dem historischen Theatergerüst hervor. Überdies: "Das Werk ist klüger als sein Autor"; sich auf dessen statements zu verlassen kann in die Irre führen. Bewegend in diesem Kontext ist Konwitschnys anarchistisch getönte Liebeserklärung: "Ich empfinde die Darsteller als meine Geschwister, wir hecken etwas gemeinsam gegen die Eltern aus, die alles besser wußten und uns mit Verboten terrorisierten, so daß unser Ich nicht wachsen konnte."

Spannend nicht zuletzt ist das Widerspiel zwischen noch oder schon wieder politisch intendiertem und psychoanalytisch ergründendem Theater. Gerade Christof Nel schildert eindringlich den Wandel vom gesellschaftlich hebelnden Ansatz zur spezifischen Frauen-Introspektion bei Sieglinde, Brünnhilde oder Salome. Den Spagat zwischen sozialkritischer Dekuvrierung und kompositorischer Legitimation leistet spannend Calixto Bieito, schildert er die Todeskeime im Umfeld von Violetta wie Carmen - und beharrt er auf dem Collage-Charakter der "Maskenball"-Musik, Offenbach und Wagner ineinander verschneidend.

Und wenn Karoline Gruber von der "Renaissance der Gefühle", ja sogar fast aristotelisch von Katharsis spricht, dann ist dies zuallerletzt als Rückzug auf historisch hohe Werte zu verstehen, eher kantianisch als heuristische Fiktion: Begriffe werden ins Spiel gebracht in der Hoffnung, sie könnten im langwierigen aktuellen Produktions- und Rezeptionsprozeß signifikant werden. Um so mehr reizt sie das Improvisieren.

Aufregend in der Tat sind diese Gespräche, in denen es darum geht, die vierhundertjährige Gattung fürs einundzwanzigste Jahrhundert verständlich zu machen. Der Ernst ist groß, traditionell autoritätshöriges name dropping gibt es nicht, Skepsis und Entschiedenheit bestimmen gleichermaßen den oft verschlungenen Diskurs.

GERHARD R. KOCH

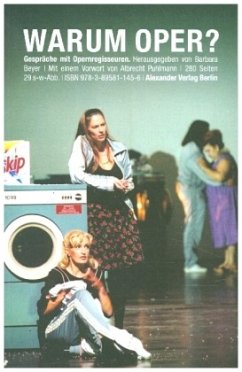

Barbara Beyer (Hrsg.): "Warum Oper?" Gespräche mit Opernregisseuren. Alexander Verlag, Berlin 2006. 280 S., zahlr. Abb., br., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Marianne Zelger-Vogt begrüßt diesen Band, für den Barbara Beyer Gespräche mit Opernregisseuren über den "kreativen Umgang mit dem Medium Oper" geführt hat. Die Autorin, selbst Regisseurin, hat sich mit 15 Kollegen unterhalten, die vor allem aus Deutschland und Österreich stammen und als Meister der Zunft gelten. Nur drei Künstler kommen aus dem Ausland und nur eine Frau ist vertreten, betont die Rezensentin. Grundsätzlich sind sie sich alle über die Bedeutung der Oper als "Kraftwerk der Gefühle" einig. Zum Thema Aktualisierung alter Werke bemerkt die Rezensentin, dass die Künstler "auffallend häufig" für mehr Spielraum in den Opern-Inszenierungen plädieren, wie es auch beim Theater der Fall sei. Die Behandlung der Videotechnik und die Biografien hätte sich Zelger-Vogt "ausführlicher gewünscht". Sie bedauert zudem, dass Beyer sich zu viel in die Gespräche einmischt und ihre Gesprächspartner nicht genug in den Bahnen der Diskussion hält.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH