Zwanzig Jahre nach seinem Tod und vor seinem 90. Geburtstag am 6. Mai 2005 gilt Orson Welles als einer der wenigen Universalkünstler des Kinos, als eine zentrale Figur des 20. Jahrhunderts und Persönlichkeit der Zeitgeschichte. In seiner Biographie zeigt Bert Rebhandl jedoch auch einen anderen Orson Welles, einen, dessen Karriere zu einer endlosen Irrfahrt wurde zwischen den Medien und Kulturen, zwischen der alten und der neuen Welt, einen, der nie mehr an seine anfänglichen Erfolge anzuschließen vermochte. So hochproduktiv Orson Welles war, so verführerisch er in den Begegnungen mit den Schönen und Mächtigen, von Rita Hayworth bis Romy Schneider und Palmiro Togliatti, auftrat, zahllos sind die vergebenen Projekte, deren Spuren sich tief eingeprägt haben.

F.A.Z.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

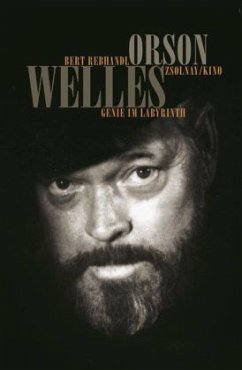

Vom eigenen Genie stets überzeugt: Bert Rebhandls exzellentes Orson Welles-Buch

Mit „Citizen Kane” gelang Orson Welles 1941 ein Film, der sich von der damals gültigen Hollywood-Ästhetik sowohl in narrativer wie in visueller Hinsicht höchst innovativ abhob. Der besondere Rang, den dieses Meisterwerk in der Geschichte des Kinos einnimmt, beruht, wie François Truffaut bemerkt hat, allerdings auch darauf, dass nie zuvor und nie mehr danach ein Debütwerk gedreht worden ist, dessen Regisseur aufgrund seiner bisherigen Aktivitäten bereits eine nationale Zelebrität war.

Der junge Welles wurde vom Ruhm geradezu verfolgt; seine feste Überzeugung, ein Genie zu sein, bestätigte ihm die Umwelt in fast penetranter Permanenz. Als Sohn vermögender Eltern in Chicago geboren, wurde er bereits 1926 durch einen emphatischen Artikel des Madison Journal gewürdigt: „Cartoonist, Actor, Poet - and only 10.” Mit 16 spielte er in Dublin Theater. Die erste, undankbare Rolle, die er in einer Adaptation von Lion Feuchtwangers „Jud Süß” übernahm, gestaltete er so überzeugend, dass sogar die ferne amerikanische Kritik ins Schwärmen geriet. Wenige Jahre später leitete er mit John Houseman das New Yorker „Mercury Theatre”; zu den Aufsehen erregenden Inszenierungen gehörte ein „Voodoo-Macbeth” mit afro-hispanischen Darstellern. Im Frühling 1938, sechs Monate bevor er mit seiner Radioversion von „The War of the Worlds” eine Massenhysterie auslöst, hatte Welles es auf das Cover des Time Magazines geschafft. Die Schlagzeile resümierte in zwei Wörtern seine bisherige Existenz: „Marvelous Boy.”

Dass über Welles - wie über viele große auteurs der Vergangenheit - seit Jahren im Buchhandel kaum etwas verfügbar war, stellt dem Cinephilen-Standort Deutschland kein gutes Zeugnis aus. Um so begrüßenswerter ist die Untersuchung, die Bert Rebhandl dem „Genie im Labyrinth” gewidmet hat. Der Autor verfolgt einen dreifachen Ansatz. Neben der kulturkritischen Frage, „wie eine künstlerische Subjektivität sich in medialen Zusammenhängen behaupten kann, deren Produktionszwänge häufig übermächtig sind”, erscheint die für Welles typische „Passage durch verschiedene (überwiegend technische) Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts” als medienhistorisch bedeutsam. Am wichtigsten ist jedoch die „autobiographische Spur”: In fast jedem Werk des Regisseurs entdeckt Rebhandl „eine Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte und einer ihm eigenen multiplen Persönlichkeit”. Das Porträt, das auf diese Weise entsteht, ist weniger konventionelle Biographie als sensibles Psychogramm.

Warum tat Welles sich in Hollywood so schwer? Empfangen worden war er mit offenen Armen, aber die Euphorie sollte auf beiden Seiten nicht lange anhalten. In der arbeitsteiligen Organisation des Studiosystems wurden fleißige Angestellte geschätzt, keine Universalkünstler, die mit herrischem Gestus alle Aufgaben an sich zogen. Außerdem neigte der „Große Orsino” - wie er sich bei seinen Auftritten als Zauberkünstler später gerne bezeichnete - in fataler Weise dazu, sich zu verzetteln; schon dem Wunderkind hatte ein Psychiater „eine profunde Dissoziation von Ideen” diagnostiziert.

Keines der drei Projekte, in die Welles sich nach „Citizen Kane” parallel stürzte, fand zu einem Abschluss, der seinen Erwartungen entsprochen hätte. Am gravierendsten war das Scheitern von „The Magnificent Ambersons”, der episch angelegten Verfilmung eines Romans, der den Niedergang einer großbürgerlichen amerikanischen Familie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts schildert. Die ursprüngliche Fassung mit einer Länge von 131 Minuten wurde von RKO auf 88 Minuten gekürzt. Welles weilte zu diesem Zeitpunkt in Rio, wo er an dem halb dokumentarisch angelegten Episodenfilm „Its All True” arbeitete. Er schickte aufgeregte Telegramme, bemühte sich aber nicht mit letzter Konsequenz, die Verstümmelung zu verhindern. Im Anschluss an den amerikanischen Filmwissenschaftler Robert L. Carringer vertritt Rebhandl die Ansicht, dass der Regisseur durch seine überstürzte Abreise in den Süden ein Werk, das ihm zu nahe ging, gezielt verstieß. In der familiären Situation des jungen Erben George Amberson fand er das problematische Verhältnis, das er zu seinen Eltern besessen hatte, zu deutlich gespiegelt, als dass seine künstlerischen Ambitionen davon unberührt hätten bleiben können. So war es nicht nur Megalomanie, sondern wohl auch private Verwundbarkeit, die Welles Karriere, kaum dass sie begonnen hatte, in eine Krise steuerte, von der sie sich nie mehr erholte.

Bert Rebhandl betont, dass es sich bei seinem Buch um „keine Forschungsarbeit” handelt, da es „nicht auf Ausgrabungen in den Archiven, sondern auf dem Material, das von und über Orson Welles zugänglich ist”, beruht. Das ist sehr tief gestapelt. Zu wünschen wäre eher ein großzügiger bemessener Umfang gewesen. Für die Kürze entschädigt wird der Leser allerdings durch Momente hoher stilistischer und gedanklicher Verdichtung. Die melodramatische Geschichte vom Tod seiner Mutter etwa, die der alte Welles der französischen Vogue anvertraut hat, bezeichnet der Autor treffend als einen Papier gewordenen Film noir, als eine „Größenphantasie in Low Budget”. Über die Kunst der pointierten Formulierung verfügt Rebhandl mit einer Sicherheit wie nicht viele seiner Kollegen in der deutschsprachigen Filmpublizistik.

CHRISTOPH HAAS

BERT REBHANDL: Orson Welles. Genie im Labyrinth. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005. 192 Seiten, 21,50 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Christoph Haas findet dieses Buch über Orson Welles von Bert Rebhandl "um so begrüßenswerter", weil über den genialen Regisseur in deutscher Sprache so gut wie nichts "verfügbar" ist, wie er beklagt. Neben medienhistorischen und kulturkritischen Fragen untersucht der Autor vor allem die "autobiografische Spur", die sich seiner Meinung nach in allen Werken Welles' niedergeschlagen hat, erklärt der Rezensent. Daraus ergibt sich "weniger eine konventionelle Biografie als ein sensibles Psychogramm", schwärmt der begeisterte Haas. Mit dem Hinweis, sein Buch sei keine "Forschungsarbeit", weil sie sich nicht auf Entdeckungen und Erschließung von neuen Quellen gründe, sondern das verfügbare filmische und dokumentarische Material auswerte, "stapelt" Rebhandl nach Meinung des eingenommenen Rezensenten viel zu "tief". Er findet die "Kürze" des Buches zwar mitunter etwas schade, sieht das aber durch zahlreiche Passagen von "hoher stilistischer und gedanklicher Verdichtung" wieder ausgeglichen. Am Ende streicht Haas noch die "Kunst der pointierten Formulierung" heraus, die der Autor als einer der wenigen deutschsprachigen Filmpublizisten glänzend beherrsche.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH