Kuczoks preisgekrönter Roman Dreckskerl erzählt von den dramatischen Wendungen der deutschen und polnischen Geschichte im 20. Jahrhundert, deren Gewalt sich im privaten Leben der Familie K. fortsetzt. Einziger Schauplatz ist das vom Vater des "alten K." erbaute Haus, irgendwo im rußgrauen schlesischen Bergbaugebiet. Es überstand die deutsche Besatzung, blieb von Bomben verschont, muß aber nach Kriegsende mit einem proletarischen Ehepaar geteilt werden.

Der Krieg geht in der nächsten Generation weiter ein Krieg der vergifteten Seelen. Der "alte K." züchtigt sein Kind, den Ich-Erzähler, mit der Peitsche. Ein gescheiterter Künstler, sieht er sich in der Umgebung von Bergleuten, in Schmutz, Gestank und Verwahrlosung, vom kommunistischen System aller Lebenschancen beraubt und tobt seine Frustration an dem Jungen, dem "Dreckskerl ", aus bis dieser zum Gegenschlag ausholt.

Kuczoks "Antibiographie", ein nachtschwarzer Familienroman, hat in Polen lebhafte Debatten hervorgerufen. Dabei ist seine Erzählweise von sozialkritischer Literatur äonenweit entfernt. Sein Blick ist kalt, sein Ton sarkastisch, dennoch glüht in diesem Buch ein Zorn. Er treibt die Sätze voran und schärft sie zu virtuosen Wortspielen, zu Ironie und Witz.

Der Krieg geht in der nächsten Generation weiter ein Krieg der vergifteten Seelen. Der "alte K." züchtigt sein Kind, den Ich-Erzähler, mit der Peitsche. Ein gescheiterter Künstler, sieht er sich in der Umgebung von Bergleuten, in Schmutz, Gestank und Verwahrlosung, vom kommunistischen System aller Lebenschancen beraubt und tobt seine Frustration an dem Jungen, dem "Dreckskerl ", aus bis dieser zum Gegenschlag ausholt.

Kuczoks "Antibiographie", ein nachtschwarzer Familienroman, hat in Polen lebhafte Debatten hervorgerufen. Dabei ist seine Erzählweise von sozialkritischer Literatur äonenweit entfernt. Sein Blick ist kalt, sein Ton sarkastisch, dennoch glüht in diesem Buch ein Zorn. Er treibt die Sätze voran und schärft sie zu virtuosen Wortspielen, zu Ironie und Witz.

Der „Dreckskerl” von Wojciech Kuczok: Eine Heimholung des Familienromans in die Hölle

Im oberschlesischen Bergbaurevier um Katowice durchziehen Stollen die Erde, wird auf unsicherem Grund gebaut, können unscheinbare Risse in den Wänden Vorboten von Einstürzen sein. Irgendwo hier, in Sichtweite der Zechen und Hütten, steht das Haus der Familie K., von der Wojciech Kuczok, der 1972 in dieser Landschaft, in Chorzów, geboren wurde, in seinem Buch „Dreckskerl” erzählt. Der Großvater des Helden hat es in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts selbst gebaut, zwischen zwei Kriegen. Er war ein Baumeister, den Albträume von Trümmerfeldern verfolgten. Und wer wäre geeigneter, diese Albträume wahr werden zu lassen, als der nächste, der kommende Krieg?

Aber dieser Krieg, dessen äußerer Anlass ganz in der Nähe, in Gleiwitz, inszeniert wurde, zerstört das Haus der Familie K. nicht. Es steht im erst jüngst zuvor, im nach dem Ersten Weltkrieg polnisch gewordenen Teil Oberschlesiens. Hier besetzen die Deutschen die Städte, als kehrten sie in ihre Heimat, ins alte Preußen zurück. Nur ein Gebäude sprengen sie: die Synagoge. Im Haus der Familie K. aber geht das Leben weiter, wenn auch karger als erträumt. Der Baumeister hatte es doppelstöckig errichtet, mit Blick auf Personal und künftigen Wohlstand. Aber nach dem Krieg war daran nicht mehr zu denken, das Parterre musste verkauft werden, die einst besseren Kreise wohnten nun Tür an Tür mit dem Proletariat.

Schmerzenswege der Peitsche

Der Krieg, die deutsche Besatzung, dann die Volksrepublik Polen, in der irgendwann, als der Held des Buches noch ein Kind ist, das Kriegsrecht ausgerufen wird – all das ist in diesem Buch vorhanden. Aber es bestimmt nicht die Gesetze, nach denen hier erzählt wird. Denn die Wucht, die Härte und der böse Witz dieses Familienromans gehen aus der Entschiedenheit hervor, mit der sein Autor die Zeitgeschichte auf Distanz hält. Das unterscheidet Wojciech Kuczoks Buch vom Gros der Familienromane, die im vergangenen Jahrzehnt in Deutschland erschienen sind.

Man findet in „Dreckskerl” keine einmontierten Dokumente, keine verheimlichte Kollaboration; keine kompromittierende Partei- oder Spitzelkarriere ist hier aufzudecken. Die offenen Arme der Geschichtsschreibung und ihres noch im Unheil wohlgemuten Realismus schlägt Kuczok aus, er sucht die Nähe zu den Unheilshäusern und geschlossenen Räumen der phantastischen Literatur, zu den nicht enden wollenden Torturen des Horrors. So gefriert in wenigen Sätzen die exklusiv zerstörte Synagoge zum Bild, geistert ein abgewiesener jüdischer Nachbar, der Beistand suchte, durch die Träume und den wahnhaften Roman eines wirren Onkels, nisten sich die Ruinenhöhlen aus den Vorkriegs-Albträumen des Baumeisters in sein Nachkriegsalter ein. Der Schrecken der Geschichte ist in diesem Buch nur Material, das es in den Schrecken der Familie einschmilzt. Dieser ist hier gleichursprünglich mit dem Krieg, ist diesem ebenbürtig. Er hat seine eigenen Schlachtfelder.

An entscheidender Stelle des Buches, das kein Roman sein will, sondern eine „Anti-Biographie”, tritt aus dem anonymen Erzähler, der in der dritten Person vom Leben der Familie K. in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit berichtet hat, der Ich-Erzähler heraus. Sein Vater, „der alte K.” ist noch im Krieg geboren, der Sohn aber ist ein Kind der Volksrepublik und ihrer martialischen Friedens-rhetorik. Nie hatte der Großvater seinen Sohn körperlich gezüchtigt, aber als dieser seinerseits zum Vater wird, zum „alten K.”, beginnt das Zeitalter der Peitsche. Die Friedenszeit ist Prügelzeit. Vom bürgerlichen Erbe blieb diesem Vater nur eine Ausbildung an der Kunstakademie, die nirgendwohin führte. Mit der Frage, warum sich die Kunstfertigkeit seiner Hände vom Pinsel gelöst hat und auf die Peitsche übergegangen ist, hält sich Kuczok indessen nicht lange auf. Das Räsonieren über die Zusammenhänge zwischen schwarzer Pädagogik, Staat und Geschichte überlässt er den Experten. Er schreibt über die Peitsche als Ding, über die Liturgie der Strafen, über das Geflecht von Wegen, auf denen sich der Schmerz im Körper ausbreitet.

Das Kriegsrecht herrscht im Hause K. schon, ehe es vom Staat ausgerufen wird. Nicht nur in den Exerzitien der Unterwerfung, denen der „alte K.” seinen Sohn aussetzt, es herrscht auch in diesem selbst, der sich kühl, überwach, mit dem Präzisionsinstrument seiner Sprache als Erwachsener über seine Kindheit und Jugend beugt. Und er entdeckt in dem Kind, im Heranwachsenden: einen verhinderten Krieger, dem alles zur Waffe wird. Das Blut, das ihm allzu leicht aus der Nase stürzt, seine Neigung zur Krankheit, denen der „alte K.” seine Programme zur „Entschwächlichung” entgegensetzt. Zu den geschlossenen Räumen und den versperrten Fluchtwegen im Hause K. tritt ein Sanatoriumsaufenthalt, bei dem in der Volksrepublik noch die gleichen Jagdgesetze für Außenseiter gelten wie in den habsburgischen Internaten des Zöglings Törless. Nur die Mutter, seine schwache Verbündete, die im nicht erklärten Ehekrieg mit dem „alten K.” lebt, nennt der Sohn „Mutter”. Der Vater ist für ihn nur „der alte K.”, ihm verweigert er den Namen „Vater”, wie auch dem Beichtvater. Der Katholizismus hat in diesem Buch seine burlesken Züge, wenn die fromme, altjüngferliche Tante das Liebesleben (und die Sexfilmkanäle) ihres stets tumben Bruders überwacht, aber Trost gibt es bei ihm nicht zu holen.

Zerstörung des Horrorhauses

Er wird nicht gefragt, wenn der Sohn sein inneres Kriegsrecht ausruft: „Ich wartete darauf, daß irgendein Krieg ausbräche, und sei es für ein paar Tage, dann würde ich in die feindliche Armee eintreten, gegen die der alte K. kämpfte, und selbst wenn er gar nicht kämpfen würde, wenn er sich irgendwo verstecken und abzuwarten versuchen würde, wäre ich in der feindlichen Armee und würde deren Befehle ausführen, und der Befehl würde lauten, auf die Gegner zu schießen, dann könnte ich mit allem Recht nach Hause kommen und den alten K. erschießen, und dann könnte der Krieg zu Ende sein.” Und am Ende dieses Buchs ist der Krieg zu Ende: Das Haus der K.s geht unter, versinkt in einer großen Vision des Sohnes im Fäkalienschlamm gebrochener alter Rohre, rutscht in eine Erdspalte, wie alle Horrorhäuser nicht von außen, von Erdbeben oder Krieg zerstört, sondern von innen. Keine Träne weint ihm der Erzähler nach. Denn Wojciech Kuczok hat einen phantastischen, fulminanten Familienroman geschrieben, der die Betschwester dieses Genres von der ersten Seite an aussperrt: die Sentimentalität. LOTHAR MÜLLER

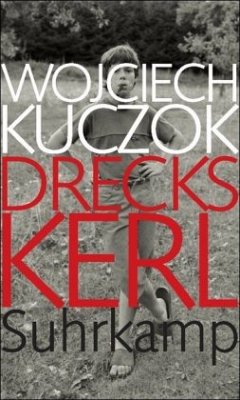

WOJCIECH KUCZOK: Dreckskerl. Eine Antibiographie. Aus dem Polnischen übersetzt von Gabriele Leupold und Dorota Stroinska. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 174 Seiten, 19,80 Euro.

Und die Erde darunter ist hohl und geborsten: verlassene Industrieanlage in Oberschlesien. Foto: Jochen Eckel

Dem Horrorhaus entronnen: Wojciech Kuczok. Foto: Anna Weise

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Der "lange Tag der Bücher"

Was haben Dichter und Manager gemeinsam? Beide ticken nicht richtig. Ob es tatsächlich eine Symbiose von Genie und Wahnsinn gibt, ist zwar nach wie vor umstritten. Doch bleibt diese Kategorie nun nicht mehr exzentrischen Künstlern vorbehalten: Auch Topmanager leiden gelegentlich unter Schöpfungsdrang, Hypomanie und Selbstüberschätzung, so die jüngsten Erkenntnisse der Wissenschaft. Welcher Ort wäre also für den "langen Tag der Bücher" geeigneter als das Schauspiel Frankfurt, eine Oase der Musen, eingeschlossen von den Wolkenkratzern der Hochfinanz?

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautete "Idioten?", wozu eben, nach obiger Definition, auch Dichter und Manager gehören. Zumindest für Werner Söllner vom Hessischen Literaturforum, der die erste Lesung zu Ernst Herbeck moderierte. Der verstorbene Autor litt an Schizophrenie, das Verfassen von Gedichten empfahl ihm sein Psychiater als Therapie. In den Kanon der klassischen Literatur hat es seine Lyrik zwar nicht geschafft. Dafür erscheint sie aber in der "Edition Büchergilde", die sich mit der Reihe "Die tollen Hefte" der Buchillustration verschrieben hat.

Abwertend war die Bezeichnung "Idioten" also nicht gemeint, zumal Söllner den Autor ob seiner mentalen Verfassung in die Nähe musischer Grenzgänger wie Hölderlin, Mozart und Schumann rückte: Geistige Verwirrung als Selektionsvorteil für künstlerisch Begabte, die an der Gesellschaft leiden. Oder eben für rücksichtslose Firmenbosse, an denen die Gesellschaft krankt.

Zwölf Verlage, zwölf Lesungen, von morgens bis tief in die Nacht: Das Programm reichte vom Krimi und Wissenschaftsroman bis zum Kinderbuch. Bekannte Topoi wie der Vater-Sohn-Konflikt oder der Aufenthalt im Sanatorium durften dabei nicht fehlen. Schon die zweite Lesung handelte von einem obdachlosen Ausreißer namens Schluckebier, dessen Vater zu Gewaltausbrüchen neigte, was das spätere Verhältnis des Buben zu jedweder Autorität empfindlich belasten sollte - vor allem, wenn sie in der Gestalt von Ordnungshütern auftrat. "Schluckebier" ist das literarische Debüt von Georg Glaser, ein wiederentdeckter Roman aus dem Jahr 1932, der jetzt im Stroemfeld-Verlag erscheint.

Unter den Schlägen des autoritären Vaters leidet ebenso eine andere Romanfigur, die den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Dreckskerl" trägt. Das gleichnamige Buch des polnischen Autors Wojciech Kuczok handelt von einem Jungen, der ob der häuslichen Tyrannei ständig kränkelt, weshalb ihn seine Eltern zur Entschwächlichung ins Sanatorium schicken. In "Sanfte Illusionen" von Carsten Otto ist gleich die ganze Stadt ein Sanatorium: der Kurort Baden-Baden als Rückzugsgebiet für betagte Weltflüchtige. Thomas Mann lässt grüßen.

Vorgetragen wurde im eigens etablierten Lese-Café und im Chagallsaal, doch wer mochte, konnte dank der aufgestellten Lautsprecher auch bequem auf den Sofas in der Diele lümmeln und zuhören oder schmökern. Die Lesefreude schienen alle Besucher zu teilen, das äußere Erscheinungsbild variierte von herausgeputzt (häufig) bis heruntergekommen (selten). Abweichendes Verhalten aber blieb am langen Tag der Bücher erfreulicherweise aus.

ERIK ZYBER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Ina Hartwig lässt in ihrer eingehenden Kritik von Wojciech Kuczoks Roman "Dreckskerl" ihrer Begeisterung freien Lauf. Gleich bei seinem Erscheinen 2003 ist der Debütroman mit dem wichtigsten polnischen Literaturpreis ausgezeichnet worden, berichtet die Rezensentin, die Kuczoks Generationenroman mit seinem satirischen Grundton an Jean Pauls Werke oder den "Don Quixote" erinnert. Seinen Untertitel "Antibiografie" trägt der Roman ihrer Ansicht nach zu Recht, denn bei den Demütigungen und Züchtigungen des sadistischen Vater, unter denen der Ich-Erzähler aufwächst, lässt sich kaum eine gefestigte Identität ausbilden, wie sie einsieht. Kuczok schaffe es in faszinierender Weise, die komplexen Handlungsstränge in der Vergangenheit und der Gegenwart des Romans zusammenzuführen und ist auch zu klug, sich zu einem wohlfeilen glücklichen Ende verführen zu lassen, stellt die Rezensentin mit Befriedigung fest. Ein rundum geglückter Roman, der bei all der peinigenden Düsternis auch sehr komisch ist, versichert Hartwig.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH