Der Abgrund ist unauslotbar. In den Abgrund zieht es alles. So tritt uns dieser kolumbianische Roman entgegen: als Requiem, das zur Himmelundhöllebeschwörung gerät.

Als sein geliebter jüngerer Bruder Darío - homosexuell wie er, sorglos, verschwenderisch - an Aids dahinstirbt, kehrt Fernando heim nach Medellín in das Haus seiner Eltern. Am Lager des Kranken tritt er eine Reise an in eine hoffnungsvollere Vergangenheit, von der nichts als Tote übriggeblieben sind. Der Schmerz über den Zustand des Bruders und den Verlust des Vaters, dem Fernando selbst das tödliche Serum gespritzt hat, als er nicht leben und nicht sterben konnte, weitet sich zur Wut über die allgegenwärtige Verrohung und Verrottung - und die Wut kippt um in die Komik der Prinzessin auf der Erbse, in die Lust der zügellosen Übertreibung.

Der Abgrund ist ein autobiographischer Roman mit schamlos unverstelltem Ich, ein furioses Ein-Mann-Stück, das zur Zwiesprache mit dem Leser wird. Vor allem aber ist es ein grell glänzendes Buch, das wütet und sein Wüten zelebriert.

Als sein geliebter jüngerer Bruder Darío - homosexuell wie er, sorglos, verschwenderisch - an Aids dahinstirbt, kehrt Fernando heim nach Medellín in das Haus seiner Eltern. Am Lager des Kranken tritt er eine Reise an in eine hoffnungsvollere Vergangenheit, von der nichts als Tote übriggeblieben sind. Der Schmerz über den Zustand des Bruders und den Verlust des Vaters, dem Fernando selbst das tödliche Serum gespritzt hat, als er nicht leben und nicht sterben konnte, weitet sich zur Wut über die allgegenwärtige Verrohung und Verrottung - und die Wut kippt um in die Komik der Prinzessin auf der Erbse, in die Lust der zügellosen Übertreibung.

Der Abgrund ist ein autobiographischer Roman mit schamlos unverstelltem Ich, ein furioses Ein-Mann-Stück, das zur Zwiesprache mit dem Leser wird. Vor allem aber ist es ein grell glänzendes Buch, das wütet und sein Wüten zelebriert.

Kopflos: Fernando Vallejos Rhapsodie über Kolumbien

Warum eigentlich gibt sich die Literaturkritik in puncto Buchdesign oftmals so streng minimalistisch? Zurückhaltend sollen die Umschlagseiten gestaltet sein, sich nicht offensiv dem Leser andienen, auf daß die Verpackung nicht vom Inhalt ablenke. Denn der Kern ist das Werk, und der, bitte schön, möge frei bleiben von der untergründigen Vereinnahmung durch die Designer. Was aber, wenn diese, im Auftrag des Autors und mit den allerschlichtesten Mitteln, das Cover auf eine Art gestalten, die man als die wohl umfassendste Kommentierung des ganzen Textes deuten kann?

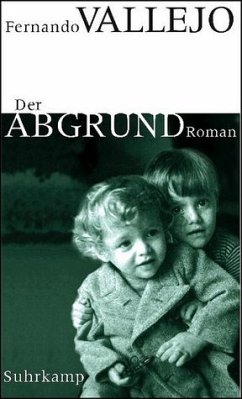

Den Umschlag von Fernando Vallejos Roman "Der Abgrund" ziert ein schlichtes Kinderfoto: zwei Jungen, vier, fünf Jahre alt, beide blond, gelockt der eine, mit Ponyschnitt der andere, posieren vor der Kamera. Mit großen Augen schaut der Ältere in das Objektiv, der andere, zu jung offenbar noch, um den Sinn der Szene zu begreifen, wendet den Blick zur Seite, womöglich zu den Eltern hin. Man kennt selbst solche Fotos, und man weiß, wieviel Erinnerung, wehmütige zumeist, sie bergen.

Das Foto, erklärt der Autor im Text, zeige ihn selbst und seinen jüngeren Bruder Darío. Und dieses schaut man immer dann wieder an, wenn es einem zu bunt wird mit dem Text, man der Tiraden, Flüche, Beleidigungen überdrüssig ist, die der Erzähler abzusondern nicht müde wird. In solchen Momenten also kommt einem das Foto in den Sinn: eine wunderbare Illustration der wenigen stillen Phasen, die der kolumbianische Autor sich und dem Leser gönnt. "Wie schön kühl das Medellín meiner Kindheit war!" entfährt es dem nun in brütender Stadthitze Schwitzenden. "Eine verspielte Brise strich über die Flamboyants in meinem Viertel, wiegte ihre Äste, zupfte ihre Blätter und improvisierte auf dem Straßenpflaster mit vielen Dominant- und kleinen Septakkorden eine Schattenrhapsodie in lichtem Dur. Vorbei!"

Vorbei, denn die Gegenwart ist eine andere. Fernando Vallejo wurde 1942 in Medellín geboren - kurz bevor mit der Ermordung des Politikers Jorge Eliécer Gaitán 1948 der Bürgerkrieg ausbrach und in dem Land eine bis heute rollende Welle der Gewalt lostrat. Vallejo hat also mehr als nur nostalgische Gründe, sich wehmütig einer glücklichen Kindheit zu erinnern; und er hat auch gute Gründe, zu seinem Land auf Distanz zu gehen - innerlich, aber auch äußerlich, durch den Umzug nach Mexiko, wo er seit vielen Jahren seinen Wohnsitz hat.

Fraglich ist allerdings, ob er auch gute Gründe hat, in jene eintönige Schimpfkanonade zu verfallen, die er über knapp zweihundert Seiten fast ununterbrochen durchhält. Der äußere Anlaß dazu, auch die Rahmenhandlung des Romans sind schnell zusammengefaßt: Der Erzähler, Fernando mit Namen, reist aus Mexiko nach Medellín, um seinen an Aids im letzten Stadium leidenden Bruder während dessen letzten Tagen zu begleiten. Eine Situation, wie geschaffen für die Hingabe an Erinnerungen und Gefühle, an Regungen, die schon von der ersten Seite an kaum mehr zu steigern sind, die dem Erzähler den Stoff in aller Eile in die Feder treiben, die als rasende Rhapsodie nach vorne, weiter, immer weiter stürzen, um dann, irgendwann einmal, zu enden. Der Bruder ist gestorben, der Erzähler kehrt der Heimatstadt den Rücken.

Doch den bis dahin durchschrittenen Textraum hätte er auch mit noch mehr oder noch weniger Seiten ausfüllen können - wie auch immer. Denn zwingend ist nichts in diesem Roman enthemmter Subjektivität, dem nichts so sehr fehlt wie erzählerische Disziplin. Die Mutter, Erzeugerin einer vielköpfigen Kinderschar, vom Erzähler schlicht "die Wahnsinnige" genannt, gehört zu des Erzählers liebsten Feinden; desgleichen der jüngste Bruder, schlicht "der Große Sack" genannt; ebenso Kolumbien, ebenso auch - und allen voran - der Papst. Der Papst, "dieser polnische Transvestit", gewohnt, "urbi et orbi seinen albernen Schwanz aufzufächern und den heldenhaften Pöbel mit seinem Segen zu besprenkeln". So und ähnlich kann man es wieder und wieder lesen.

Woher dieser Haß? Man erfährt es nicht, wie der Roman auch sonst durch schlüssige Argumente kaum besticht. Eine Zeitlang ist man, den biographischen Parallelen zum Trotz, verstärkt bemüht, zwischen Autor und Erzähler strenger noch als sonst zu unterscheiden. Doch differenzierte Erzähltheorie, muß man erkennen, hilft in diesem Brachialkonstrukt nicht weiter. Er habe sich entschlossen, erklärte Vallejo in einem Interview, in seinem eigenen Namen zu sprechen - "denn ich kann mich nicht in fremde Köpfe versetzen, da der Gedankenleser noch nicht erfunden worden ist". Ein wenig mehr Einfühlungsvermögen hätte dem Roman allerdings gut, sehr gut getan. So bleibt es bei einem bösen Crescendo, das kaum mehr will als jene Gossensprache, in der es sich am Ende auch erschöpft; und das auch nicht mehr anknüpft an jene zarten Kinderjahre, die - und sei's auf die Gefahr des Sentimentalen hin - dem Text ein wenig mehr Ruhe hätten schenken können.

Für seinen Roman wurde Fernando Vallejo im vergangenen Jahr mit dem Romulo-Gallegos-Preis prämiert, der angesehensten literarischen Auszeichnung Lateinamerikas. Der Roman, begründete ein Jury-Mitglied seine Wahl, reflektiere auf beeindruckende Weise die Schatten, die über Lateinamerika lägen. Eine so platte Begründung hätte man denn doch nicht erwartet. Denn der Schatten auf dem Land rechtfertigt längst noch keinen verschatteten Text, die Trostlosigkeit der Wirklichkeit muß nicht noch durch die der Literatur gesteigert werden. Dennoch hat es sich in den letzten Jahren eingebürgert, die katastrophalen Umstände in Kolumbien für nahezu jede literarische Ästhetik herhalten zu lassen, unbekümmert angeblich naheliegende Entsprechungen zwischen Gewalt und Erzählform herbeizureden. Das hieße aber nichts anderes, als Literatur auf platte Abbildung hinabzustufen. Daß Literatur aber immer etwas mehr ist, jedenfalls sein sollte, wird im Angesicht des Unheils gern vergessen.

KERSTEN KNIPP

Fernando Vallejo: "Der Abgrund". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Svenja Becker. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 191 S., geb., 19,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Fernando Vallejo, der Meister des poetischen Kontrollverlusts, kriegt einen erzählerischen Tobsuchtsanfall

Die Rendóns sind eine Sippschaft eigener Art. Argemiro zum Beispiel, ein Onkel mütterlicherseits, zertrümmert nachts die Türen seines Hauses. Oder der kleine Gonzalito, eine „vier Jahre alte Furie”. Wenn man ihn bei seinem Kosenamen nennt, rast er wie von der Tarantel gestochen los und knallt seinen Kopf gegen die harten, kalten Fliesen des Fußbodens. Diagnose des Erzählers: „kosmische Demenz”.

Der 1942 geborene kolumbianische Schriftsteller und Regisseur Fernando Vallejo ist so etwas wie das enfant terrible der lateinamerikanischen Literatur. Wo sich andere Autoren um die genaue Analyse gesellschaftlicher Querlagen bemühen, hat er sich einem Programm verschrieben, das den Wutausbrüchen des jungen Gonzalito in nichts nachsteht. Als „detaillierte Bestandsaufnahme der Toten” beschreibt der Ich-Erzähler einmal sein Vorgehen, später liest man von dem „verzweifelten Versuch, ein elendes Knäuel von Erinnerungen zu retten”. Doch im Grunde gleicht der Roman über weite Strecken einem sprachlichen Tobsuchtsanfall, dessen Wirkung nach der Lektüre gleich wieder verpufft.

Vallejos Roman ist eine Abrechnung, eine Beschimpfungsorgie, die zwischen der Familie des Autors und der kolumbianischen Heimat munter hin und her läuft. In seinen guten Momenten ist dem Erzähler die eigene Herkunft nur eine „putzige Hölle mit Tradition” und die Stadt Medellín ein „aus der Extremadura auf den Mars verpflanzter Schweinekoben”. Wenn er seine Fäkalapparatur jedoch richtig aufdreht, fangen sogar die Kokablättchen an zu zittern.

Zu den Vorzügen dieses Buches gehört es, dass der Erzähler sich aus dem Rundumschlag seiner Kritik nicht ausnimmt. Wer sich selber zum „Riesenhurenbalg” erklärt, der will weder den Besserwisser spielen, noch großartig moralisieren. Sein erklärtes Vorbild scheint vielmehr ein Musiklehrer aus der Kindheit zu sein, der eine Kantate verfasst hat, „ein Meisterwerk, summa cum laude, wie es seinesgleichen sucht, für berliozianisches Orchester und einen Chor mit hundertfünfzig Stimmen, die polyphon durcheinanderquakten”.

Nun könnte man nach fast 200 Seiten seufzen: Na gut, kosmische Demenz eben. Aber Vallejo versucht noch etwas anderes. Er will eine richtige Geschichte erzählen. Vater und Bruder sind die einzigen Menschen, die der Erzähler liebt. Ihnen gelten einige Stränge des Romans, die auf eine klassische Handlung setzen und in welchen der Ton ganz und gar ernst wird. „Und wie sollte ich Papi, der starb, jetzt sagen, dass ich ihn liebte, wo er mir ein Leben lang keine Gelegenheit dazu gegeben hatte.” Während der Vater den Kampf gegen Leberkrebs verliert, vegetiert der an Aids erkrankte Bruder vor sich hin. Wie der Erzähler seine Versuche schildert, den Bruder mit einer Melange aus Medikamenten am Leben zu halten - das hat durchaus etwas Anrührendes. Doch reicht Vallejos erzählerisches „Trotzprinzip” nicht aus, diese feineren Töne mit den sprachlichen Brachialattacken zu vermitteln.

Fernando Vallejo

Der Abgrund

Roman. Aus dem Spanischen von Svenja Becker. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 191 Seiten, 19,80 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Ginge es nach Kersten Knipp, hätte der Text dieses Buches nach dem Umschlagbild schon wieder zu Ende sein können. Es zeigt den Autor als kleinen Jungen in einer Szene, die Wehmut nach der Vergangenheit auslöst und ein schönes Gefühl der Ruhe. Dann beginnt man zu lesen, und es geht los: eine "rasende Rhapsodie nach vorne", ein "Brachialkonstrukt", ein Zeugnis enthemmter Wut und nicht viel mehr. Mag sein, so Knipp, dass Fernando Vallejo gute Gründe für seinen Hass hat: Seine Heimat, Kolumbien, ist seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr, was sie in seiner frühen Kindheit war - die Ruhe des Bildes ist damals der Gewalt gewichen, die seitdem nicht mehr innehielt. Es ist also vielleicht verständlich, dass hier keine gelungene Sprachkomposition erklingt, sondern nur ein "böses Crescendo" - aber es ist nicht gut. "Denn der Schatten auf dem Land rechtfertigt längst noch keinen verschatteten Text, die Trostlosigkeit der Wirklichkeit muss nicht noch durch die der Literatur gesteigert werden. Literatur ist mehr als Abbild. Und jetzt - silencio.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH